「未来を予測するためのいくつかの原則」オクテイヴィア・E・バトラー(試訳)

訳者まえがき

「未来を予測するためのいくつかの原則(A Few Rules For Predicting The Future)」は、米国のSF・ファンタジー作家であるオクテイヴィア・E・バトラーがアフリカ系アメリカ人向けの女性ライフスタイル誌「エッセンス」2000年5月号に寄せたエッセイです。

70年代に『キンドレッド』、80年代に「血を分けた子ども」や「話す音」をはじめとした短篇、90年代に「物語(パラブル)」シリーズを書きあげ、2006年に死去した彼女にとっては、晩年に記したものの部類に入ります。

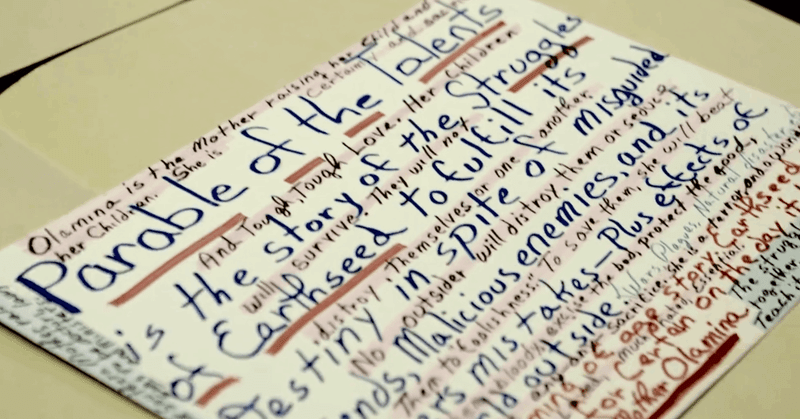

ドナルド・トランプが大統領選に向け選挙活動をしていた2016年、バトラーは「先見の明があるSF作家」として英語圏で脚光を浴びました。彼女がおよそ20年前に書いた小説に「偉大なアメリカを取り戻す(make America great again)」と声高に叫ぶファシスト政治家が登場していたからです。その小説というのが、本エッセイの冒頭で出てくる『才有る人の物語』です。

シリーズの1作目に当たる『種蒔く人の物語』は、気候変動による地球温暖化と海面上昇、貧富の格差、刑務所への大量投獄が社会問題化した2024年のアメリカが舞台となっています。あまりにも現実の社会状況と似通っていたため、同書は2020年9月に「ニューヨークタイムズ」紙のベストセラーリスト入りを果たしました。

以下に訳出した「未来を予測するためのいくつかの原則」は、バトラーの短編集『血を分けた子ども』のリサーチをするなかで見つけたものです。『血を分けた子ども』収録の「マーサ記」とは、エッセイと小説という形式の違いこそあれど、双子のような関係にある気がします。

「未来を予測するためのいくつかの原則」Octavia E.Butler

「小説で書かれているような問題が将来、実際に起こると本気で信じているんですか?」講演を終えたあと私がサイン会をしていると、ひとりの学生が訊いてきた。その青年は『種蒔く人の物語』と『才有る人の物語』に書かれている問題を例に挙げた。このシリーズは薬物中毒や文盲が増加し、刑務所の拡充と学校の減少、富裕層とそれ以外の人々とのあいだに広がる甚大な格差、そして地球温暖化がもたらす一連の厄介な問題が深刻化した近未来を舞台に展開する。

「でっち上げたわけじゃない」と私は言いかえした。「いま放置されている問題を見渡して、それらが本格的な惨事になるまで30年程度の時間を与えただけ」

「なるほど」その青年はつっかかってきた。「じゃあ、どうしたら解決できるんですか?」

「解決策なんてない」私は答えた。

「解決策がない? じゃあぼくらは、お先真っ暗ってことだ」私がふざけていると思ったのか、彼はにやついた。

「ないの」と私は言った。「つまり、未来の問題をなにもかも解決してしまえるたったひとつの答えはないってこと。この世に特効薬はない。そのかわりに、少なくとも答えは数千ある。その気があれば、あなたもそのうちのひとつになれる」

数日後、大学新聞に掲載されたその青年の記事のコピーが郵送されてきた。講演の内容とともに、私の小説数冊とそのなかで扱っている未来の問題が列挙されていた。「どうしたら解決できるんですか?」と括弧でくくられた彼自身の質問が続く。そして記事は、理不尽に切りとられた、私の返答の最初の3単語で締めくくられていた。「解決策なんてない」

正確にして不完全な引用は、悲しいほどにたやすく意味を反転させる。それどころか、嘘をつかせる。悔しかった。というのも、未来を黙思する際に私自身や私が書く物語の主要人物は、絶対に希望を手放さないからだ。それどころか、数多の可能性を見極めるために先を見据え、警告しようとする試みはそれ自体で希望の行為なのだ。

過去に学ぶ

もちろん未来の小説を書いているからといって、未来を予言する特殊能力が備わるわけではない。しかし書くことで、人間の過去や現在におけるおこないを、私たちがいままさに創造しようとしている世界の指針にすることはできる。たとえば、過去は強さと弱さ、叡智と愚かさ、帝国と灰燼の周期的なくりかえしを示している。歴史を知ることは人間を知ることにほかならない。そして、歴史を知らずに未来を予言しようというのは、アルファベットを覚えないで文字を読もうとすることに等しい。

『才有る人の物語』の執筆準備をしていたとき、私はひとつの国家が――この小説ではアメリカがそうなったように――いかにファシズムへ傾倒していくのかを考えなければならなかった。そこで『第三帝国の興亡』をはじめとするナチス・ドイツの関連書を読みかえした。社会経済的な問題が蔓延していた戦前のドイツでは、ヒトラーの一味に脅しそそのかされた結果、国民の意識が自国がそれまで辿ってきた歴史に向かい、その歴史をヒトラーが利用し、かれらを巧みに操っていった。私の関心は第二次世界大戦の戦いよりも、そのストーリーにこそあった。この恐怖は、歴史のなかでかたちを変えながら、何度もくりかえされてきた。ルワンダ、ボスニア、コソボ、東ティモールなど、自らの保護や家族の安全、あるいは国家の防衛という名目のもと、それまで隣人だった人びとを敵、つまり異質な他者としてやり込めなければならないと、自分たちの指導者に納得させられてしまう集団がいる地域では、現在も同様の出来事が起こっている。

この恐怖は遠くの地域か、べつの時間軸で起こっていれば、簡単に嗅ぎとれる。しかし、自国にいながらその恐怖を見抜き、最悪の結果を招くほどの成長を遂げる前に発見するためには、私たちはもっと歴史に意識を向ける必要がある。そう強く意識したのは数年前、通りの向かいに住んでいた15歳の少女の祖父から、この子の宿題を手伝ってほしいと頼まれたときだった。その子は、1930年代にヨーロッパから逃亡したある人物についてのレポートを書いていた。その男が追われたのは「ネイジス」のせいだったと、彼女は躊躇しながら、その明らかに言い慣れていない単語を発音した。それがナチスだとわかるまでには、しばらく時間がかかった。ナチスについて彼女は何も知らなかった。歴史を忘却するということは、自分たちの命を危険にさらすに等しい行為なのだ。

因果の法則をあなどらない

つい先日、かかりつけの医者に、処方された薬の副作用がひどく不快だと訴えた。

「副作用を中和させる薬も出せますよ」と医者は言った。

「薬の副作用を中和させるべつの薬ってことですか?」

彼はうなずいた。「きっと楽になりますよ」

私は前言の撤回をはじめた。薬を飲むのは大嫌いだった。「症状も大したことないので。自分でどうにかします」

「安心してください」と医者は言った。「この薬が効いても、べつの副作用は出ませんから」

体がこわばった。その発言で、私は自分がふたつ目の薬を望んでいないと確信した。副作用がない薬など存在しないと自分が思っていることに、そのとき気がついた。それどころか、どんな行動にも副作用――「予期せぬ結果」とも呼ばれる――はついてまわると、私は考えている。結果は有益にもなれば、有害にもなる。膨大な利益が望めるのであれば、副作用はほんの些細な問題にすぎず、取るに足るリスクなのかもしれない。それでも、因果関係からはけっして逃れられない。『種蒔く人の寓話』ではこう書いた。

触れるものすべてを

あなたは変える。

変えるものすべてが

あなたを変える。

唯一変わらない真実は

変化。

神は変化なり。

自身の立ち位置を意識する

一体どれだけの予期せぬ結果とそれに対する人間の反応が、わかりやすい流行とは一線を画した未来にたどり着くのだろうか。そう多くはないはずだ。だからこそ、未来を正確に予測するのは難しい。私が見てきたなかでもっとも的外れな予測のいくつかは、直線的なものだった。つまり、予期せぬ結果の逃れがたさと、その結果に対する人間のしばしば非論理的になりがちな応答を考慮に入れず、「未来ではそれがなんであれ、私たちがいま気を向けているものが主流となるだろう」というだけの単純な予測だ。私たちが生きている時代が豊かなのであれば、未来もきっと豊かにちがいなく、現在が不況のただなかにあるのだとしたら、未来にはさらなる苦境が待ち構えている、というのだ。もちろん、恒久的な繁栄というありえそうもない予言をするのは、想像力の欠如や直線的な発想というよりも、恐怖と迷信的な希望に基づく行為なのだろう。同様に、困難な時代における破滅の予言も、未来の可能性を見抜く真の洞察力というよりは、その時代を覆う悲哀や憂鬱に端を発する行為なのだろう。迷信、憂鬱、恐怖は、私たちが試みる予測において、中心的な役割を果たしている。

私たちに見えるものがその立ち位置によって規定されるというのも、またそのとおりである。宇宙旅行に興味を持ちはじめた時期、私の立場は、私が見るものにはっきりと影響を与えていた。1950年後半から60年代にかけての宇宙開発競争を私が追っていたのは、なにも競争を見たいがためではなかった。そうではなく、それが私たちを地球から遠ざけ、故郷から遠ざけ、宇宙の謎を解き明かす探索に誘うものだったからだ。宇宙開発がはるか遠くに人類の新たな故郷を探すものだと信じていたからだ。それは当時私が10代半ばで、実家を出て大人になるという未知を探索しはじめようと考えていたことも、けっして無関係ではない。

1969年7月、アポロ11号が月面に降り立った。そのころにはもう実家を出ていた。私は自分がいま、人類の離郷を見届けているのだと信じて疑わなかった。人類は月面でのコロニー建設をはじめ、ゆくゆくは火星に移住するのだろうと思い込んでいた。いずれはそれも実現するのだろう。けれど、ここまで長い時間がかかるとは想像もしなかった。ここから得られる教訓は次のとおり――未来を予測をするうえで、希望的観測は恐怖や迷信や憂鬱と同じくらい厄介である。

番狂わせを見込んでおく

少し前に、大学生たちとしゃべっていたときのこと。私は、アメリカ人がかつてソ連との核戦争に対して抱いていた恐怖を語った。かれらは1980年前後の生まれで、そのうちのひとりは「核戦争を気にかけたことはない」ときっぱり言った。彼女はそんな出来事が起きるとは露ほども考えていなかった。核戦争への懸念自体、彼女にとってはとんだ戯言だったのだ。

彼女には想像もつかないだろうが、冷戦下にあった60年代、70年代、80年代において、90年代に平和的な解決が訪れると大胆にも予測した人はひとりもいなかった。小学校に通っていたころの防空演習を思い出す。膝をついて丸まった私は廊下の壁に頭をつけ、素手で首のうしろを守りながら、いつか核戦争が起こってもロサンゼルスは無事であってほしいと願っていた。しかし、核戦争の脅威は消え去った。少なくとも、いまのところはそうだと言える。思いがけず、最大の政敵であったソ連はみずから瓦解していった。どんなに手堅く未来を予見しようとも、こうした事態はかならず起こる。唯一確実な予測があるとすれば、それはつねに番狂わせが起きるということだけだ。

ではなぜ未来を予測しようとするのか――すこぶる困難で、ほとんど不可能だというのに? それは、予測をすることが、私たちが危険な方向に傾きだした際に警告を発する方法のひとつだからだ。より安全で賢明な方向を指し示すのに有効な方法だからだ。そしてなによりも、人間の明日は今日の私たちが育んでいく子ども〔チャイルド〕だからだ。未来のゆくえを完全にコントロールすることはできなくとも、思考と行動を通じて、私たちはこの子どもに大きな影響を及ぼす。私たちができる最良のおこないは、未来について考えることだ。未来をよい方向に導こうとすることだ。すべての子どものために、それをおこなうことだ。

カバー写真:Vimeo「Clockshop presents Radio Imagination: Inside the Octavia E. Butler Papers」より

訳文チェックにおいては、水野響(Hibiki Mizuno)さんにお力添えいただきました。

◎訳者プロフィール

平岩壮悟(Sogo Hiraiwa)

1990年生まれ。フリーランス編集者/ライター。訳書にヴァージル・アブロー『ダイアローグ』(アダチプレス)。文芸誌、カルチャー誌、ファッション誌に寄稿するほか、オクテイヴィア・E・バトラー『血を分けた子ども』(藤井光訳、河出書房新社)をはじめとした書籍の企画・編集に携わる。Twitter @sogohiraiwa Instagram @sogohiraiwa

最後までお読みいただきありがとうございました。それだけで大感謝ですが、投げ銭いただけますと特大感謝です(余裕がある方のみで構いません)。今後も翻訳が続けられます。

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?