孤独な病人が抱える〈同一のところ〉––萩原朔太郎「地面の底の病気の顔」にみる孤独とは ––

目次

はじめに

1. 病気の正体

2. 媒介としての青竹

3. 地面の底の病人の〈さみしさ〉

おわりに

はじめに

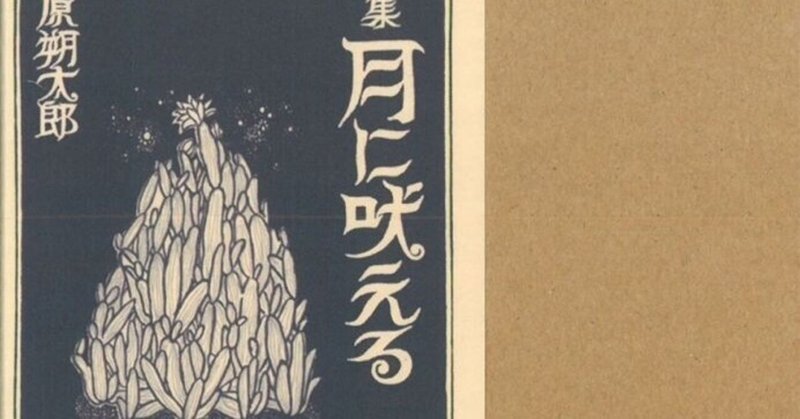

荻原朔太郎(1886-1942)は、大正時代に活躍した詩人である。彼は口語を用いた自由詩を確立し、日本における近代詩を確立した。萩原は1913年に北原白秋が創刊した文芸誌『朱欒』に「みちゆき」など五編の詩を発表し、詩人としての道を歩み始めた。萩原の代表作の一つである『月に吠える』は、1917年に自費出版で刊行された。本作では、孤独や虚脱感、鬱屈とした感情が口語自由詩でもって表現されており、萩原は『月に吠える』によって当時の詩壇での地位を確固たるものとした。

本論で扱う「地面の底の病気の顔」は、『月に吠える』に収録されている最初の詩である。萩原は『月に吠える』の序文で

「詩の表面に表はれた概念や『ことがら』ではなくして、内部の核心である感情そのものに感触してもらひたい」(萩原朔太郎「序」(『月に吠える』)『萩原朔太郎全集 第一巻』、1975年、筑摩書房、10頁。 )

と述べている。「地面の底の病気の顔」においては、さみしさやさびしさといった孤独を表す感情が表現されている。「地面の底の病気の顔」で言及されている孤独はいったいどういったものなのか。萩原の詩に対する考え方が述べられている序や、「地面の底の病気の顔」の初稿との違いを手掛かりとして、「地面の底の病気の顔」にみる孤独について考えたい。

1. 病気の正体

「地面の底の病気の顔」におけるさみしさについて考察するにあたって、はじめに「地面の底の病気の顔」が指す病気とはいったい何であるのかを明らかにする。なぜなら、本作品におけるさみしさやさびしさといった孤独を表す形容詞は、すべて病気や病人といった言葉を修飾しており、病気の正体を明らかにすることが「地面の底の病気の顔」にみる孤独を解釈する手掛かりになると考えられるからである。したがって本節では、病気の正体とその孤独との関係について論ずる。

病気の正体を紐解くために、まずは病人が誰を指すかをひとまず分析したい。「地面の底の病気の顔」で病人について書かれている箇所を見ると、病人が誰であるかは特に示されていない。しかし「地面の底の病気の顔」の初稿を参照すると、その題名が「白い朔太郎の病気の顔」となっていることから、病人は萩原自身を指していることが分かる。また、初稿の三連目には、

「白い朔太郎の顔があらはれ」(萩原朔太郎「白い朔太郎の病気の顔」(『月に吠える』)『萩原朔太郎全集 第一巻』、18頁。)

とあることからも、初稿の時点では病人は萩原自身のことであるとみて間違いない。

だが、『月に吠える』に収録されている「地面の底の病気の顔」は初稿とは異なる。初稿と決定稿で表現が異なるということは、その差異が本稿を解釈する上で重要な役割を果たすと言えよう。この差異については第三節で解釈を行うので、第三節までは初稿の指す通り、病人は萩原自身として解釈を進める。

萩原自身が病気であるとして、彼はいったいどういった病気なのであろうか。いよいよ病気の正体について考察しよう。まず、病人である萩原の置かれている状況について整理する。題名にもある通り、彼は地面の底に顔を現す。地面であるのに底とは奇妙な表現である。この地面の底とはいったいどこを表しているのだろうか。

まず、第二連の

「冬至のころの、/さびしい病気の地面から」 (萩原朔太郎「地面の底の病気の顔」(『月に吠える』)『萩原朔太郎全集 第一巻』、18頁。)

という描写から、彼が地面の底に顔を現したのは冬至の頃だと考えられる。普通、地面の底に人は存在しない。ましてや冬至のころの寒さのなかで、地面の底の暗闇に姿を現す人間などほとんどいないだろう。

「地面の底に顔があらはれ、/さみしい病人の顔があらはれ」(同掲書、18頁。)

という表現における、地面の底と顔が一体化している点もまた通常では考えられない。このような環境では、身動きが取れず、なおさら他人と隔たりのある状態だといえる。したがって、病人は地面の底で一人きりであるといえる。

『月に吠える』のなかで、ほかに暗い地面の底と似たような場所の表現を探すと、『月に吠える』の序に見つけることができる。『月に吠える』の序において、萩原は自らについて、

「私どもは時々、不具な子供のようないぢらしい心で、部屋の暗い片隅にすすり泣きをする」(萩原朔太郎「序」(『月に吠える』)『萩原朔太郎全集 第一巻』、13頁。)

と省みる。この引用文での〈私〉はもちろん萩原自身のことであるから、「地面の底の病気の顔」における病人とも一致する。普通人が複数いたとしたら、部屋を暗いままにはせず、大の大人の萩原が涙を見せることもないだろう。やはり序文においても萩原は一人なのだ。確かに一人の部屋では、他人と繋がることもない。したがって、地面の底とは、一人きりしかいない場所の比喩であるとはいえないだろうか。

では、その地面の底で一人きりの萩原は、どのような病気にかかっているのか。本文を見ると、さみしさやさびしさといった孤独を表す感情のほかに、あはれという感情が目につく。

「さびしい病気の地面から、/ほそい青竹の根が生えそめ、/生えそめ、それがじつにあはれふかくみえ、」(萩原朔太郎「地面の底の病気の顔」(『月に吠える』)『萩原朔太郎全集 第一巻』、18頁。)

とあるように、病人は地面から青竹の根が生えたことにあはれと感動している。萩原はなぜ竹が生えそめたことに感動したのか。病人が期待することは、病気の回復である。竹が生えそめたということは、新たな生命が息吹いたということを意味する。竹の存在によって、病人は地面の底で一人きりではなくなった。萩原はこのことを喜んでいるのだから、自分のほかに竹が存在するということが病気の回復につながるのではないか。すなわち、一人きりだったのが竹の芽生えによって二人になったのを喜んでいることから、彼の病気の正体は孤独であると考えられる。

序文にもこの論を裏付ける箇所がある。前述した序文の引用のすぐ後、萩原は

「さういふ時、ぴつたりと肩に寄り添ひながら、ふるへる自分の心臓の上に、やさしい手をおいてくれる乙女がある。その看護婦の乙女が詩である」(萩原朔太郎「序」(『月に吠える』)『萩原朔太郎全集 第一巻』、13頁。)

と論ずる。病人が地面の底でさみしさを感じているとき、病人を慰めることができるのは詩なのである。彼は続けて、

「詩はただ、病める魂の所有者と孤独者との寂しいなぐさめである」 (同掲書、13頁。)

とも述べる。萩原は、詩が病める魂や孤独を慰めることが出来るというのだ。このことから、「地面の底の病気の顔」における病気の正体は、孤独、すなわち〈さみしさ〉自体を表しているとみて間違いないだろう。

以上のように、「地面の底の病気の顔」における病気の正体が〈さみしさ〉自体であると考えられる。荻原は、竹という生命の息吹によって孤独ではなくなり、竹によって孤独を慰められたのだ。次節では、「地面の底の病気の顔」において、竹と詩の関係を考察したい。

2. 媒介としての青竹

第一節では、「地面の底の病気の顔」における病気の正体は孤独そのものであり、『月に吠える』の序から、詩は孤独という病気のなぐさめになり得るということに触れた。孤独を慰めるという詩は、「地面の底の病気の顔」における竹に近しいように思われる。本節では、「地面の底の病気の顔」における詩の形容について論じよう。

詩の表現の在り方について明らかにするために、第一節に引き続き、病人の現れる地面の底を手掛かりとして分析したい。なぜなら、詩は萩原にとって孤独に寄り添って慰めてくれる存在であるため、病人の存在する場所に詩も存在すると考えられるからだ。

まずは「地面の底の病気の顔」での地面の底の描かれ方を整理したい。「地面の底の病気の顔」の第一連では、地面の底から「さみしい病人の顔」 が姿を現す。第一節での解釈を踏まえると、第一連での描写は、萩原が一人きりでいる情景を表したものであるといえる。第二連では、

「さびしい病気の地面から、/ほそい青竹の根が生えそめ」(萩原朔太郎「地面の底の病気の顔」(『月に吠える』)『萩原朔太郎全集 第一巻』、18頁。)

る。病気の地面という表現から、地面と病人は一体化していると考えられる。その病人と一体化した地面から生えそめているということは、青竹は病人が生み出したものである。第二連前半の

「鼠の巣が萌えそめ、/巣にこんがらかつてゐる、/かずしれぬ髪の毛がふるへ出し」 (同掲書、18頁。)

という箇所に注目すると、地面と病人は一体化しているので、かずしれぬ髪の毛は病人の髪を指しているといえる。髪が震えるということは、病人の体のうち特に頭部が動いていると考えられる。すなわち、病人である萩原は詩人であることから、この第二連前半の描写は、詩作のために病人が頭を悩ましている場面であると考えられないだろうか。したがって、詩作の結果生えそめた青竹は詩であるといえる。

「地面の底の病気の顔」における詩の表現について、竹が地面から生えているからというだけでは、解釈が不十分かもしれない。しかし、病気の顔が抱えている病気が孤独であったことを考えると、地面から生えそめる竹が詩であるとする別の理由が浮かぶ。なぜなら竹という生命が生えそめたとしたら、もう病人は一人ではないからだ。第一節で述べたように、萩原は序で詩を

「病める魂の所有者と孤独者との寂しいなぐさめである」(萩原朔太郎「序」(『月に吠える』)『萩原朔太郎全集 第一巻』、13頁。)

と述べていた。竹は地面から養分を貰うことで成長するが、地面と竹は決して同じ存在ではない。しかし、地面と竹は地中で繋がり、地面の底にあらわれた病人に確かに寄り添う。竹は病人とは異なる存在であるからこそ、病人の孤独のなぐさめに値する。

また、竹は地面の底で病人と繋がっているほか、まっすぐと天に向かって成長するため、外の世界とも繋がっている。外の世界にはたくさんの人がおり、竹に目を止める人もなかにはいるだろう。このとき、竹は外の世界の人とも繋がっている。つまり、竹は地面の底の病人と外の世界の他者を繋ぐ媒介としての役割を果たす。竹自身が病人の孤独を慰めると同時に、竹が病人と他者を媒介することで孤独ではなくなるという二重の意味で、竹は病人の孤独を癒す存在なのだ。詩も同じことがいえるだろう。序にあるように、詩は「病める魂の所有者と孤独者との寂しいなぐさめである」ため、孤独な萩原のなぐさめとなる。萩原の作る詩もまた、人に読まれ、共感されることで萩原と読者を繋ぐよすがとなるのである。

竹という植物自体も根拠となり得る。竹という植物は節が特徴的である。竹は節があることで、地中で折れ曲がることなく、まっすぐと伸びていくことができる。竹と同様に多くの詩もまた、一つ一つの節から成り立っている。そのうえ病人は詩という慰めがあることで救われ、まっすぐ前を向くことができる。このような竹の性質からも、竹は詩に擬えられていると考えられる。

第二節では、「地面の底の病気の顔」における詩の形容について論じた。竹は病人から生まれ出た詩であり、病人の孤独を慰めると同時に、竹が病人と他者を媒介することで孤独ではなくなるという二重の意味で病人の孤独を癒す。次節では、本節までの解釈をもとに、「地面の底の病気の顔」に描かれた孤独のありように迫る。

3. 地面の底の病人の〈さみしさ〉

前節まで、「地面の底の病気の顔」のなかで〈さみしさ〉に直結すると思われる言葉についての分析を行った。本節ではいよいよ作中での〈さみしさ〉がどういったものであるのかを論じたい。

〈さみしさ〉について論じるために、第一節での「地面の底の病気の顔」の病人は萩原自身であるという仮定について再考する。第一節で病人は萩原自身であると仮定した根拠は初稿で地面の底に現れた病気の顔は「白い朔太郎の顔」 であるとして描かれていたためであった。しかし、本稿で解釈の対象となるのは、あくまで「地面の底の病気の顔」である。「地面の底の病気の顔」では、なぜ初稿にあった〈白い朔太郎の顔〉という表現がなくなってしまったのだろうか。

この表現の違いを比較するために、病人とは萩原自身であるとして「地面の底の病気の顔」を読み進めると、おかしなことに気付く。作中での病人は萩原自身で、「地面の底の病気の顔」の作者も萩原であるはずだが、病人と病人が生み出した竹があたかも客観視されているような表現がなされているのだ。まず、

「地面の底に顔があらはれ、/さみしい病人の顔があらはれ、」(萩原朔太郎「地面の底の顔」(『月に吠える』)『萩原朔太郎全集 第一巻』、18頁。)

という箇所は、まるで地面の底に病人の顔が現れた状態を誰かが外部から見ているかのような表現である。病人は萩原自身であるはずであるから、普通この状況は考えにくい。また、地面から青竹の根が生えそめたことに対して、

「じつに、じつに、あはれふかげに視え」 (同掲書、18-19頁。)

と讃えているのも違和感がある。なぜなら、自作の詩に関して「じつに、じつに」と強調しているのに、「あはれふかげに視え」という他人が持つ印象のような表現が続くからだ。「あはれふかくみえ」 という表現の後に「あはれふかげに視え」 という表現がなされているところにも、青竹の根を見る視点が病人以外によるものだということが強調されているような印象を受ける。

なぜ「地面の底の病気の顔」はこのような主観と客観が混在するような描写がされているのだろうか。この疑問が「地面の底の病気の顔」における〈さみしさ〉にかかわる。第一節で分析したように、病気の顔が抱える病気とは、孤独のことであった。萩原は孤独について、『月に吠える』の序で、

「人は一人一人では、いつも永久に、永久に、恐ろしい孤独である」 (萩原朔太郎「序」(『月に吠える』)『萩原朔太郎全集 第一巻』、12頁。原文には傍点が振ってある。)

と述べている。彼によれば、孤独であるのはなにも萩原だけではない。人は誰でも孤独であるというのだ。この引用を参照すれば、「地面の底の病気の顔」の病人は萩原のみならず、孤独を抱えた一人一人を指すと考えることができないだろうか。

第二節でも触れたように、竹は地面の底の病人と他者を媒介する。他者が病人の生み出した青竹を見てあはれを感じたとき、他者は萩原の表現する〈さみしさ〉に共感している。他者もまた孤独を抱えた病人になる可能性を秘めているのだ。もともと

「地面の底に顔があらはれ、/さみしい病人の顔があらはれ、」(萩原朔太郎「地面の底の顔」(『月に吠える』)『萩原朔太郎全集 第一巻』、18頁。)

とあるように、病人はずっと地面の底に存在していたわけではない。誰でも孤独な人間であれば、地面の底に顔を現すことになるかもしれないのだ。つまり、「地面の底の病気の顔」で複数の視点が存在するような表現が見られるのは、本作品における病人が萩原一人を指すわけではないためなのである。

青竹という詩はさびしい病気の地面から生えそめるという点について、我々詩人以外は詩を作ることができないので、病人には当てはまらないという意見もあるかもしれない。しかし、詩を創ることができるか否かは病人の正体にはさして関係がない。なぜなら、「地面の底の病気の顔」における病気とは〈さみしさ〉であるからだ。詩は〈さみしさ〉を慰める機能を果たすという点で病気にかかわる。

では、なぜ「地面の底の病気の顔」において病人は詩を創るのだろうか。その根拠は、病人が孤独を抱えた一人一人を指すところにある。孤独を抱えた一人一人には、萩原自身も含まれているからである。萩原は

「わたしのこの肉体とこの感情とは、もちろん世界中で私一人しか所有して居ない。またそれを完全に理解してゐる人も私一人しかない」(萩原朔太郎「序」(『月に吠える』)『萩原朔太郎全集 第一巻』、12-13頁。)

という。すなわち、萩原の孤独を完全に理解する人は萩原のみである。裏を返せば、萩原は萩原の孤独しか完全に理解することはできない。そのうえ、詩人である萩原は萩原の作る詩を通じてのみ、孤独を表現する。したがって「地面の底の病気の顔」で病人は詩を作るということなのだ。

しかし、「地面の底の病気の顔」における孤独が萩原という詩人の詩を通じて表現された孤独だからといって、われわれが萩原の孤独を全く理解できないわけではない。萩原は序において、我々は

「一人一人にみんな異つて居る。けれども、実際は一人一人にみんな同一のところをもつて居る」(同掲書、12頁。)

と述べる。一人一人は異なる孤独を持っているとしても、その孤独には重なる部分があるのだ。萩原の言うこの〈同一のところ〉こそが「地面の底の病気の顔」における〈さみしさ〉と言えるのではないか。そう考えると、初稿で〈白い朔太郎の顔〉とされていた箇所が〈さみしい病人の顔〉という表現に置き換わったということも頷ける。初稿においては〈白い朔太郎の顔〉と限定的な表現であったが、「地面の底の病気の顔」では〈さみしい病人の顔〉と〈さみしさ〉に焦点を当てた表現に変えたことで、この同一の〈さみしさ〉を一人一人が共有することができるようになったのだ。

この解釈に照らし合わせると、本節冒頭で掲げた主客が交じり合っているという疑問にも納得がいく。「地面の底の病気の顔」冒頭の

「地面の底に顔があらはれ、/さみしい病人の顔があらはれ」 (萩原朔太郎「地面の底の病気の顔」(『月に吠える』)『萩原朔太郎全集 第一巻』、18頁。)

という表現は、〈さみしい病人の顔〉を視ている者の言葉であると捉えることができる。さびしい病気の地面から生えそめた青竹をみて、地面の底の病人は「じつにあはれふかく」、外の世界の他者は「じつに、じつに、あはれふかげに」感じている。地面の底と外の世界は隔たれているが、竹を通じて同じ感情を抱くことはできるのだ。そう解釈すると、生えそめた青竹が「じつに、じつに、あはれふかげに視え」 たのは、他者が〈さみしさ〉を萩原と共有した結果だったためだといえるのではないか。

第三節では、「地面の底の病気の顔」における〈さみしさ〉を、初稿である「白い朔太郎の病気の顔」との比較を行うことで検討した。『月に吠える』の序を参照すれば、一人一人は皆孤独であり、それぞれは異なった存在であるけれども、孤独であるということは共通している 。初稿の〈白い朔太郎の顔〉という表現が「地面の底の病気の顔」で〈さみしい病人の顔〉という表現に変わったのは、この序における萩原の考えが投影されていたためであった。「地面の底の病気の顔」における〈さみしさ〉とは、異なる一人一人の孤独をそれぞれが共有することのできる部分のことを指していたのである。

おわりに

本稿の冒頭で提示した問いは、「地面の底の病気の顔」で言及されている孤独はいったいどういったものなのかということであった。この問いに答えるために、ひとまずこれまでの解釈を振り返りたい。「地面の底の病気の顔」において、病人は地面の底で孤独という名の病気を抱えていた。しかし、その〈地面の底〉からは、青竹という詩が生えそめる。この詩は、病人から生まれ出ると同時に、病人の〈さみしさ〉を慰め、地面の底の病人と外界の他者を繋ぐ役割を果たす。「地面の底の病気の顔」は、主観と客観が混在するような文体であり、この病人とは特定の一人を指すわけではない。そのことから、「地面の底の病気の顔」における〈さみしさ〉とは、個人が感じている孤独ではなく、個人が抱えている孤独のうち、一人一人が共有できるという〈同一のところ〉を指していたのだ。

「地面の底の病気の顔」で表現されている孤独は単なる孤独ではない。作品のなかで表現されている孤独は個人の孤独にほかならなく、他人には決して経験することができない。しかし、この孤独に由来する感情は、異なる孤独を抱える一人一人が共感できるような〈さみしさ〉なのである。この〈さみしさ〉に共感できたとき、われわれはもう孤独ではない。したがって、「地面の底の病気の顔」における〈さみしさ〉とは、孤独を抱えた一人一人が共鳴することのできる感情なのである。

以上のように、「地面の底の病気の顔」の孤独がどのようなものであるかについて結論を出すことができた。しかし、この「地面の底の病気の顔」の分析には不十分な点がある。本稿の分析対象は詩であるが、今回は詩の形式を考慮した分析をなすことができなかったという点だ。詩には韻をはじめとするほかの文学形式にはない特徴がある。この特徴を踏まえた作品分析をすることで、本稿とは全く異なる解釈が生まれることは大いにありうる。この点をもって今後の課題に生かしたい。

参考文献

萩原朔太郎『萩原朔太郎全集 第一巻』、筑摩書房、1975年。

本稿における本書の引用文には、旧字体を新字体に書き改めて記した。

萩原朔太郎『萩原朔太郎詩集』(河上徹太郎編著)、新潮文庫、1967年。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?