オミクロン株に対するT細胞応答 ー 抗CD20モノクローナル抗体で治療中の多発性硬化症患者での研究 ー

今日はこの論文をご紹介します。少し免疫について復習したあと、論文の解説をいたします。この論文から得られるいちばん重要なメッセージは、抗体が作られない状況でも、ワクチンによって新型コロナウイルスと戦うT細胞ができるということです。しかも、抗体より長続きするようです。

抗体が減少すると?

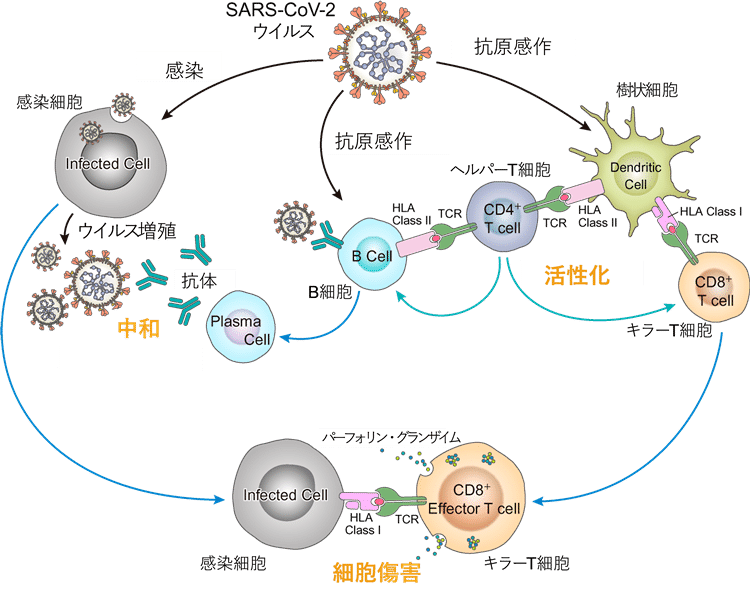

ワクチンによって作られた中和抗体が血液中にたくさんあると、侵入してきたウイルスが抗体により排除されるため感染が成立しにくくなります。中和抗体は時間とともに減少しますので、だんだん感染がおきやすくなります。デルタ株、そしてオミクロン株のように抗体の親和性(抗体のくっつきやすさ)が低下すると、さらに感染しやすくなります。

抗体が減少しても大丈夫?

抗体が低下しても大丈夫なのでしょうか。確かに感染は起きやすくなりますが、次の二つの方法で感染を軽くできます。

・細胞性免疫

免疫にはウイルスをやっつける他の細胞を活性化したり、ウイルスに感染した細胞を破壊したりする機能があります。それによって感染の進行を防ぐことができます。その中心的な役割を担っているのがT細胞です。他の細胞を直接殺傷するCD8陽性細胞傷害性T細胞、他の免疫細胞を活性化するCD4陽性ヘルパーT細胞などがあります。

・メモリB細胞

抗体をつくるB細胞にはメモリB細胞というのがあり、抗体が下がっていても、ウイルスが侵入してくると迅速に抗体を産生します。感染の初期には間に合いませんが、抗体は迅速に増加しますので、重症化は防げます。

3回のワクチン接種後のT細胞のオミクロン株への反応

ご紹介する論文では、抗CD20治療(オクレリズマブ)を受けている多発性骨髄腫の患者さん20名で、3回目のワクチン投与前と投与1ヵ月後に、デルタ株とオミクロン株のスパイクタンパクに特異的なCD4陽性T細胞とCD8陽性T細胞を測定し、比較しています。CD20は抗体をつくるB細胞の表面にある分子で、抗CD20抗体で治療すると一時的にB細胞がほとんど枯渇します。抗体が産生されにくいので、感染が重症化する可能性があります。

その結果次のことがわかりました(かなり簡略化して書いています)。

・抗CD20治療下であっても、ワクチンにより得られたT細胞応答は変異の影響を大きくは受けない。

・2回目の接種後6か月でも、デルタ、オミクロンに対するT細胞の反応は維持されている。

・3度目のワクチン接種により、デルタ、オミクロンに対する細胞障害性T細胞応答は改善される。

・ただし、オミクロンに特異的なT細胞の頻度は、3回目接種の前後ともに、ワクチン株と比較して低い。

・3回目の接種は、このような背景の患者においてCOVID-19の重症感染を防ぐ可能性がある。

前の記事で、抗体が認識するB細胞エピトープ、T細胞が認識するT細胞エピトープについて書きました。そこで、CD8陽性T細胞エピトープの86%、CD4陽性T細胞エピトープの72%が、オミクロン株の変異によって変化していないことなどをお示ししました。

今回は抗CD20治療を行っている多発性硬化症患者という特殊な状況ですが、ワクチン接種後の細胞性免疫に関する重要な情報を示してくれると思います。もちろん、手放しで喜べるわけではありません。T細胞の応答は若干落ちているわけですから。また、今後T細胞エピトープにも多数の変異が起きたら、T細胞の反応はさらに低下するでしょう。次世代ワクチンの開発や副作用・相互作用の少ない治療薬が急務であることには変わりはありません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?