3回目のワクチンは遅かったのか? 東京都の新規陽性者数の動向 2022/1~

今日は、東京都の新規陽性者数の動向をお示しするとともに、オミクロン株の流行による第6波対策の問題点について考えてみたいと思います。

2022年1月以降の新規陽背者数の動向

まず、図をお示しします。図1の左のグラフを見てください。低下傾向にありますが、他国と同様に低下速度はゆっくりです。子ども→成人の感染が増えたこと、不顕性感染者や軽症者が増えたこと、ワクチンの感染予防効果が低下していることなどが影響していると考えられます。日本でのデータはありませんが、デルタ株以前の株の既感染者が再感染をかなり起こしているという報告があり、もうひとつの要因となっている可能性があります。

ピークがつぶれており、検査飽和、受診忌避などによる過小評価があると思います。実際、図2の右のように検査陽性率は33.2%と高いにもかかわらず検査数が減少しているのは、医師が必要と考える検査も含めて必要な検査ができていないことを表していると思われます。

ただ重症者数、入院者数は低下傾向にあり(図2)、検査不足のため正確さにやや欠けるけれども、おおまかな傾向は把握できるものと考えます。

年代別新規陽性者数の動向

年代別の新規陽性者数を10歳未満の人口を1とした各世代人口の比率で割ったものを使用しています。図1の真ん中のグラフを見ると、10歳未満(赤線)が依然として多いことがわかります。右は片対数グラフですが、10歳未満の減少率がいちばん低いようです。小児科外来では、この世代から成人への家庭内感染に遭遇することが多く(疑い例も含めて)、流行が遷延するひとつの理由となっています。幸い高齢者の陽性者はかなり減ってきています。

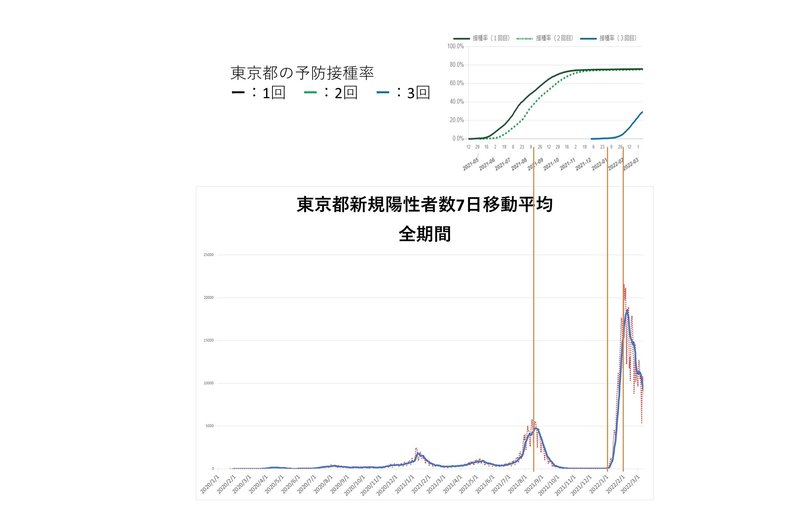

ワクチン接種率と新規陽性者数のグラフの比較

図3と4を見てください。東京都のワクチン接種率のグラフと、発症日別新規陽性者数(症状が出た日を発症日として陽性者をカウントしたもの)、報告日別新規陽性者数のグラフを並べてみました。どちらを見てもわかりますが、デルタ株の流行の際には、ピーク時に全人口の半数近く、高齢者に至っては80%以上が2回接種を受けています。このタイミングの良さが、流行が迅速に収まった理由のひとつと考えられています。菅首相は情報発信の拙さで批判を受けておりましたが、ことワクチン政策に限っては官邸中心の強引なやり方が結果的にはよかったのではないかと、私は再評価しています。

それに比して、オミクロン株流行下のワクチン接種はどうだったか。図から推測すると、1か月遅かったのではないかと思われます。オミクロン株でワクチンの感染予防効果がさらに低下したことが影響しています。

高齢者のワクチン

以上から、重症化リスクの高い高齢者のワクチンは1か月早く開始するべきだったと考えます。オミクロン株の特性を踏まえると、デルタ株以前のデータから設定した8か月にこだわらず、高齢者には早く接種するべきだという意見が現場の医師から出ておりました。岸田氏は傾聴する方だと聞いておりましたが、この意見は聞いてくれなかったようです。感染予防効果は低下していても、T細胞やメモリB細胞による重症化予防は期待できますから、今回最大となった死亡者をもう少し減らせたのではないかと思います。

子どものワクチンを急ぐべきだったか

では子どものワクチンをどうするべきだったか。ワクチンの効果、重症度、副反応のバランス、オミクロン株での感染予防効果の低下などを考えると、ここは急がなくてもいいかと思います。それよりも学校や保育所での基本的な感染対策の方が効果的でしょう(非常に難しいですが)。まわりの医師の中には学校を閉鎖するべきだという意見もありましたが、私は賛成しません。毎年のインフルエンザの流行曲線は、冬休みの2週間で大きく下振れしますが、始業式以降には急増し、結局カーブはもとにもどってしまいます。短期の閉鎖は思ったほど効果がない可能性があります。また、長期の閉鎖は子どもたちへの弊害が大きすぎるでしょう。

以上です。今後の(もう打ち止めにしてほしいですが)参考になれば幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?