東京都の新型コロナウイルス感染症の動向アップデート 新型コロナウイルス感染症はインフルエンザなみになったのか?

2022年1月以降の東京都の新規陽性者数の動向(4/9 アップデート)

2022年1月以降の東京都の新規陽性者数の動向です。今日はその他に、新型コロナウイルス感染症はインフルエンザ並みになったかについても少し書きます。

新規陽性者の7日移動平均のグラフです。新規陽性者数が横ばい(あるいはわずかに増加傾向)であることがわかります。年代別にみると、どうでしょうか。10歳未満は減ったのでしょうか。

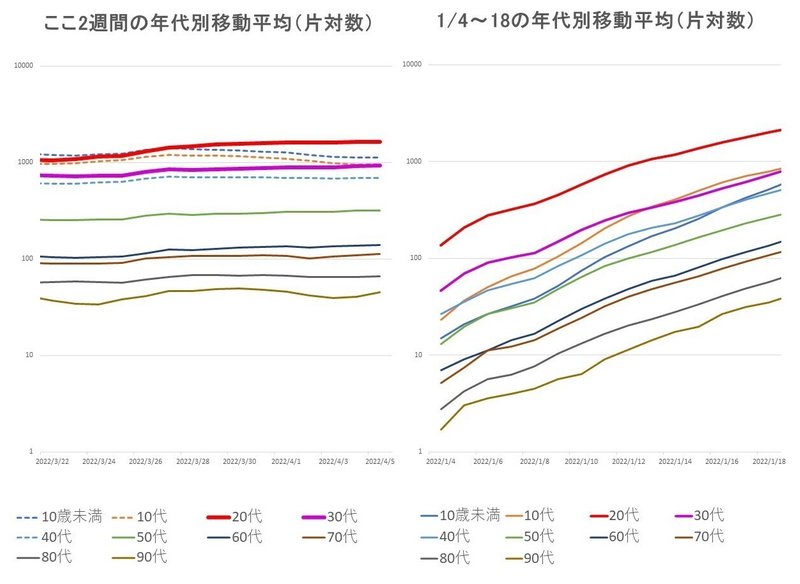

年代別新規陽性者の推移

下図左はここ2週間の年代別新規陽性者数の推移です(片対数グラフ)。10歳未満、10代ともに減少傾向となりました。春休みの効果、年度末イベントのひとまずの終了によるものかと思われます。20代が相変わらず増加の中心ですが、30代も増えてきました。その他の世代は漸増傾向です。ただ、右の図(1/4~1/18)と比較すると、増加がゆっくりであることが明白です。しかも、年初の増加は全世代でした。このまま増加速度を抑えたいですね。

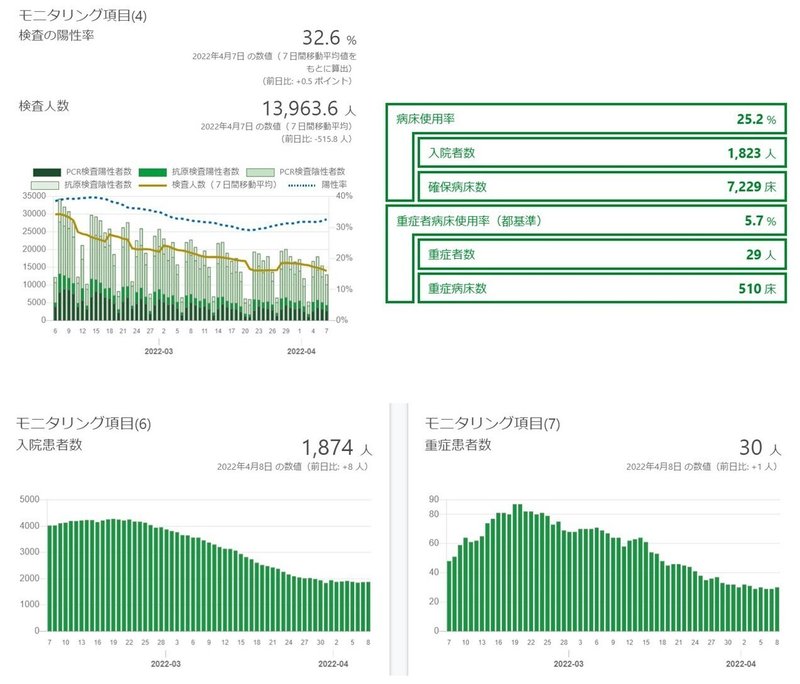

入院者数・重症者数は?

下図を見ると、相変わらず高い陽性率ですが、重症者、入院患者が増えていないことがわかります。オミクロン株が今までの株より重症化しにくいのは明らかだと思いますが、今回は高齢者のワクチン接種率上昇が大きく貢献していると思われます。

BA.2の流行は小さい波になりそうだと期待できるデータです。懸念材料は、年度初め、新学期等に伴うイベントです(後述するランダムな行動)。今後注視する必要があります。こうなると若者の予防接種加速が提案されているのもひとつの方策としては妥当だと思われます。

集団免疫は成立するのか?

最近分科会などから集団免疫という言葉がよくでますが、私はちょっとどうかなと思っています。オミクロン株は免疫を回避しやすく、自然感染による集団免疫獲得が期待しにくいからです。他のかぜもそうですが、中和抗体が長期間持続しません。ただし、感染後数か月(新型コロナの場合は3か月程度?)は、感染しにくいと思われます。

以前のどこかでも述べましたが、人の行動は意外にランダムではありません。一定の集団内で、限定的な行動をする場合が多いです。そのような小集団の中で感染が飽和すればしばらくは感染が広がりにくくなります。多数による飲み会やイベントに参加するようなランダムな行動は逆に感染拡大につながります。集団免疫を期待する方策よりは、基本的な感染防御とランダムな行動の抑制により、集団間をつなぐリンクを切断することが大事だと思っています。

新型コロナウイルス感染症はインフルエンザ並みになったか?

私はまだNoであると考えます。その根拠は・・

1 肺炎が起こりにくくなったとはいえ、若年者でも一定程度肺炎、強い倦怠感など軽くはない症状が出現する。

2 小児で、インフルエンザ感染、RSウイルス感染、パラインフルエンザ感染より、オミクロン株感染の方が、重症者、入院者が多いというデータがではじめている(実臨床における印象と一致します)。

3 神経系、循環器系をはじめとして、多臓器にわたる合併症がある。

4 軽症であっても、倦怠感、味嗅覚障害、慢性咳嗽、認知障害など後遺症が少なくない。後遺症のため、就業が難しくなるなど、生活の質が大きく低下している場合がある。実際、私も小児の数名を外来で経過観察しています。

5 感染後に、Ⅱ型糖尿病、脳血管障害、心筋梗塞、認知症、精神疾患などの発症頻度が上がるというデータがある。

などです。実際の臨床現場で直接対応している医師の間では、インフルエンザより重いというのは共通の感覚だと思います。やはり、まだ罹ったら損な病気です。今後臨床現場からの情報発信とともに、データ収集・解析によるエビデンス提示が求められると考えます。

まあ5類相当云々(今は新型インフルエンザ等感染症となっています)はまだ時期尚早かなと思います。タミフルなど治療薬があり、それほど重くないとわかった2009年の新型インフルエンザの時でさえ、季節性インフルエンザ並みの扱いになるのに2年はかかりましたから。徐々に様子をみつつ緩めていくというのが妥当でしょう。もし、政府が早期に5類相当にすると決めたとしても、変化に即応する柔軟さが行政には求められるでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?