《週末アート》 琳派ってにゃに?

「週末アート」マガジン

平日はデザインについての記事を書いていますが、週末はアートについて書いています。

琳派

琳派(りんぱ)とは、桃山時代(1582–1598:安土桃山時代のうち豊臣秀吉が政権を握っていた時代)後期に興り、近代まで活躍した、同傾向の表現手法を用いる芸術の流派です。本阿弥光悦と俵屋宗達が創始し、尾形光琳、乾山兄弟によって発展、酒井抱一、鈴木其一が江戸時代に定着させていきました。大和絵の伝統を基盤として、豊かな装飾性・デザイン性をもち、絵画を中心として書や工芸を統括する総合性、家系ではなく私淑(ししゅく:面識のない人を著作などを通じて師と仰ぎ、模範として学ぶこと。「私」は「ひそかに」、「淑」は「よいものに親しむ」の意)による断続的な継承などが特徴です。狩野派や円山・四条派といった他の江戸時代の流派は、模写を通じて直接師から画技を学んだのに対し、琳派では時間や場所、身分が遠く離れた人々によって受け継がれています。同じような主題や図様、独特の技法を意識的に選択、踏襲することで流派のアイデンティティーを保持する一方で、絵師独自の発見と解釈が加わり再構成されることで、単なるコピーやエピゴーネン(ドイツ語:Epigonen:文学や芸術の分野などで、優れた先人のスタイルや技法をそのまま流用、模倣して、オリジナル性に欠けた作品を制作すること)「パクリ」と意味するところに近い)ではない新たな芸術を生み出していきました。

大和絵

大和絵(やまとえ)とは、日本での絵画様式のひとつで、中国風の絵画「唐絵」(からえ)に対する呼称です。平安時代に発達しました。『源氏物語絵巻』などの絵巻物にその典型的がみられます。

特徴

背景に金銀箔を用いたり、大胆な構図、型紙のパターンを用いた繰り返し、たらしこみの技法などが琳派の特徴です。また題材は、花木・草花、物語絵を中心とする人物画や鳥獣、山水、風月が多い。

「琳派」という呼び方

かつては尾形光琳・乾山とその作風を継承した酒井抱一らを一つのグループとみなし「光琳派」と呼んだり、その先駆者と考えられる俵屋宗達、本阿弥光悦らを含めて「宗達光琳派」と呼んでいました。たぶん長くて読みにくいという理由もあって、現在は「琳派」という呼称になっています。

狩野派

狩野派(かのうは)は、日本絵画史上最大の画派であり、室町時代中期(15世紀)から江戸時代末期(19世紀)まで、約400年にわたって活動し、常に画壇(がだん:画家たちによって構成されている社会的範囲)の中心にあった専門画家集団。室町幕府の御用絵師となった狩野正信を始祖とし、その子孫は、室町幕府崩壊後は、織田信長、豊臣秀吉、徳川将軍などに絵師として仕え、その時々の権力者と結び付いて常に画壇の中心を占め、内裏、城郭、大寺院などの障壁画から扇面などの小画面に至るまで、あらゆる分野の絵画を手掛け、日本美術界に多大な影響を及ぼしました。

円山・四条派

画像引用:Thi is media

18世紀の京都で、円山応挙(まるやまおうきょ)が興した円山派と、呉春(ごしゅん)に始まる四条派を合わせて呼び名。しかし画風もゆるやかに変化していったため円山・四条派をはっきりと把握するのは難しい。

及ぼした影響

琳派はヨーロッパの印象派や現代の日本画、デザインにも大きな影響を与えています。風神雷神図は、多くの画家によって描かれ続けました。菱田春草、横山大観などの明治以降の日本画の作品やクリムトやウォーホルの作品にも琳派的な影響が見て取れます。

琳派とされる画家・芸術家

本阿弥光悦

本阿弥 光悦(ほんあみ こうえつ1558 - 1637)は、江戸時代初期の書家、陶芸家、蒔絵師、芸術家、茶人。通称は次郎三郎。

俵屋宗達

俵屋 宗達(たわらや そうたつ)は、江戸時代初期の画家。

俵屋宗雪

すだれを張った四角の窓を籬(まがき)に見立て、ところどころに胡粉を分厚く盛上げた菊花を配し、小さい岩に流水を添えて、庭園の一角をあらわす。いちじるしく装飾的な画風で、宗雪の落款・印章と伊年印がある

画像引用:https://syuweb.kyohaku.go.jp/ibmuseum_public/index.php?app=shiryo&mode=detail&list_id=1469737&data_id=684

俵屋 宗雪(たわらや そうせつ、生没年不詳)は、江戸時代初期の琳派の絵師。俵屋宗達の後継者で、その弟とも弟子とも言われていますが、定かではありません。宗達存命中は、工房を代表する画工の一人でした。宗達没後は、工房印「伊年」を継承し、自作に用たため、宗達と混同されやすい。

喜多川相説

喜多川相説(きたがわ そうせつ、生没年不詳)は、江戸時代前期の琳派の絵師。俵屋宗達、俵屋宗雪と続く俵屋工房から「伊年」印を受け継ぎ、17世紀後半から18世紀初めにかけて活躍したと推定されている絵師です。現存する相説の作品数は40点ほどで江戸前期の絵師としては比較的多く残っています。宗達・宗雪のような金地濃彩の草花図は極端に少なく、墨画淡彩の瀟洒な草花図を得意とし、屏風の1扇ごとに別の草花図を貼り付ける押絵貼屏風の作品も多い。これは時代的な嗜好の変化とともに、宗達・宗雪と違い有力なパトロンを得ていた記録がない相説との状況の違いを反映しているとも考えられています

尾形光琳

尾形 光琳(おがた こうりん 1658–1716)は、江戸時代の画家、工芸家。尾形光琳は、京都の呉服商「雁金屋」の次男として生まれ、主に京都の富裕な町衆を顧客とし、王朝時代の古典を学びつつ、明快で装飾的な作品を残しました。その非凡な意匠感覚は「光琳模様」という言葉を生み、現代に至るまで日本の絵画、工芸、意匠などに大きな影響を与えてきました。画風は大和絵風を基調にしつつ、晩年には水墨画の作品もあります。大画面の屏風のほか、香包、扇面、団扇などの小品も手掛け、手描きの小袖、蒔絵などの作品もあります。また、実弟の尾形乾山の作った陶器に光琳が絵付けをするなど、その制作活動は多岐にわたっています。放埓で無責任な性格ながら、貴族的・高踏的(こうとうてき:俗世間を離れて、孤高を保っているさま)また都会的な芸術家としてのプライドは生涯忘れずにいました。40代になって画業に身を入れ始めたのは経済的困窮と、恋人たちや妻への見栄が一因であったと考えられています。

尾形乾山

ReijiYamashina - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8767576による

尾形 乾山(おがた けんざん、 1663 - 1743)は、江戸時代の陶工、絵師。一般には窯名として用いた「乾山」の名で知られています。尾形光琳は6歳上の兄。

渡辺始興

渡辺 始興(わたなべ しこう、1683–1755)は、京都出身の江戸時代中期の絵師。狩野派や大和絵など多様な様式で描いたが、一般に琳派の絵師に分類されています。渡辺 始興は、1708年頃から東宮御所や近衛家に仕え、二条家など上流貴族の屋敷に出入していました。初め狩野派、狩野探幽の流れを組む江戸狩野に学んだと考えられています。

深江芦舟

深江 芦舟(ふかえ ろしゅう、1699–1757)は、江戸時代中期の画家。京都銀座の商人筆頭役だった深江庄左衛門の子として生まれます。父と共に家業を営んでいましたが、1714年に父が流罪を受け、その責任で家業をやめます。後に父と親交のあった同じ商人の中村内蔵助を通じて、その庇護者であった尾形光琳の弟子となります。

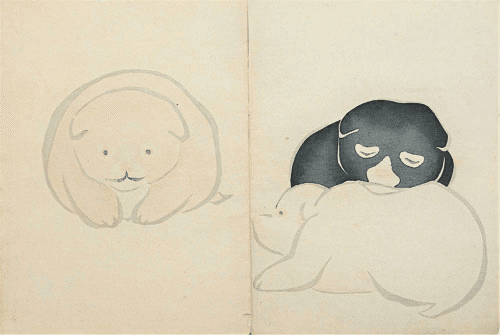

中村芳中

画像引用:https://www.emuseum.or.jp/exhibition/ex067/index.html

中村 芳中(なかむら ほうちゅう、?–1819年)は、江戸時代中期から後期の絵師。主に大坂で活躍。琳派に分類される絵師ですがが、一般に華麗・装飾的と呼ばれる琳派にあって、素人風な大らかでユーモアある表現で近世大坂画壇に独特な存在感を放つ絵師です。

酒井抱一

酒井 抱一(さかい ほういつ、 1761–1828年)は、江戸時代後期の絵師、俳人。 尾形光琳に私淑し、琳派の雅な画風を、俳味(はいかいみ:俳諧がもっている風趣・味わい)を取り入れた詩情ある洒脱な画風に翻案(ほんあん:前人が作っておいた趣意を言いかえ作りかえること)し、江戸琳派の祖となりました。

鈴木其一

鈴木 其一(すずき きいつ、1796–1858年)は、江戸時代後期の絵師。江戸琳派の祖、酒井抱一の弟子。もっとも著名な酒井抱一の後継者。近代に通じる都会的洗練化と理知的な装飾性が際立ち、近代日本画の先駆的な絵師とみなされています。

池田孤邨

池田 孤邨(いけだ こそん、1803–1868年)は、江戸時代後期の江戸琳派の絵師。酒井抱一の弟子で、兄弟子の鈴木其一と並ぶ。

酒井鶯蒲

画像引用:http://blog.livedoor.jp/sesson_freak/archives/52017904.html

酒井 鶯蒲(さかいおうほ、1808–1841年)は、江戸時代後期の江戸琳派の絵師。酒井抱一の弟子で、後に養子となりました。

山本光一

画像引用:SOPHIA 蘭の葉

山本 光一(やまもと こういつ1843–1905年)は、明治時代の江戸琳派の絵師。

尾形月耕

尾形 月耕(おがた げっこう、1859–1920年)は、日本の明治から大正期の浮世絵師、日本画家。

神坂雪佳

神坂 雪佳(かみさか せっか、1866–1942年)は、近現代の日本の画家であり、図案家。京都に暮らし、明治から昭和にかけての時期に、絵画と工芸の分野で多岐にわたる活動をしました。2001年、ファッションブランドのエルメスが発行する雑誌『LE MONDE D`HERMES』の表紙を飾っています。

まとめ

「琳派」ってなにかというと、江戸時代に絵師としての仕事が生まれ(為政者に仕える)、ゆえに画風や技術を踏襲する師弟関係や流派が誕生していく流れの代表的な流派です。その中心人物は、前後はあるののの尾形光琳です。アート、芸術というよりは、絵を書く仕事のニュアンスがあり、それがゆえに師匠の真似をした画風になっています。狩野派も同じ潮流にいます。それでも技巧や表現は美しく、おもしろい。このように芸術も政治と密接に関わることが多々あります。

関連書籍

参照

よろしければサポートをお願いします。サポート頂いた金額は、書籍購入や研究に利用させていただきます。