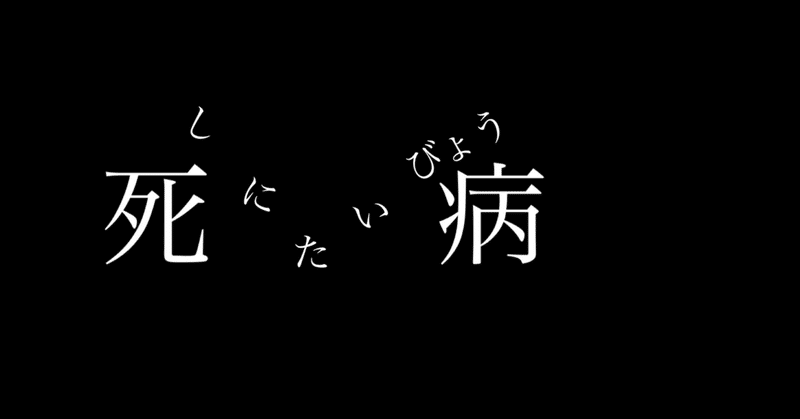

死にたい病

ツイッターで『死にたい』と呟いたら『一緒に死ぬ?』と、リプライがきた。

ぼくは、スマートフォンの画面をしばらく見詰め続けた。

そのうちにぼくの中にあった漠然とした願望が確かな輪郭を得ていく。ぼくはその過程を、思考の片隅で意識していた。

これまでのぼくには多分覚悟がなかった。

「死にたい」と言いながら、実際には「生きていたくない」だった。ようは、自発的でなく、偶発的でもかまわない。

初めて「死のうか」と思いついたのは、一年ほど前だった。きっかけは、お気に入りのキーホルダーが壊れたことによる。いとこからもらった修学旅行のお土産で、ぼくがその頃はまっていたゲームのキャラクターがハイビスカスの首飾りをして、紅芋タルトの上に座っている沖縄の限定品だった。

ぼくはその日、大学に通っている兄の生年月日を使い、ツイッターに登録した。

それからというもの、死にたくなった日には、寝る前に、理由とともにつぶやくことにした。今では日課になっている。

「死にたい」もしくは「生きていたくない」理由は様々だった。

寝癖がついていた。

お弁当のおかずが茶系ばかりだった。

消しゴムを二つ持っていなかった。

大概くだらないことだった。

ツイッターで、最初はただ一方的に思いを垂れ流すだけだった。続けていくうちに段々と相互フォローの相手が増えてきた。類は友を呼ぶ。その大半が『死にたい病』を煩っていた。

なぜ、ぼくらは繋がらなければならないのか。

自分よりつらい経験をしているアカウントをみつけるために、ほかならない。

しかし、個々の悲惨さと『死にたい病』の進行度合いは、必ずしも連動していない。ぼくの目にも「そんなことで?」と映る悩みで、簡単に実行に移す人がいる。ただ、結構な血を流しても人は簡単には死ねないようで、またしばらくすると、前と変わらぬつらい日常をつぶやきはじめる。

ぼくらには、暗黙のルールがあった。

『説教をされたら、ブロックする』

共感してくれない相手は徹底的に排除するのだ。だけど、いつまでも死ねないでいることは絶対に責めない。

『地震があった、死にたい』

『ほんま、それな』

『余震ある度、死にたくなるな』

こんな不謹慎な言葉でも、誰もお互いを否定しない。

ぼくらはきっと、死にたいと思う自分でさえ、肯定して欲しいほどには傷ついている。

世間一般からみて、ぼくらは著しく弱い人間だ。弱い人間が淘汰されるのは自然の摂理でしかない。弱い者は社会の歯車になってはいけない。どんな小さな部品でも、欠けて抜け落ちれば、全体に不具合を生じさせる。最初から組み込んではいけないのだ。

学校というのは、不適合者を選定するためのすぐれたシステムだと、ぼくは思っている。

ぼくが不適合者認定を受けることになったそもそものきっかけは、中学受験の失敗にある。

ぼくと兄とは六歳違いで、ぼくには優秀な兄が通ってきたルートを同じように辿ることが義務づけられていた。決して学力がたりなかったわけではない。運が悪く体調を崩して、本命も滑り止めも、落ちてしまったのだ。

当然ぼくは、地元の公立中学へ通うことになった。ぼくが志望校に受からなかったことを知っている人ばかりいた。

通い始めると、それほど居心地は悪くなかった。ぼくが中学受験のための塾に通い始める前には、よく遊んでいた友達も同じクラスになった。ぼくは、高校受験で巻き返しをはかろうとする母が選んだ進学塾へ通い始めた。部活動はできなかったが、休み時間にはそれなりに楽しく過ごせた。しかし、順調だったのは、ふた月ほどだった。初めての定期テストで、すべて満点だったことがきっかけになり「俺らといると馬鹿がうつるよ」と、グループから追い出された。

孤立は、勉強をするのには好都合だった。ぼくは、休み時間にも単語帳をながめて過ごすようになった。

ぼくが『死にたい病』を発症したのは、夏休み前だった。最初は、そのうち治るだろうと軽くみていたけれど、段々悪化しながら一年が経った。

些細なことでも積み重なれば、ぼく一人を押しつぶすのは容易だ。

ツイッターで繋がっているだけの相手が、一緒に死んでくれるかもしれないとなった途端に、ぼくがこの世から消える確率は数段あがった。

テスト週間が終われば、じき夏休みに入る。休みが明けるまでに、方針を決めることにした。今考えるべきことは、明日からの答案をどの程度の正答率で提出するかだった。わざと間違えるにしても、それなりには平均点を上回らなければならない。一年の一学期、期末テストの時は間違えすぎてしまい、母親から異様なほど責められた。あれはあれで二度と経験したくはない。加減が難しかった。

ぼくは遅刻ギリギリで登校した。学校にいる時間を最小限にとどめるためにいつもそうしている。教室のドアは開け放ってあった。テスト週間に入ったので朝一からみんな揃っていた。教室内にたちこめる瘴気にたじろぎ手前で立ち止まる。できるだけ気配を消して足を踏み入れた。授業が始まるまでエアコンは入らない。いくら窓があけてあっても教室内には熱が籠もっている。不快感をのみこみながら、自分の席に向かっていると杉本君に呼び止められた。

思わず、息を止める。

「今日、熱中症になりやすい日らしいよ」

咄嗟に言葉が出てこない。

「佐藤君も気をつけて」

ぼくは杉本君の意図がわからずに顔色をうかがった。

「水は休み時間ごとに飲んだ方がいいよ」

笑いかけられた。とにかく機嫌を損ねたくはないので頷いた。

一時間目は数学だった。数学は前回平均点がかなり低かったので、注意が必要だ。クラスメイト達は、連立方程式をどの程度理解しているのだろうか。うっかりミスや時間切れがないかぎり、その単元を理解していれば全部正解するはずだ。数学には当てずっぽうが通じない。ほとんど点を取れない人がいれば、無駄に平均点を下げる。

問題に目を通し、不自然でなく間違える場所を探す。

ぼくは、ゆっくりと計算式を書き込んでいく。早く解き終わってもいけない。時間を持て余していたと指摘されたこともあった。学校からはほとんど得ることがないのに、ぼくは苦痛なほどの気配りで一日を過ごしていた。無意味だ。非効率だ。無駄だ。くだらない。どんな言葉を当てはめてみても足りない。それなのに、ぼくは学校に行くしかなかった。なぜなら学校は、行くべき場所だからだ。学校へ行かずに家にいる。あるいは街をさまようなんてことは許されない。ぼくは何があっても落ちこぼれてはいけない。そうなると家にまでぼくの居場所がなくなってしまう。だからといって高校受験で母ののぞむ学校へ合格さえすれば、人生が好転するとも思えない。ぼくには、なぜ生きていなければならないのかわからなかった。

字をゆっくりとは書くが、わざと読みにくいように汚くしておく。計算ミスを装い、間違える。数学にしか使えない方法ではある。

七割ほど正解にして、一教科目を終えた。

解答用紙は回収され、みんなそれぞれ次の教科のテスト範囲を見直しはじめた。こんな直前になってもまだ自信を持てないほど、難しい内容ではない。今日までの自分の堕落をたった十分で取り繕おうとする。しかし、ぼくも周りのまねをして過ごす。鞄から保健体育の教科書を取り出すと「水分を取らなきゃダメじゃないか」と杉本君に話しかけられた。

顔が、ついて来いと言っていた。

一階にあるウォータークーラーまで連れて行かれた。

「さあ飲んで」

僕を前に立たせ、杉本君が足下のペダルを踏んだ。モーター音がなり、水が細く弧を描きながら出てきた。水垢のついた銀色の受け皿の中央に流れ込んでいく。

「もったいないだろ」

いつも通りの抑揚のない口調だ。

僕は仕方なく口をつけた。必要以上に冷えている。ぼくは二回ほど喉をならし顔をあげた。

「まだ、たりない」

もとより喉が渇いてもいない。水道水を冷やしただけの少しくさい水をこれ以上飲みたくはなかった。それでも杉本君はペダルを踏み続ける。ぼくは水に口をつけた。ほとんどの水を、少し口の中を通り過ぎるようにした。

「だれが、うがいをしろと言った」

もう、誤魔化せないとわかった。ぼくは、水を飲んだ。次々と、飲んだ。

「そろそろ、戻るか」

満足したのか杉本君がペダルを離した。

僕は顔をあげ、口のまわりについた水を腕で拭った。

「また次の時間も来ような」

口元だけが笑った。

歩くと水が揺れている音が聞こえそうなほどに、胃の中は水で満たされていた。

保健体育は一度だけ教科書の試験範囲に目を通しただけなので、小細工の必要も無くわかる範囲で答えた。それは問題ないのだが、テスト時間のうちに尿意を催しはじめた。あれだけ水を飲んだのだから当然の結果だ。

やっと休み時間になった。ひとまずトイレへ向かおうと立ち上がる。杉本君がぼくの腕を掴んだ。

「水を飲みにいくよ」

「いや、今は……」

今度は、杉本君ではなく、あと二人、いつもつるんでいる藤川君と田辺君もきた。

杉本君が何をしようとしているのかがわかって、一瞬にして血の気がひいた。

腕を引かれながら、階段をおりていく。一瞬足を踏み外しそうになった。

「目眩がしたんだろ。水分が足りてないんだよ」

杉本君が言うと、二人が声をたてて笑った。

まだウォータークーラーの前に連れて行かれた。杉本君がペダルを踏む。

冷たい水に唇が触れただけで、身震いがおきた。下腹に意識がいく。

また時間いっぱい飲まされるのだろうか。そうなると、限界に達してしまう。

それでも、今は飲むしかなかった。

今回は、別のクラスの女子がきて「いつまで飲むの? かわってよ」と言ってきたので、切り上げてもらえた。

次は英語だ。はやめに答案用紙を埋めて途中退席を申し出ようと思った。階段をあがりながら、杉本君が僕の肩に手を置いた。

「勝手にトイレに行ったら、お前の恥ずかしい写真を、クラスの女子全員に送りつけるよ」

二月ほど前に、押さえつけられ脱がされたあとに撮られた写真だ。

ぼくは、どうにか耐えるしかないようだ。

テストが始まったが、集中ができなかった。問題文を何度も読み直さないと頭に入ってこない。なんとか解答用紙を埋めていく。

膀胱に、限界近くまで尿がたまっている。体内で尿が滲み出ている気さえする。ジリジリと下腹部にひろがる熱を帯びた痛み。気を抜いたら、すべてを放出してしまいそうだった。

時々、下腹部あたりで震えがおこった。体がせめぎ合っているのがわかる。

もう、テストのことは考えられなくなった。

脂汗が出てきた。ただ、前の席に座る谷山さんの背中を凝視していた。頬がわなわなと震え始めた。どうせなら、もっと早く汗になってくれれば良かったのに。腎臓で作られ膀胱に流れ込んだ尿は体内に戻ってはくれないだろう。今もあとからあとから、血液は濾過されている。

ふいに、意識が遠のいた。

そのあとで訪れた開放感。

身震いがおき、股間が生温かく濡れていく。もう止められなかった。尿の臭いがたちのぼる。

学生ズボンを濡らしながら、足下まで流れていく。僕は机に伏して、顔を隠した。

保険室で着替えを借り、残りのテストはそこで受けた。

委員長の松波さんがぼくの荷物を運んでくれた。ぼくは顔を上げられず、小さな声でしか礼を言えなかった。松波さんもとくに声をかけては来なかった。

中学生にもなって教室で漏らしたのだ。何を囁かれているかは、容易に想像できた。

足からしずくを垂らしながら、担任に保険室まで連れてこられた。クラスメイトが後片付けをしたはずだ。

明日からどんな顔をして登校すれば良いかわからない。今までは杉本君達の機嫌を損ねなければなんとか一日をやり過ごせた。しかし、これから、僕はずっとみんなの嘲笑の目にさらされ続ける。他クラスにも広がっていくだろう。 逃げ出すように家に帰った。母親にみつからないように、まっすぐ自分の部屋へ向かう。

濡れた学生ズボンがスーパーのビニール袋に入って鞄の中にある。洗濯に出さなければならなかったが、母親にみつかりそうなのでそのままにした。

替えはあるから、困りはしない。

部屋に入り鍵を閉め、すぐにパソコンを立ち上げた。

『死にたい』

ツイートした。

『死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい』

二度目は、文字制限いっぱいまで書き込んだ。

『理由は何?』

リプライがついた。前に『一緒に死ぬ?』と言ってくれたミサキさんだった。

ぼくは『とにかく死にたい』と返した。

ダイレクトメッセージの通知がきた。開けると『やっぱり、一緒に死んであげる』と、書いてあった。

ミサキさんとの約束の日まで、ぼくはひたすら部屋に閉じ籠もって過ごした。

母親はぼくがこうなった理由を担任から聞いたらしい。「今の同級生にどう思われていようと、レベルの違う高校へ行くのだから、あと少しの我慢よ」と、言ってきた。

一年半は、あと少しではない。

担任もきっと、ぼくがああなった本当の理由には気づいていない。杉本君が何かを思いつけば、ぼくはいくらでももっと酷い目に遭わされるのだ。

死とは何か。難しく考える必要はない。

死は、ぼくを苦しみから解放してくれる唯一の手段だ。そして、誰かが一緒に死んでくれるということが、ぼくの唯一の希望になった。

ミサキさんのことは何も知らない。ぼくと死んでくれるというだけで十分だ。場所も方法もミサキさんが決めてくれる。ぼくは、待ち合わせの場所へ行くだけでいいのだ。

死を前に、するべきことはほとんどなかった。

ぼくを虐めた相手を書き残す気はなかった。ぼくがいなくなれば、杉本君はまた別の標的を探すかもしれない。だからと言って、その誰かのために彼らを告発をする義理はない。

ぼくはただ、楽になりたかった。

あの日から一度も登校しないまま、夏休みに入った。

やっと、約束の日になった。でかける前に、シャワーを浴びたら母親が喜んでいた。死ぬための外出とも知らずに「気分転換をしてくるといいわ」とぼくを送り出した。あの人には本当に何も見えていないのだと、再確認をした。

ミサキさんとの待ち合わせの場所までは、電車で一時間ほどかかる。最寄り駅についた時に、もうここに戻ることはないと気づいた。だからといって、名残があるわけでもなかった。

目に映るものすべてが、輝きもせず、色褪せもせず、ありのままの姿をしていた。

ぼくはもうすぐ死ぬ。

痛いかもしれない。苦しいかもしれない。当然、怖い。ただ、生きていくよりはずっとましに思えた。

今、ぼくと同じ電車に乗っているたくさんの人たちも、どうせいつかは死ぬ。病死か事故死かの違いがあったとしても、等しく死に至るのだ。

ミサキさんに指定された駅で降りた。周辺に、ファストフード店や書店があるありきたりな街並みだった。駅前の広場の樹でセミがないている。うるさいが暑さに耐えられずに木陰に入った。約束の時間より少し早い。ツイッターのアプリをたちあげてミサキさんにダイレクトメッセージを送る。すぐに『わたしも近くにいるよ』と返信があった。

ぼくは辺りを見回し、女性を探す。ツイッターのアイコンは花束だった。考えると年齢も知らなかった。

「そら君?」

背後から声をかけられた。『そら』ではないので、振り向くか迷う。動けずにいると声の主は、ぼくの前に回り込んで「違うの?」と言って、顔を覗き込んできた。ショートカットで、大きな目が印象的だった。百六十センチのぼくと同じくらいの背丈だ。服装から大学生かもしれないと思った。

「ミサキさんですか?」

「やっぱり、そら君じゃん」

「そらではなくて……」

ぼくのアカウント名は、空と書いてクウだった。説明をするとミサキは「嘘!」と大きな声を出した。ぼくはあっけにとられた。死にたがっているのだから、大人しくて暗い人を想像していた。

「どっちでも良いよね。どうせ本名じゃないんだし」

ぼくは確かにそうだと思い、頷いた。

しかし、ミサキさんは明るすぎる。揄からかわれたのではないかと疑いはじめた。

「そら君は、どこか行きたい場所はある?」

遊びにきたわけではない。

「特に、ありません」

ぼくはあえて低めのトーンで返した。

「どうして? 最後だよ」

ミサキさんから表情が消えた。ぼくは思わず息を飲んだ。なぜか、死ぬという実感がわいて身震いした。

ミサキさんは口元をふっと緩めると「私が行きたいところに付き合ってもらうね」と言った。実は最初から水族館へ行くつもりでこの駅を指定したらしい。

水族館には、思い出がなかった。小学校の修学旅行で別の水族館へ行ったが、水槽があったことぐらいしか記憶にない。あの頃は、中学受験のことで頭がいっぱいだった。「こんなことをしている場合ではないのに」と、そればかり考えていた。

水族館は、全体的に薄暗かった。それに涼しい。おかげで滲んでいた汗がひいた。

ミサキさんが気ままに移動していくので、魚よりミサキさんの背中を眺める時間の方が長かった。水族館は多分、幸せな人たちが集まる場所なのだと感じた。すれ違う人たちは、みな、笑顔だった。

それでも、笑顔だからといって幸せとは限らない。ミサキさんは、泳ぐペンギンやエイをみて、はしゃいでさえいた。はたからは、死にたがっているようには見えないはずだ。

ぼくたちはお互いの死にたい理由を知らない。それでも今日、一緒に死ぬのだ。

ミサキさんは満足したらしく、水族館を出た。

「言い忘れていたけど、私たちは、姉弟の設定でよろしく」

確かに、二人で歩いてると姉弟に見えるかもしれない。

「じゃあ、行こうか」

次はきっと死に場所へ向かうのだろう。ミサキさんがどんな方法を選んだのか気になった。

「何が食べたい?」

ぼくは思わず「え?」と聞き返した。今から死ぬのに食べる必要性を感じない。それに空腹感もなかった。

「ぼくは、いりません」

ミサキさんは頭を横に振って「最後の晩餐って言葉、知らない?」と言った。ミサキさんにとっては、死ぬ前にとっておくべき手順の一つのようだ。

「ミサキさんの食べたいものを食べれば良いですよ」

ミサキさんは腕組みをして考えこんでいる。

「焼肉を食べたいんだけどなあ。食べ盛りの男の子を連れて行って手持ちで足りるかな」

「食べる気ないんで、大丈夫ですよ」

安心させるために言ったのに「私に、一人で寂しく最後の晩餐をしろって言ってるの?」と返された。

「そんなに多くないですけど、一応はお金を持って来てあります」

ミサキさんは嬉しそうに笑うと「じゃあ、焼肉にしよう」と言って、スマートフォンでお店を探し始めた。ぼくも聞いたことのあるチェーン店が歩いていける距離でみつかった。

ミサキさんは時々「やっきにく」と、呟きながら跳ねるようにして歩いていく。ぼくは仕方なくついていったはずなのに、店の前でタレの匂いを嗅いだ途端に、空腹になって唾を飲み込んだ。

「美味しそうな匂い」

ミサキさんが嬉しそうに言った。夕食をとるには少し早めだからか店はすいていた。

定額で食べ放題の形式だった。ミサキさんに次から次にすすめられて、食べ過ぎてしまった。焼肉は、味だけでなく匂いも音も美味しかった。最後の晩餐は今まで 耐えてきたことへのご褒美のような気がした。

結局、会計はミサキさんが一人で済ませた。お礼を言うと、「バイトだけど、一応収入があるしね」と、ぼくの肩を軽く叩いた。それから「最後の晩餐もすんだことだし、行こうか」と、微笑んだ。

ミサキさんに渡された切符を使って改札を抜けた。どこへ行くかも知らないままについていく。ぼくにわかっているのは、たどり着いた先で死ぬということだけだった。

しばらく電車に揺られた。降りた駅のすぐ近くにあるホテルの前でミサキさんが「姉弟って言ってツインの部屋を予約してある」と言った。一瞬、自分の分のホテル代が足りるかを心配した。考えたら、ここで死ぬのだからぼくは払わなくて良い。

方法は、睡眠薬の大量摂取なのかもしれない。眠っているうちに死ねるのは助かる。

ミサキさんはぼくと会う前に一度ここへ寄って荷物を預けていたらしい。フロントで鍵とスーツケースを受け取った。

部屋までは、ミサキさんが引いて歩いているスーツケースを見つめながらついていった。

緊張なのかもしれない。息苦しさを感じていた。

部屋に入ると少しの通路の先に、ベッドが二つ並んでいた。二人用の簡易なテーブルセットもある。無駄なものはない。

ミサキさんは先に奥へと進んでいく。部屋のすみにスーツケースをおいて、振り返った。

「とりあえず、そこに座って」と、テーブルセットを指さした。言われたとおりにする。ミサキさんもすぐに向かいの席に腰かけた。

「早速だけど、そら君って、実行したことある?」

自殺を図ったことがあるかという意味だろう。

「ありません」

ミサキさんは頷いたあと「じゃあ、好みの方法はないよね」と言った。

「できれば、痛かったり苦しかったりが少ない方が理想です」

「そうだよね」

ミサキさんが笑った。

「いくつか方法を説明するから、そら君が好きなのを選んで」

「簡単なやつからね」と言って、ミサキさんがぼくに向けて左腕を突き出し、掌を上に向けた。何かを催促されたのかと思ったけれど違った。

腕の内側に、無数の白いが線がひかれていた。そして、手首に他よりも大きな傷があった。

「細かな方の傷は切った時の記憶がないのよ。気づいたら血が出てた。意識した途端に痛くなるの」

ミサキさんは、自分の左腕を撫でた。

「浅めの傷は、太ももにもたくさんあるの。これは、どちらかと言うと精神安定剤みたいなものだったかな」

ミサキさんは、手首の太めの傷を指先でなぞった。

「このくらい切っても死ねなかったのに、当たり前だよね」

手首の傷の時は、救急車で運ばれたらしい。

「この時は、発見が遅れていたら死ねたかもしれない」

ぼくは傷をみつめるミサキさんの顔を見ていた。この人は、本当に死にたいんだと思いながら。

「薬を大量に飲んでみたこともあるよ」

理想の死に方に近いと思っていたのに、ミサキさんは「あれは苦しいからお薦めしない」と言った。

「確実に死にたかったら、高い所から飛び降りたら良いんだけど、私、高所恐怖症だから無理なのよね」

ぼくも高い所は得意ではなかった。

「電車に飛び込むのは、他のより迷惑かけそうじゃない?」

ぼくは頷いた。

「練炭は、かなり恐怖を味わうって噂がある。体がうごかないのに、すごく苦しいとか何とか」

それは最悪だ。思っていたより選択肢は少ない。

「今までのでどれがいい?」

「ほかには、ないんですか?」

「あるにはあるけど、どれを選んだって苦しいし痛いんだから、同じだと思うよ」

楽に死ぬ方法はないらしい。

「薬はあるんですか?」

ミサキさんは頷いた。

「一応は、ロープもナイフも用意してある」

スーツケースの中にあるのだろう。どれも痛くて苦しいのなら、重視するべきことは決まっている。

「死ねる確率が高いもので」

「私が試したことはダメってことね」

ミサキさんが「手ごわいわね」と言って、ため息をついた。

「焦ることはないわ。まだ時間はあるもの」

ミサキさんは「決める前に、別のことをしてみよう」と言って立ち上がった。

それから、窓に近いほうのベッドの端に移動し、腰かけた。

隣に来るようにとぼくを呼んだ。仕方なく従う。少し距離をおいて座る。ミサキさんが、すぐ近くに座りなおした。

「あのさあ、そら君」

すぐに返事をしたのに、ミサキさんはなかなか続きを言わない。やっと口を開くと「エッチなことしたことある?」と、訊いてきた。狼狽えているとミサキさんが「あるわけないよね」と、言った。経験済みという噂の同級生も数人いる。でもぼくには縁のないことだった。

「して、みたい?」

さらに動揺してしまい、顔が熱くなった。興味は当然ある。だけど、恥ずかしくてしてみたいとは言いだせない。鼓動は早くなり、股間のあたりは変な熱を帯びていた。

ミサキさんがぼくの腕に触れてきた。思わず、息をのんだ。

「男の人の方は、すごく気持ち良いらしいよ」

不思議な感覚だった。血液が体を駆け巡っているのがわかる。感覚は鋭くなっているのに、頭が上手く働かなくなっていた。隣にいるはずのミサキさんの声が遠くに響いている。そのかわりに、自分の呼吸音がやけにはっきりと聞こえていた。

「そら君」

勝手に体が動いた。次の瞬間にはミサキさんに覆いかぶさっていた。ミサキさんの甘い匂いが鼻腔を満たしていた。手でふれているわけではないのに、ミサキさんの体が柔らかいのがわかる。ぼくは、硬く張りつめていた。

何をどうすればいいのかわからない。腕の中でミサキさんが震えている。その震えは段々と激しくなってきた。

「そら君、ごめんなさい」

声も震えている。

ミサキさんが、尋常じゃなく体を震わせている。呼吸も激しかった。ぼくは怖くなって体を離した。

ミサキさんは、とぎれとぎれに「もう何年も経っているから平気だと思ってたの」と言った。それからベッドに仰向けになったまましばらく泣いていた。僕はミサキさんの脇に座って、ただ様子を見ていた。

ミサキさんも辛い何かを抱えている。わかりきっていることなのに、ぼくは、相手の事情はどうでもよいことだと気にも留めずにいた。

しばらくして少し落ち着いたのか、ミサキさんは顔を隠していた手をどけて、ぼくにもう一度謝ってきた。怖がらせたのはぼくのほうだったから、おかしな気がした。

「少しだけ、私の話を聞いてね」と前置きしたあと、ゆっくりと話し始めた。

「私ね、そら君くらいの歳の頃、お母さんの恋人から毎日のように無理やりされていた時期があって、それで、腕とか傷だらけなの」

ぼくは、ただ息をひそめて聞いていた。

「切ったのがバレると、なに嫌がってんだと、余計に痛くされた。あの人は、そのうちお前も気持ちよくなるって言ってたけど、そんなことなくて、痛いだけだった」

ミサキさんの腕に残る沢山の白い線が脳裏に浮かんで、ぼくは拳を握りしめた。そんな酷い目に遭わされていたなら、ミサキさんが死にたいのもわかる。

「あの人、いつも本当に気持ちよさそうにしてたから、そら君もすればよくなるんじゃないかと」

過去の話を聞かされて、さすがに、続きをする気にならない。

「他に、もう、思いつかなかったの」

ミサキさんはまた泣き始めた。

「そら君を、前向きにさせる方法が」

ぼくは一瞬聞き間違えたのかと思った。

「本当にごめんなさい。私は一緒に死んであげられないの」

ぼくは思考の整理がつかず、一方的に言い訳を続けるミサキさんの言葉を聞き流し続けた。手首を深く切った時に入院した病院で出会った看護師に救われたことや、母親が恋人と別れて男と離れられたこと。今は、大学に進学して、夢のために勉強していることを。

あと少し我慢すれば、環境が変わると言いたいのだろう。結局、母親と同じだ。

「ミサキさんの話はわかりました」

ぼくは立ち上がった。

「ここにいても意味がないから、とりあえず帰ります」

ぼくは出口の方へ歩き始めた。ミサキさんが泣きながら追いかけてきた。背中から抱きつかれた。

「そら君、本気だってわかってるから。このままじゃ、死んじゃうって思ったから声をかけたの」

ぼくはミサキさんを振りほどこうとした。必死にしがみついてくる。

「お願い。お願いだから、はやまらないで。何があったのか知らないけど、なんとかできる道が絶対あるから、ねえ、そら君」

ミサキさんが必死になって、ぼくを思いとどまらせようとする理由がわからなかった。

「関係ないのに」

「私を救ってくれた人と約束をしたの」

ミサキさんは泣きじゃくっている。ぼくは仕方なくその場にとどまった。

「乗り越えて大人になれたら、その時は、苦しんでる誰かに教えてあげてって」

何も知らないくせに何を教えてくれると言うんだ。

「ツイッターをみてて、そら君が本当に消えてしまうって思ったから」

ぼくは、唇を嚙み締めた。

ミサキさんが、ぼくにしがみついている腕に力をこめた。

「生きたいって思っていいんだよ」

ぼくは、歯をくいしばって涙をこらえていた。

生きたい?

ぼくは、死にたいからここに来た。ミサキさんが一緒に死んでくれると言ったからここに来たのだ。

死にたいはずなのに、ミサキさんの言葉が頭の中をぐるぐると回る。

「生きたいって思っていいんだよ」

ミサキさんはもう一度そう言った。

堪えきれずに声が漏れた。

気づかないふりをしていた。

「ぼくだって、生きたいよ」

本当は、生きたいんだ。

ぼくはその場に座り込んだ。ミサキさんが背中から包み込んでくれた。それから、ありえないくらい、泣いた。

しばらく泣き続けて、二人とも疲れ切って、それぞれのベッドで眠りについた。

翌朝、十時にはホテルをチェックアウトをした。

ホテルの前で、ミサキさんと少し話した。

「無断外泊をしたんだし、絶対、ご両親が心配していろいろ聞いてくるから、そら君の抱えていることを、根本からちゃんと打ち明けるんだよ」

親に話したからといって好転するとも思えないが、ぼくは、素直に頷いた。

「それから、私のことは内緒にしてね。未成年者略取だっけ? それになるかもしれないし」

ぼくとしても、ミサキさんが罪に問われるのは、困る。

一緒に改札を通って、そこでぼくたちは別れた。

ぼくは上りのホーム、ミサキさんは下りのホームへ。

なんとなく感じる。ミサキさんとはもう二度と会えない。

ぼくとミサキさんは、とくに約束を交わさなかった。それでも、いつかぼくが大人になれたら、ミサキさんがぼくにしてくれたように、苦しむ誰かに伝えたい。

生きたいと思っても、いいのだと。

ぼくは電車に揺られながら、ほんの少しだけ、そんな未来がいつか訪れるような気がしていた。

嬉しいです♪