”清和源氏”を知る 1

清和源氏政権はなぜ誕生したか

日本において、鎌倉幕府の成立から徳川幕府の大政奉還まで七百年余り武家政権が続きます。

平安末期の動乱期や、戦国乱世から天下統一までの短い間、平氏政権の活躍期はありました。しかし、世代を越えて武家政権を持続させ得たのは、鎌倉時代も室町時代も、江戸時代に至っても、清和源氏の政権でした。

平氏や他の源氏諸流では、どうしてダメだったのでしょうか?

天皇制を維持したまま、源氏政権が存続したということは、”日本”という国が形作られた時代の考え方が、その後の政権交代にも大きく影響を与えているということは、想像に難くありません。

清和源氏が政権を取る一方、清和天皇の系譜は、大鏡などの史書では、天皇の系譜の中で正統ではないとの見なされていたようです。それはなぜなのでしょうか。

清和源氏の政権がはじまった鎌倉時代、聖徳太子信仰が盛んになります。何故なのでしょう。

『伊勢物語』が支配層の中で、何故、政道読みの系譜に位置づけられていたのか。

そもそも「昔男ありけり・・」という物語が、『伊勢物語』と呼ばれたのは何故か。

本当はそこから掘り起こさなければ、清和源氏を解明することにはならないのですが・・

今回はそうした問題もあるということだけ、頭の片隅にとどめておいて頂くとし、一気に鎌倉幕府を開いた源頼朝の実像に迫りたいと思います。

古典解読への第一歩

そこでまず、古典の解読の方法をご教示いただいた、恩師ならぬ恩書を紹介しなければならないと思います。

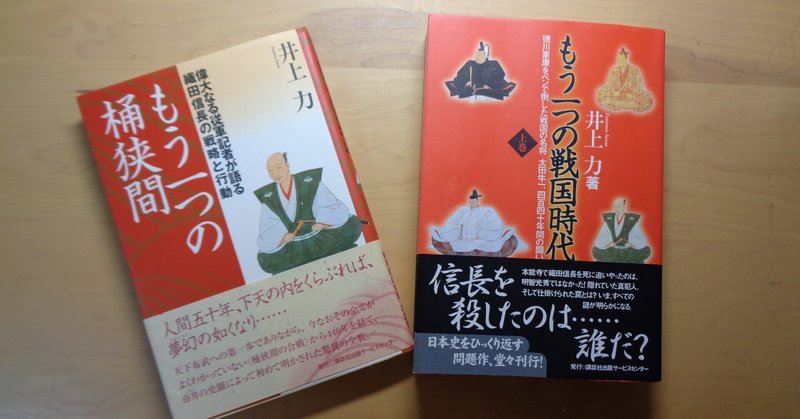

それは、市井の史家、井上力氏のご著書です。

最初に氏の著書に出逢ったのは、本能寺の変の真相や、織田信長、その妻の帰蝶に関して、調べ、彷徨っている時でした。そんな時書店で出逢ったのが、『もう一つの桶狭間』(2000年、講談社出版サービスセンター)です。

桶狭間の合戦に関して、私としては今では、近代にも大きな評価を得ている奇襲戦の立役者が信長であったとは思っていません。

信長の戦略として扱っていた氏の読み方より、もう一歩踏み込んだ視点を今後提示する必要があると思っています。

ただ、今でこそ太田牛一の『信長公記』は二次的史料として扱われますが、記述年代に誤りがあるとして、史料としてさえ否定された時期もあったなかで、この書の一言一句をないがしろにせず、著者の意図を読みとろうとする真摯な姿勢には、見習うべきものがあると、私は思ってします。

さらに、史書としては見向きもされない小瀬甫庵の『信長記』の意図するところを丁寧に解読していこうとする姿勢が、歴史に学ぶ上ではとても大切な態度のように思われます。

今だからこそ、私もこう思えるのですが、最初読んだ時は、そこまでの歴史の読み方が出来るベースはありませんでした。

ただ、氏が最後の方で「著者は桶狭間の合戦の年を天文二十一(1552)年としています<公記>。(中略)、天文二十一年というのは父信秀の葬儀を行った年です(<夜話>によると死後三年後)。この年に桶狭間の合戦が始まったといいたかったのでしょう」(P197)という箇所には、妙に納得させられるものがありました。

『武功夜話』も、学問の世界では史料として扱い難いという傾向は今でも強いのですが、私は今でも、氏のこの解釈は正しいのではないかと思っています。その理由は、後々、本能寺の変の真相を書くときに説明しようと思います。

清和源氏を知る上で、もう一つ氏の読解の方法で重要な視点があります。それは、『もう一つの戦国時代 上』(2000年 講談社出版サービスセンター)で示されます。「則天武后の登場」という項です。甫庵『信長記』の富士を通過する際のエピソードの記述に関して、氏は「信長」の名が使われているものの、「信長」自身の行動ではなく、そこに”女性の信長”の行動が記述されていることを読み解いていくのです。

また、『信長公記』の中で、永禄12年10月から、女性が「信長公」となって政務を見ていると指摘されています。氏が「則天武后」の名を出したのは、表だっては出て来ないが、御簾政治があったといいたかったのでしょう。

そして、次の著書『もう一つの鎌倉時代』(2002年講談社出版サービスセンター)で、氏は、源頼朝や源義経が女性であると『吾妻鏡』から読み解いていきます。

ここで氏には、”清和源氏の謎”ばかりでなく、日本列島の社会構造を読み解く、大きな示唆を与えて頂きました。

その説明は、次回となります。

2023.4.14

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?