半混浴・半露天風呂を作った理由

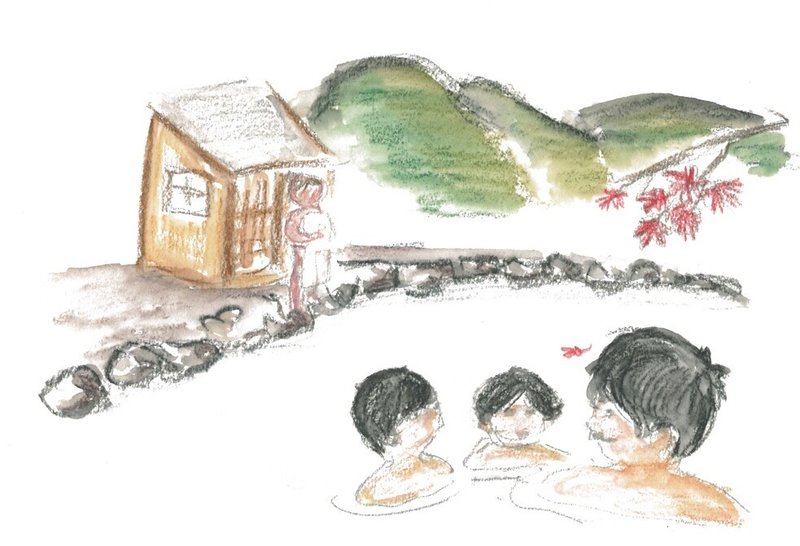

御所坊の温泉は有馬の温泉の濁り湯を活かした構造になっている。個人客に特化する為と、その当時でも人気のあった家族風呂をベースに、大家族風呂といえる浴場をつくりました。昔の写真と漫画でプロセスを紹介します。

大阪万博 高度成長期

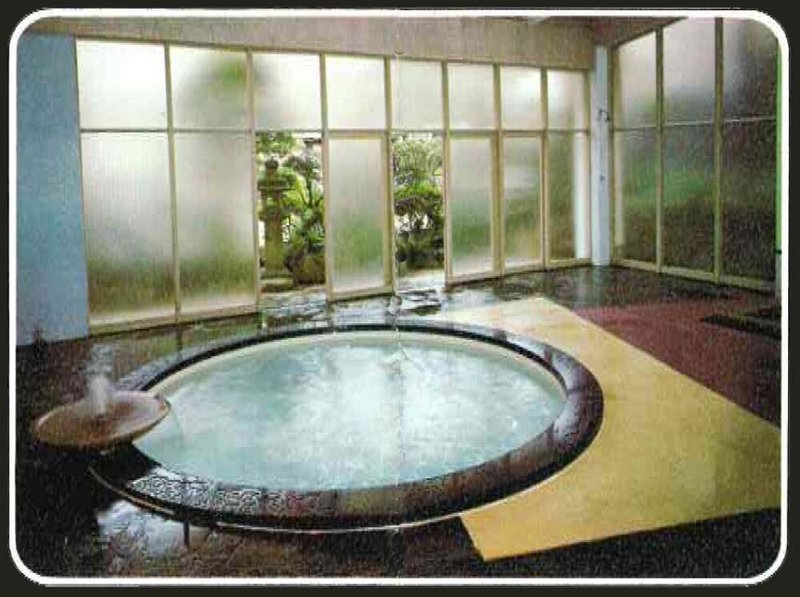

1970年頃の御所坊の男性用浴場。

右手にわずかに見えるのが温泉のスペース。高度成長下、団体客が多い時代は大きな宴会場と短時間に大人数が入れる大きな浴場が必須だった。

団体旅行と言えば、あちこちバスで巡り、夕方バスで着くと宴会の時間までに短時間で効率よく温泉に入る必要があるからだ。

だから空いている土地に大きな宿をつくるのが当たり前の時代だった。温泉の事はあまり考えていなかった。

バブル期前、1975年頃

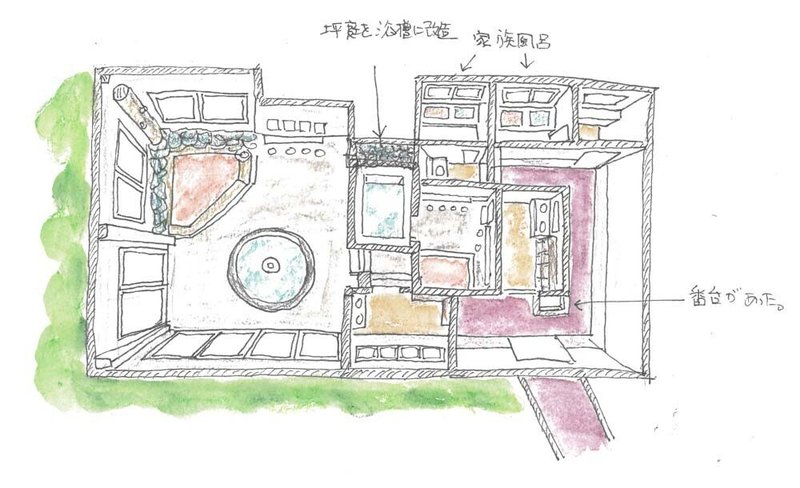

御所坊の浴場エリアの全体図。

・大浴場は温泉部分を少し大きくして、白湯の部分は御所車をイメージして中央から湯が出る様にしていた。

・増えてきた女性客の為に、坪庭の部分を白湯の浴槽にして、温泉部分を拡大し、女性風呂の面積を拡大していた。

・奥に小さな家族風呂があり、人気があった。

大家族風呂へ

御所坊は特殊建造物なので、この浴場エリアの拡大は出来ない。この大きさしかできないのだ。お客様方は「もう少し脱衣場が広ければ良い」とか、いろいろ言われるが、あっちを大きくすれば、こっちが小さくなる。それも柱の位置などもあるからそう簡単ではない。

妹が結婚する事になった。1985年頃かな? そこで家族で最後の旅行という事で湯村温泉の井筒屋さんに行った。ここは最初は混浴だったのだろう。その痕跡が残っていて、塀を境に女性風呂の会話が聞こえる。子供たちは「ママ!」とか「ばあば~!」と言って、最後には「向こうに行きたい!」という。

風呂から上がって、部屋には料理が並べられている。早く一杯やりたいなあと思っても女性陣はなかなか出てこない。せっかくの記念日だから待つことにした。旅館でこんな経験をした方は多いと思う。

貴方は もう忘れたかしら

赤いてぬぐい マフラーにして

二人で行った 横丁の風呂場

一緒に出ようねって 言ったのに

いつも私が 待たされた~♪

そんな事はない、男の方が先に出るものなのだ!

艶笑小話にもある。主人を無くした奥さんが・・・「あの人いつも、私より先行って・・・」という落ちがある。

だから銭湯の様に隣の異性の浴場の雰囲気が伝われば「もう上がるよ!」と声をかけられるのになあと思った。

混浴風呂は出来ないか!?

ある時、白馬に行く事になった。車を買ったからだと思うけどドライブを兼ねて出かける事にした。すると親父が「わしも行く!」と言って我々夫婦と二人の子供と親父と出かける事にした。

白馬でオートマタ作家で今は亡き西田明夫さんが営んでいるペンションに泊まった。翌日、野麦峠を越えて高山に行こうという事になり、途中にある白骨温泉で温泉に入った。

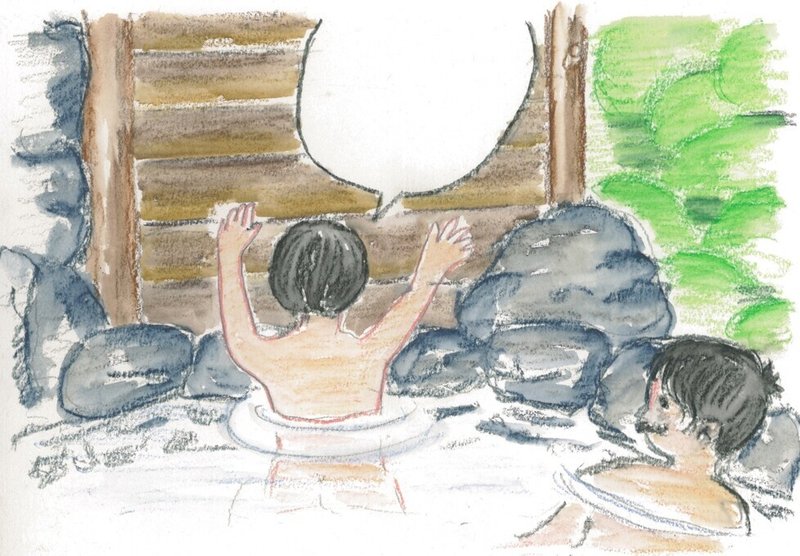

牛乳の様に白濁した湯で、露天風呂部分は混浴になっている。露天風呂の上の紅葉が印象的だった。

でもかみさんが女性浴場から露天風呂に入るのには身体をさらさなければならない。家族と言っても親父と一緒はぐわいが悪い。もしこれを解消できれば、濁り湯だったら混浴風呂は可能だろうなあと考えた。

新しい御所坊の浴槽、大家族風呂構想が浮かんだ瞬間だった。

※御所坊がつくった構造は、秋田の乳頭温泉の鶴の湯さんの混浴風呂や、アイデアを思い付いた白骨温泉の泡の湯さんも採用している。

女性が安心して入れる混浴風呂は出来ないか!?

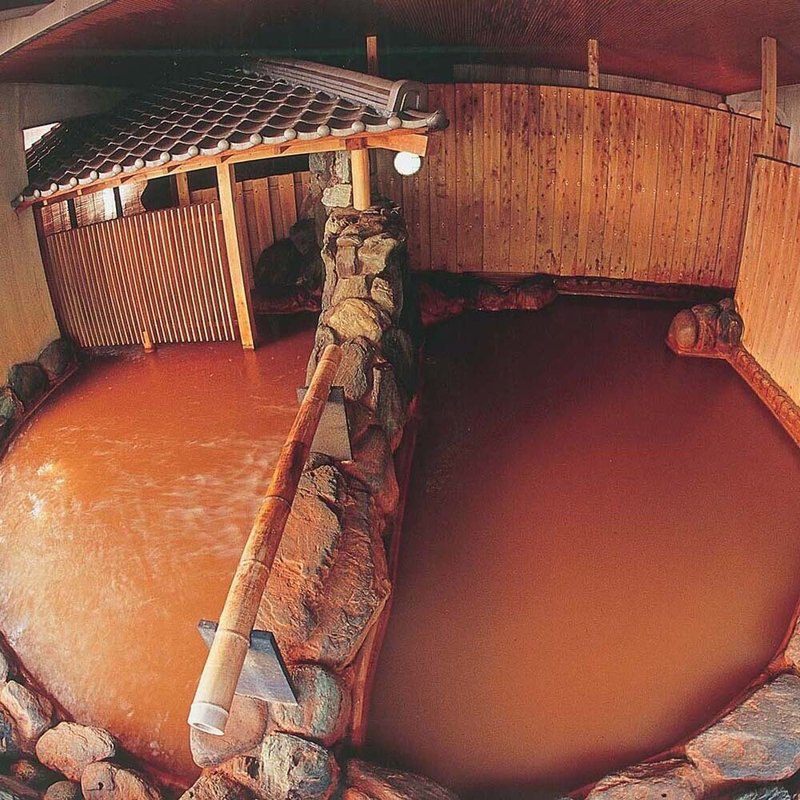

有馬の温泉は赤茶色をしている。身体のラインは見えない。男女それぞれの浴場から直接温泉に入り、混浴スペースに到着できれば混浴風呂を楽しめるのではないかと考えた。

そこで色々な女性にヒアリングをした。今でいうセクハラではないよ!

その結果、女性はいくら見えなくても裸で知らない男性の傍にいるのはダメようだ。“一糸まとわぬ”という言葉があるが、糸はともかく薄い布切れ。つまり水着だとボディラインが見えても良いという事になる。

その当時、温泉業界では“湯あみ着”なるものが誕生しはじめた。でもそれではない!

どうすれば良いか? つまり仕切りを作るしかない。

女性が安心できる距離。男性にとって近くて遠い距離は?

おねえちゃんがいる飲み屋にあまり行かないし、行ってもおねえちゃんを触るような事をしない。男性の傍で触れる可能性のある接客をする女性は、カウンターを挟んで対面接客するより勇気がいる。みたいな事を設計士が言った。

スナックを設計する場合、カウンターを設けるが、そのカウンターの幅の一番狭い距離が60cmだと言った。つまり60cmの幅が有れば女性は安心できるし、男性にとって60cmの幅のカウンターを乗り越えるのには大変な事という事になる。

という事で、御所坊の浴場の男女の敷居の幅は60cmと決まった。

決められた空間を120%に拡大する方法。

御所坊の建物は特殊建造物故、増築できない事を冒頭で話をしました。現在あるスペースをいかに多く見せるか!?

電車に慌てて乗り込むと嫌な思いをする事がある。

階段を駆け下りて乗り込むと、だいたい女性専用車。一斉に視線が降り注がれる。女性専用車をつくることには文句は言わないが、電車に駆け込む人の事も考えて、その場所は男女どちらも乗れる車両にして欲しい!

国土交通大臣に言ったらできるかな?(笑)

電車の定員が100人だとする。男性ばかり100人乗ると、詰め込まれているように思うそうだ。同様に女性ばかり100人乗り込んでも、やはりいっぱいだと感じるそうだ。

でも男性60人、女性60人だと合計120人だが、いっぱいだと言わないという。

何が言いたいかというと混浴風につくることで景色などは広がるので、限られたスペースを120%に出来るという事になる。

見えてはいけないモノを見えないようにする。

お風呂はプールの様に水深はない。仮につくったとしても有馬の湯は濁っているので特に子供には危険だと思う。

そうすると女性に男性の凸が見えるのも良くない。男性は見たいかもしれないが女性の胸も見えない様にしなければいけない。でも水深は風呂の基準の60cmぐらいにしなければいけない。

円形の浴槽が出来上がって、そこにビール箱を持ち込んで男女の仕切りを決める事にした。

どうやったかというと、女性が入浴している所の同じ視点で、男性が入っているとしたら、その位置まで石を積んだら凸が見えないか!を箱を積み高さを決めて行った。女性の場合も同様。

でも見せる気だと立ち上がれば良い。露出狂の人までは考慮に入れなかった。

この様に細心の注意を図りながら仕切りの高さや角度、色々なモノを決めて行った。そしてほぼ出来上がった時に問題が起こった!

親父が激高した!

浴場の工事は夏休み後、9月の1ヶ月間を利用して行った。いよいよ出来上がるという時に親父が旅行から帰って来た。そして浴場を見るなり怒り出した。「こんな風呂はアカン!」

どなり合う様子を見ていた植木屋が「今日一日で決めて下さい。仕切りを上まで積むんだったら明日一日でやりますから」と言ってくれたが、親父の出掛先に行き、もし問題が起こるなら、経営のセンスがないという事で、もう関わらないから1ヶ月、アンケートを取りながらやらして欲しい。と言って了承を取った。

あかんかったら最終的には湯あみ着を導入するかと考えていたが、ともかく現在もその時つくった浴場を使っています。

浴場の名称は綿貫先生に“金郷泉”という名前を付けてもらった。金泉の里の泉だが金郷は(こんごう)つまり男女混合も兼ねている。

さいごに

金郷泉をつくって35年。その間に色々な浴場を作って来たが、露天風呂は作った事がない。現在初めての露天風呂。そして混浴。ただし水着か湯あみ着着用で浴場で酒を飲める風呂をつくりたいと考えている。

上記に、その風呂のアイデアを記載しています。

よろしければサポートをお願いいたします。