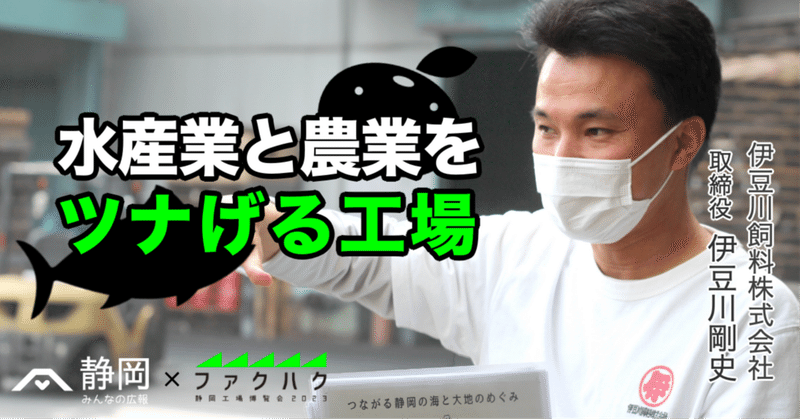

オープンファクトリーで生まれたご近所さんとの交流 | 伊豆川飼料株式会社 伊豆川剛史さんインタビュー

静岡の誇れるものづくりを、もっと発信していこう!

地元の人々にものづくりの魅力を、もっと知ってもらおう!

工場を一般開放し、見学や体験をおこなうオープンファクトリーイベント「ファクハク」は、そんな熱い想いのもとに開催されました。

今回は、そのプレイベントに参加した工場の一つ、伊豆川飼料株式会社のご厚意で工場内を見学させていただきました。

同社は飼料・肥料をつくる会社でありながら、昨今ではオリジナル缶詰の販売にも力を入れています。

今回、静岡みんなの広報は取締役の伊豆川剛史さんに、イベントの反響や「なぜ缶詰の販売を始めたのか?」などを伺いました。

まるでドラマのような出来事が!

「うちの工場を見たい人がいるのかな?」って、最初は思っていました。機械の音はうるさいし、埃もひどいし。それに、ニオイも……。

取引先の人や農家さんが見に来ることはありましたが、あくまでも仕事の関係者だけ。だから、一般の方々に工場をお見せするのはこれが初めてでした。

ところが蓋を開ければ、びっくりするくらい人が来てくれました。参加者の方々も楽しんでくれたようで、ほっとしましたね。

ファクハクであった感動話を一つさせてください。

イベント当日に、電話での問い合わせがあったんです。近所に住んでいる方で、「小学生の子どもと一緒で大丈夫ですか?」と。ちょうど学校が春休みの期間だったので、社会勉強のために見学させたいとのことでした。

ご近所さんなのでうちの工場の存在自体は知っていたらしいのですが、中で何をつくっているかは知らなかったそうです。

でも、参加したら楽しくて勉強になったと喜んでいました。その子はなんと、翌日もワークショップも体験しに来てくれました。

「ご近所さんと交流が生まれる」と噂には聞いていましたが、まさか現実になるとは……。こんなこと、ドラマの中だけだと思っていました(笑)

“納得してくれたこと”が嬉しかった

ワークショップでは肥料づくりを体験してもらいました。工場内でおこなわれている原料の混ぜ合わせを手でやってもらうんです。

「つぼみの数が増えた」とか「切花にしたときの持ちがよくなった」と、取引先のお客さまからお墨付きをいただいた肥料をベースに、材料を一個一個説明してから混ぜてもらっています。

自宅で菜園をされている方には、とくに好評でしたね。

こちらがワークショップにつかった材料になります。ちょっと、においをかいでみてください。鰹節のふりかけみたいなにおいでしょ。缶詰工場のような、魚を加工する業者さんから出た混じり気のない魚の残渣(ざんさ)です。

ワークショップを受けた方が「最初は臭く感じたけど、材料を知るといい匂いに感じます」ともおっしゃってくださいました。知らないからこそ、マイナスな印象を受けることもありますよね。

ニオイの件もそうですが、みなさんが納得してくださったのが嬉しかったです。納得というのは、つまり、私たちの仕事がどのような意味を持っているかを理解してくれたということ。

どんな仕事をしているのか、原料は何なのか、どうしてこの場所に工場があるのか——そういった工場の存在理由を少しずつ見える化することで、ものづくりへ関心を持ってくれる人を増やしていければと思います。

何十年も前からSDGs

工場を案内する前に、私たちのことについて少しお話しさせてください。

うちの工場でつくっているものは主に二つあります。

家畜や養殖魚用の餌となる「飼料」と、農家さんで作物の育成に使われる「肥料」です。飼料や肥料の元になるのは、ほとんどが魚の残渣。缶詰や刺身の加工工場などから出た魚の頭や尻尾、大きな骨など、食べられない部分を有効利用しています。

このスタイルは創業からずっと続いています。

ここでつくられた肥料は農家さんの手に渡り、お茶やみかん、お米といった数多くの作物の栽培に使われます——と、ここで終わりではないんです!

肥料に含まれる栄養は雨が降ると川に流れ、最終的に海に注ぎます。海ではプランクトンがそれを栄養にし、育ったプランクトンを魚が食べて、その魚を人間が食べて……というように、循環が起きているんです。

食品工場で出る廃棄物は、ほとんどが有効利用されて肥料の原料になっています。

つまり、言ってしまえば、私たちのような飼料や肥料をつくる会社は、世界でSDGsが叫ばれるようになるずっと前から、持続可能な循環の中で事業をおこなってきたと言えます。特別新しいことをしているわけではないのですが、そうやって注目を浴びるようになったのは喜ばしいことです。

それでは、工場の中へ移動しましょうか!

飼料工場へ

こちらは飼料の原料を加工する工場です。製品になる一歩手前までの加工をうちの工場でやっています。

先ほども説明しましたように、ここで扱っているのは魚です。

材料は全国各地から運ばれてきます。静岡だとマグロとカツオが多いんですけど、北海道だとサーモンとか、今の時期だとスケソウダラとかですね。

やることは非常にシンプルで、乾燥した残渣を、粉砕して、混ぜて、魚粉と呼ばれる粉にします。粉砕する段階でゴミを取り除くのも大切です。

これは漁に使われた釣り針で、こっちはマグロの尻尾を縛っていたロープかな。

こういったものを篩(ふるい)や磁石を使って丁寧に取り除いて、最終的には純粋な魚の粉だけの状態にします。それを大きな袋に詰め、ダンプカーに積んで、続く加工工場のほうへ送り出します。

肥料工場へ

こちらは肥料の倉庫。出荷を控えた肥料を置いておく場所です。

今はもう春の出荷シーズンが終わりなので空っぽに近いですね。ピーク時はパンパンで通路にはみ出す勢いで、出荷と製造のパズル状態が続きます。ある意味、職人技(笑)

ここでちょっと豆知識です。

肥料の袋に数字が書かれているのがわかりますか?

数字は植物が育つために必要な3つの栄養——窒素・リン酸・カリがどのくらい含まれているかを示しています。

窒素が葉っぱ、リン酸が花や実、カリが根っこを育てます。つまり、リン酸が多いということは果物とかトマトとか、そういった野菜に使われるということです。逆にチンゲンサイやほうれん草といった葉物野菜には、窒素の多い肥料が使われるということになります。

「じゃあ、全部の栄養をたくさん入れればいいじゃん」と思われる方もいるかもしれませんが、そうもいきません。

葉っぱが育ちすぎると植物が倒れてしまったり、余分に成長した箇所に栄養が取られてしまうなんてことも起きてしまうんですね。

また、植物が吸収できる栄養には限度があります。あまり余分な栄養を与えすぎると、雨によって海に流れ、赤潮のような環境問題を引き起こす恐れもあります。

だから、作物や土壌によって必要になるものが全然違いますし、同じ農家さんでも、時期によって土壌の成分が違ってくるので細かく調整しておつくりしています。だから、オーダーメイドになってくるんです。

組み合わせは本当に無限。これは大きな工場だとできない仕事ですね。

オリジナル缶詰、はじめました

飼料と肥料に加え、最近ではオリジナルブランドの缶詰「とろつな・しろつな」の販売を始めました。

「なぜ飼料・肥料をつくっている会社が缶詰を?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。自分たちでも、とても挑戦的な取り組みだと考えています。

今までうちの会社の取引先は加工業者や農家さんに限られていました。近所のお店で扱っている商品はないので、一般の方々に自社の宣伝をしてこなかったし、その必要性を感じていませんでした。

ところが、そうも言っていられなくなってきました。

私はこの仕事に就いて13年目になりますが、今まで当たり前にやってきたことが当たり前ではなくなってきているんです。

とくに危機感を抱いたのは、飼料や肥料の材料となる魚の残渣の減少です。

先ほども説明したように、うちは水産加工工場から出た魚の食べられない部分を使って飼料・肥料をつくっているので、魚の缶詰の生産量が減れば材料が入ってこなくなりますし、お茶や野菜がつくられなくなれば肥料の販売ができなくなってしまいます。

その大切な魚や作物の消費量が、ここ数年で一気に少なくなりました。静岡にいたっては、水産加工工場の数が最盛期の半分以下まで落ち込んでいます。原料の残渣も、それは減りますよね。

食文化の変化や海外からの輸入に頼ることが増えたのも原因ですが、うちとしては、日本の水産加工業と農業の両方が元気でいてくれないと困るわけです。

これは伊豆川飼料だけが頑張っても解決できない問題といえますし、もっと視野を広げれば、食に関わるすべての人たちにピンチを伝えていかなければいけないと考えるようになりました。

そこで、「まずは自分たちにできることから!」 と、動き出した結果がオリジナルブランドの缶詰「とろつな・しろつな」でした。

▼「とろつな・しろつな」開発・販売までの裏話はこちら▼

缶詰のプロジェクトと同じくらいのタイミングで、山崎製作所の山崎社長との出会いがありました。その山崎社長からのお誘いで、今回のオープンファクトリーイベント「ファクハク」へ参加しました。

▼山崎製作所 山崎社長の記事はこちら▼

正直、“オープンファクトリー”という言葉はその時初めて耳にしました。でも、聞けば、静岡の産業を盛り上げることが目的だというじゃないですか。

オリジナル缶詰に込めた想いと重なる部分も多く、二つ返事で参加を決めた次第です。

ファクハクへの期待

ファクハクの効果が目に見える形で表れてくるにはまだ時間がかかると思います。ただ、これから何かが始まっていくようなワクワクは感じずにはいられませんね。

私がファクハクに期待している効果は二つあります。

まず、製造業の担い手の増加。

少子高齢化の進む日本で採用に苦労しているのはどこの企業も同じだと思うのですが、私たちのような中小の製造業はとくに困っています。

ファクハクを通して工場の仕事を知ってもらい、ものづくりを志してくれる人たちが増えることを願っています。

もう一つは、すでに製造業で働いている人々のプライドの醸成です。

取引先が企業ばかりの私たちの仕事は、他人から評価されることがとにかく少ない。それに慣れてしまうと、「自分たちは何のために仕事をしているんだっけ?」というのを忘れてしまいがちです。

でも、「仕事人としての意識」というのでしょうか、外からどのように見られていて、どんなプライドを持っているかは、やはり仕事を続けていく上で大切だと思います。

工場見学での作業内容説明が、仕事に対する価値の再発見を促すことを期待しています。

企業を知るきっかけをつくる

近所にある工場や会社のこと、私たちはほとんど知らないですよね。

看板に社名だけ書いてあっても、何をつくっている会社かなんてわからない。お弁当やプラモデルのように、一般の方々の目に留まる商品をつくっているならまだ知られる機会もありますが、取引先が企業だけとなれば、会社の名前を知ってもらう機会はほとんどありません。

電話で問い合わせてくださった近所の方も、やはりうちが何をやっている会社かは知らなかったようです。たまたまSNSで見つけてくださったそうですが、発信をしていない企業の情報は届きづらいですよね。

中でどんなにおもしろい事業をやっていても、それを届ける手段が少なければ興味を持ってくれる人は増えないわけです。

情報発信の強化はすべての企業に共通する課題であり、ファクハクの課題でもあります。もっと積極的に発信をして、いろんな人々や産業を巻き込んで、静岡全体で盛り上がっていきたいですね。

現在、一つの仕掛けとしてある学校とのコラボ計画も進行しています。正式に決まりましたらファクハク公式noteのほうでも発表しますね。

今後はさまざまな角度から仕掛けていきますので、楽しみにしていただければ幸いです。

▼ファクハク公式noteはこちら▼

一緒に静岡を盛り上げましょう! サポートしてくださったら嬉しいです!