「インプット大全」読書レポート

こんにちは。コロナウイルスの蔓延により不安な状況が続きますが、みなさまいかがお過ごしですか?

私は先日、家にいる時間をより有意義にするため「学び効率が最大化するインプット大全」という本を読みました。

80もの有益な情報が紹介されていて、とてもおススメです。

中でも個人的に最も刺さった内容を3点にまとめてレポート&私の具体的な実践方法をご紹介します。

最後に読書するときのインプットテンプレート(自作)を載せますので、もし気に入ればご活用いただけたら嬉しいです!

「学び効率が最大化するインプット大全」

精神科医であり有名な作家でもある樺沢紫苑(かばさわしおん)先生の書かれた本で、2018年に発表された「アウトプット大全」がとても流行ったのでご存じの方も多いかもしれません。

このnoteでとりあげる「インプット大全」では、アウトプットの重要性を変わらず主張されているとともに、その前提となる「良質なインプットを効率よく得るための方法」を具体的に紹介されています。

読書の目的

この本を手に取ったのは、ある悩みがあったからでした。

それは「物事を整理してアウトプットするのにものすごく時間がかかる」ということ…

自分の知識・考え・思いを整理してまとめて表現する場としてnoteは最高ですが、いつも文章を書きあげるのにとても時間がかかってしまいます。

たくさんある原因のひとつとして「インプットがへたくそ」というのもあるんじゃないかと思っていました。

なぜか見たくないニュースを漫然と見てしまうし、「分かったつもり」で頭の中ぐちゃぐちゃとかよくあるし、そして圧倒的に時間に対してのインプット量が足りない!(気がする!)

頭の中をもっと整理しながらインプットすることができれば、もっと効率的にアウトプットできるんじゃないか、と考えました。

なので私の場合、「より短い時間で、より濃い情報を、頭の中を整理しながらインプットできるようになる」ことが「インプット大全」を読む目的でした。

本書には本当にたくさんのTIPSが紹介されていますが、その中で私が「より短い時間で、より濃い情報を、頭の中を整理しながらインプットできるようになる」ために最も効果的と感じたことを3つ紹介します。

1.自分に必要な情報だけを宅配便化

まずは自分に必要な情報を知り、それが自動的に自分のところに集まってくる仕組みづくり(本書では「宅配便化」と呼ばれています)が重要です。

そして不要な情報が目に触れないようにすることも重要です。

ここでは特に実践しやすいと感じた3つの方法を具体的に紹介したいと思います。

・自分が興味のあるテーマを3つ決める

興味のあるテーマとはつまり、情報が欲しいテーマです。

自分でテーマを決めてアンテナを立てておくことで、自然と欲しい情報に目が行くようになるそうです。

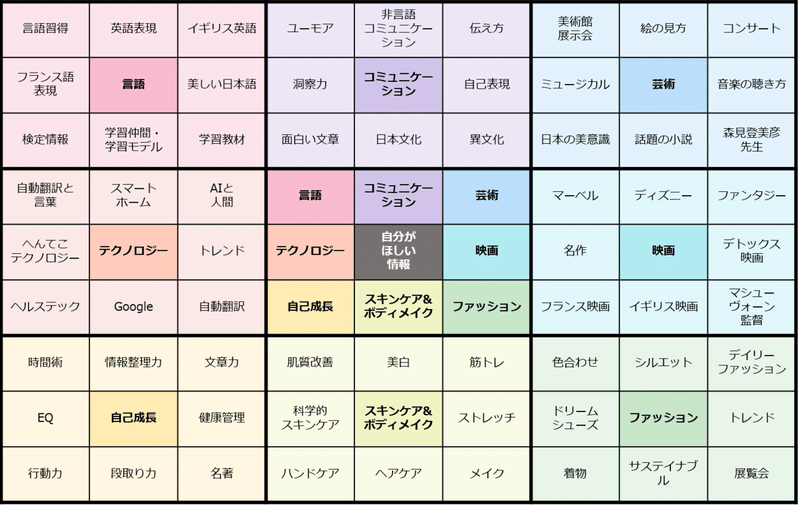

本書の「脳内図書館を作る」のセクションでは8つと書いてあるので、私はあまり絞らず以下の8つにしました。

・言語

・コミュニケーション

・芸術

・映画

・ファッション

・スキンケア&ボディメイク

・自己成長

・テクノロジー

粒度がバラバラですが、自分自身が納得できていれば問題ないかなと思います!

・タイムラインを一元化する

本書では、TwitterであれFacebookであれ、何かしらのタイムラインに自分に必要な情報がまとめて流れてくるようにするのがよいと紹介されています。

もちろんそうできるのが一番見やすくベストだと思いますが、試してみた結果個人的にはスマホの通知をタイムラインみたいにカスタマイズするほうが良いかなと感じました。

今のところ、私が一番見るSNSはTwitterです。が、ファッション系の情報は主にYouTubeやInstagramで発信されることが多いです。

逆もまたしかりで、どこかひとつにまとめようとしても「フォローしたい人がそのSNSをやっているとは限らない」のです…。

そこで私は、必要な情報を教えてくれる人が一番アクティブな発信媒体を選び、TwitterやYouTubeであれば通知のベルマークを、Instagramであればお知らせをオンにするという方法を取っています。

基本的にアプリの通知をオフにしておけば、必要な情報のみ通知に出るようになります。

私は今のところ、これで快適です!

・Googleアラートを活用する

興味のあるキーワードを設定しておけば、それが含まれる新着ウェブページの情報をまとめてお知らせしてくれるという機能です。

私はまだ使い始めたばかりですが、めっちゃ面白いです!

2.脳内情報図書館づくり

必要な情報をきれいに分類してインプットしておくと、いつでもその情報を引き出して使うことができるようになります。(本書では「脳内情報図書館」と紹介されています。)

情報をインプットするとき、それがどのテーマの情報なのかラベルを意識して記憶するというイメージです。

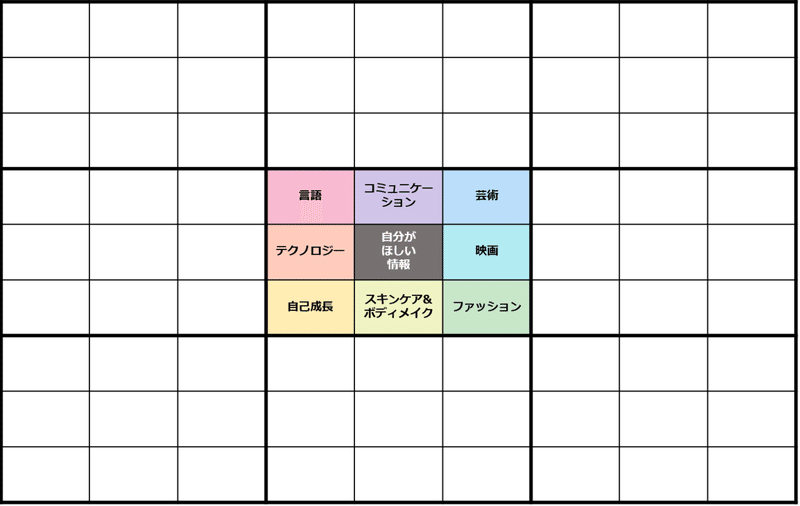

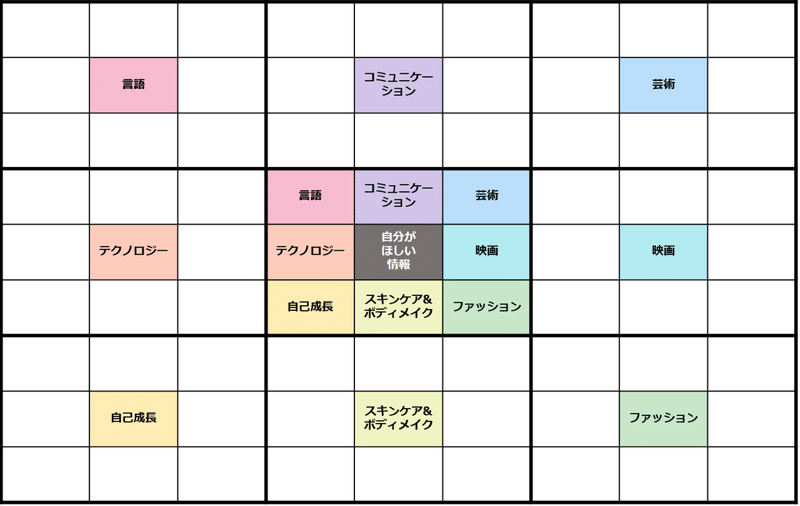

うまくラベルを付けるために「マンダラチャート」を使った方法が紹介されています。マンダラチャートとは3×3の9マスが9つ並んだ、全部で9×9=81マスからなるチャートのことです。

具体的な方法を私の例でご紹介したいと思います。

・中央の9マスに8つの大テーマを書く

・周囲の9マスの中央に大テーマを転記する

・周囲の9マスそれぞれに小テーマを書く

・できた表をいつでも見られるようにする

私はスマホのロック画面の壁紙にしました。

・「今インプットしている情報はどのラベル?」と常に意識する

これらを実践することで、きれいに整理された「脳内情報図書館」ができあがるのだそうです。

ここから個人の意見ですが、「必要な情報」は状況に応じて変わると思うので、このマンダラチャートは状況に応じていつでも書き換えていいのかなと思います!

3.記憶の強化

最後に、情報をインプットするとき記憶に残りやすくなるコツをご紹介します。

記憶は「維持リハーサル」あるいは「精緻化リハーサル」をすることで定着するそうです。

耳慣れない言葉ですが、ざっくり言えば

維持リハーサル=何度も繰り返して覚える

精緻化リハーサル=情報の付加、統合によって覚える

という違いがあります。

そして後者の精緻化リハーサルが「最強の記憶術」として紹介されています。

感覚的にも、何度もぶつぶつ繰り返して英単語の意味を覚えるより、ゴロ合わせなど何か工夫したほうが圧倒的に短時間で、しかも強烈に記憶できるという経験があります。

この「工夫」こそが精緻化リハーサルです。

本書では精緻化リハーサルの方法が全部で7つ紹介されていますが、ここでは個人的に最も納得感のあった3つをピックアップしてお伝えします。

・関連づけ

似たものや同じグループの情報と関連づけたり、それをさらに対照・比較することを関連づけと言います。

例えば、「起業家」を意味する「entrepreneur」という英単語があります。これはTOEIC860点以上相当の単語だそうですが、「enterprise(企業)」という高校レベルの単語ととても似ています。

インプットする情報(例:entrepreneur)を自分がすでに知っている情報(例:enterprise)と関連づけることで強烈に記憶することができます。

・ストーリー化

ゴロ合わせをしたり、情景を思い浮かべたり、ほかの人に説明できるようなストーリーにすることをストーリー化と言います。

恥ずかしい例ですが、私は高校の時「compel」という単語がなぜかどうしても覚えられませんでした。それまでは「ゴロで英単語を覚えるなんて邪道!」と思っていましたが、どうしても覚えられないので韻を踏んだゴロ合わせで覚えることにしました。

コンペル シイル(compel=強いる)

これがきっかけで韻を踏む楽しさを知りラップの世界に深く傾倒することに……はなりませんでしたが、あれだけ覚えられなかった単語を一瞬で覚えることができました。

・視覚化(二重符号化)

画像、写真、イラストを活用して記憶することを視覚化と言います。

文字だけよりも6倍も記憶に残るという研究結果もあるそうです。

例えば、「watch」「look at」「see」の違いはイラストで説明されることが多いですよね。少し調べただけでたくさんのイラストが出てきます。

自分で書く「いたずら書き」も効果があるそうです。

まとめ

ここまでお読みいただきありがとうございます。

このnoteでは「より短い時間で、より濃い情報を、頭の中を整理しながらインプットできるようになる」ことを目的に

「学び効率が最大化するインプット大全」の内容のレポート&私個人の意見や具体例をお伝えしました。

1.自分に必要な情報だけを宅配便化

自分が興味のあるテーマを決めて、その情報が自分に届くしくみづくりをする。(タイムラインの一元化、Googleアラートの活用など)

2.脳内情報図書館づくり

自分が興味のあるテーマをさらに詳細なテーマに分類し、どのテーマなのか?を常に意識してラベル付けしながらインプットする。

3.記憶の強化

覚えやすく忘れにくい方法で記憶する。(関連づけ、ストーリー化、視覚化など)

みなさまにとって何かヒントになる箇所があればうれしいです。

ほかにもみなさまが実践されているインプット術があれば、ぜひコメントで教えてください…!

おまけ(インプットを最大化するテンプレートたち)

読書するとき、セミナーやイベントに行くときに効率的にインプットできるように、本書で紹介されていたポイントをたっぷり盛り込んだメモテンプレートを作りました。

もし気に入ればお使いください。

ちなみに私はGoogle ドキュメントで使っています。

Stay Safe!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?