「教育分権とそのゆくえ」

この文の題名は当初、「教育の地方分権とそのゆくえ」とするつもりでしたが、単に「教育分権」としました。旧教育基本法第12条「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」、現行教育基本法16条「教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない」。これを端的に「教育分権」と表すことにしました。それにしても旧法の明快さと格調の高さは、その思想の素晴らしさだけでなく、美しささえ感じます。

さて、最近気になるのは、川崎市の教育行政が上意下達(トップダウン)一辺倒に陥っていることです。

もともと地方教育行政・教育委員会周りは独立性が教育基本法においても担保されていますが、今世紀に入る前後より予算編成権を強化した各地の市長部局が、知事選での教育関連公約の実現に絡め、様々な教育内容への介入をあちらこちらでやり出したのがきっかけでした。川崎市が進める市制100周年記念は、ドツボ状態に見えます。

現市長は、かつて全国学力学習状況調査の低い結果を引き合いに、数値アップを教育委員会に要請しました。残念なのは、本来、知事の恣意的権力行使から独立しているはずの教育委員会が「教育の論理」で反照することもせず、いや逆に教育長自ら嬉々として(実は危機として)同調し各学校に降ろした(トップダウンした)ことです。数値は見事にアップしましたが、失ったものは大きいかったと思います。

そのような前例を作ってしまったことがまさに危機なのです。

想像してみましょう。たとえば、次の市長が統一教会や日本会議のシンパだったら、前例を倣いしかるべき介入してくるのは目に見えます。

本来、100周年記念などの事業は、市民からのボトムアップで意思形成を醸成することで、住民自治のマインドを涵養する絶好のチャンスなわけです。市民派の市長なら是が非でもそうしたでしょう。

旧教育基本法の理念のもとで発足した公選制教育委員会制度を改めた、任命制教育委員会制度のもとでの、中央集権的な現行の学習指導要領体制が、一番上手く機能したのは1960年代から70年代にかけての高度成長期です。

日本型の家族(家庭)と雇用のモデルが画一的に広まった時代で、系統的な知識の注入と獲得した知識量による能力の振り分けという学力モデルは、その単一的・画一的な家族・雇用モデルと見事に合致したものでした。いい成績・いい高校・いい大学・いい就職という成功ルートが子どもの成長モデルであり、全国の教師はそれを所与のものとして、日々の授業に勤しみました。

臨教審後、そして平成最初の学習指導要領改訂以降、幾度となくこのモデルからの脱却を志向・提起しましたが、教育現場は未だに60年代70年代の「成功モデル」にしがみついているように見えます。その頃の家族・雇用モデルは、すでにないか少数派であるにもかかわらず、教員側の観念する成長モデルや学力モデル、理想とする授業モデルは一向に変わっていないのではないでしょうか。それは、教師自身がある種の成功ルートに乗ったモデルの典型を生きてきたからなのかもしれません。

平成始めに導入した生活科はまさに画期的でした。

それまでにはなかった新しい学力モデルを提示したのです。この生活科の学力モデルは、30年後の現・令和学習指導要領において、道徳・特活を含めたすべての教科に敷衍されることとなりました。

さらに21世紀初頭の学習指導要領で導入した総合的な学習の時間は、知識を自分たちで創造するという、全く新しい学力モデルを提示しました。旧学力が低調する小学校で、この総合的な学習を中心に置いて研究を進めると、3年後から旧学力もアップを始めるという狐につままれたようなことが軒並みに見られました。

令和学習指導要領は、もう一つ、「基礎的・汎用的資質」という知のあり方を提起しました。

旧学力モデルにおける知識・技能は、それぞれの教科の基礎をなす知識・技能であり、習得した教科の知識・技能は、その教科学習を(専門に)極める上で基礎となる知識・技能です。言い換えると、教科という枠に閉じられた知識・技能の体系です。

これに対して「基礎的・汎用的資質」は、あらゆる教科の、そして教科をも超えたあらゆる知を学ぶための基礎となる知識・技能(知)です。言い換えると、基礎的・汎用的資質は、教科学習の基礎となる知識・技能のさらなる基礎、基礎の基礎となる知識・技能なのです。だから「汎用的」という言葉を使用するわけです。

このように過去30年の間に4回にわたって改訂された学習指導要領は、ものすごく新しい提起・提案をしてきて現在に至っているのですが、教師は旧学力モデル・成長モデル・授業モデルに未だに縛られ、閉じ込められたままのよう見えます。これを唯一のモデルとして、そこから脱却できずに、もがき続けているのが現実ではないでしょうか。

以上述べてきたことを、本田由紀「「日本」ってどんな国 国際比較データで社会が見えてくる」筑摩プリマ―新書2021の図表を使って、確かめていきたいと思います。

家族モデルと雇用モデルは車の両輪ですが、左のグラフを見ると、この25年で男性の正規労働者が徐々に減り、女性の非正規労働者が急激に増えてきていることがわかります。ここでは示しませんが、「失われた30年」と言われるようにこの間賃金は上がらず、実質的な所得は下降し、一人あたりのGDPは先進諸国の唯一の例外としてマイナス成長を続けています。1960年代70年代の学力モデル・成長モデル・授業モデルの前提である家族・雇用モデルはすでに崩壊しているのです。

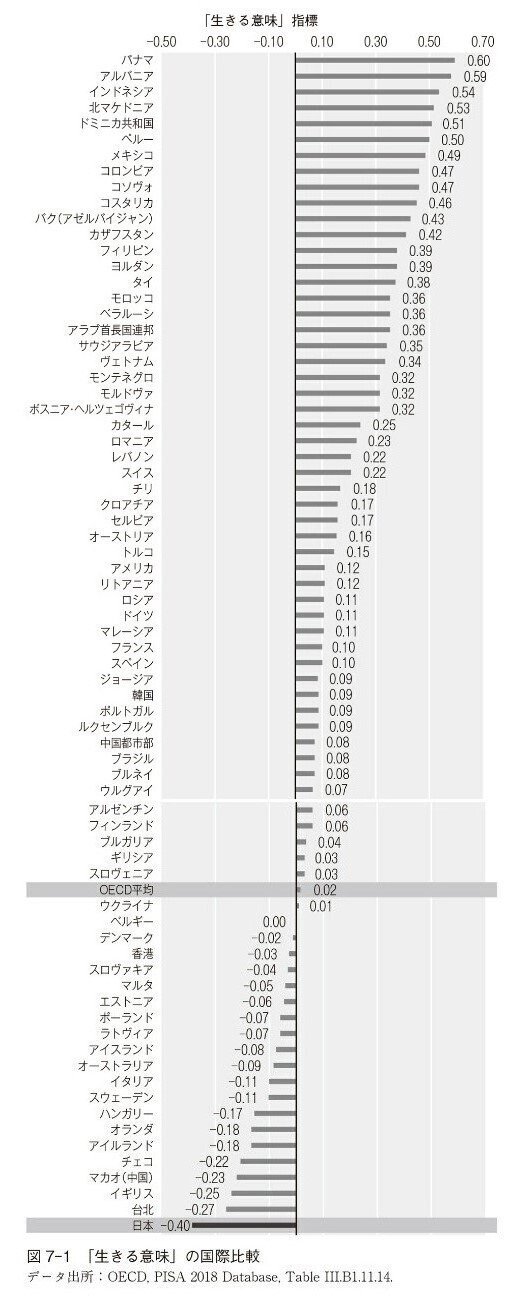

次のデータは、2018年のPISA意識調査「生きる意味(人生の意義)」での高校1年生の回答結果です。

質問は「次のようなことは、あなた自身にどのくらいあてはまりますか。あてはまるものを1つ選んでください」(まったくその通りでない・その通りでない・その通りだ・まったくその通り)

問⑴自分の人生には明確な意義や目的がある。

問⑵自分の人生に、満足のいく意義を見つけた。

問⑶自分の人生に意味を与えるのは何か、はっきり分かっている。

右は、3問の回答を合計数値化して国際比較したグラフです。日本は、ダントツ最下位です。「生きる意味」は、旧学力モデルでは排除されていました。成功ルートへ乗せることがめざされていたのですから、「生きる意味」を考えることはむしろ暗記学習には弊害と映り、大学に合格してから、いい会社に就職してから考えなさい、と思考停止を積極的に求めてきました。

この「生きる意味」を真正面にすえたのが21世紀初頭学習指導要領で導入された総合的な学習の時間でした。

次は、2015年のPISA意識調査のデータから作成されたクロスグラフです。

縦軸の「学習への動機づけ」は「全教科、あるいは多くの教科でトップの成績をとりたい」「クラスの中で最も優秀な生徒の一人でありたい」など5つの質問項目の結果を点数化し合計した数値です。

横軸の「試験不安」は「テストが難しいのではないかとよく心配になる」「学校で悪い成績をとるのではないかと心配になる」など5つの質問項目の結果を点数化し合計した数値です。

両者はほぼ正比例の関係になっていました。ところが日本の高校1年生は、「学習への動機づけ」がほぼ最低レベルにもかかわらず、「試験不安」はかなり高いことがわかりました。

教科の知識・技能をどれだけ暗記したかを中心に試験が定期的(中学校)もしくは頻繁(小学校)に行われる中で、教科を学ぶ意味や学んだことで得られる効用は除外・排除され、ただひたすら覚えることだけを評価され続けてきたことの結果ではないかと、私には思われます。

最後は、2018年OECDが各国の中学校教員に行った国際比較調査の結果です。

「生徒が批判的思考ができるように支援する」ような授業をしている(縦軸)、「生徒が学習に価値を見出せるように支援する」ような授業をしている(横軸)かを聞いた結果です。「全然できない」1点、「少しはできる」2点、「かなりできる」3点、「よくできる」4点として、46か国・地域の各平均点をクロス座標に落としたグラフです。

日本は他の国と比べ、ずば抜けて低い数値です。意識アンケート調査では日本人の特性として控え目に回答する傾向を加味してもかなり低いと言えるでしょう。これは未だに暗記中心の授業モデル、旧学力モデル、成長モデルから、教員自身が抜け出せない現状(もがきあがいている状態ならまだよいのですが)を反映しているように思います。

ここまで目を通してくれて、基礎的・汎用的資質(「学びの基礎の基礎」)の知、知を創り出す総合の学び、生きる意味や学習の価値を見出す学び、そして旧来の教科に閉じられた知の体系、それぞれの関係・異同と位置づけ、それぞれの意味と全体の景色が、ぼんやりうっすらでも、あるいははっきりと見えてきたようでしたら、書き記した意味があるかもしれません。(2024.3.14記)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?