私が私のよき祖先になる

「首尾一貫した人間でありたい」と思い、それを心がけている人は少なくない。真面目な人、責任感の強い人ほど、そうだろう。私も僧侶対話でいろんな人と話す中で、そのように願い、そうあるために努力して行動している人に出会うことも、少なくない。そして、そういう人は大抵、苦しんでいる。

無理もない。明治・大正時代の平均寿命は40歳代、親鸞聖人の鎌倉時代は20歳代だったと言われるが、今は「人生100年時代」という。さらには、noteの別記事にも書いたが、昨年参加したDubai Future Forumでは「2045年までに人間は”寿命という病”を克服する」とも言われているくらいだ。仮に100年という数字で考えたとしても、明治・大正時代の人の3回分、鎌倉時代の人の5回分を、1人の現代人が生きることになる。

もちろん、明治・大正時代の平均寿命は40歳代、親鸞聖人の鎌倉時代は20歳代と言っても、あくまで「平均寿命」なので、実際には過去にもお年寄りはたくさん存在した。鎌倉時代を生きた親鸞聖人は、90歳の往生だ。しかしあえて、ここは思考のストレッチのため、極論を言っている。

そう、一貫性の話だった。しかし、老舗企業などを見ていても、1つの企業が3世代〜5世代にわたって一貫性を保つというのは、至難の業だ。創業100周年を迎えた企業で、創業時と同じ事業をやっているところは、ほとんどない。むしろ、時代や環境に合わせて変化してきたからこそ、存続できているというところがほとんどだろう。変化するからこそ、続いていくこともできる。

そういう時代に、「首尾一貫した人間でありたい」という願いを強く持ちすぎると、それは自分を縛る呪いにもなりかねない。この数年でたくさんのことを学んで経験して前の自分とはすっかり変わっているのに、20年前に自分が立てた目標に縛られてしまうこともある。20年なんて、鎌倉時代であれば、もう次の世代の話だ。

また、その願いを他者へ振り向けたときに起きるのが、過去の言行を論った足の引っ張り合いだ。「あの人は過去にこんなことを言ったから、リーダーには不適格だ」といった議論が蔓延すると、選択肢が狭まる。過去に何も言わず何もしてこなかった人の中からリーダーを選ぶしかなくなる。

◆

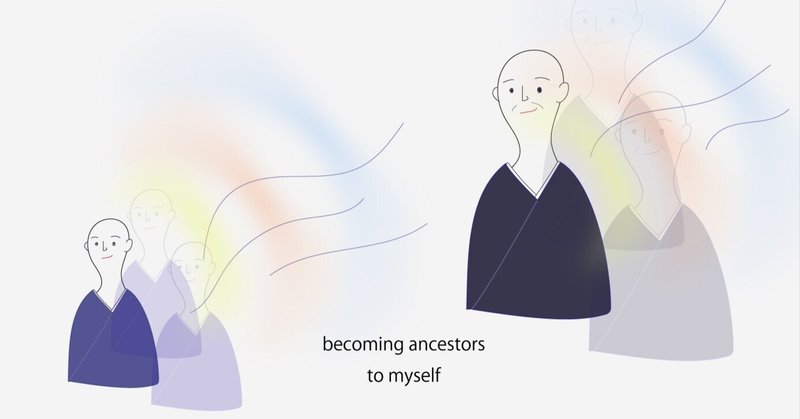

先日のダボスで中国人の女性の友人が「あなたの”How can we become better ancestors?”(いかにして我々はよりよき祖先になれるか)という質問はとっても良いと思う。そしてそれに私は、ちょっと変わった答えを持っている」というので、その答えを興味深く聞いたところ、「私は私にとってのよい祖先になりたい」というものだった。

そのこころは。これだけ長い人生の中で、今の私は過去の私とも違う。ある意味では、過去の私は今の私にとってのancestor(祖先)である。過去に自分がやってきたことのおかげで、今の自分があるし、そしてまた、過去に自分が犯した過ちを経て、今の自分はそこから学ぶことができる。だから、他の誰かのancestor(祖先)になる前に、まず自分自身が過去の自分から学びつつ、未来の自分にとっての恵や糧となるような生き方をしたい。そういうことだろう。

これは、人生100年時代の大事なancestor思考だと思う。

"Spiritual but not religious"な感覚の人が増えています。Post-religion時代、人と社会と宗教のこれからを一緒に考えてみませんか? 活動へのご賛同、応援、ご参加いただけると、とても嬉しいです!