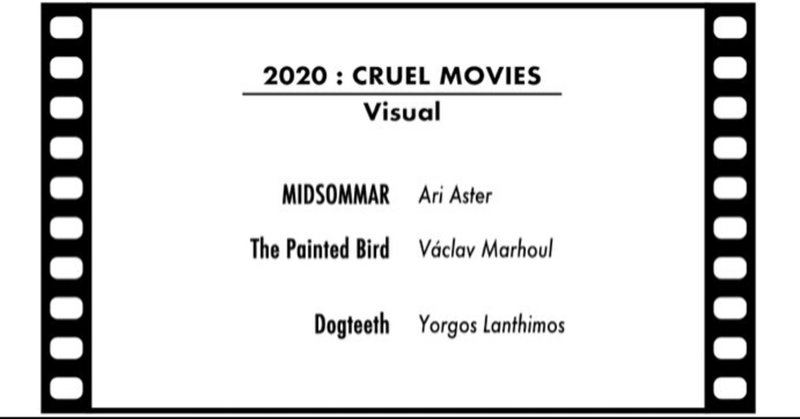

2020年:むごい映画/視覚編

週一の更新を目標にしていたが、早速2週間空いてしまった。

もとより、目標を定めていたところで、ダイエットにしても英語の勉強にしても三日坊主で終わってしまうのがオチなのだが、今回はちゃんと続けたい。

2020年が無かったことになってしまう前に、記録として残していきたいところである。

前回までは、誰が観ても良さげな映画をあげてみたので、今回は逆にお勧めできない「むごい映画」としてまとめてみようと思う。

むごい映画 a.k.a.トラウマ映画。たまにTwitterなどでも「#二度とみたくない映画」として数々の映画が挙げられる その部類になるかと思う。

中には自分との解釈が全然違っていて、その映画を何回も見る人もいるだろうし、トラウマ映画というのは奥が深い。

と言うわけで、個人的トラウマ(?)な「むごい映画」5選。(表記年数は日本公開年)

「ミッドサマー」2020年/アメリカ/アリ・アスター/147分

「異端の鳥」2020年/ウクライナ・スロバキア・チェコ/ヴァーツラフ・マルホウ/169分

「トガニ 幼き瞳の告発」2012年/韓国/ファン・ドンヒョク/125分

「家族を想うとき」2019年/イギリス・フランス・ベルギー/ケン・ローチ/100分

「好きにならずにいられない」2016年/アイスランド・デンマーク/ダーグル・カウリ/94分

「むごい映画」という中にも2種類あると思っていて、分類すると

「ミッドサマー」「異端の鳥」は①視覚的にキツい映画

「トガニ」「家族を想うとき」「好きにならずにいられない」が②精神的にキツい映画

といった感じ。

それぞれの映画がいちいち濃ゆすぎて、書いていくと長くなったので、

また前編後編に分けて、今回は前編「むごい映画/視覚編」を。

「ミッドサマー」2020年/アメリカ/アリ・アスター/147分

公開前から新感覚ホラーとして、また本国では特殊なキャンペーンも伴いかなり注目されていた。

私が見る前に仕入れていた情報としては、

①明るいホラー映画

②監督が失恋したのをきっかけに作った映画

③一部の人にとってはセラピー映画

④カップルで見てはいけない映画

といったところだろうか。

ホラー系と聞くと真っ先に“おばけ”を想像してしまい、速攻避けるジャンルなのだが、おばけは出てこないとのこと。また、良作揃いのA24制作の映画だということで、まぁ観てみるか…!と観に行った次第である。

ざっくりどんな話かというと、主人公(心理学科の学生)が、彼氏や彼氏の友達ら(民俗学科の学生)と共に、スウェーデンの奥地“ホルガ村”で行われる“90年に一度の祝祭”を訪れ、そこで何が起こるか というのが主軸。

ただ、主人公グループVSホルガ村の住人というバトルホラー的な構図ではなく、あくまで主人公with祝祭の儀式といった感じ。

主人公と彼氏との関係が大前提の欠かせない要素となっており、これを作った監督が言うにはホラー映画というより恋愛映画であるとのこと。

さらに、本国アメリカでの公開時、映画キャンペーンの一つに「この映画を見て別れたカップルに無料カウンセリング」というものがあったり、「別れたいカップルにおすすめ」と言う宣伝文句がついていたりと、「恋人との別れ」を示唆する内容であることがわかっていた。

日本公開が始まって、当時はコロナ禍になる前だったこともあり、私が観に行った回の映画館はまあまあの人の入り。私の斜め後ろには(私たちなら大丈夫だよね♡)とでも言わんばかりにいちゃつくカップル。

いざ映画が始まったところで、あれ?明るくない…と不穏な雰囲気。主人公の女の子もすでに様子がおかしい。

このまま暗いトーンで進んでいくならば、聞いていた話と違うぞ!と思ったのも束の間、祝祭が行われる“ホルガ村”に到着するや否やその後は爽やかな映像美の中物語が進んでいく。

そして、随所にキラキラ残虐シーンが挟み込まれていき、気づけばうわぁぁあーい!とカルトの渦に。

前評判を聞く限り、精神的にキツい感じの映画かと勝手に思っていたのだが、実際に観てみると視覚的なグロさが先に神経を刺激し、脳裏に焼き付けられる。私が思い描いていたホラーの概念は書き換えられ、これはホラーなのかな?と擬問になってくる。

血肉鮮やかなグロい描写もさることながら、下ネタがらみの描写がなかなかおぞましく、時には面白く(重要)。

登場人物それぞれの人間性も割としっかり嫌な感じで、こいつ…なんなんや…と単純に辟易。

しかし、おかしいと思っていながらも、じわじわと村の狂気に染まりゆくその感覚に、理性は麻痺し、これが新感覚ホラーか…と結局のところなんだか清々しいなと思えてくる。

初めて聞いたのだが、この映画は「フォークホラー」と言うジャンルらしく、精霊信仰や異教信仰を美しい手法で描き、視覚・音響面を以って奇妙で恐ろしく不気味に仕上げるといった特徴があるらしい。

普段の日常では考えられないような おかしな儀式の数々を、他文化という未知なる環境を用いることで臨場感たっぷりに描き出し、さも当然のように観る者に追体験させる。画面いっぱいの鮮やかな色彩に、しっかりのめり込んでしまう。

そして、序盤から激しく落ち込み 泣き喚く主人公が、祝祭の儀式によって救済されていく様は、狂っているにも関わらず妙に安心してしまうのである。セラピー映画と言われる所以はここにあるようだ。

私は特に救済が必要な出来事がなかったので、主人公に共感するようなことはなかったのだが、ただならぬカルト観にひっそりと関心したのであった。

ちなみに終わったあとの後ろのカップル、彼女が彼に「何観せてんのよ!」と怒っており、彼氏の方も「こんな映画だと思っていなかった」と恐縮したように釈明しておりました。

そして私も、こんな映画だとは思っていなかった。

まぁしかしながら、個人的には よくこの話を映画として作り上げたなというのが正直な感想。

もし私がこの映画の脚本を見せられて、これを映画化したいのでお金を出してくれと言われたら、例え大金持ちであっても出資はしなかったかもしれない…。

ただ、人間が密かに抱え込む残虐性や排他的な意識、何かに対する盲信的な信仰心を、これほどまでに色鮮やかに、美しく描きった映画を観たのは初めてだなぁと思う。あからさまに冷酷に映し出すよりも、はるかに難しいように感じる。

実際に、映画の公式サイトにある「映画を観た人向けの解説ページ」によってそれは裏付けられている。

25項目にも及ぶ様々な仕掛け、さらには映画内で使われている 記号としか認識できない文字の解説など、この映画がどれほど緻密に作られているかがよくわかる。

無意識に感じていたことから、全然気づかなかったこと、細かな裏設定やあらゆる既存の文化の応用など、知れば知るほどいろんな意味で恐ろしい。

また、登場人物に対する考察や、“90年に一度の祝祭”についての考察は、いろんな人が個人ブログに書いているのを読むのが面白い。

それらを踏まえてもう一度観ようかと思ったのだが、結局物怖じしてしまって断念してしまった。

私が観たのは劇場版で2時間半弱なのだが、ディレクターズカット版は3時間もあるらしく、観れそうな人はそっちを観た方が面白いとのこと。

ちなみにこの映画の監督、アリ・アスターの次回作は 4時間に及ぶ“悪夢のコメディー”となる予定だそうだ。怖すぎる。

「異端の鳥」2020年/ウクライナ・スロバキア・チェコ/ヴァーツラフ・マルホウ/169分

この映画も密かに話題になっていて、あまりの残虐さに「途中退席者続出」とか「3時間に及ぶ拷問映画」とか言われていた。

しかしながら、映画の予告編では「最後まで見た者に訪れる圧倒的な感動」などと謳われており、果たして自分はラストまで耐えられるかと、度胸試しのような心持で観に行った。

あらすじとしては、ホロコーストから逃れるため疎開したユダヤ人の少年が、次々と理不尽な目に遭う、というかもうひたすら不条理と対峙していくお話。

これが大袈裟な謳い文句ではなく、その言葉通りにいろんな目に遭わされるのであるからつらい。

少年は、疎開先としておばあさん宅に預けられるのだが、結局そこでは一人ぼっちになってしまう。

迎えにくると言った父を探して村を転々としていくのだが、「母をたずねて三千里」的な感動モノではない。

映画が始まって1分もたたないうちから、少年が抱えていた動物(イタチかな?)が焼き殺されてりして、一部グロいシーンがございます的な親切心はなく、序盤からフルスロットルで暴力が襲いかかってくる。そういったシーンが本当に最後まで続くのだから、変なホラー映画よりおそらくよっぽど怖い。

少年自身に降りかかる暴力もあれば、周りの人が恐ろしい目に遭う場面に同席させられるような間接的な暴力。

ポスターに使われている、少年が埋められて頭だけが出ているシーンなんかはかなり序盤で、むしろ描写的には優しい方である。

一つ強烈な描写としては、スプーンで目玉がえぐり取られる(少年ではない)描写があるのだが、とりあえずそれが耐えられそうであれば、グロさの耐性的にはOKかと。

映画の構成としては、地続きではあるが、少年が出会う人ごとに区切られたオムニバス的な作りとなっている。

少年を通してそれぞれの人物を区切って描き出すことによって、普段は見て見ぬふりをしている人間の本性が具現化される。

少年に対して親切にしてくれる人間もたまに出てくるのだが、その安らぎは決して長続きしない。

わりかし性的な描写も多く、もうひたすらに主人公の少年が心配で仕方ない。

元々はポーランドで「禁書」となっている原作の小説があり、実際にホロコーストから生き延びた作者が書いた作品であるそう。

自伝的小説とされているものの、実際は全て実話ということではないらしい。

ただ、当時を知り得もしない私たちがその環境を知るにあたっては、むしろちょうど良い程度の脚色のかもしれない。

少年の過酷な状況を、セリフも少なくモノクロ映像で淡々と描き、人間の恐ろしさを隠すことなく映し出す様は見るに耐え難い。

「途中退場」が出たのは、描写の残虐性もさることながら、これが永遠に続くのかと途中で気付くほど、救いのない展開が続くからではなかろうか。

目を背けたくなる人間の心理、逃げ出したくなる過酷な状況から逃れられない絶望感。少年という無力な存在が傷めつけられていく3時間。観る者の精神をこれでもかと削っていく。

ことの発端はホロコーストからの疎開という“戦争”が背景ではあるが、少年が主人公なので戦場の描写はほとんどなく、戦禍における兵隊以外の生活や心理状況を中心に描いている。

多くの場合 戦争映画としては、具体的な戦場での戦闘シーンや兵士目線のものが目立つが、現代の日本に生きる我々にとっては、この映画の方がよりリアリティのある、「繰り返してはいけない戦争」が描かれているのではないかと思う。

コロナ禍における現状に照らし合わせてみると、決して過去のものとは言い切れない人間の姿がそこに見出せる。

度胸試しとして観始めた映画だったが、結果的に私は最後まで見ることができた。

しかしながら、ラストスパートは少年に対する心配も虚しく、思い描いていたような「感動」は存在しなかった。

戦争を背景にした状況に、そして“子ども”という無垢な存在に、単純で生ぬるい希望を期待した自身にショックを受けた。

少年が最後に示した意思の意味を何度も考える。忘れられないラストシーンは、「感動」の正体が何なのかを問い掛け続けるようであった。

もう二度と観たくはないが、後世に残して欲しい映画であることは確かである。

さて、前半2本でお腹いっぱい状態ではあるが、おまけにもう一本。

個人的な過去一の視覚的にむごい映画といえば、思い出されるのは「籠の中の乙女」(2012)と言うギリシャの映画である。

これ、今改めて検索したらカンヌの「ある視点部門」でグランプリ受賞、アカデミー賞では外国語部門にノミネートされてたよう。

日本で上映されていた当時、私は大学生で金沢におり、「シネモンド」という香林坊109に入っているミニシアターで上映されていた記憶がある。気にはしていたのだが、結局 映画館では観ておらず、のちにWOWOWか、DVD借りたかで、部屋で観たのだが、ひとり静かに震えあがった。

ストーリーは、父・母・長男・長女・次女の裕福な5人家族のお話。

裕福な一家の両親は、「外の世界は危険だ」と子どもたちを家の敷地内から外に一歩も出すことなく育て、父が外で働き生活している。

子どもを守るために外部との接触を閉ざす話は無くもないかなと思うのだが、この映画はそれだけに留まらない。

予告編にもあるように「高速道路」を「強い風のこと」などと言う正式な言語では無く“言い換え”た言葉を教育として教え込んでいる。(子ども達は高速道路という存在を知らないので素直に受け入れる)

また、父は「外は危険だ」と洗脳させるため、血まみれで帰宅し、家の外には人を襲う“ある生物”が存在し、それに対抗できるよう犬の吠え方を習得させるなど、通常の社会から隔離した独立社会(=家庭)を築き上げている。

父(と母)による徹底的な社会からの逸脱っぷりは他に類を見ないほどの「籠の中」具合である。

しかし、その完全な独立社会も長男のために“外の世界”から雇った“お世話係”の女によってどんどん崩れていく。

家族しか存在しない、家の敷地内だけで育った兄妹にとって、お世話係の彼女が存在する外の世界は興味の塊である。そして、その純粋な好奇心は、やがて父が築き上げた世界を崩し始めるのである。

極力ネタバレがないようにあらすじを書くとこんな感じで精神的にキツいようにも思えるのだが、常識的に見れば奇行としか言いようのない子どもたちの遊びや、悪寒がするような性描写が視覚的にかなりキツい。

原題はギリシャ語で「Κυνόδοντας」=「犬歯」であり、「犬歯は抜けたら外の世界に出ていい」という父の言いつけがラストの展開に大きな影響を与えている。

そして、ただただ展開を見守るしかない観る者を突き放すラストカットは発狂ものである。

彩度が低く、特に部屋の中のシーンに至っては見るからにもう病気じゃん…くらい血色が悪く見える映像(後半に向けた仕掛けなんだろうけど)。

家にあるものや衣服は、基本的に白くて無地のものが多く、子ども達の話し方も上品で、一見すると「丁寧な暮らし」がそこに存在するかのようである。

そんな生活の中に、あらゆる方面からの暴力的な描写が満載、ミッドサマーを彷彿とさせる怖さがある。ミッドサマーは「カルト」という印象が強いのだが、この映画に至ってはもう確実に「狂気」。

これ、個人的にはなんだかわからない狂気の映画という認識でしかなかったのだけど、なぜ海外で評価されたのかという批評を見て納得。

海外には様々な理由で「Homeschooling」という子どもを学校に通わせず、家で勉強させる制度もポピュラーであるらしく、そこに潜む危険性も示唆しているとのこと。

宗教上の理由というのもあるそうだが、推奨されているのは子どもの自主性を尊重するというのが目的であるそう。

しかし間違った方法として、親の価値観の中だけで子どもを育て、親のしつけに従順な子どもにさせる、まさに「飼育」と変わらない環境を生む可能性を孕んでいるという問題があるようだ。(実際はその対策として、定期的に学力テストが実施されたりしている)

そうして社会と隔離した環境で子どもを育てることが、どのような結果を生み出すか、といったことを描いた映画として評価されているとのこと。

「飼育」というキーワードは、原題の「犬歯(英語圏だとDogtoothという直訳のタイトルで公開)」にもその意図が含まれていると解くことができるそうだ。

劇中に出てくる奇妙なダンスも、個人的にはただの奇妙なダンスだったのだが、わかる人にはわかる元ネタがあるらしく、乙女達が外の世界の何に触れたのかがわかるらしい。そういう仕組みも含めて映画祭審査員の心を掴んだようなのだが、海外のそういった背景も知る由もない、どちらかというと兄妹達に近い年齢だった自分としては、ただのトラウマ映画となってしまったのでした。

さて、以上「むごい映画/視覚編」の2本+1本。

思い返してみると、随所思い出せないことや、批評を見て気づかなかったことがあり、もう一度見返したくもなってしまった…。

しかし上記の3本、どれも誰かと一緒に観るような映画でもない。つまりは多分観ない。

ということで、次回は「むごい映画/精神編」になるかと思います。

それでは、また。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?