高橋幸宏さんを悼む「あとがき」

死ぬまで好きなあの人❹

元Y.M.O.の高橋幸宏氏が亡くなってから2カ月。同時代を駆け抜けた偉大なミュージシャンのことをシュッパン人の須田氏はどう思っているのか。過去の仕事、交流などを思い出しながら綴ってもらった。

品よく唄うクワイエットマン

須田タケルは近ごろ妙に忙しい。それはゆかりのあったミュージャンが次々に世を去ってしまうからだ。訃に接するたびにおどろき、新聞、 SNS(交流ネットワーク) 、追悼番組などで情報を入れては故人ならではの仕事を追想する。

しかしそれだけでは収まらないのが音楽の持つ底力。過去の音源や YouTubeでの見直し聴き直しに加えて、須田の場合は自分の仕掛けたインタビュー記事や座談会の読み直しにまで至る。もう一度あの日あの時の肉声を蘇らせたい。それが須田の無意識なのである。

闘病中の坂本龍一が病魔にもめげず、白鳥の歌(=人生最高の作品)を残そうとする中で、同じ元 Y.M.O.高橋幸宏の病状に関しては楽観論が支配していた。しかしあろうことか、Y.M.Oでいちばん若いユキヒロの命が尽きてしまう。前年6月に古希を迎えたユキヒロはどこでも品良く振る舞える唄うクワイエットマン。無理矢理ビートルズに喩えれば、一人でジョージ・ハリスンとリンゴ・スターの役目を果たしていたようなところがある。

須田とユキヒロは同じ東京・目黒区出身の同学年。高校時代の彼の同級生に須田の中学時代の仲間がいる。須田の家と近かったから、かつてあった瀟洒な高橋邸を思い出すことがある。急坂の多い界隈には著名な音楽家、俳優、現代詩人らが暮らしていたが、土地の切り売りが進んで今は町に落ち着きがない。

須田の記憶には、フレンチレストランでのインタビュー、ユキヒロの敬愛した加藤和彦、名プロデューサー立川直樹との座談会連載のゲスト、スタジオ、ロケ地での撮影などがあって、その度ごとに即興の(笑い)を創り出せている。当意即妙なナンセンス・ユーモアの感覚がクレージーキャッツやモンティ・パイソンのスケッチ・コメディ仕込みなのでやりやすかったのだ。そしてその大元を辿れば、ブリティッシュ・ジョークの源流とされる50年代BBCのラジオ・コメディ番組『ザ・グーン・ショー』に突き当たる。番組にはスパイク・ジョーンズの影響を受けたスパイク・ミリガンやピーター・セラーズが出ていた。しかしそんな昔話で盛り上がろうにももうツーカーで掛け合いのできる相手が居ない。

喪の時間は災害発生直後の英雄期に近い。フェイスブック上には『高橋幸宏ワールド Yukihiro Takahashi 』(プライベートグループ・メンバー692人)なるものがあり、須田もそのうちの一人なのだった。心騒ぎが依然そこでは終わらず、コレクションしてきたこだわりのレコードや CDジャケットのアップが後を断たない。

多彩な才能を持つ自由人

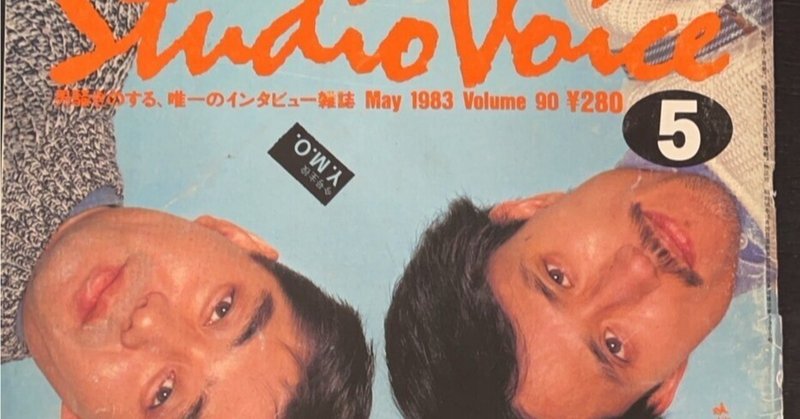

アワジマは須田が写真投稿した83年春の Y.M.O.インタビューを見ていた。40代前半のアワジマ世代にも Y.M.O.(イエロー・・マジックオーケストラ) は神格化されている。

リモート面談の口火を切ったのは須田だった。

「そちらはどうですかというのも変だけど、こちらは御霊を祭る上での奇妙な躁状態がなんだか辛い。それが偽らざる心境かな。没後に再評価がつづくのは当然のことなんだけど、喪失感と喪の興奮の間に落とされたままの人も多いんじゃないかな」

「おっしゃるようにあまり明るく送られてもというのはありますね。記号を弄んでいるみたいでちょっとどうかなと思う人もいました。関係性を強調する人には自分というものがないんでしょうね。意外だったのは、Y.M.O.のコミカルな面がYouTube上にいくつか残っていたこと。東京出身の単なる気取った大御所じゃないのが一つの発見で嬉しかったです。坂本教授が『オレたちひょうきん族』(フジ系)で、ハナタレ小僧を演じたという80年代の逸話を聞いたことがあります。しかもズボンのお尻に茶褐色の汚らしいアップリケをつけていたという(笑)。それにしても、Y.M.O.は今も衰えぬ超絶人気銘柄なんですね」

「楽曲はもとより、膨大な量のインタビューをこなしてきた人たちだから論を超えた<Y.M.O.学>のようなものが出てきてもおかしくない。紙メディアのデジタル変換でアーカイブを作れるだろうし、そんな気にさせる位の大きな存在なんだろうね」

「ユキヒロさんに関しては、ファッション・センスもそうですが、対立することのあった坂本教授と細野さんの間を取り持つ気遣いの人という面がクローズアップされて良かったと思います。六角形の電子ドラムを正確に叩く人というイメージは誰でも持っているけど、人望もあったようですね」

「そんな穏やかな彼に悪口を言わせまくろうという毒のある座談会をやったことがあった。長渕剛の顔が嫌いだ、松山千春のファッションが古い、ハリセンで引っ叩きたいと珍しく言いたい放題だったんだけど……」

「色々ホンネを言った後に後悔してウジウジしてしまうのがユキヒロさんらしいところですね。突然、伊武雅刀さんが現れて、公開中の映画『ウィークエンド・シャツフル』(監督:中村幻児/原作:筒井康隆)の宣伝をして帰るという、これも毎回のことですが、今ではありえない自由が誌面に迸っていました」

「ユキヒロはこの当時よく『僕なんか死んじゃえばいいんだ』でオチをつけていたんだけど、今こんなことになると、ちょっと言葉を失ってしまう。4、5年前の夜遅く、白金の飲食店で出くわしてちょっとだけ話をしたのが最後で、相変わらずのサンパティックさがカッコよかった。サンパティックはフランス人がよく言う、感じが良くて共感できるという位の意味なんだけどね」

アワジマはよくあるパターンと知りながらも、須田にふと「いちばん好きな曲は?」と聞きたくなってしまう。

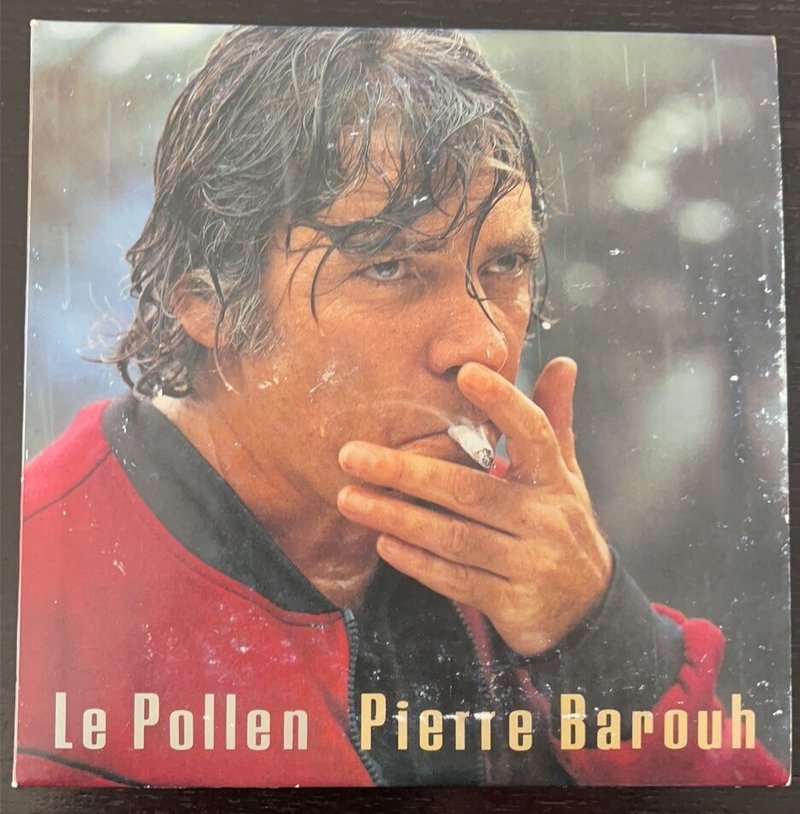

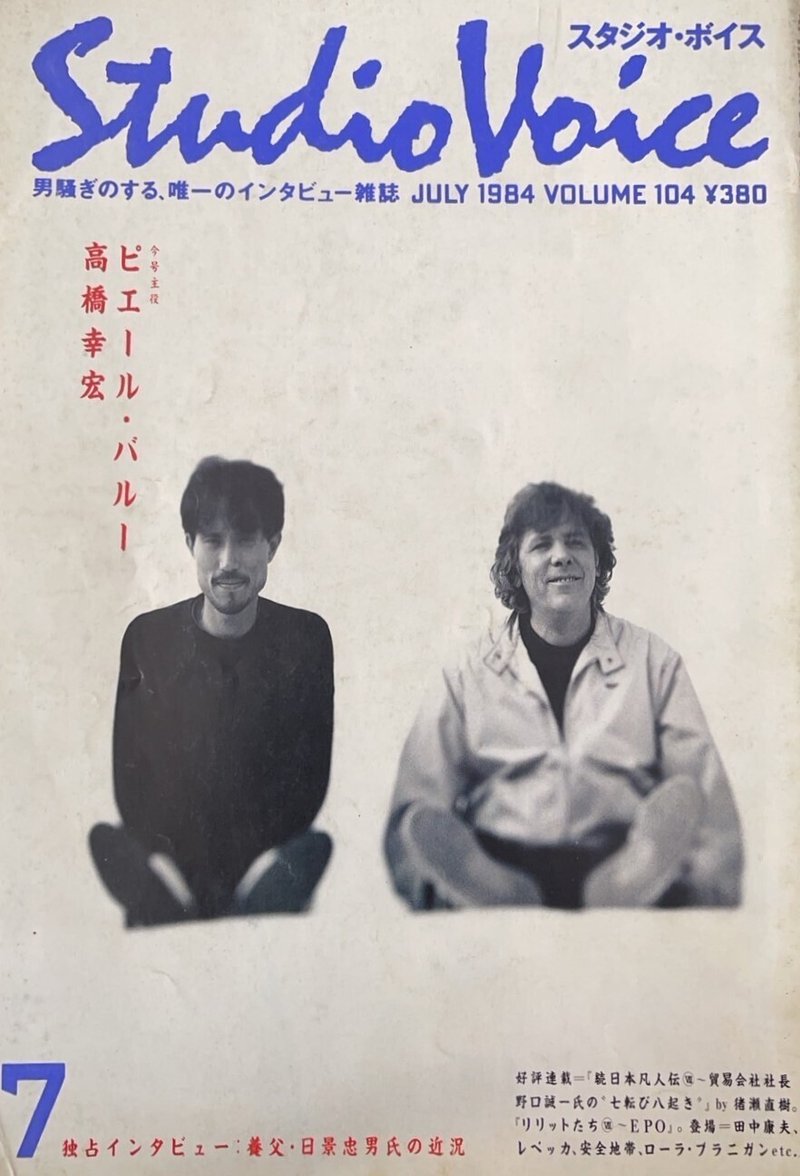

「Y.M.O.以外のソロアルバムも色々あるけど、僕が一番好きなのは、ピエール・バルーの『Le Pollen( ル・ポレン/花粉』(日本コロムビア・1982年)に入っている表題作。ピエールとユキヒロが一緒に書き下ろした曲で、カフェでの他愛ない言葉のやり取りから始まります。フランス語の歌詞はごく短いもので「今日、僕は僕/僕達は僕達/それは僕達をここまで培ってきてくれた花粉の/全てを集めたものだ」──を繰り返すだけ。この曲でユキヒロとムーンライダーズのメンバーはアナログシンセサイザーのプロフェット5を使ってる」

「ピエール・バルーは、有名なフランス映画『男と女』(監督:クロード・ルルーシュ/66年)にも出演している音楽家ですね」

「インディ・レーベル<サラヴァ>」の主宰者で、二人は多彩な才能を持つ自由人というあたりでも共通していた。ゴダールがいいと言えば知的に見られる時代に、ルルーシュやフランシス・レイの音楽がいいと言えたユキヒロは堅牢な自分の美学を持っていた人ということになる。2018年には、Y.M.O.の曲をリマスターした結成40周年コンピレーション・アルバム『NEUE TANZ(ノイエ・タンツ=新舞踊)』がオリコンチャートのベスト10入りを果たしたし、ソロ第1作アルバム『サラヴァ!』を40年ぶりに歌い直したりで、年の離れた人たちと共にいつも新しい音楽を創っていた」

「そういうところも偉いところですね。文化・芸術のLe Pollen(花粉)を意識し続けてきた人とも言えそうです」

詩人としての意外な一面

須田の記憶で今も鮮烈なのは、シュッパン人生におけるほんの一瞬の出来事だった。

「雑誌編集をやっていた83年の春ごろ、ピエールとユキヒロの2ショット撮影で荒川土手に行ったんです。で、その帰りに、当時所有していたカナリア色のVWビートルに二人を乗せて都内まで送ったら、眠くなるような午後ということもあったのかな、高樹町の高速出口で停車中にドンと追突されてね。大した事故ではなかったけど、たまに思い出して今更ながら蒼くなったりして。ピエールは、2016年12月に亡くなり、その7年前にはトノバン(加藤和彦)の自死、そして この1月11日にユキヒロ……」

編集者のアワジマには、即興セッションのようなユキヒロ・インタビューもさることながら、スティーヴ・ジャンセンの写真を添えた詩作がまぶしく映る。作詞ではなく本格的な詩作というあたりに意外性がある。企画した須田に掲載の経緯を聞くと、

「月号で言うと、『スタジオボイス』1982年10月号掲載。散会(解散)の前年で、Y.M.O.後期の、音楽活動よりも楽曲提供やソロ活動重視の年です。お三方はお笑い番組にもよく出ていて、今YouTubeで見られるものは多くがその年のもの。今回、改めて詩を朗読してみたら中原中也ばりの抒情性が胸に沁みて不覚にも涙が……」

アワジマは「鬼の目にも涙ですね」と返しそうになったが、さすがにそれははばかられた。「ユキヒロさんは30歳の夏に想うことがあったんでしょうか」と振りながら、仕事に明け暮れていた就職氷河期世代である自分の2008年、30歳のころにも想いを馳せた。

一方の須田は、このごろふと懐かしく追想することがある。それは家族ではないもう一つの親密圏についてである。

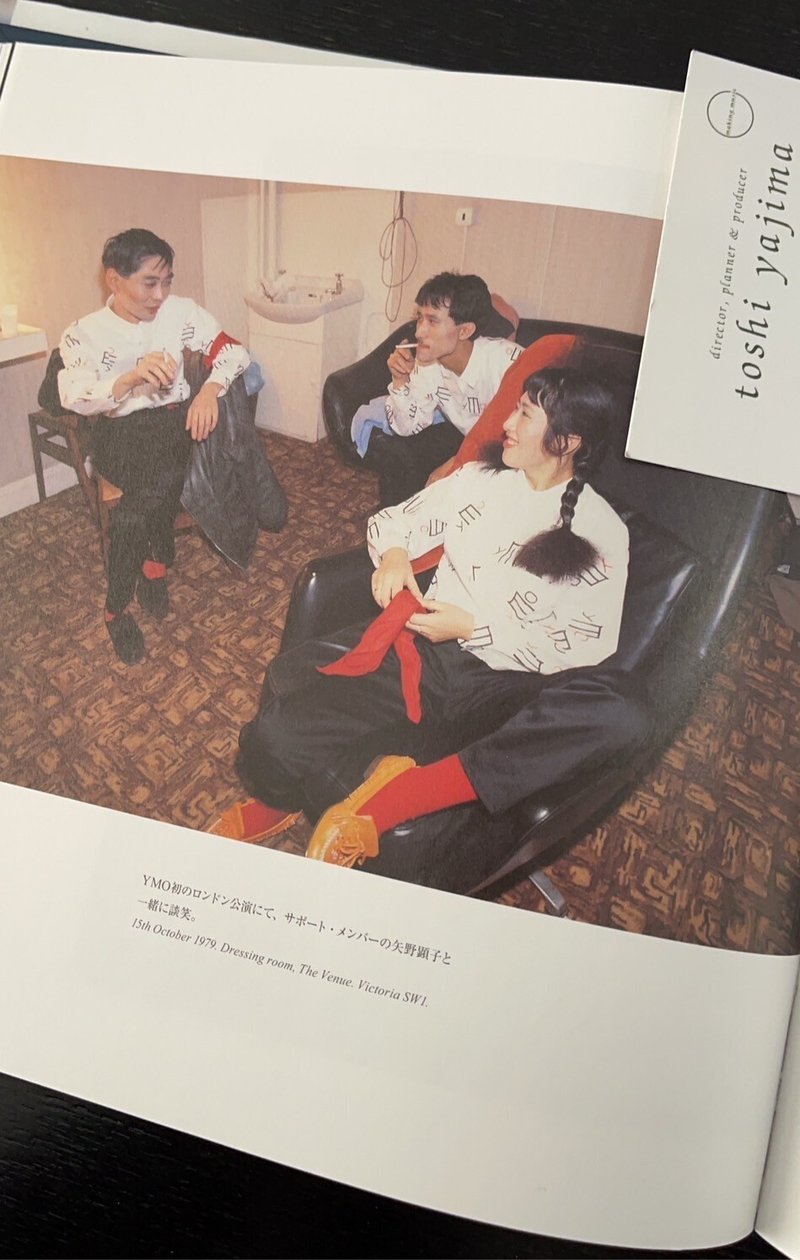

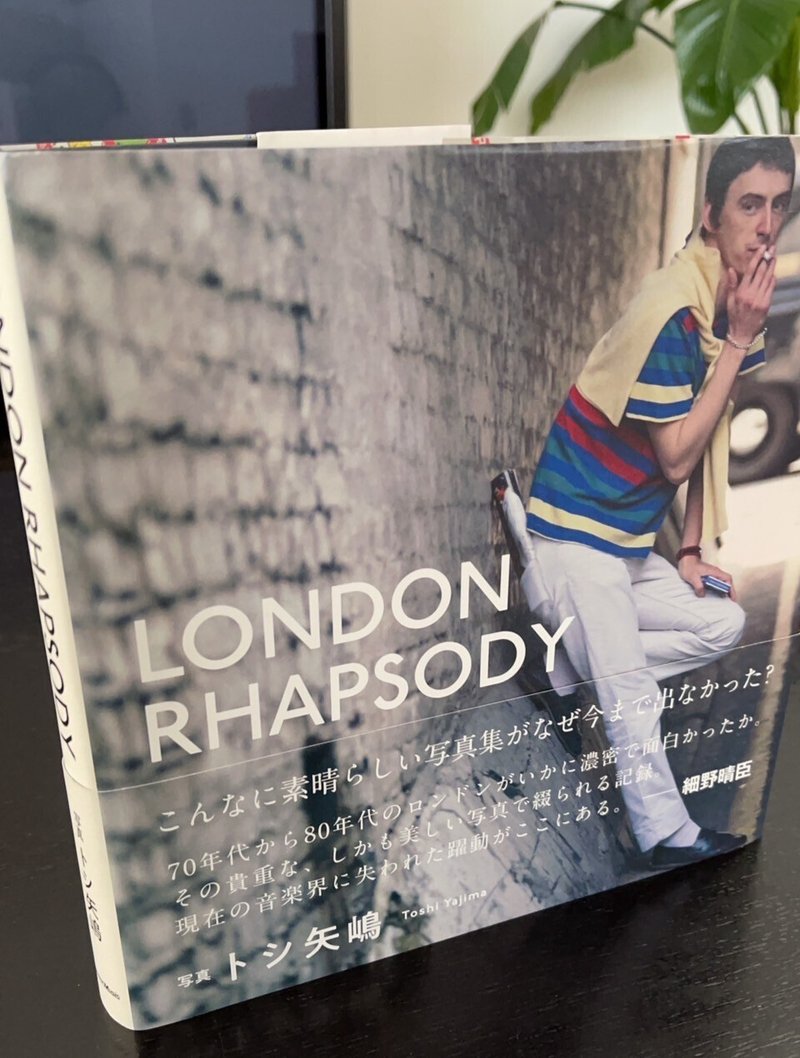

「なんで詩を依頼したのかがよく思い出せないんだけど、今の時代よりは人間関係が濃かった。<業界>という名の、マッチングアプリ要らずの親密圏が存在してたんじゃないかな。レコード会社や芸能事務所の人に面白い人が多かったし、現れる人たちが皆世代的にも近かった。たとえば、ここに載せるユキヒロたちの写真もトシ矢嶋さんに電話一本でOKをもらうことができたしでね。ユキヒロと同じようにロンドンに行けば必ずトシ矢嶋夫妻と会っていたから長い交流の歴史があるんだよね」

(※撮影者の掲載許可を得ています)

2019年にリットーミュージックより刊行された

この間、本に携わるアワジマの胸には細野晴臣による忘れ難い言葉が刻まれた。

「NHKで報じられた細野晴臣さんの追悼メッセージ──<……人の一生は一冊の本のようだ。いま「高橋幸宏」という本を読み終え、多くのファンがあとがきを書こうとしている。物語は終わったが本は消えず、ずっとそこにある。>──が僕にはとても印象的でした」

「おっ、アワジマもたまにはいいこと言うんだ」と思いながら須田が、締めくくりに入る。

『そうだね。だから今、この場で我々もあとがきを書かせてもらっている。詩人・高橋幸宏という角度で<Y.M.O.学>にいくらか貢献できるかもしれないので「鈍い光沢を放つ浪間に」──のうたい出しで始まる6連31行の詩作品の最終連を朗読して「世界一お洒落なミュージシャン」(細野)に別れを告げることにします。多謝、ひたすら多謝。サラヴァじゃ、ユキヒロ」

追想 ―逝く夏の風と浪によせて―

(略)……いつの日も僕は想っている/遠く遙か彼方には茜の空/

焦げるように耀く浪と一線を引いて/懐かしい風の中に/

又、何処までも続く曇り色/その狭間に置いてきた、僕のあの夢を……。

//一九八二年 夏 高橋幸宏

文/須田タケル・本名佐山一郎(さやま・いちろう)

作家・編集者。1953 年 東京生まれ。成蹊大学文学部文化学科卒業。オリコンのチャートエディター、『スタジオボイス』編集長を経てフリーに。2014年よりサッカー本大賞選選考委員。著書に『東京ファッション・ビート』(新潮文庫)『「私立」の仕事』(筑摩書房)、『闘技場の人』(河出書房新社)、『雑誌的人間』(リトルモア)、『VANから遠く離れて──評伝石津謙介』(岩波書店)、『夢想するサッカー狂の書斎 ぼくの採点表から』(カンゼン)、『日本サッカー辛航紀 ──愛と憎しみの100年史──』(光文社新書)など。これまでインタビューした人物は1000人を超える。

編/アワジマ(ン)

自称、迷える編集者。淡路島生まれ。陸(おか)サーファー歴22年のベテラン。

本づくりの舞台裏、コチラでも発信しています!

Twitterシュッパン前夜

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?