理想と現実のロジカルシンキング3

プロ雑用です。

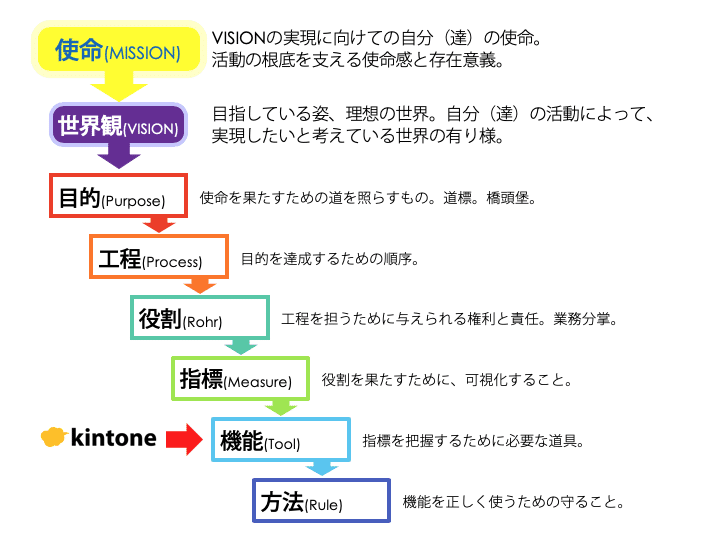

前回は、ACフレームを使うことの有用性を記しました。

今回は、実例を用いて、ACフレームの使い方を解説していきます。

連想ゲームと言葉遊び。誤解のない言葉の選び方

当社のミッションは決まっていました。

そして、ビジョンも作られました。

さらに、これはとてもタイミングが良かったのですが、

各チームの目的が言語化され始めていました。

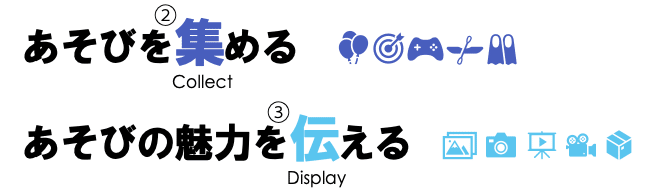

例えばこのような感じです。

(注※当時使われた言葉とは違うのですが、意味は同じにしています)

“遊びを集める”は、

未掲載パートナーへの営業活動を行っているチームの目的、

“遊びの魅力を伝える”は、

契約合意したパートナー商材を、

asoview.comの掲載ページとして制作・編集するチームの目的です。

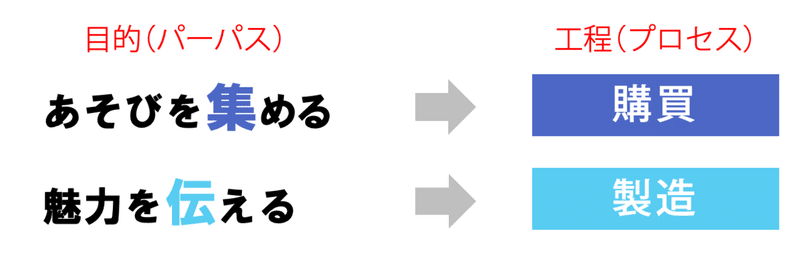

この目的から、工程を導きます。

次に、その工程を担うのはどんな役割なのかを考えます。

遊びを集めるは、営業活動しているチームだと書きました。

なので、「工程は営業だな」と、してしまうかもしれません。

しかし、営業という言葉は意味する範囲が非常に広い。

工程を表す言葉としては不適切です。

なので、さらに絞り込んで「要するに」「いわば」を考えます。

このチームが行っている仕事は、

未掲載パートナーへの掲載交渉を行う、というものです。

商品を載せてくれと交渉する仕事は、

つまり、商品を仕入れる仕事、と言い換えられます。

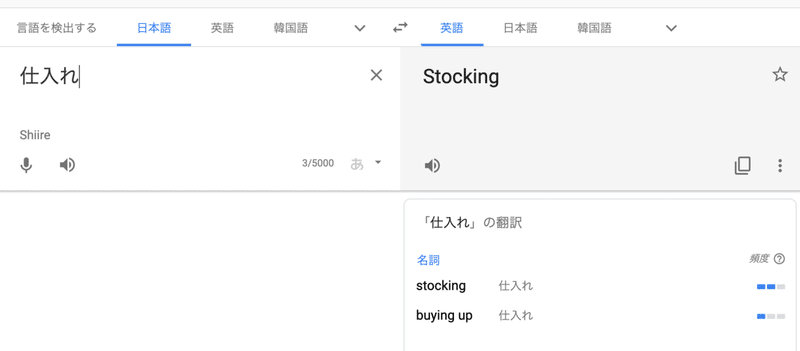

ここでさらに私は、もうひと手間入れています。

それは、導いた単語を、英訳するのです。

Google翻訳や、ビジネス英会話のページなどを参考にして、

「仕入れ」を変換してみましょう。

Stocking…なにか違う😒

仕入れる、仕入先などで変化させながら変換してみます。

すると、 "Supplier"と出ました。

サプライヤー…なるほど。

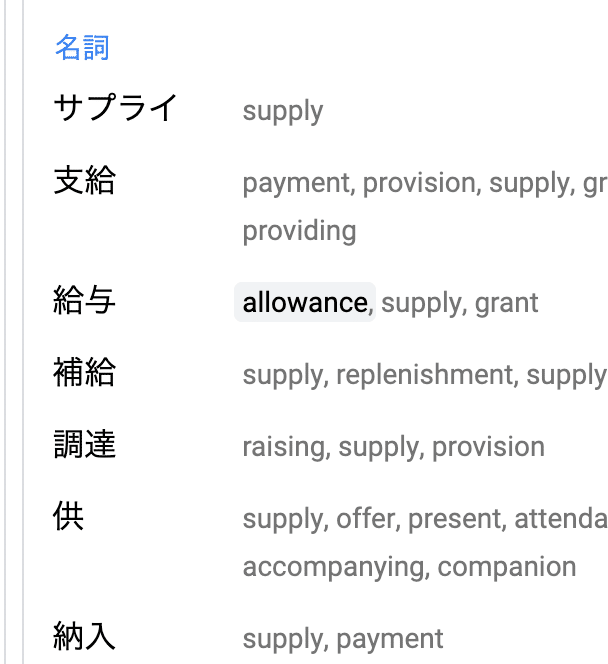

ここで変換を英→日本語にして調べますと、

Supplier→サプライヤー となりました。

目線を下げると、

支給、補給、調達などと並んでいます。

調達…調達部門。

そうか、調達部門は、製造業で言うと購買か。

となりました。ここでこのチームは、

商品の仕入れ=購買部門であると、自分なりの解が得られたわけです。

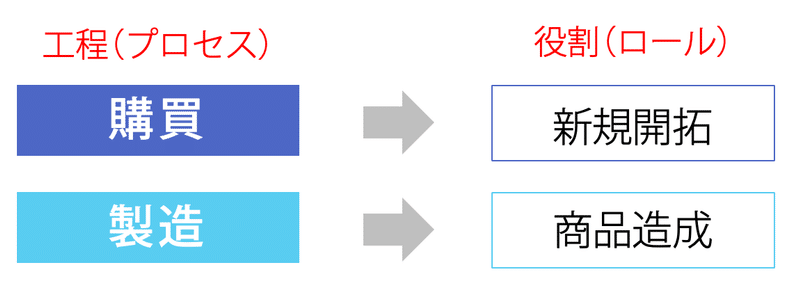

よって、このチームの工程は「購買」と置きました。

ちなみにこれは私の解であって、万全共通の解ではありません。

最初に思った「仕入」など、別の単語でもいいのです。

ここで重要なのは

「いろいろな人が見た時に大多数の人の解釈が大きくずれないこと」

なのです。

ですので、その答え合わせとして英訳したり、他の言葉と比較してみて、

その言葉を、多くの誰かが見た時、解釈がずれないかを考えるのです。

そのための工夫として、こういう一見面倒なことを行っています。

私なりに、単語の意味を「咀嚼」し「再理解」しているわけです。

水は川上から流れる。プロセスを見る。

もう一つ重要なのは、このレイヤーが”工程”だ、ということです。

工程は流れ(プロセス)ですから、

前後の工程と、単語の意味が自然につながらないといけません。

ですから自然につながれば、「調達」でも「仕入れ」でも良いのです。

実際、最初に図に起こしたときは仕入としていました。

最終的に購買としてのは、後に続く工程を”製造”と置いたので、

単語のトーンを合わせるためです。

なんだよそんなことかよ😓と思うでしょうが、

全体像を図にした時、全体のトーンバランスが揃っていると、

他の人がとても理解しやすい…というか、飲み込みやすくなります。

なぜかというと、意味の粒度が揃っているから。

営業という意味の広い言葉にしてしまうと、

新規商品掲載以外の営業活動があった場合、

またその後発生した場合、工程図(プロセスマップ)が崩壊しまうのです。

また、後々、再度解説すると思いますが、この工程を考えるところは、

このACフレームでも特に肝になってきます。

ここを外さなければ、

これ以下のレイヤーを見つけるのは、さほど苦労しないはずです。

プロセスをささえる役割。それは戦士か魔法使いか

プロセスまでこのように考えた後は、再びACフレームに戻ります。

次のレイヤーは、役割(Role)です。

おわかりと思いますが、ロールプレイングゲームのロールです。

巻く方ではありません😂

購買工程は、何を購買しているか?

製造工程は、何を製造しているか?

を考えれば、自ずと役割は見えてきます。

購買工程は、商品を探し出し掲載交渉しているチームでした。

なんの商品か、といえば新規商品であり、新しい契約先です。

つまり、それは新規開拓の役割と言えます。

製造工程は、その新規開拓してきた契約先とその商品を、

asoview.comに掲載できるように、加工する役割、

つまり、商品の造成を行っています。

ここでも、工程と同じように、

これらの言葉の意味をキチンと咀嚼し、

多くの誤解を招かないようなものを考え、選ぶことが必要です。

しかしおそらく、工程ほどは悩まないのではないかと思います。

全ては始まる前。準備の質が、答えの質を左右する。

ここまで手間暇を掛ける必要があるのか。

そう思いますか?

思いますよね。

ですが、断言しておくと、

ここまでやっておけば後々ブレないです。

つまりは、とても後が楽です。

行動の質は、計画の質に左右されます。

と、いうより、

行動の結果=質が、計画の質を上回ることは、絶対にありません。

準備なき行動が成功するときは、100%運が作用しています。

つまり、ギャンブルの結果が、うまくいったように見えているだけで、

再現性がありません。

運は想像しえない様々な要素が絡み合っているので、たとえ状況が、

全く同じであっても、同じように成功/失敗するかはわからないのです。

そして同じくらい重要なのは、

ここまでやって作ったものを、

苦労したからといって大事にしすぎないことです。

苦労した事実は重要ではありません。

ACフレームで、レイヤーを下がっていくということは、

よりミクロな視点になっていくということです。

各論により近づいている、ということでもありますから、

途中で何度でも、目的に立ち返ることが重要です。

目的に立ち返るときも、このACフレームを使って、

一つずつ登っていけば、考えの道筋がずれていないかが、

ずれているとしたら、どこからずれたのかを、把握しやすいはずです。

さて、長くなりましたので、今回はここまで。

次回は、さらに各論に近づきますが、

どうやってバランスを調整し、誰もが理解できる全体像をつくるか。

実例を用いて、詳しく書いていきます。

次回「再構築・再設計/関係を見つめる」

それじゃ、また。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?