わかりやすいことの罠

前回のnoteでは、

その前に記したhiveとAWARDの発表内容変えた、3つの理由の最後、

hiveの(自分の)発表に対する不満

を記すつもりが、違うことを書いてしまったので、

あらためて後編として記します。

前回のnoteはこちら↓をご覧ください。

何が不満だったの?

おかげさまで好評だったhiveの登壇内容。

よく拡散も頂いた内容のどこに不満があったのか?

それは「わかりやす過ぎた」ことでした。

特にアイコンの話は非常にキャッチーで、

どなたも盲点だったということで、

非常に多くの方に評価いただいたポイントなのですが、

間違っては欲しくないのは、

「アイコンをわかりやすくするのは、何ら本質的ではない」

ということなのです。

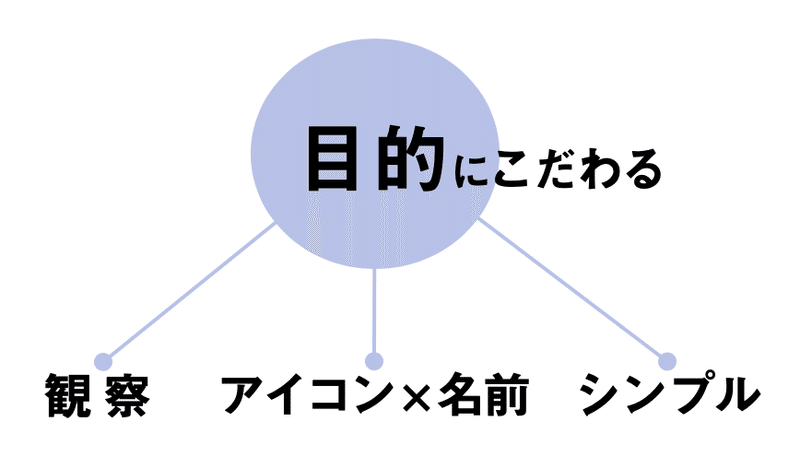

本質は「目的にこだわる」ことであって、それが念頭にないと、

いくらアイコンをキレイにしたところで、何も変わりはしないのです。

1. アイコンと名前を 考えました

2. よく観察しました

3. シンプルにつくりました

この3つは、あくまで「目的にこだわるためのテクニック」です。

3つの取り組みを一つずつ行い、最終的に全て行う必要があること。

そのことがもしかしたらキチンと伝えられなかったのではないか。

伝言ゲームになる内、本質的なことが抜け落ちてしまうことは、

よくあることですが、キャッチーに拡散されてしまったことで、

思ったより早く本質が抜け落ちている…

その危機感が「わかりやす過ぎた」と反省する要因となりました。

アイコンの話はやめた

このことは、hiveの投票時コメントにも片鱗が見えています。

全コメント中、"アイコン"の登場回数は20件、"シンプル"が15件、"目的"が14件、"観察"が0件。いかにアイコンのインパクトが強く、キャッチーであったかがわかります。

そのため、あえてAWARDに実際投影したスライドである、

ver3では、このアイコンについてはごっそり抜いたのです。

お気づきの方も居たかもしれませんが、

実は「観察」と「シンプル」については、

表現を変えてver3にも登場しています。

しかし、アイコンについては登場させませんでした。

私が本当に伝えたかったことは「本質に向き合え」

目的は理想、と書きました。

「本質的な事にとことん向き合え」

「納得するまで立ち向かえ」

根性とか気合とかそういうことではなく、つまり、

自分の言葉で、目的を語れるようになれ

です。

借り物ではない、腹に落とした言葉にこそ命がやどります。

そのために、何度でも立ち向かえばいい。

わかるまで、何度でもやり直したらいいんです。

AWARDの発表内容は、

そういう「泥臭さ」を全面に押し出しました。

スマートにかっこつけるより、泥にまみれろ

三種の神器の最初に必ず

「わたし、悩んでました」を入れたのは、そういう表現です。

この泥臭さ、誰か一人でも共感してくれたら、

私の勝ちだなと思っていました。

投票者コメントを見てみますと、ちらほらそういうコメントを書いてくださっている方がいらっしゃいましたので引用させていただきます。

・作る→現場で使う→ブラッシュアップのサイクルを現場を巻き込んでいる

・野良アプリ満載の環境なので、kintone環境整備の心構えを学べた

・私自身も業務改善プロジェクトを担っており、他部門が協力してくれない<中略>などつらいこともありますが、負けずに三種の神器を身につけたい

・何のためにkintoneを使うのか、神器を使って正面から向き合いたい

・モンスターと戦おうという勇気をもらった。

・楽しいスライドとは裏腹に実践的なプレゼン。自社でも腹を括って頑張ってみます。

・社内のkintone推進担当者として勇気のでる内容。

・現在自分が困っている事とリンクしたのでとてもわかりやすかった

・当たり前だけど見失いがちな観点での切り口に共感

・kintone導入担当者として、勇気のでる内容だった

前回のhiveのコメントは、

先程の単語調査でも分かる通り「分かりやすい」に反応したもの、

ほぼ全て短文コメントだったですが、

今回は上記のように熱く共感していただいたコメントが多く、

狙いがドンピシャでハマった人が何人かいらっしゃったようです。

わかりやすさを捨て、

本質的な部分への向き合い方を「刺さる人に刺しに行く」という狙いが当たったと思います。

ぼくは壇上から何を伝えたかったか

私が登壇した理由はグランプリを取ることでも、

自分が目立つことでも、施策を自慢することでもなく、

「誰かの心に火を付ける」「ワクワクを伝える」

ことでした。

その目的は、どうやら少し達成できたようです。

今後も、kintoneや業務改善を通して、

誰かの心に火を付ける活動を継続的に続けていきたいと思っています。

長くなりましたが以上で、

「ぼくは壇上から何を伝えたかったか」についてのnoteを終えます。

次回からは、資料に登場した数々のモンスターについて、

もう少し詳しく掘り下げていきたいと思います。

それじゃまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?