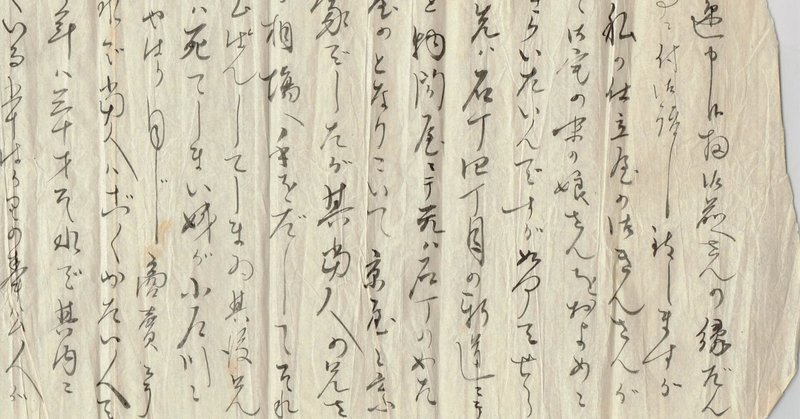

祖母の縁談話―父からの明治36年の手紙

神田区西小川町一丁目三番地の佐々木家に奉公している祖母田中はる子に父田中平吉から来た縁談の手紙である。

昔は町中に世話好きの人が必ずいた。

昨日、仕立屋の婦人から父親に縁談が持ち込まれた。縁談先は、日本橋本石町4丁目(現在は日本橋本町3、4丁目)の新道に昨年引っ越してきた京屋という太物問屋である。元は本石町の目立て屋の隣に店を構えていたが、兄が相場に手を出して出奔、その後に亡くなり、今は古くからの奉公人とふたり暮らしである。父親は、本石町のおばさんに実際に聞き込みを頼んで、近所の人や奉公人から話を聞いている。奉公人の話では「当人は29歳で堅い人で、奉公人と二人だけの生活であり、是非、家内が必要なので、縁があればお願いしたい」とのことだった。父親は、よい縁談だと言い、祖母の気持ちを尋ねている。

太物はかつては、絹織物の呉服に対して、木綿や麻織物のことを言ったが、今では、区別なく太物という。日本橋地区には、呉服や木綿を扱う店舗が並んでいた。

この手紙により、祖母は戸籍では三女であるが、姉妹について姉■つ(まつ)妹カツとあり、別の手紙でも名前が出てくるカツは、祖母の妹と思われる。昔は、町中で縁談の世話をしていたことが、改めて知られて興味深い。手紙でも、仕立屋の御きんさんや石町のおばさんが活躍している。

なお、祖母の縁談は進まなかったようで、明治40年に笠松近次郎と結婚した。

仮訳

【宛先】

神田区西小川町壱丁目三番地

佐々木様方にて

田中はる子様 行

消印36.5.22 前8.30

【差出】

日本橋区田所町

田中平吉 拝

【本文】

早速申候拝 御前さんの縁だんの事に付御話し致しますが 昨日私の仕立屋の御きんさんがきて御宅の末の娘さんをおよめにもらいたいんですが如何てせう 行先は石町四丁目の新道にてふと物問屋にて元は石丁のめたて屋のとなりにいて 京屋と云ふ大家でしたが其当人の兄さんが相場へ手をだしてそれで出ぽんしてしまゐ其後兄さんは死てしまい 姉が小石川にいてやはり白じ商売にて それで当人はごくかたい人てす 年は三十才 それで其内に古くいる五十はかりの奉公人が萬事世話しているんです 其奉公人と云ふのは其当人の父母よりの遺言でして萬事世話をして居ですとさ 就は近所の事故(ことゆえ)石丁の御ばさんにないきゝをしてもらったら近所では去年こしてきたばかりてわからないが其当人は堅人らしいと話をしていると丁度其京屋の奉公人が出きた故あの人におきゝなさいと云ふ故おばさんもかまはず其男にきいたらば当人は年は廿九才にて内は二人きりてすから家内をもらはなけれはなりませんが何卒御縁がありましたら願ひ升と云たそうてす 此話し先方にて大急ぎで居りますから おはるどのかんがへは如何てすか 父母や又下谷にても姉(■つ)妹(カツ)は実によき縁だんだと思ひますが おはるとのは如何に候哉 早速伺ひます 此手紙つき次第返事を下され度待居候

四月十七日 多奈可

おはるとのへ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?