芸術と信仰のはざまに生きて

なるべく本を買わないようにしている。

お金が惜しいのではなく、家が狭く、置き場所がないのだ。

それでもほしくて買うときは、一冊買ったら、代わりに手元の本を一冊処分する覚悟で買うようにする。そのつもりなのだが、やはり少しずつ増えていってしまう。

本を増やさぬよう、最寄りの区立図書館を日常的に利用する。

新聞の書評などを読んで、興味を惹かれると、その場でスマホを手に取って図書館のサイトにアクセスし、所蔵を確認して予約を入れる。

だが、書評で紹介されるような人気の本は、たいてい何十人もの順番待ちだ。需要の高い新刊書は、ネットワークを組む区立の各館で複数部数購入している場合が多いのだが、それでも貸出可能の連絡が来るまでに数か月か、場合によっては一年以上待つこともある。

やっと連絡が来たときには、さて、どんな内容の本だったか、どうして読みたいと思ったのか、すっかり忘れてしまっていたりする。

朝井まかての『白光』(文藝春秋, 2021)もそんな本だった。

手にとって、読み始めてみて、ようやく思い出した。

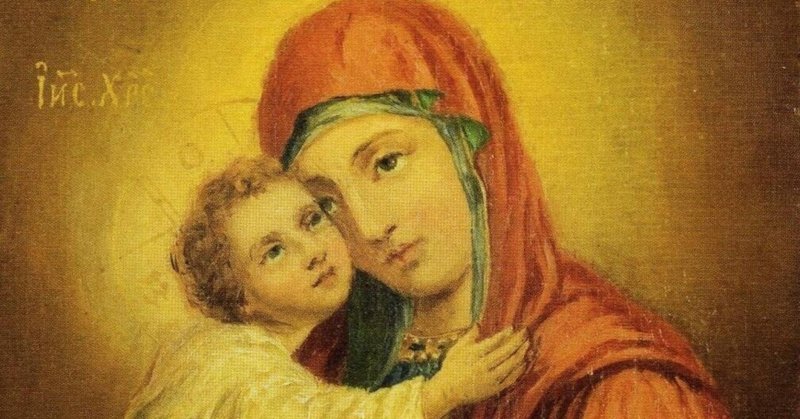

本書は、日本初の聖像画家として、明治維新後の波乱の時代を生き、一心に画業に打ち込んだ女性、山下りんの生涯を描いた物語である。

山下りんは、常陸国(茨城県)笠間藩の故郷から画の修行のために上京し、紆余曲折をへて官製の工部美術学校への入学を果たし、そこで学びながら、友人の縁で神田駿河台の日本ハリストス正教会に通うようになる。

そして受洗して正教徒イリナ山下りんとなり、ニコライ主教に見込まれて、ロシアの首都サンクトペテルブルクへの留学を命じられる。

こうして、りんは、二十代半ばにして、明治14(1881)年から約二年間、ノヴォデーヴィチ女子修道院で修道女たちと生活をともにしながら聖像画を学ぶ。

ロシアに渡れば、西洋近代絵画を存分に学べると期待していたりんであったが、修道院では、来る日も来る日も執拗に「平板で陰気な」聖像画の模写を強いられるばかり。

しかし、りんは芸術としての絵画を求めようとする。そのため教師役の修道女に反抗し、しばしばいさかいを起こす。やがて、りんは体調をくずし、五年間の予定であった修行を切り上げ、帰国を余儀なくされる

りんは、帰国後も正教会にとどまり、「芸術と宗教との相克」という問題に悩みながらも、生涯、聖像画師として、無数の聖像画の制作に取り組む。

そして、自分で調べもし、考えを尽くした果てに、初老といえる歳になって、ようやく思い至るのだ。

聖像画は、単に宗教的主題を描いた絵画ではない。<中略> 聖像画は人々の信心、崇敬を媒介するものだ。窓だ。この窓を通して、祈る者は神と生神女、聖人たちと一体になる。ゆえに画師は独自の解釈を排し、古式を守らねばならない。

東方正教会における伝統的な聖像画、すなわち「イコン」は、礼拝用の画像であり、いわば「聖具」である。たとえ、素朴で陰気に見えようとも、信仰生活の長い歴史に根差した正統性が尊重されなければならない。

従って、聖像画師は、何よりもまず、過去から受け継がれてきた伝統的なイコンを正確に模写できなければならないのだ。

そして、りんは、サンクトペテルブルクの女子修道院でりんを指導した「姉」たちにも思いをはせる。

もしかしたら、姉らは世俗化された聖像画からわたしを守ろうとした。

あなたは日本人で最初の聖像画師になるのだから、まだまっさらなのだから、まずは本物を学ばねばなりません。このギリシャ画こそが正教の源流です。

そんな風に、りんが「姉」たちの真意を悟り、わだかまりが溶けていく場面では、りんと一緒に悩んできた読者も、肩の荷を下ろすように感じる。

好きな場面がある。

老齢ですっかり身体が衰えたニコライ大主教が、寒い雪の中、聖堂内の敷地にあるりんの工房を不意におとずれ、りんと短い会話を交わす。大主教は七十七歳、りんも五十代半ばである。

りんは迷いながら、大主教に問いかける。

「一つ、お伺いしたいことがあります」

「なんなりと」

「これまでわたくしの描くものを黙って見守ってきてくださったのは、なにゆえですか」

「お前さん、探求心、強い。初めて会った日本人、そうだった。好奇心と探求心強くて、わたし感激した」

やはり、すべて承知のうえであったのだ。左の手首に巻いたチョトキが微かに鳴った。

「わたくしの手が真実にふれるまで、待っていてくださったのですね」

「新しい車輪、キイキイいう。でも、なんとかやれるものだ。そのうち、なめらかに回るようになる」

白眉の下の目が悪戯っぽく笑っている。

「今では、聖像画を窓だと思うて描いております」

「ん。そうかもしれねえな。聖像画は観るものであり、観られるものだ」

窓外は晴れてきて、けれど雪はまだ降っている。風に流れて白い筋が光る。

「イリナ。この磔刑のハリストス、簡潔だね」

そして大主教は深くうなずいた。

「純なる簡潔さ。これこそがまさに聖なるものだ」

十字架上のキリストを描いた聖像画には、りんが生涯かけて探求し、到達した真実がいのちとして吹き込まれていた。純なる簡潔さ、それを大主教にしっかりと見届けてもらうことができた。

このエピソードはおそらく作家の創作であろう、と想像する。

歴史上の人物を描く小説は、一連の史実を綿密に調べ上げ、それらを正確に再構築すればそれでよいというものではない。

史実と史実のすき間にある「余白」に、いかに想像力豊かに「真実」を描いてみせるか。そこにこそ、作家の本領が発揮されるのだろう。

本書では、そうした「余白」の一つひとつに、読者にはうかがい知れぬような作家の生みの苦しみが、あるいは創造の喜びが、いのちとして吹き込まれているように感じられる。まさに、りんが到達したキリストの磔刑像と同じように。

作家のたしかな力量にここちよく身を委ねながら、りんの生涯をたどり、彼女が生きた時代状況にも目が開かれる、そんな豊かな読書体験となった。

もはや蛇足であるが、もう一か所だけ、心に残る場面をかんたんにご紹介したい。

りんの甥、すなわち石版印刷業を営む兄の重房の息子重幸が軍人を志し、家業を継がずに海軍に入る。明治維新後、欧米に熱心に学び、清国との戦争にも勝利し、軍備も着々と増強し、発展成長著しい日本において、軍人は花形の職業であった。

そして、日本はついに大国ロシアと開戦に至る。重幸が少機関士として乗った戦艦初瀬は旅順沖で水雷に触れて沈没し、重幸は戦死する。

ささやかな葬儀の場で、弔問客はりんの姿に眉を顰め、嫌悪を露わにする。兄嫁も決してりんとは目を合わそうとしない。りんをロシアの縁者と見なすためである。

兄の重房と二人きりになると、りんは絞り出すように謝罪を口にする。

「兄上、申し訳ありません」

「お前が何を詫びる」

「わたしは正教会の画師でありますから」

「馬鹿なことを言うな。重幸はロシヤに殺されたんじゃねえ。戦争に殺されたんだ。戦争とはそういうものだ」

重房のこの言葉は、いやおうなく現在進行中の戦争を想起させる。

いま、このときにも、ウクライナの兵士や市民が、そしてまたロシアの兵士が殺されている。

この戦争で、裁かれねばならない戦争犯罪人は厳然と存在する。また、戦争は、しばしば人間の獣性を露わにすることも事実だ。

それでも、憎むべきはロシアではない。ましてやウクライナではない。ロシアとウクライナが憎み合えば、憎しみの連鎖は断ち切れない。

「戦争とはそういうものだ。」だからこそ、憎むべきは戦争なのだ。

そんなことはみなわかっている。わかっているのに、戦争を止められない。

人間は、なんど同じことを繰り返せば気がすむのだろうか?

※画像は、山下りん「ウラジーミルの聖母」1901

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?