(4)チェーホフと自我

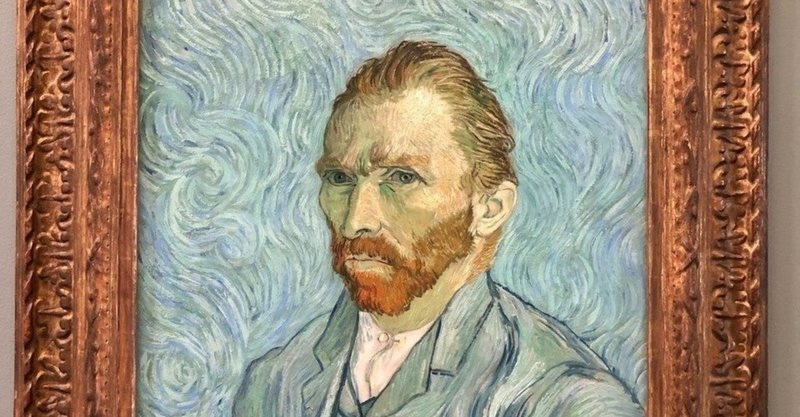

チェーホフは、作品中で、作家自身の「自我」をほとんど表現しようとしなかった。読者が、チェーホフの作品中に作家の自画像(self-image)を見出すことは困難である。

ロシア文学者の沼野充義氏は、「チェーホフは数多い作品の中に、自分の「分身」とはっきり呼べるような人物をほとんど一人も書き込まなかったのではないか」と述べている。

沼野氏は、「チェーホフにはそもそも自分の内面を人目にさらすことを極端に嫌う傾向があった」と指摘し、その傍証として、友人に宛てた手紙の中の次のような一節を引用している。「自分について詳細に書かれたものを読むこと、まして、自分のことを書いて印刷物に掲載することは、僕にとって正真正銘の苦痛なのです。」(沼野充義『チェーホフ 七分の絶望と三分の希望』講談社、2016)

そのような作家自身の性格とは裏腹に、チェーホフは、人間の自我というものを極めて重視していたように思われる。ここで「自我を重視する」という意味は、社会的な通念や常識、世間体や評判といったものに対して、個々の人間の自由な信念や率直な思い、自然な直観をより尊重する、ということである。そのような傾向は、チェーホフの様々な作品に見られるものである。

今回ご紹介する「黒衣の僧」(1894)は、チェーホフに珍しく「幻想的」な作風を持つ短編小説である。

哲学を専攻する学者である主人公のコブリンは、いつの間にか頭に憑りついた伝説に導かれて「黒衣の僧」の幻覚を見るようになる。この幻覚は、コブリンに対して「君は神に選ばれた数少ない者の一人であり、永遠の真実に奉仕しているのだ」と告げる。

作品の冒頭で、コブリンは「疲労こんぱいのあげく神経を痛めた」とされており、幻覚を見た要因として、過重な労働(=研究)による精神の変調の可能性が暗示されている。しかし、時おり幻覚と会話しながらも、コブリンは生活にも自身にも満足し、幼なじみのターニャに恋をし、そして精力的に仕事に励む。一言でいえば、幸福である。

コブリンはターニャと結婚し、新たな家庭生活が始まる。ある日、ターニャは幻覚と会話をするコブリンを目撃し、「あなたは精神病よ」と宣告する。コブリンは、医者に連れていかれ、治療が始まる。

コブリンの精神は快方に向かい、黒衣の僧を見ることもなくなる。しかし、以前は、快活で、善良で、愛すべき人間であったコブリンは、治療と矯正によって、これらの美質をすっかり失ってしまい、今や、月並みな、心の狭い、つまらぬ人間となり果てる。コブリンは、ターニャや義父を強く責める。

「なるほど僕は気が狂った。誇大妄想狂だった。しかしその代りに陽気で元気いっぱいで、仕合せでさえあった。興味のある、独創的な男だった。今の僕は、確かに分別もあり一そうしっかりもして来た。しかしその代りには皆と同じ人間になってしまった。月並みな人間になって、生きるのが大儀になっている。……ああ、あなた方は何という残酷なことを僕にしてくれたことか! 僕は幻覚を見た。しかしそれが誰の邪魔になったのだ? 一体、誰の邪魔になったのだ?」(池田健太郎訳)

そして、コブリンの家庭生活は破綻する。

二年後、喀血の発作に襲われたコブリンは、クリミアへ転地療養に赴く。そこで、義父の死を知らせるターニャの手紙を読み、その手紙に込められた強い憎しみに動揺する。その時、突然、黒衣の僧が現れ、コブリンに「なぜお前はわしの言葉を信じなかったのだ?」とたずね、コブリンは激しく血を吐いて死んでいく。

非凡人と凡人、特異な才能を持った人間と月並みな人間、あるいは神に選ばれた人間とその他大勢、そのような対立が描かれているとすれば、この作品のテーマも、まさにドストエフスキー的である。

コブリンにおいては、非凡人と凡人が共存していた。そして、自らのうちの非凡人を楽観的に信じる限りにおいて、彼は幸福であったのだ。

もしかしたら、あらゆる人間のうちには、コブリンのように、多かれ少なかれ、凡人と非凡人が同居しているのではないだろうか? 少なくとも、愚直に、楽観的に自らの特異性、独自性を信じることから生み出されるものがあるのではないだろうか?

もちろん、自我に固執して周囲を顧みない者は不道徳である。一方で、世間的な良識や規範への盲目的服従は、それが偽らざる自我に反するものであるとすれば、必ずしも美徳であるとは言えない。

チェーホフのまなざしには、しばしば、愚直に自我を貫こうとする人物への愛情が感じられる。

翻って、チェーホフが、自分の内面を人目にさらすのを嫌ったとすれば、そこには、幾分かの含羞とともに、自身の「自我」を大切に守ろうとする姿勢があったのではないだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?