ロブ・ハルフォード『Confess』要約と感想①

大学の前期と就活がひと段落し、ようやく私生活に余裕が出てきたのでロブ・ハルフォードの自伝「Confess」を読むことにしました。誕生から現在まで音楽制作と私生活について...という一般的な自伝、かと思いきや読んでみると本文のかなり多くがロブのセクシュアリティと性の遍歴について割かれているんですよね。つまり彼のアイデンティティと音楽スタイルには自身のセクシュアリティが非常に大きな比重を占めているということだと思います(ロブは1998年にゲイであることをカミングアウトしました)。アルバム制作やツアーのこぼれ話なんかも面白いんですが、当時存在したゲイのハッテン場、ゲイコミュニティ内の慣習といったものが非常に詳しくお話されているので、70年代後半~の欧米のゲイカルチャーを知る上でも貴重な資料だと思います。

というわけで計374ページに渡る大著を全部訳すのは無理なので、今回は(私の専門領域である)ロブ氏のセクシュアリティに関する部分をメインに拾いつつ、感想を述べていきます。まだ全部読めてないので①では9章の内容まで。

まずはロブの幼少期の話(1章、2章)。

10歳までには自分がゲイだということがわかった。(p17)

2章の頭からロブの性の目覚めの話が始まります。彼は小さいころから周囲の女の子たちより男の子たちのほうが好きだったとのこと。最も早い記憶はスティーブンという名の男の子との思い出。どんな時もその子の後をついて、休み時間は常に一緒に遊びたがったようです。「たぶん彼は僕のことをうっとおしい同級生だと思っていただろうね...」とロブは語っていました。

ブロックスウィッチという町にある中等学校に入学すると、ロブのセクシュアリティに関する混乱はますます大きくなります。ほとんどの人がかならず迎える時期だと思いますが、彼もセックスや自慰といったものを覚えていきます。(ロブ氏が最初にそれを教わったのは近所にいる年上の男の子だったようです。)ロブは学校内でも同級生と相互で自慰ごっこに励んでおり、先生に見つかってしまうという恐ろしい経験をしたそうです。(退学等にはならず厳重注意ですんだそうで、それでも当時はラッキーな方です)。現在の日本でも男子校だとそういう行為は少なくないそう。ロブも「(自分が学校で関係を持った)友人たちはそれをゲイ的な行為だとは思っていなかったはずだ。なぜなら彼らは今ストレートで、子どももいるからね」とその出来事を「思春期の一時的なもの」として考えているみたいです。しかしロブの場合は違った。

「十代の初期までには自分はゲイなんじゃないかと疑いをもっていた。女の子より男の子の方が性的な空想の対象だったんだ。そういう性的な関係を持つことは怖くはなかった。それは自分にとって自然で、普通のことだったから。でもその願望は隠し続けなきゃいけないと本能的に知っていたんだ。」(p21)

もう一つ思春期のロブにとって印象深い出来事があったそうです。それは13歳のころ、ブラックプールのWestward Ho!という海水浴場に家族といったとき。(彼はよく家族とトレーラーハウスを借りてそこに行っていたそうです)その時にゲイのエロティックなシーンが描かれた本を、おそらく売店で見つけこっそりトレーラーハウスに持ち込みます。その本はロブいわく「教科書のようなもの」だそうで、「そうかこれがゲイの男性がすることなんだ」と知るきっかけになったそうです。しかし家に帰り、父親がトレーラーハウスを片付けている間にその本が見つかってしまいます。

父親に「これがどういう本かわかっているのか?」と問われ僕は「わかっているよ」と答えた。父親は僕をにらみつけ「これを否定するか?」と聞いた。僕は「もちろんだよ、父さん。ただのジョークだよ!」と言うこともできた。でもそうしなかった。僕は「いいや。それを否定しないよ」と答えたんだ。それは父へのカミングアウトだった。[・・・]父親はそれ以来この出来事に言及することはなかった。(p23)

この後家族にも知れ渡り、ひと悶着あったそうなのですが、家族に対して自分のセクシュアリティを否定しなかったというロブの姿勢は非常に勇気がいることだったと思います。ちなみに1998年にカムアウト後、ロブは父と和解しています。

その後劇団にいたり服屋やポルノショップで働いたりしたのちに(3章)、当時イアン・ヒルと付き合っていた妹の紹介でジューダス・プリーストに加入します(4章)。4章のなかでロブが意外にも、当時のグラムロックにハマッていた様子が書かれています。マーク・ボランやデヴィッド・ボウイ、ロキシー・ミュージック、スウィートなどなど。特にお気に入りだったのがクィーンだそう。フレディのパフォーマンスに夢中になっていた様子が本文で語られています。ロブがクィーンのライブをバーミンガムで見たのち、当時のプリーストのマネージャー、Corkyがバンドのフォト・セッションを企画します。そこでCorkyはメンバーそれぞれにニックネームを付けていきました。イアン"Skillfull"ヒル、ケン”K.K”ダウニング、そしてロブ”クィーン”ハルフォード。しかしロブはこの”クィーン”という単語の使用に怒りました。

僕はそれを聞いた途端かわいた笑いがでてきて、それは恥ずかしさも含んでいたが、侮辱されたと思ったんだ。「こんなことを言うなんてどういうつもりなんだ?」と僕は言い、「ただ思いついただけだよ」と彼は言った。「もうこんなことはしないでくれ」と返した。(p60)

バンドのメンバーはロブがゲイであることは初期から知っており、当時ロブの性的なアイデンティティに混乱があったことは明らかに見えていました。おそらくCorkyもそれを見越して「クィーン」というニックネームを考えたのでしょう(当時人気だったクィーンの中性的な雰囲気にあやかったのでしょう。ロブもセッションの間髪の毛にパーマをかけたりしていたようなので)しかしロブは「クィーン」とは呼ばれたくなかった。その理由について

当時ゲイ男性というのは、Are You Being Served?(1972年~1985年まで放送していたコメディ番組)という番組の登場人物、Mr. Humphriesのように滑稽な人物として描かれていた。彼らはうるさく叫び、女みたいに気取って話し、男の下着を下ろすことを常に想像するキャラクターだ。「I'm Free!」といった馬鹿馬鹿しいキャッチフレーズをもってふざけているだけだ。僕は決してそんな人間じゃなかった。僕はゲイだったけど、表面上はウォールソール生まれの男なんだ。ケンやイアンたちと同じように地に足がついた人間だし、彼らと同じレベルで話し、同じもので笑うんだ。僕たちは共に怒りを抱えるバンドメイトなんだ」(p60)

つまりロブのアイデンティティはクィーン、日本では「オネエキャラ」と言われるような戯画的で、女性的なゲイとは遠く隔たったものでした。そうした「クィーン」なイメージのゲイ男性像は実際のゲイをからかったものでもあり、ロブは自分が「クィーン」と呼ばれることに「侮辱された」と感じたのです。彼はダウニングやイアンと同じ普通の「男性」だったのですから。

次の5章ではマネージャーCorkyの勧めもあり、バンドをダブルギターの編成にします。そこでグレン・ティプトンが加入。そしてアルバムRocka Rollaの制作に入り、ツアーを行いました。そのアルバムはセールス的にはそれほど振るわなかったのですが、その後Arnakataと契約し、Sad Wings of Destiny、Sin After Sinの制作に入ります(第6章)。

このアルバムのなかで特に面白い作品はSin After Sinの"Raw Deal"です。ロブは"Raw Deal"について「自分にとって最も重要な作品」と述べ、

"Raw Deal"はFire Islandというゲイバーについての歌だ。そこはニューヨークのはずれにある、ヒップなホモセクシュアルたちがうろつく場所だ。僕は人生のなかでFire Islandというゲイバーに行ったことはなくて、そのうえバーミンガムのゲイバーにクルージング(パートナーを探しに行くこと)もしたことがなかったんだけど。その曲の歌詞は純粋に自分の貪欲な想像によって書き上げたんだ。(p89)

ここでロブが本文で引用している"Raw Deal"の歌詞の一部を見てみると

I made a spike about nine o'clock on a Saturday

All eyes hit me as I walked into the door

Then steel and leather guys were fooling in the denim dudes

A couple cards played rough stuff, New York, fire island

拙訳をしてみると「土曜日の夜9時、俺の気分は高まっていた/ ドアを開けて中に入った時、奴らの目が一斉に俺の方を向く/ レザーを着た男たちがデニム姿の男たちとじゃれあっている/ カップルたちが荒々しい行為にふけっている/ そうここはニューヨーク、Fire island」という感じでしょうか(ゲイ的な雰囲気が出るように強調してみました。)私はロブがゲイ・ソングとしてこの歌詞を書いたことをすでに知っているのでこれ以外に訳が見つからないのですが、古参ファンの方のなかで当時"Raw Deal"を聞いて「こんな曲だと思ってた」みたいなものがあればDMか何かで教えていただけると嬉しいです。

この"Raw Deal"については

("Raw Deal"は)カミングアウトした曲で、クローゼットの中にいるゲイ男性としての、自分の怒りの放出だった。僕はやりすぎた、人々が歌詞をつなぎ合わせて(この作品がゲイソングだと)推察してしまうかもしれないと思った。(クローゼットの)ドアが開かれて、ピシャリと閉じれられてしまうかもしれない。でも何も起こらなかった。バンドは歌詞について何も言わなかった。ー彼らは常に僕の歌詞に多大な敬意を払ってくれていたから、そのままにしておいたんだろうー。批評家もファンも何も気が付かなかった。それは誰も聞いてくれない怒りの叫び声のようなものだった。(p89-p90)

とのこと。そもそも当時のヘヴィメタル界って男性たちの集まりだったから、マッチョな男性たちが歌詞のなかでじゃれ合っていても違和感みたいなものはなかったのかもしれない・・(この曲については当時聞いていたメタルファンの話を伺ってみたいですね)。他にもStained Classの”Beyoud The Realms of death”の「I'm safe here in my mind/ I'm free to speak with my own kind」の一節もロブの個人的な思いが詰まっているそうです(p99)。

次の7章では1978年のStained Class ~ Killing Machineのあたりの、プリーストのファッションイメージの転換について書かれています。ロブが全身レザーでバイク載って鞭持って・・・のスタイルになったのはこのあたりの時期。以前訳した1998年5月のThe Advocate誌のインタビューで、このイメージ転換についてロブは以下のように言っていました。

(プリーストのスタイルはどこから来たのかと問われて)自分たちが演奏しているサウンドに合う衣装は何だろう?それで言ったんだよ、オーケー、私はゲイなんだからレザーを着てそのセクシュアルな面―その世界―を表したらどうかって。そして私はそれを持ってステージに上がったんだよ。そんなわけで私はレザーを着てバイクに乗ってステージに来たんだ、それで初めて自分でいられるような感覚になったんだ。本当に最高だよ。こうやってもっと派手にしていったんだ、なぜなら自分たちの音楽はとても喧しいからね。人生以上に大きなものだよ。それで最初に行った場所はMr.Sというロンドンのレザー・ショップだった。

『Confess』では若干ニュアンスの違う発言がなされていて、バンドのイメージ転換についてもうちょっと詳しく語られていました。

この新しい衣装についての最も大きな神話は、僕が自分のホモセクシュアリティの覆い、はけ口としてそのイメージ(バイカーとSMイメージ)を立案したということだ。つまり僕は外でもベッドルームでもそのような服を着てスリルを感じていると考えられている。それは全く違う。僕はSMやレザーや鎖といったクィアのサブカルチャーには関心がないんだ。それは単に自分には合わないんだ。僕の性的な指向が向く対象は確かに男性だけれど、完璧にvanilla(一般的なセックスの在り方を好む人)なんだよ。人生のなかで一度も寝室で鞭を使ったことはないんだ。(p102)

レザーとバイカー路線で行こう!みたいな話はダウニングのアイデアもあったみたいです。でもSM要素の部分は自分の性的アイデンティティの現れというよりも、ファッション的要素が強いみたいです。しかしやはりロブは自身のファッションに何かしらのゲイ的ニュアンスは込めていたようです。

僕たちのファン、男でも女でも僕たちの新しいイメージに隠されたゲイ的な要素には気づかなかった。(p102)

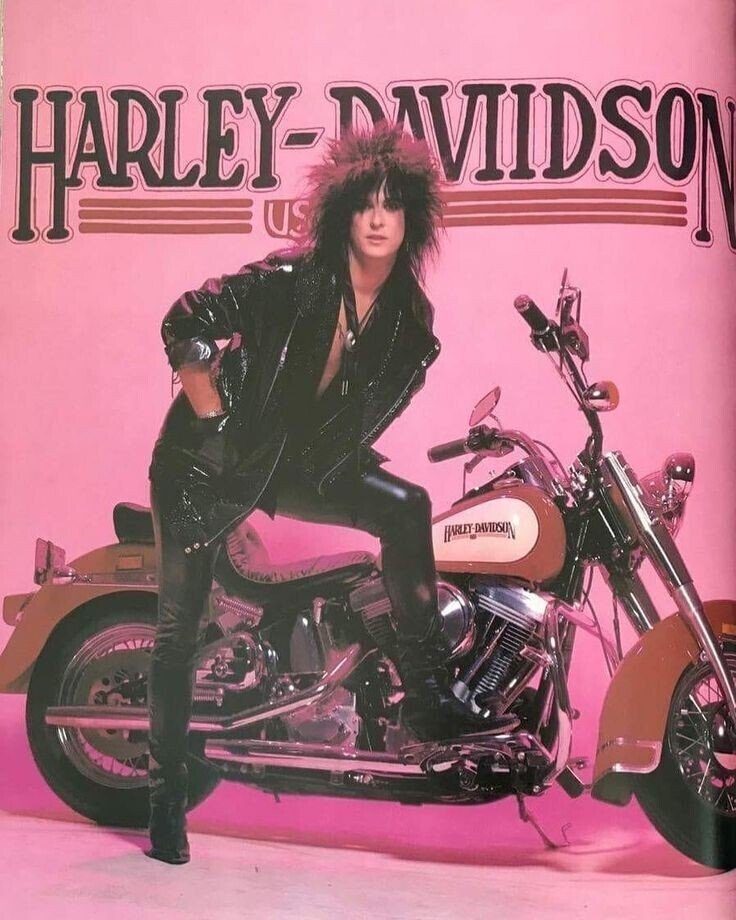

ロブたちがゲイ向けのレザー・ショップで衣装を揃えたのは事実だと思います。(本書でもワンズワースのSMショップで撮った写真が載っています)確かに音楽界のバイカーファッションを比較してみるとロブの衣装はだいぶ独特なんですよね。試しにモトリー・クルーがバイカーファッションやってた時期の画像とロブさんを比べてみると雰囲気が全然違って、前者の方が1950年代のマーロン・ブランド主演の映画「乱暴者」みたいな古典的なバイカーファッションに見えます。

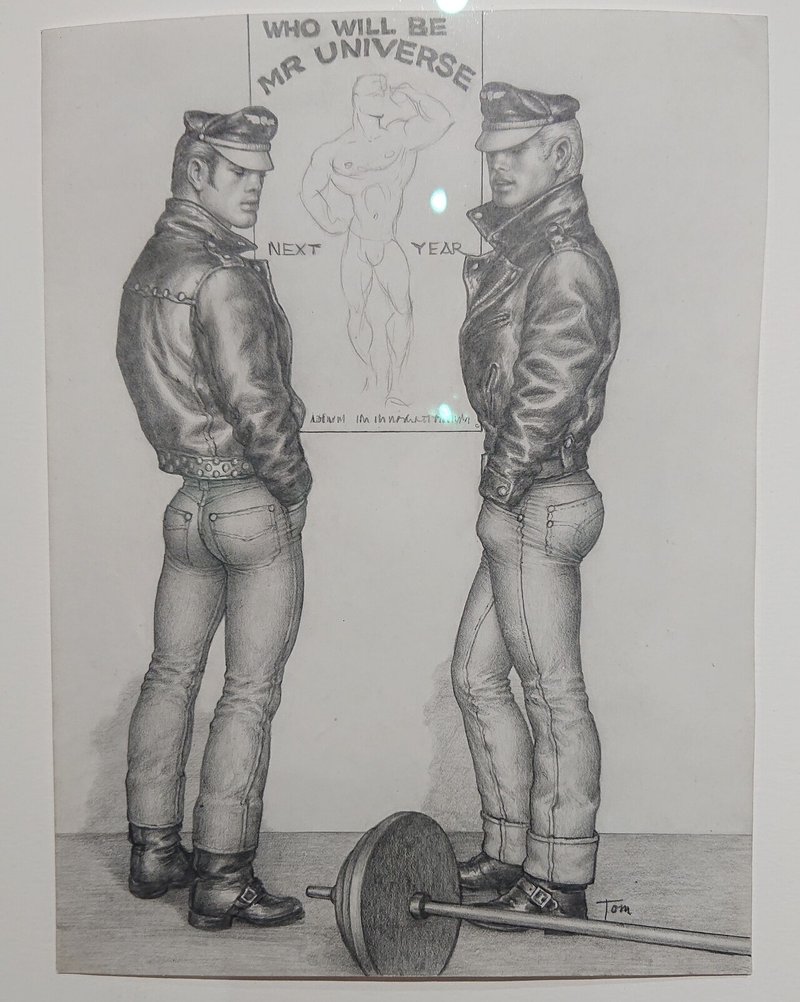

ロブさんの方はトムオブフィンランドの絵やヴィレッジ・ピープルのグレン・ヒューズのファッションと等式で繋がる見た目です。

バイカーが一つの若者カルチャーになるのは戦後の1950年代~なのですが、同時にそのマッチョさと女性がいない空間はゲイにとっても非常に魅力で、バイカーカルチャーとゲイカルチャーは非常に隣接したものになります。1970年代になるとストーンウォールの反乱(1969年)の余波もあり、ゲイカルチャーはどんどん拡大し商業的なものになります(ゲイ関連の出版物も爆発的に増えていく時期です)。そんな中で「俺たちは女っぽいゲイじゃないぞ」と「ゲイ=女々しい」というステレオタイプに反抗するゲイ男性たちがよりマッチョな男性イメージを求めていくんですが、特に好まれたイメージが革ジャンを着たバイカー、土木作業員、軍人だったんです(ヴィレッジ・ピープルのファッションはすべてそれを模したものです)。そしてゲイカルチャーの中でレザーはSMのサブカルチャーと融合して発展していったのです。つまりゲイカルチャーの中のバイカー(レザー)イメージと純粋なバイカーファッションって少し違いがあるんです。(後者のファッションは1960年代あたりのロカビリーもやってましたが、そのメッセージはヘテロセクシュアルにアピールしたものだったはずです)。

あともう一つ紹介したいのがロブのサンフランシスコのゲイカルチャーへの憧憬と「glory hole」のお話ですね。当時はサンフランシスコ、例えばカストロ通りなどはゲイのメッカでした(現在でもそうかな)。ロブは1970年代後半にツアーでそこにいったときにゲイ雑誌のThe Advocateがどうしても欲しくて、販売機で買ってこっそりホテルで読んでいたらしいです。他にもBob Damronという人の『Address Book』などゲイ関連の本など様々なものをゲットしていたらしいです。

ツアー・バスが夜通し走るなか、僕は寝台に横になってカーテンを閉めて、ゲイ雑誌や本に書かれていた情報を思い出していた。アラバマのバーミングハムにあるFire Pitは最高のゲイバーだということ、ケンタッキー州のコヴィントンにあるJouche Bo's、ハリウッドのメルローズにあるAnnex Westといったゲイバーのこと。(p105)

しかしロブは当時そういったゲイバーに行くことはありませんでした。なぜなら「もしファンがそういった場に行く自分を見つけてしまったら」という恐怖が常にあったためです。

ロブのそうした葛藤、寂しさはツアーを繰り返すなかで増大していきます。

ゴールド・ディスクを取ってライブを満員にしても、毎夜一人で電気を消してベッドで眠るとき、自分のフラストレーションは溜まりハッピーではなかった。[・・・]息苦しい生活をするか、自分の愛するバンドを殺すかの2択だった。(p134)

当時自分は「ノーマル」つまりヘテロセクシュアルと同じようにパートナーを得ることなど不可能だと思っていたロブは、見知らぬ人とのその場限りの性的な関係を求めるようになっていきます。例えばロブが言及していたのはテキサスのトラック運転手向けのドライブインのトイレ、アメリカのこういった場所はゲイ男性がランダムなセックス相手を探す場所としての機能もあったそうです。そこには互いが匿名の状態でゲイであることを判別し、関係に流れ込むまでの一連のルールがありました。

まず最初に「グローリー・ホール」と呼ばれている穴が開いている個室を探すんだ。それは隣の個室に通じている、ちょうどペニスが入るサイズの穴だ。鍵をかけて、その個室のトイレに座りただじっと待つ・・・。待ち続けて、ついに隣の個室に一人の男性が入って来たとする。その彼が座る数秒間待って、やさしく3回足を踏み鳴らすんだ、「トントントン」という感じで。通常は何も返答がない。しかしもしその彼が「トントントン」と同じリズムで返して来たら、その動作は3回か4回繰り返すんだけれど、自分の足が(だんだんとトイレの仕切りに移動していって)そのしきりの下に触れたら行為に至ることができる。まず自分のペニスをグローリー・ホールに挿入する。そして相手はそれを握ったり、吸ったりする。そしてお互いの役割を交代して終了だ。その行為の最中は音を立ててはいけない。たまたまトイレに人が入って来た時は疑われないように動きを止める。そして彼らが警察官ではないことを祈るんだ。エチケットとして相手が個室を出て手を洗い、トイレから出ていくまで片方は個室に残る。最終的に「リアルではない」コミュニケーションを通して人間的なコミュニケーションを取ることができるというわけだ。(p135)

もしプリーストがツアー中、昼休憩のためにドライブインに立ち寄ったとしても、僕は(上記の行為のために)トイレに入っただろう。バンドメンバーが僕のやっていることを知っているかどうかは知らない。彼らはその行為を疑うかもしれない。僕は何も言わないし、彼らも何も言わないだろう。多分、礼儀正しくも僕のスペースを開けたまま待っているだろう。(p136)

私はロブがいくつか自伝の中で述べるバンドへの信頼感やバンドの、ロブのセクシュアリティとの距離の取り方がかなり好きですね。イアンやダウニングにしてみたら単純にタッチしづらい問題だったのかもしれないですけれど、当事者としては自分の性的指向や性生活に干渉せず、普通に接してくれるのが一番楽ですから(もちろん人による部分ですが)。

グローリー・ホールの話、似たような場所は日本の駅の公衆トイレとかでも存在すると聞いたことがあります。そういった行為は衛生的でなくセーフ・セックスとは対極の行為ですからリスクが高い。しかしゲイや性的マイノリティの公衆セックスの問題って性欲の強弱ではなく、社会の構造的な問題があると思っています。今でこそ同性同士で入れるラブホテルは増えてきますが、それが無い場合、独り暮らし独身なら別ですが、関係を持てる場はバーなど特定の空間か野外など限られてきますからね。またロブのようなロックスター、芸能人など一定のステータスにある人間って性のプライベートの確保がすごく難しいと思います。特に当時は。匿名性が担保される「グローリー・ホール」に足を運ぶ感情も個人的に理解できます。現在の日本でも「芸能人と性のプライベート・権利」ってしっかり考えていきたいですよね。

今回はいったんここまでで終わります。カムアウトしたころの話や心境の変化なども読み取っていきたいですね。ここまで読んでいただきありがとうございました。

めろん

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?