競争を疑うのが難しい理由(近代的理性が本能を肯定するという話)

今回は、「競争」を疑うことの難しさをテーマにしたいと思う。

このnoteでは、これまで、「競争」を疑問視する記事を出してきた。

それは例えば、「なぜテクノロジーが進歩したのに生活が楽になっていないのか?(答え:競争のやりすぎ)」や「経済成長すると少子化が進む理由と、べーシックインカムによる出生率の改善について」という記事だ。

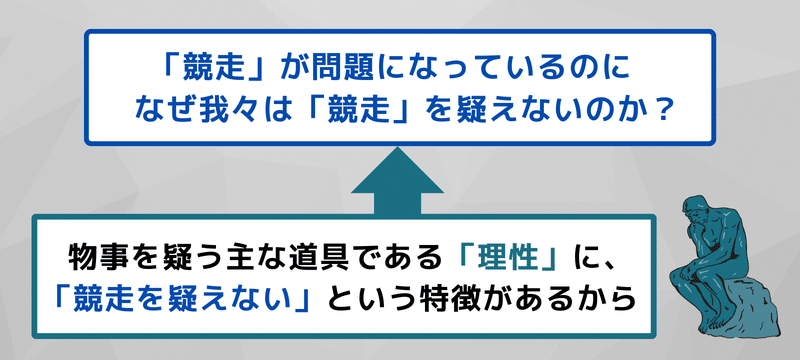

この記事では、「なぜ我々は競争を疑うのが難しいのか?」を論じたい。

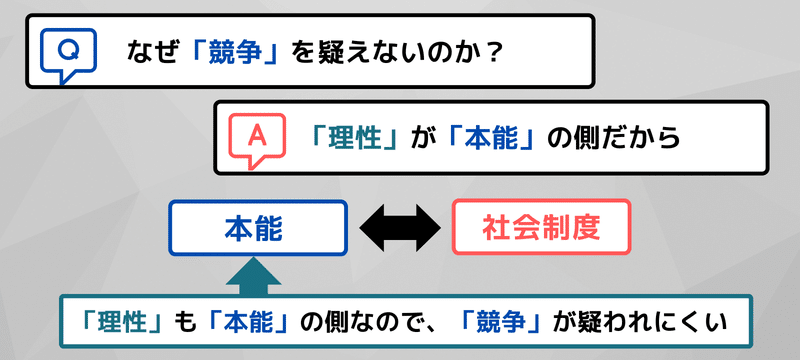

「競争」を疑えないのは「理性」が問題?

ここでの問題意識は、「競争が問題になっているのに、競走をなかなか疑えないこと」だ。

我々が競争を疑いにくい理由として、「理性」というものに焦点を当てたいと思う。

近代的な思考様式を身に着けた人間は、「理性」によって物事を疑うことが多くなるが、そうやって何かを疑おうとするやり方である「近代的理性」に、「競争を疑えない」という特徴があることを指摘したい。

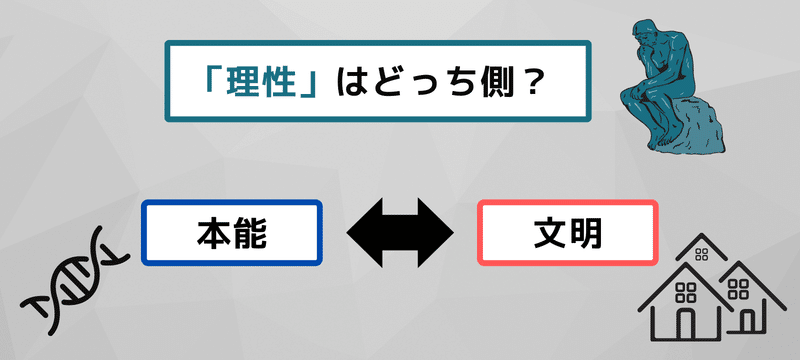

人間には、お腹が空くとか性欲を感じるといった、動物としての「本能」がある。一方で、現代社会のような「文明」を築き上げてきた。

まず、ここでは、「本能」と「文明」が対立すると考える。

そしてその上で、「理性」はどちら側か? と質問したい。

ここで、「理性」が「文明」の側であると考える人は多いだろうと思う。

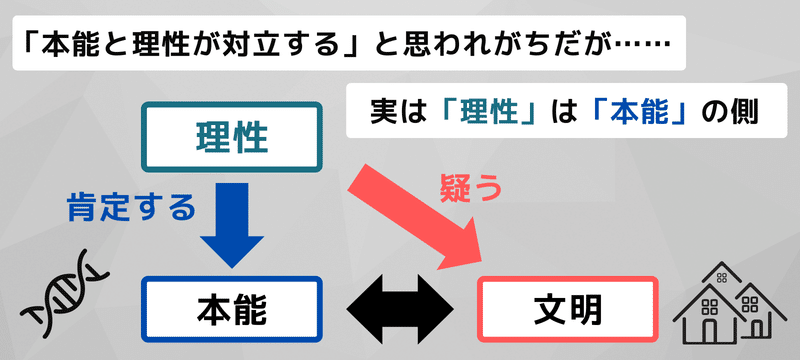

だが、この記事で主張したいのは、実は「理性」は「本能」の側で、「文明」と対立することだ。

一般的には、「本能と理性が対立する」と考えられることが多いが、ここでは、「理性」には、「文明」を疑い、「本能」を肯定する性質があると主張したい。

そして、この「理性」の性質によって、我々は「競争」を疑うことが難しくなっている。

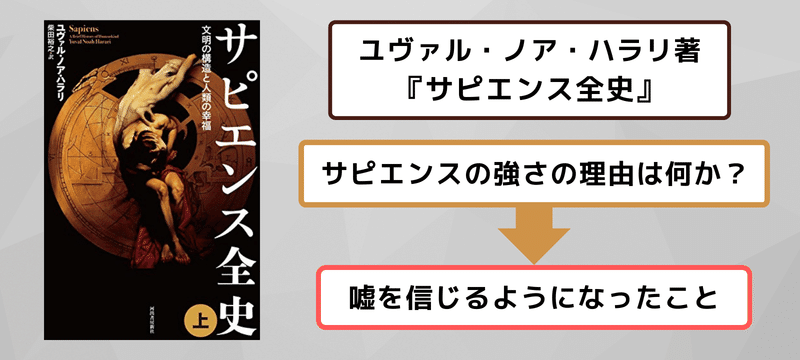

これを説明するために、『サピエンス全史』という書籍の内容を援用したいと思う。

『サピエンス全史』による「サピエンスの強さの理由」

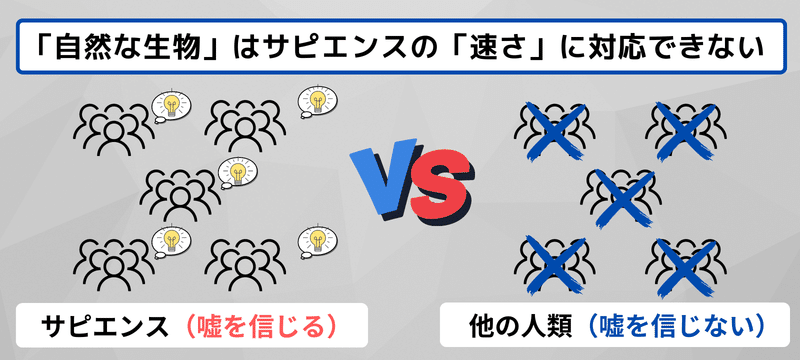

『サピエンス全史』の序盤では、「なぜ我々ホモ・サピエンスが、今の繁栄した社会を築き上げたほど強い種になれたのか?」「サピエンスの強さの理由は何か?」という話がされている。

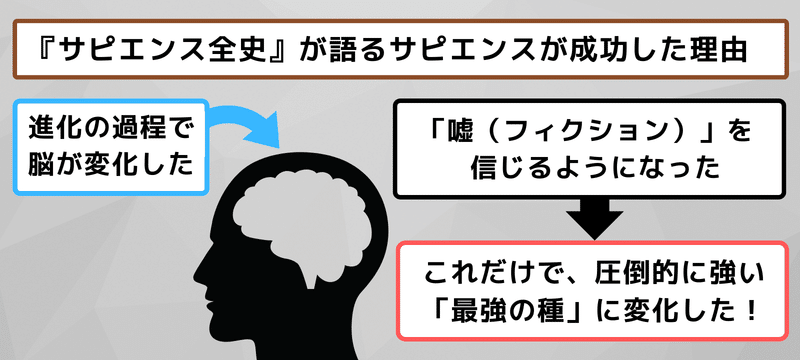

本書では、「嘘を信じるようになった」ことが、サピエンスの強さの理由であるとしている。

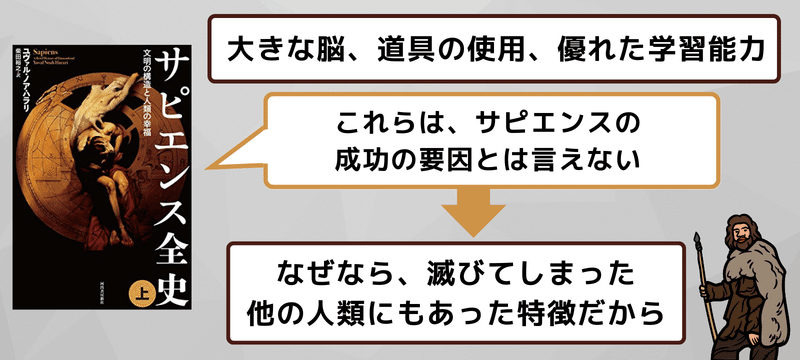

『サピエンス全史』で、著者のユヴァル・ノア・ハラリは、「大きな脳、道具の使用、優れた学習能力」といった、一般的にサピエンスの強みと見なされやすい特徴は、サピエンスが種として成功した要因ではないと主張している。

その理由は、例えばネアンデルタール人などの、サピエンスとの生存競争に破れた人類も、「大きな脳、道具の使用、優れた学習能力」といった特徴を持っていたからだ。

「脳の大きさや身体能力などのスペックはそれほど変わらないのに、サピエンスはここまで繁栄し、他の人類は滅んだ。その差はどこにあったのか?」が、『サピエンス全史』で語られていることだ。

そして、サピエンスが成功した要因は、「嘘を信じるようになった」ことだとされている。

サピエンスは、進化の過程で脳が変化して、嘘を信じるような脳になった。これは、進化的には、ちょっとした脳の変化だったが、たったこれだけで、瞬く間にサピエンスが「最強の種」に変化した……というのが、『サピエンス全史』でされている説明だ。

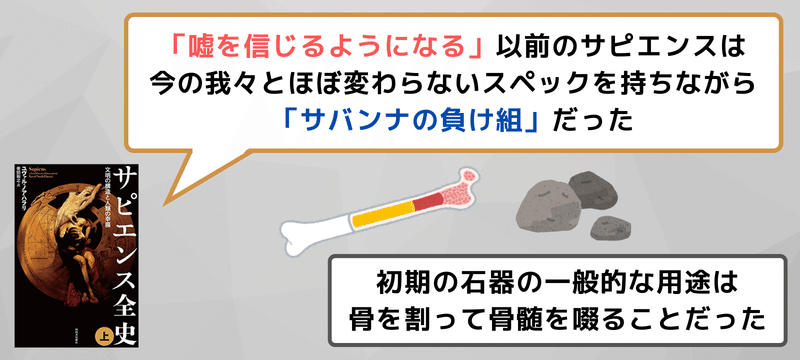

「嘘を信じるようになる」以前のサピエンスは、今の我々とほとんど変わらないスペックを持ちながらも、他の人類や自然生物に対して特別な強みを持つわけではなく、「サバンナの負け組」としてひっそり暮らしていたと、ハラリは述べている。

例えば、初期の石器の一般的な使い方は、動物の骨を割って、中の骨髄を啜ることだった。ライオンが肉を食べ終わり、その残りをハイエナやジャッカルが漁って、さらにその後に残った骨を割って啜っていたのが、我々の祖先だったらしい。

そういう生物学的ニッチを狙ってこそこそと繁殖してきたのが、もとのサピエンスで、他の自然生物に対して特に強い種ではなかったのだ。

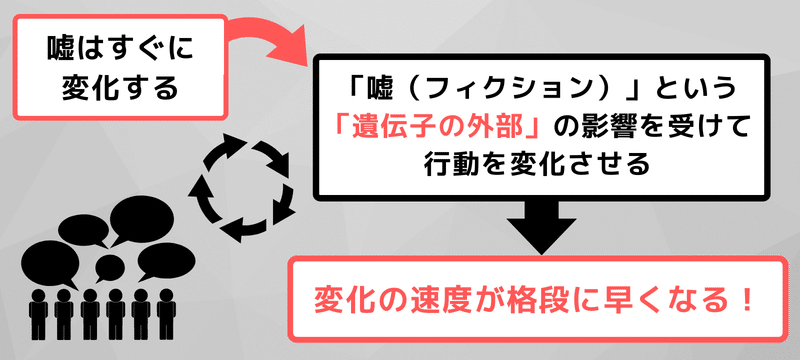

なぜ「嘘(フィクション)を信じるようになる」といった変化だけで、サピエンスが急に強くなったのかというと、それによって「遺伝子の外部」の影響を強く受けるようになり、行動を変化させる速度が格段に早くなったからだ。

何らかの物語や宗教などのフィクションは、我々の遺伝子に組み込まれているものではなく、遺伝子の外側にある情報だ。

そのような情報は、遺伝子に比べて、すぐに変化する。

フィクションを信じるようになったゆえに、「遺伝子を介さない行動パターンの変化」が可能になったというのが、サピエンスが唐突に「最強の種」へ変化した理由なのだ。

サピエンスは、「遺伝子の外部」に影響を受けて変化する種であり、それが「最強の種」である理由だ。

サピエンス以外の自然生物は、遺伝子の変化によって行動パターンを変化させる。ただ、遺伝子を介した変化は遅い。何世代も個体を跨ぎながら、少しずつ変化するのが遺伝子だからだ。

一方で、「フィクション」による変化は、比べ物にならないくらい早い。信じるものが変わるだけで行動が変化するからだ。

フィクションが変われば変化するサピエンスは、たとえ同一の個体であっても、急にこれまでとは違った行動を始めることがある。

このように変化が早いということは、トライアル&エラーの回数が多くなるということで、これが、サピエンスが「種」として圧倒的に強くなった要因だった。

この話は、サピエンスが、「抽象的な概念を理解できて頭がいいから強い」といったことではない。

むしろ、「フィクションを受け入れてしまう」「理屈に合わないものを信じてしまう」というのは、合理的な思考が重視される現代的な感覚からすれば、頭が悪いとされやすいような欠陥だ。そういうある種の欠陥によって、サピエンスは、種としては最強になった。

そして、「合理的に思考できる」「嘘に騙されない」といったような現代的な頭の良さは、むしろサピエンスに滅ぼされたネアンデルタール人のような人類の特徴と言えるかもしれない。

現代でも、ビジネスなどにおいて、考えずにすぐ行動するような人間が、バカだからこそ試行回数を重ねて、結果的に成功を掴むというのは珍しくない。サピエンスは種全体として、そのような感じなのだ。

理屈に合わないもの(フィクション)を信じてしまえるからこそ、膨大な試行錯誤が生まれ、それが「種」としての成功に繋がったのだ。

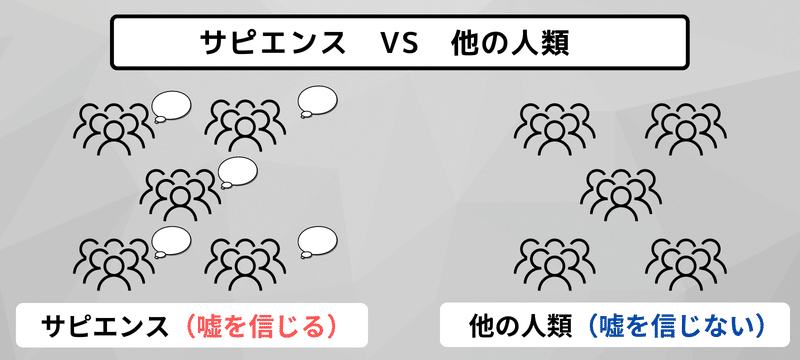

例えば、サピエンスと、ネアンデルタール人のような他の人類が、恒常的に戦争をしている状態だったとする。

サピエンスは、嘘を信じる人類で、他の人類は、嘘を信じない人類だ。

両者が戦ったとき、理屈に合わないことを信じてしまうような個体は、個別では弱い場合が多いので、最初のほうは、サピエンスのほうが多く負けるかもしれない。

ただ、試行錯誤が行われるなかで、サピエンス側が、どこかで「勝てる行動パターン」を発見する。

フィクションの影響を受けやすいサピエンスの場合は、一度発見した「勝てる行動パターン」が、遺伝子を介さない速度で伝播していく。

「勝てる行動パターン」をもたらすフィクションを信じているサピエンスの集団が生き残りやすい以上は、時間が経つほどそれが広まっていくだろう。ただ、その速さは、遺伝子を介してしか変化できない他の自然生物と比べれば、圧倒的に早い。

「勝てる行動パターン」を備えたサピエンスがすぐに多くなっていくのに対して、遺伝子を介してしか変化することのできない「自然」な人類は、サピエンスの変化のスピードに対応できずに、一方的に狩られる側になってしまう。

このようにして、サピエンスは、他の種を圧倒した。

ハラリは、一対一で戦ったらネアンデルタール人が勝つだろうが、集団レベルの争いでは、ネアンデルタール人は「野生の馬とたいして変わらなかった」と述べている。

同等以上のスペックを持っている人類でさえ、「遺伝子を介さない不自然な速度で変化できる」という能力を持つサピエンスにとっては、自然生物とたいして変わらず、長期的には、一方的に狩ることのできるような対象になる。

「フィクションを信じてしまう」というある種の欠陥ゆえに、「バカだからこそ集団としては最強になった」というのが、『サピエンス全史』で説明されている、ホモ・サピエンスの強さの理由だ。

一対一で喧嘩をしたら、ネアンデルタール人はおそらくサピエンスを打ち負かしただろう。だが、何百人という規模の争いになったら、ネアンデルタール人にはまったく勝ち目がなかったはずだ。

二つの人類種の間で暴力的な衝突が勃発したときには、ネアンデルタール人は野生の馬とたいして変わらず、勝ち目がなかった。

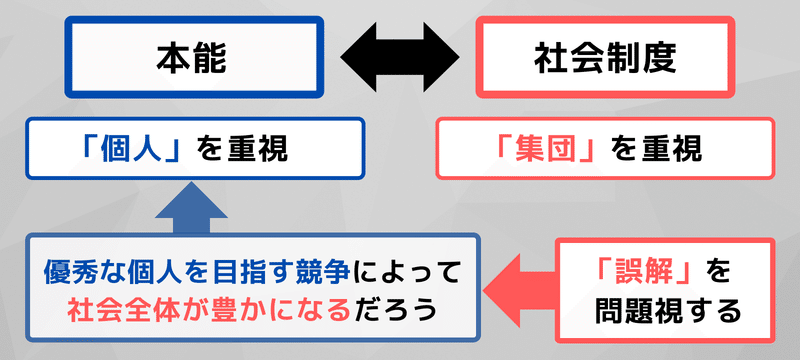

「本能」と「社会制度」とに乖離がある

ここまで、『サピエンス全史』を持ち出して何を言いたかったのかというと、我々サピエンスが抱えている事情は、自らの「遺伝子」の外側にあるものによって、大成功してしまったことだ。

「フィクション(遺伝子の外部)」は、短期間で現代までサピエンスを繁栄させたが、その速度に、サピエンス自身の「本能」が付いてこれていない。

『サピエンス全史』によると、「嘘を信じるようになった」サピエンスの変化は、およそ10万年前から3万年前の間に起こっただろうとされている。これもだいぶ過去のことだが、哺乳類の誕生がおよそ2億3000万年前、霊長類の誕生がおよそ6500万年前、ヒト属の誕生がおよそ250万年前といったことを考えると、サピエンスの遺伝子のほとんどは、もっとずっと長いスパンで形成されてきた。

「嘘を信じるようになる」という進化的にはわずかな変化によって、「遺伝子の外部」の影響を強く受けるようになり、飛躍的に発展したのがサピエンスなのだが、そのサピエンス自身の「本能」の大部分は、まだ「自然」なままなのだ。

そのため、自らの快・不快を規定する「本能」と、現代の「社会」とに齟齬があるのが、サピエンスの特徴になる。

「遺伝子の外部」は、フィクション、思想、文化、伝統、慣習、宗教、法律、科学技術など、色々あるが、ここでは、それらをまとめて「社会制度」と呼ぶことにする。

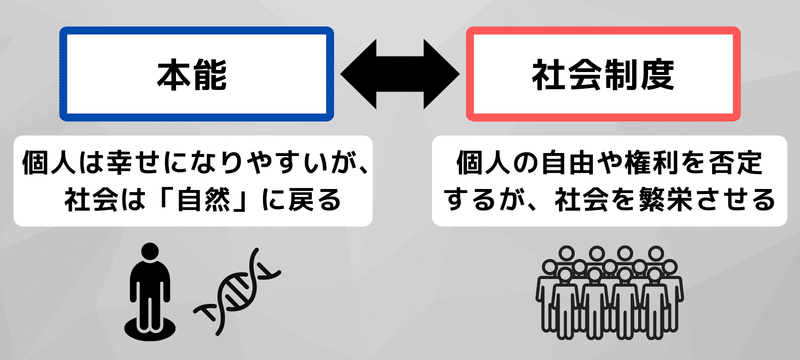

サピエンスの場合、自らの幸福を規定する「本能」と、集団の強さの源泉である「社会制度」とが乖離している。

サピエンスが「社会制度」によって他の自然生物を圧倒する力を手に入れたあとは、サピエンス同士の争いに突入した。

サピエンスの強さの源泉は「社会制度」なので、サピエンス同士の争いにおいて、基本的には、より強力な「社会制度」を重視してきた集団が生き残り、「本能」に従っているような集団は、生き残るのが難しかったと考えられる。

現代において「保守」や「伝統」とされているような価値観が、なぜ今まで尊重されてきたかというと、それが我々を幸せにしてくれるからではなく、それを採用した集団が強くなり、結果的に生き残ってきたからだ。

これについては、「現代人が結婚できなくなった(しなくなった)理由」という記事をすでに書いていて、そこでは、「結婚」のような「社会制度」は、それを採用した集団が幸福になれるからではなく、それを採用した集団が強くなるからこそ、尊重されてきたことを述べた。

「結婚」のような「社会制度」は、サピエンスの本能的幸福には反するものなので、個人の自由や権利が重視される近代社会になるほど、「結婚」に否定的な人が増えていく。

ただ、そのような社会では少子化が進んでいくように、「社会制度」を否定することは、サピエンスがかつて「サバンナの負け組み」だった、「自然」な状態に戻ろうとするようなものなのだ。

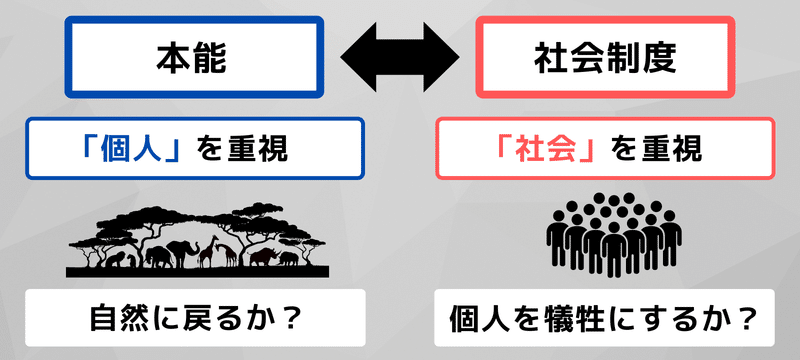

このようにして、「本能」と「社会制度」とに、対立があることになる。

「本能」を重視すると、現存する個人は幸せになりやすいが、一方でそれは、サピエンスが弱かった頃の「自然」に戻ろうとするようなものなので、社会は衰退していく。

「社会制度」を重視すると、社会は繁栄していきやすいが、一方でそれは、個人の自由や権利を否定して、集団のために奉仕させることを意味するので、正しくはない。

このようなジレンマを抱えているのが、自らの「本能」に反する「社会制度」の力に助けられてきた、我々サピエンスの事情なのだ。

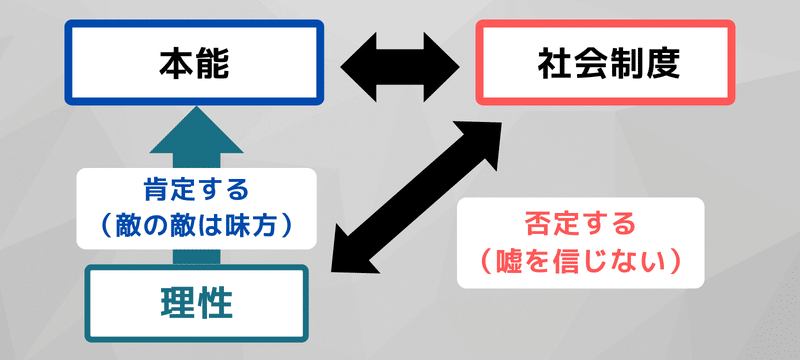

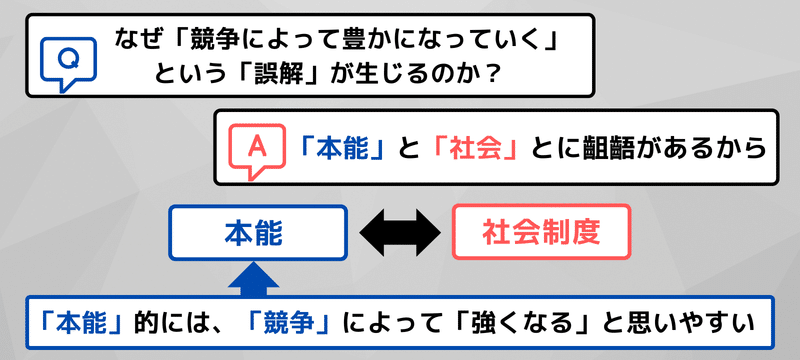

「理性」は「社会制度(嘘)」を疑い、「本能」の側に付く

この記事の冒頭では、「本能」と「文明」とが対立しているとして、「理性」が、実は「本能」の側であると述べた。

ここまで説明してきた「社会制度」が「文明」であり、それはサピエンスの「本能」と対立することになる。

そして、「理性」は、「社会制度」と「本能」とで、「本能」の側に付くと、ここでは主張したいのだ。

近代社会になってから、我々は「理性」的に思考するようになったが、実はそうすると、「文明(社会制度)」を否定して、「本能」のほうを肯定しやすくなる。

先に説明してきたように、「社会制度」とは、「嘘を信じること」だ。

一方で、「理性」は、「嘘を信じようとしない」という性質を持つ。

近代的個人として合理的に思考して、「理屈で考える」とか、「これは本当にそうなのか?」という批判的な視点を持てば、「嘘」によって成立している「社会制度」のほうに矛盾を感じやすくなる。

ゆえに、「理性」は、「社会制度」を否定し、「敵の敵は味方」といったように、「本能」を肯定する。

「理性」は、「社会制度」と対立し、「本能」を肯定する。そして、これが、「理性」が「競争」を疑いにくい理由だ。

「理性」は、「社会制度」を疑いやすい一方で、「競争」は疑いにくい。なぜなら、「競争」は「本能」に根ざしたものだからだ。

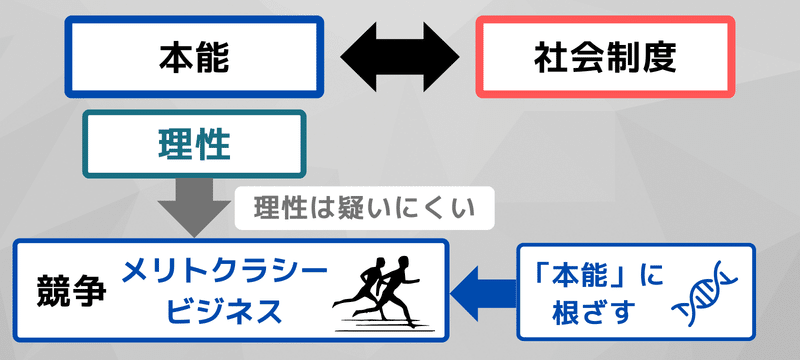

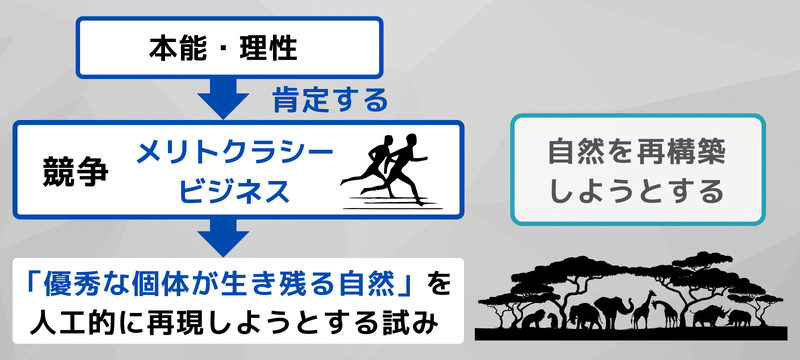

「メリトクラシー・ビジネス」は、人工的な「自然」の再現であり、「本能・理性」に肯定される

「本能」と「社会制度」との対立があるとするなら、「メリトクラシー」や「ビジネス」は、「本能」の側になる。そしてそれゆえに、「本能」の味方である「理性」は、「競争」を疑いにくい。

ここで言う「メリトクラシー」は、学力テスト・資格試験・スポーツなど、何らかの競走をして、その上位に恩恵が与えられる仕組みのことであると考える。

また、「ビジネス(市場競争)」も、相対的に多くの貨幣を稼いだ者が、より多くの分配を得られるというルールを社会にもたらすものであり、「メリトクラシー」と同じ競争であると考える。

「メリトクラシー・ビジネス」のような「個人の能力を可視化する競争」が、近代化が進むほど社会に受け入れられていくのには理由がある。

これらのような「競争」は、「本能」に肯定されやすく、そしてそれは、「近代的理性」に肯定されやすいということでもあるからだ。

「メリトクラシー・ビジネス」のような「競争」は、「優秀な個体でなければ生き延びることができない」「優秀な個体でなければ子孫を残すことができない」といったような、「文明」以前の「自然」な状態を志向する。

「メリトクラシー」にしても「ビジネス」にしても、社会がそのための仕組みを整備することで成り立つものではあるが、それらは「自然を再構築しようとする」点において、「本能・理性」に肯定される側になる。

実際に、「メリトクラシー・ビジネス」のような「競走」が社会に浸透するほど、個人として高い能力を示せる者ほど有利になり、合理的な判断ができない者は不利を被るような社会になっていく。これは実質的に、「優秀な個体が生き残る自然」の人工的な再現が意図されている。

「自然な競争の勝者」は、「実は弱い」

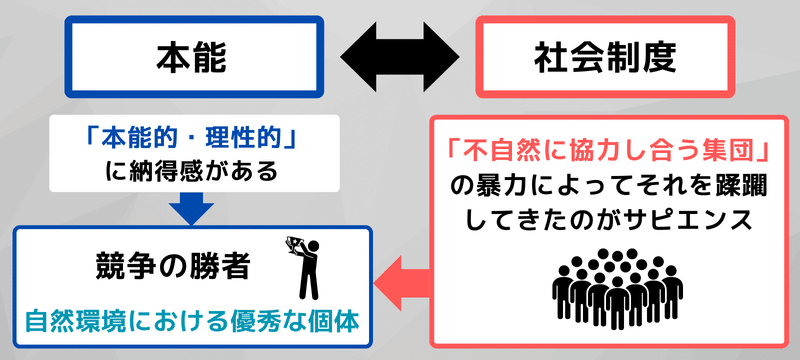

『サピエンス全史』を引用して説明したように、サピエンスの強さは、不自然に協力し合うことにある。

伝統的な「社会制度」の多くは、例えば「結婚」のように、個人が自由に競争に参加し続けることを否定する。

一方で、個人の能力が可視化される競争を行う「メリトクラシー」や「ビジネス」は、「不自然な協力(社会制度)」を解体して、「自然な競争」に人々を駆り立てようとする。

そして、そうであるがゆえに「競争」が浸透した社会は衰退していく。「競走」を重視することは、「文明」を否定して「自然」に戻ろうとするようなものだからだ。

「競争」は、実際には、社会の豊かさに逆行するのだが、一方で、「競争」は、我々の「本能」に強く働きかける。

我々自身に内在している「本能」は、「自然環境で生き残りやすいような優秀な個体(つまり競争の勝者)」に、「強さ」「美しさ」「憧れ」「正しさ」などを感じやすい。

我々は、本能的には、高い学歴や職歴の人間、プロスポーツ選手などの競争の勝者に、「強さ」を見出しやすく、そして、そういう人を優遇することで、社会が良くなっていくかのような錯覚を抱きやすい。

しかし、そのようにして我々が本能的に「強さ」を感じるような自然環境における優秀な個体を、「不自然に協力し合う集団」の暴力によって蹂躙してきたのが、我々サピエンスなのだ。

メリトクラシーやビジネスの勝者は、近代において、人工的に再現された「自然」な環境における勝者であり、であるがゆえに、実際には、無害化された個体に過ぎない。

そのような「優秀な個体」に高い評価を与えようとする社会(競争の勝者が多くの報酬を受け取る社会)は、個人にとっては本能的・理性的な納得感があるかもしれないが、「文明」からは遠ざかり、衰退していくことになる。

我々は「強さ」と「弱さ」を取り違えてしまう

ここでは、評価が「あべこべ」になりやすいことを指摘したい。

我々は、「強さ」と「弱さ」を取り違えてしまうのだ。

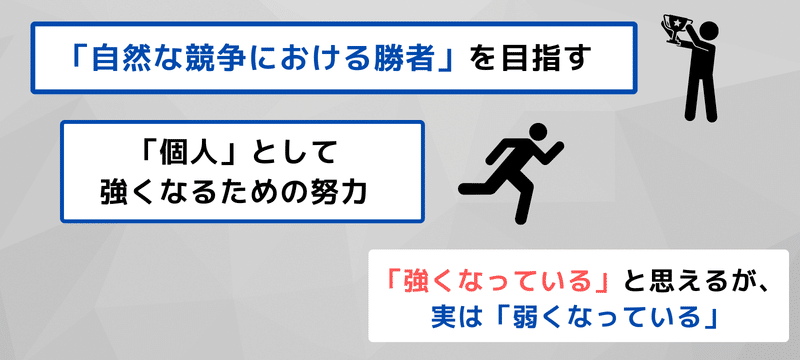

「優秀な個人(自然な競争における勝者)」は、実は「弱い」が、我々はそれを本能的に「強い」と感じやすい。

一方で、「不自然に協力し合う集団」は、実は「強い」が、我々の本能的には「弱い」と感じやすい。

我々サピエンスにとっては、本能的に強いと感じるものが実は弱く、本能的に弱いと感じるものが実は強い。

個人が「自然な競争における勝者」を目指すための努力は、その努力をしている当人の実感としては「強くなっている」ように思えるかもしれない。しかしそれによって、「生産」に使われたはずのリソースが無駄に消費されて、社会全体では、実は「弱くなっている」。

実際に、現代の社会は、早い段階から受験勉強や習い事などの競争に参加して、社会人になってからもスキルアップのための努力をするなど、過去と比べて個人が努力する社会になっているが、マクロで見れば少子化が進んでいて、集団としては弱体化している。

一方で、例えば、伝統的な社会においては、生まれで職業が決まったり、長男が優遇されたりなど、個人が能力を発揮することを制限するような制度が続いてきて、これは、現代の個人からすれば、「集団を弱くする」ような作用に思えるかもしれない。

しかし、集団(社会全体)を強くしようとする視点で考えれば、個人の評価が正確になるかどうかよりも、集団が安定して協力し合えることのほうが、ずっとプライオリティが高い。

競争への参加を制限するような作用は、「弱くなっている」と思う個人の主観に反して、実は「強くなっている。

個人の主観で「強くなる」と思えることは、社会全体では「弱くなりやすく」、逆に、個人の主観で「弱くなる」と思えることが、実は社会全体では「強くなりやすい」のだ。

「個人を強くすることが集団を強くすること」は誤解だが、「理性」はそれを疑いにくい

我々は、「強さ」と「弱さ」を取り違えてしまう。

もっとも、「集団として強くなろうとする」こと自体が、「個人」よりも「社会」を重視しようとすることであって、「個人」を尊重するならば、誰もが競争に参加できる自由や権利などは、たとえそれが集団を弱くするものであっても、それ自体において重視されるべきものではある。

つまり、「個人」を重視するゆえに社会が衰退していくか、「社会」を重視するゆえに個人が尊重されないか、というトレードオフがあるということなのだ。

「本能」を重視すると、自然に戻って社会が衰退してしまう。一方で、「社会」を重視すると、個人の自由や権利を否定することになってしまう。

この相反関係について、どちらを重視すべきと主張するつもりはない。

競争が過剰で「本能・理性」が肯定されすぎている社会だから、もっと「集団(社会制度)」の側を重視する必要がある、ということも言いにくい。「個人の自由・権利」や「個人の本能的幸福」が尊重されることは、それはそれで重要なことだからだ。

ただ、今の社会において、「個人を強くすると集団が強くなる(競争に勝つための個人の努力が集団の豊かさに繋がる)」という「誤解・勘違い」が影響力を持っていることが多く、それを問題視している。

このような誤解をしていると、競争の過剰によって少子化や生活苦のような問題が起きているときに、「もっと競争のための努力をして社会を豊かにしていく必要がある」といったような、解決策と真反対のことをしてしまいやすくなるからだ。

そして、このような誤解が生じる理由のひとつに、近代人が何らかを疑おうとする道具である「理性」が、「本能」の味方をして、「競争」を肯定してしまうという事情があることを、この記事では指摘してきた。

「競争」が「本能」に根ざすもので、「理性」が「本能」を肯定するゆえに、現代人は「競争」を疑いにくくなっているのだ。

自分は「べーシックインカムちゃんねる」のようなyoutubeをやっているが、全員に無条件で同じ額面を与えようとする「べーシックインカム」は、競争を否定するタイプの政策なので、競争を疑っていく必要があると考えている。

この記事が参考になった方は、このnoteの他の記事や、「べーシックインカムちゃんねる」の動画なども見ていってほしい。

また、「べーシックインカムを実現する方法」というサイトも公開しているので、よければこちらも読んでみてほしい。

まとめ

この記事では、「我々は、競争が問題になっていても、競争を疑えない」ことを問題提起している。その理由として、「近代的理性」に、「競争を疑えない」という特徴があることを指摘している。

『サピエンス全史』によると、サピエンスが種として飛躍的に成功した要因は、「嘘を信じるようになる」ことで、「遺伝子の外部(社会制度)」の影響を受けやすくなったことにある。

自らの「本能」ではなく、「社会制度」に頼ることで、大きく成功したというのが、サピエンスの抱える事情だ。「社会制度」は、サピエンス個人の「本能的幸福」を否定するものであっても、それが集団を強くするならば継続される。

サピエンスにとって、自らの幸福を規定する「本能」と、文明を成立させてきた「社会制度」とには齟齬がある。

「嘘を信じようとしない」という性質を持つ「近代的理性」は、「本能」と「社会制度」のうち、「社会制度」を否定し、「本能」を肯定する。

「メリトクラシー・ビジネス」のような「競争」は、人工的に「自然」を再現しようとする試みであり、そこにおける「自然な競争の勝者」は、サピエンスの「本能」に肯定されやすい。そして、「本能」の側である「理性」もそれを疑えない。

我々サピエンスは、「強さ」と「弱さ」を取り違えてしまう。本能的・理性的に「強い」と思えるような競争の勝者が、実は「弱く」、一方で、個人が競争に参加することを否定する「社会制度」は、本能的・理性的に「弱い」と思えるが、実は「強い」。

「本能」と「社会制度」のうち、どちらを重視すべきとは言えない。ただ、「個人を強くすると集団が強くなる」という「誤解」をしていると、解決策と真反対のことをしてしまいやすく、それは問題であると考える。そして、そのような「誤解」を、「理性」が疑いにくいことを、この記事では指摘してきた。

今回の内容は以上になります。

noteと似たようなyoutubeもやっているので、よければこちらもよろしくお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?