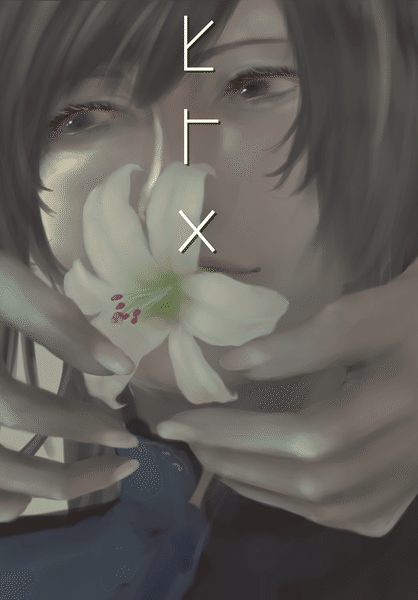

【既刊紹介2】ヒト×(かける)

合同小説サークル「時速8キロの小蝿」の既刊紹介記事の二回目です。

今作は「百合作品を書いてほしい」というところから出発しています。出力された作品は、それぞれ人間と“何か(人外、人間も含む)”との組み合わせのものだったので『ヒト×』と名付けられました。

この本は2019年9月8日開催の第七回文学フリマ大阪ではじめて頒布しました。

以下に収録作から抜粋した試し読み文を掲載いたします。

また、既刊はすべてBoothにて、書籍と電子の両形態でご購入が可能です。

私のセンパイ ゐづみ

いつまでも神秘的でいてほしい。思春期によくある投影と特別視。

ただ、センパイが本当に神秘の存在だったとしたら。

屋上に出るための扉は施錠されている。危ないから。

よく学園物の漫画とかドラマとかで見るような、昼休みに屋上でクラスメート同士がお弁当を広げて、とか、感極まって「うわぁー!」って叫びながら走り回ったり、とか、そういう風景をウチの高校で見ることは、まぁできない。

というか、今時どこの高校もこんな感じじゃないのかなって思う。もし屋上が解放されていたら飛び降りちゃう生徒とか、いっぱいいるだろうし。例えば、私とか。

屋上につながる扉の前の踊り場は、半ば物置みたいな状態になっている。予備のパイプ椅子に跳び箱の九段目と十段目、何年前の文化祭で使われたのかわからない屋台の看板とかが、どっさり埃を被った状態で放置されている。扉の覗き窓から差し込む日光が舞い上がった埃を照らしていて、ほとんど煙みたいに視界を染めているのが見るからに不衛生な感じだ。深呼吸をしたら、埃が鼻の穴に吸い込まれていく軌道まで見えちゃいそうなほど。アレルギー持ちの人間はきっと、くしゃみと鼻水で五分と留まっていられないだろう。

学校の中にそんなに汚い場所なんてあるのかって思うかもしれないけど、掃除の時間になっても各クラスが「いや、そこのフロアはウチの担当じゃないから」と押し付け合って、結局誰も手を付けないのだから仕方がない。先生たちも「誰かが掃除しないといけないんだけどなぁ」とか言いつつ、誰も「じゃあ自分のクラスが」と手を上げようとしない。これだけ汚くても、特に困っている人がいるわけでもないから、みんななあなあで済ませちゃって、結果その妥協の結晶としての埃が降り積もっている。

そんなわけで、ここにはあまり人が寄り付かない。昼休みとなると、四階建ての校舎全体が揺さぶられるような喧騒に包まれるのに、この場所だけは結界か何かで区切ったみたいな静寂が覆っている。普通、こんなところでお昼ご飯を食べようなんて思わない。絶対健康に良くない。どんなに人目を憚る、例えば秘密のカップルやタバコを吸いたい不良生徒でも、もうちょっとマシなところを選ぶに違いない。

じゃあそんな場所でお昼ご飯を食べる人がいるとすれば、いったいどんな人なのか。そりゃあ当然、変わり者だ。これはセンパイのこと。

あとは、その変わり者に何故か惹かれてしまう人。これは私のこと。

ここ一週間くらい、センパイと私はここでお昼ご飯を一緒に食べていて、踊り場に続くまでの階段は二人の足跡分だけ埃が払われているし、地べたも私たちが座り込んでいる部分だけが拭いたみたいに綺麗になっている。もう座り込んでも、スカートのお尻の部分が白くなることはなくなった。

それでも埃は舞っているから、弁当を広げると不衛生なふりかけご飯状態にはなってしまう。初めてこの場でお弁当を食べているセンパイを見た時に「気持ち悪くないんですか?」と聞くとセンパイは「あんまり」と答えた。

さっき、カップルでももうちょっとマシなところを選ぶって言ったけど、じゃあここに二人で留まることができるセンパイと私の関係性はカップル以上なのか以下なのか。関係性の上下ってなんだろうって考えるとよくわからなくなるし、上下をつけようとする意味もないんだけど、仲良しカップルですら留まれない場所に二人で留まっていられるっていうのが、なんか特別な感じがして気に入っている。普通の友達とかとは違う関係なんだって感じが。

出会って一週間の相手にどうしてそんな特別なものを見出そうとしているのか、私自身も不思議なのだが。

「久見さんが言ってることが正しいんです。そもそも、クラスの中で顔も広くない、友達も少ない私が実行委員を引き受けたことが間違いだったんです。みんなが楽しみにしている文化祭なんだから、そのみんなをまとめ上げられる人がやるべきだったのに、私が安請け合いしてしまったばっかりに」

「指名されたんでしょう。断れる状況だったの」

「みんなに期待されていると思うと、断りづらかったのは確かです。先生と連携をとったり、庶務的なお仕事を引き受けたり、やらなきゃいけないことはたくさんあって、けど私ならそれができるって思ったからみんな推薦してくれたんだと思います。その期待を裏切ってしまったから、久見さんは怒ってしまったんですよね。私が悪いんです」

「そう」

センパイが弁当箱を片付ける。昼休憩が始まってから十分しか経っていない。いつも咀嚼する回数が少なくて、食べるというより呑み込んでる、みたいな印象を受ける。お弁当の内容も質素で、八割くらいを白米が占めている。あとは、ハムとかエビとかが入っていて、野菜はあんまり入っていない。

明らかに食事に無頓着なのに、肌はつやつやしてるし身体も細い。色白だけど、不健康そうだという気もそんなにしない。ずるいなぁと思うし、すごいなぁとも思う。

「それでも、自分が悪いってわかっていても、叱られたり怒鳴られたりすると、悲しくなっちゃいます。言われなくったってわかってるんです。私が無能だってことは、私が一番知ってるんですから。だからもうそれ以上は言わないでって心の中では思っていて、けど、そうやって心の中で不貞腐れてる自分がいるって気付くと、もっともっと情けなくなっちゃって……」

「大変なのね」

「大変なんです」

食事が終わるといつもセンパイは目を瞑る。片方だけ。センパイの左手側に座る私が横顔を伺うと、まるで眠っているように見える。けどたぶん、今も右目は開いているはずだ。

最初に見た時、昼寝してるのかと思って声を掛けるのをやめていたらセンパイの方から話しかけてくれた。そして、こちらから声を掛けても普通に返事をしてくれる。それがわかった後に、正面から顔を見て、片目だけを瞑っているんだってことを知ってちょっとビビった。

昼寝ではないのかと思って「なにしてるんですか?」って聞いたところ「昼寝よ」と答えたので、やっぱり昼寝らしい。会話ができるタイプの昼寝。

私がお弁当を食べ終わったあとは、ふたりとも特になにをするわけでもなく、昼休憩が終わるまでこの場でぽつりぽつりと会話をする。センパイはあまり口数が多い方ではないので、主に私から話しかける。

私は休憩を一緒に過ごしたいと思えるような友達がほとんどいないからこうしていられるけど、センパイはどうなのだろう。どれくらい前からここでお昼ご飯を食べているのかは知らないし、「友達いないんですか」なんて当然聞いてない。もしかしたら、聞いたら答えてくれるのかもしれないけど、いないと答えられても予想通りだし、いると答えられたらそれはそれで気に掛かって仕方がないので、一先ず聞かないでおいている。というか普通に失礼だもの。

「どうして人って怒らないといけないんでしょうね。みんなニコニコ笑顔で過ごしていたら、相手を傷つけるようなことも言わないで済むし、仮に口を滑らせてしまっても、いいよって許してあげられるはずなのに。怒っている人がいると周りの雰囲気も暗くなりますし、当然怒られた人は落ち込みます。怒った人だってイヤな気持になるんじゃないでしょうか。怒りなんて感情がなかったらみんなもっと幸せになれるんじゃないかって思います」

「ヒトは怒りや憎しみの感情が高まると脳内にドーパミンが放出されてBAS、行動活性化システムが働いて、目的を果たさなければいけないという精神状態になるそうよ」

「なんです、突然」

「どうして怒りの感情が必要なのかって話」

「ああ」

「この場合の目的というのは、自分の怒りを正当化するもの、復讐の対象のことね、自分を傷つけたり不快にさせた者に非を認めさせ、悔い改めさせることで、ヒトは大きな満足感を得られるのよ」

「復讐なんて大げさですね」

この踊り場以外の場所で、私がセンパイを見かけたことは一度もない。何年生の何組なのかも知らない。そもそも先輩なのかどうかも定かじゃなかったりする。ただ、見た目がどうにも年上っぽいし、同級生の中では見たことがないので、とりあえず先輩ということにしている。私は一年生だから。

とてもキレイな人だから、クラスでもきっと人気者なんだろうなってことが容易に想像できる。可愛い、じゃなくてキレイな人。クールな印象で、女の子から見ても嫉妬するよりもむしろ憧れちゃうようなタイプ。顔の輪郭がやや鋭角的な逆三角形で、その真ん中を鼻筋がすっと通っている。鼻はそれほど高いわけじゃないけど、小振りで形が整っている。口は他人よりちょっと大きめで、あ、そうか、だから食べるのが早いのか。あんまり関係ないかな。

そして、何より特徴的なのが目元だ。切れ長で吊り上がった目の下にぽってりとした涙袋が横たわっている。キツそうだなって印象と、眠たそうだなって感想が同時に浮かび上がってきて、なんともミステリアスな雰囲気を醸し出している、そういう目元。

女の子ならぜひともお近づきになりたい、というか、お友達になって一緒に居れば自分の価値まで上がるんじゃないかって錯覚してしまう。一方で男子からすると、もしかしたら近寄りがたい人なのかもしれない。クールでミステリアス、言い方はチープだけど、そんな平凡な表現がピッタリ嵌っている。ってことはそれだけ完成に近い存在だってことじゃないかな。モテるはずなのに誰もが手を出すことを躊躇ってしまう、漫画に出てくるような、高根の花という言葉が服を着て座っているような人、それが私が勝手に抱くセンパイのイメージだ。本当かどうかは知らない。

だから、センパイのクラスが何年何組なのかも、あえて聞いていない。教室にいるときのセンパイを知りたくないから。うっかり、ちやほやされているところを見かけたくないから。センパイが昼休みにここに来るのは、人気者故に人間関係に倦んでいて一人になりたいからだけど、付かず離れずの距離感を保っている私のことだけは受け入れてくれている。だから私はセンパイにとって特別な存在。これも私の勝手な妄想。本当かどうかは知らない。けど、真実を知らなければ、私の妄想はこの場限りにおいては現実になるのだ。

「怒りには概ね攻撃行動が伴うものよ。貴方が恐れているのは、怒りそのものじゃなくてそれに惹起される罵声や叱責でしょう。それは、貴方のお友達が、貴方の行動によって自己や自身が所属するコミュニティを侵害されたと感じたから発したもの。しかも、貴方が自分よりも弱い立場で、攻撃しやすいと判断したから」

「えっ、あ、はい……」

「自身が何かの害を被った時に、そこに加害者の存在を認識すると怒りを伴う攻撃が発生する。この場合、殴られたとかモノを壊されたとか、そういう物理的な被害はもちろん、自尊心を傷つけられたり、期待を裏切られたりした場合も含まれるの。貴方の言うところの、文化祭の実行委員をうまく勤められなかったという事実に、お友達は被害者意識を感じたのね。そして、加害者である貴方を攻撃した。怒りのない世界というのは、あらゆる害に対して加害者を想定しない、被害者が存在しない世界ということになるわね」

「なにか、難しい話してます?」

「そうかしら」

キレイなだけじゃなくて頭もいいのかもしれない。才色兼備というやつだろうか。センパイのことを知る度に、センパイを表現するための言葉がどんどん陳腐になっていく。

「そんな世界は確かに平和で素敵かもしれないし、貴方の言う通り怒りという感情が不幸しか生み出さないのだとしたら、誰も好き好んで怒ったりはしないでしょう。でもね、ドーパミンは快楽を司る物質でもあるの。加害者を攻撃しようと思うことで脳内に快楽物質が分泌される、つまり、ヒトにとって復讐することは気持ちがいいことなのよ」

「分泌とか、気持ちいいとか、なにかちょっとイヤラシイですね……」

「茶化さないの」

「すみません」

なんだかよくわからない話をし始めたので、つい変なボケ方をしてしまった。口を突いて出てしまったから、一瞬にして途轍もない後悔に襲われたけど、センパイは特に気にした様子でもなくて一安心した。真面目ではありつつも、冗談は冗談として受け流してくれるらしい。でももう二度と言わない。

このタイミングで、私もお弁当を食べ終わった。ごちそうさまでした。私のお弁当箱は二段重ねで、白ご飯とおかずが分けられている。私は好きなおかずを最後に食べたい派の人間だから、ついついご飯の方を先に平らげてしまう。そのあと、おかずを食べ終わってからご飯の方の段を見ると、いつも弁当箱に残った水滴に埃が付着している。数分放置しただけでこの状態なのだから、ほとんど埃を食べてるのと変わらない。当然気分がいいはずはないけど、センパイと二人きりの時間とを天秤にかけると、不衛生ランチを甘んじて受け入れられる。

「怒りが快感である以上、ヒトはその感情を好むし、そこには依存性だってある。四六時中何かに対して怒っているような人間がたまにいるけど、きっと怒りという快楽に依存しているのでしょうね。傍から見ればみっともないばかりだけど」

センパイ、今日はよく喋るなぁ。

「というわけで、どうしてヒトは怒らないといけないのかという貴方の疑問に対する回答は、それが気持ちよくてやめられないから、かしらね。自分の正義を大々的に主張して、相手を攻撃する大義名分を得たと錯覚することが、ヒトにとっては快感なのよ」

あ、そんな話だったっけ。自分で振っておいて、なんでこんな話題になってるんだろうって思っちゃってた。

ただ単にセンパイに愚痴を聞いてもらいたかっただけで、あわよくば同情されたり慰めてもらいたかったんだけど、思いのほかややこしい話を始められてポカンとしてしまった。なんでこの人はこんなに怒りについて詳しいのだろうか。

しかし、他人に怒りをぶつけることが気持ちいいというのは、あまりピンとこない。私なんかは、友達に怒りを感じたりすると自分自身が嫌になってしまう。センパイの言うところの、みっともないというやつだ。相手は悪くないのに、自分の器が小さいばっかりに苛立ってしまうなんて、恥ずかしいじゃないか。それに、怒りを感じてそれを表に出してしまうと、その場が気まずくなってしまう。たとえ苛立ったとしても、呑み込んでしまえばみんな不幸にはならない。ならそれでいいじゃないって、私は思う。

「貴方はもっと、ヒトに対して怒りをぶつけてもいいかもしれないわね」

「えっ」

運命の運び手 糠

蝕まれ、死にゆく世界において未だ美しき自然の傑作、玻璃山。

その主たる異形〈棺背負い〉の誕生秘話。

Ⅲ

エニエラは何でも壊す、というのは幼少より付き纏う周囲の評価であり、記憶の主もまたそれを妥当なものとして受け止めていた。記憶の主、つまりエニエラは人間である。エニエラは女である。エニエラは何でも壊す。エニエラはそれを望まないが。はじめ、万物こそが脆すぎるのであるとエニエラは考えていた。

老人の眉毛のようにたなびく霧に隠された閑村にエニエラは生を受け、実に多くのものを壊してきた。三つの時には母の右腕を。普段どおり抱きかかえられたことの何が気に食わなかったのか、わあと泣いてひと捻りである。慌て、かき抱いた父の腕も同様、もはやどちらの腕であったかすら定かでない。ついでとばかりに鼻頭をつまんで?いだ。以来、家具や壁は言うまでもなく、触れるものは次々に損壊させてきた。

エニエラは虫を恐れる。見かけ上のつくりが自分や父母とかけ離れているからではない。触れれば瞬く間にひしゃげ、臓物を垂らして絶命するからだ。村の子供らもまた虫同然、ただわずかに頑丈で、見かけが少し自分と似ているだけであった。ものを話すか否かは問題ではない。同い年の少年少女が危険を犯して対話を試みたことなど一度もなかった。言葉がわりの石つぶてはしばしばあったが。

ところで、幼いエニエラを少年ではなく少女であったと正しく認識していたのは、家族を除けばごく限られた村民のみだった。いかなる成長段階においても体躯に優れ、十の頃には今にも母の上背を追い越さんばかりで、それがまた歳の近い子供らには不気味だったに違いない。髪は伸ばしっぱなしで顔貌はうつろ、取り立てて不器量でもないが、外界への諦観と拒絶が少女の面立ちに青ざめた茫洋さを漂わせていた。

「愛し子、あなたはけして怪物ではない。ただ人より過分なものを与えられただけ」と母は折々に言って聞かせた。「それはいつかあなたの身を救う」とも。父もまた戦士さながら果敢に娘を抱いてみせた。たとえ周囲がいかなる道義的、また実利的な論調でもって言い聞かせても、両親は終始娘の庇護者であった。これは幼い少女に大きな恵みであったとみえる。時に、更なる恵みが一家に降って湧いた。もの心も幾分ついた頃、牛の交尾を目撃したのである。

「母さん、あれはなに。二頭の牛どもがあんな風にくっついて、忙しなく身体を揺すっているわけは?」とエニエラが指差す。

母に表出されぬ苦心があったことを幼いエニエラが理解し得たかは知れぬ。幾ばくの躊躇ののち、次のような返答が述べられた。

「ああすることで牛は新たな命を作っているわ。困難で根気がいるけれど、牛だけではない、どんな生命にも備わった素晴らしい営みよ」

娘の瞳に光芒の差す瞬間を母は見ただろう。人が大きな仕事をまえにして、うんと覚悟を決めた時の眼差しである。「それ、私もやってみたい。今まで沢山を壊してしまったから、より沢山をこれから作りたいわ」

母は涙した。これは己の更なる受難を憂うよりも、まだ幼い娘が自身のもたらす災いを災いとして受け止めていることについてのものであるはずだ。こんな次第で新たなものを作りだす術、と言って手工芸を娘に手ほどきしたのだが、これこそがひとつの転機となった。

昨今、武具に提げる結び房の需要が増し、村の特産物として大いに買い付けられたのだが、なにも伝統工芸の継承者が誕生したという話ではない。そもそも父母にしても職人的訓練とは縁遠い手習いの者であるから、必然、不要な既製品を解体しては再び組み上げなおすといった、創造とはほど遠い営みが主であった。何かが出来上がるということの方がまれであり、しばしば貴重な家具や装飾が二度と復元されぬ破片群へと変換された。

そうした損失に代えても、触れたものがひとりでに壊れる世界に泥んでいた少女が、情熱と忍耐をもってその結末を避けようとすることを覚えたのは、一家にとってあまりに大きな一歩となった。

恐らくは過分なる力を操るための、過分なる制御能力を少女ははじめから有していたのである。集中と操作について関心を深めるにつれ、壊したいものは壊し、壊したくないものは壊さぬ匙加減というものが少女のなかに明確な尺度となって現れてきた。もし少女の最初の破壊行為が両親を、せめて人間を対象にしたものでなければ、こうした試行錯誤はもっと早い段階から可能となっていたのかもしれぬが、もはや詮無いことである。

この頃、異形どもの大規模な侵攻があった。異形の類に知性は見られぬ。にも関わらず、侵攻は必ずといってよいほど足並みの揃ったものだった。遥か西方、長く健闘を続けてきたケイルンヤグ、サーマルンヤグの双子要塞が墜ち、人々は異形に対してまた一歩の後退を強いられるのだが、当時のエニエラはそうした世界の窮状と無縁であった。

実際のところ、人々の多くは自分だけは異形と無縁の生涯を送るのだと信じていたし、そう信じたまま幸福に死を迎える者もけして少なかったわけではない。人間とはどんな環境に置かれようとも馴化していくもので、堕落した太陽も、夜空を覆う屍食鳥の群れも、全てはどこか日常の色彩を帯びつつあった。であれば実際に目にするまでは、いつか目にするであろう死の神の印も、いつ現れるか知れぬ異形も、そこに然程の違いを認めないのはまさしく逞しき生活のすべであろう。

「ああ! 腐れ猫の奴、またかよ」

露台の欄干に腰掛ける二人組のうち、一方が嘆きの声を上げた。

階下の中庭では二人の戦士が立ち会いを終えたところであった。砂塵のなか、横ばいに倒れた軽装の男を長駆の女が見下ろしている。

「よくもまあ、結果の見え透いた賭けを毎度持ちかけてくれるものだ」と、露台でもう一方の髭づらが手元に置かれていた硬貨の袋詰めを取り上げ、一枚を中庭へと投げて寄越した。「やい、ストンプ。分前だ」

「べつに今晩奢ってくれてもいいんだけど」

「馬鹿が。腐れ猫一匹のした程度で飯が食えてりゃ、乞食だって食いっぱぐれんよ」

「あっそう」手中にした硬貨を苔色の下衣の衣嚢に収め、女は続けた。「それと、ストンプはやめてって」

「ハ、おめえさんの体捌きが地鳴らしでなけりゃいったい何だって。それともまさか、エニエラお嬢様とでも?」と髭づらが肩をすくめた。傍らの男もことさらに煽り立てる。

実際のところ、ストンプ、ひいてはエニエラにとって、こんなやり取りは飽き飽きしたものであった。石つぶてを返答とすることも大いに考えられたが、友の顔面か、もしくは屋敷の壁面――両者にさほどの差異があるとは思えないが――に対する破壊の程度を鑑みると、現実的な選択とは言い難かった。

齢十七、少女は首都ルノーヘンに上り、戦士団に生活の根を張っていた。それも数ある戦士組合のうち、歴史は浅くとも天晴な勲を誇る銀鷲戦士団である。銀鷲戦士団は異形を滅ぼす。とりわけ、団長ホールデンとその一味は彼らのみで首都近隣の異形を次々片付けてしまったので、この一時代のルノーヘンの人々は、ともすれば異形に怯える暮らしというものが自分たちの生きているあいだに終わるのではないか、などという絵空事について考えを巡らせていたほどである。

少女の上背は六尺に届き、一見すれば膂力よりも靭やかさに優ると見える四肢は、天に授けられた過分なる力を勢いづけて打ち出す投石装置の精密構造と破壊性能を秘めており、それは確かに戦士ごのみの魅力を放つものであった。

閑村の少女はいかにして己の本分を革めたか。この時代に別段珍しくもない月並みの事件が、彼女に力の使い道について説いて聞かせたのだ。壊したものより多くを作るのではなく、壊すべきものを壊すことが本分であると。今や彼女のかんばせから宿業をかこつ青白い陰はまったく消え失せ、赤銅の瞳はらんらんとした輝きに満ちていた。

銀鷲戦士団に入団したさい、新入りは年長者から異名を与えられる。多くは半ば特徴を捉えつつも、おおむねのところ蔑称であろう、ほとんど形式上の洗礼である。エニエラもまた入団試験において披露した踏み込みの蛮力を評され、地鳴らしの名をうやうやしく授かった。実際、あまり轟音を伴ったために副団長ゼーブッカを内務机から三歩動かしたというのだが、副団長自身がそうした閑話を嫌うため、真偽を確かめるすべはない。

露台で博打に興じるのは鐙盗りカッツと髭船長グイン、いまほど打ち倒したのは腐れ猫レヴォックで、少し離れたところでは梨割りニベライとグルー・シープリングが隻脚の上級団員ジャック・オルドローズから追跡技術の手ほどきを受けている。工房区では貫禄ある長ヒゲを蓄えた若葉卿マルテがふいごを前に難儀しており、きっと屋敷内では燃え盛る舌のバランシェがベテランのモクス・ヘンを相手に秘術の重要性を説いている最中であろう。

入団して三巡月も経たぬエニエラではあるが、彼女が新たな生活の場をそれなりに気に入っていることは、団員の名前と異名をほとんど記憶していることから想像に難くない。下級団員ですら、みなそれぞれに得手とする技を誇る水準以上の戦士であり、エニエラは彼らとともに暮らすうち、何の変哲もない一人の人間として扱われることをはじめて体験した。生まれ故郷では忌避、嫌悪、または無関心が常で、気安い軽口などを叩かれたことは一度たりともなかったのだ。

幾ばくもなく次の私闘が始まる。勝敗が決まればまた次の私闘が。巨躯を震わせ振り下ろすニベライの木斧をエニエラは真正面から受けとめる。これは実に骨の折れる仕事である。十分な深さまで重心を下ろし、衝撃を足づたいに地面へ逃がす。ニベライがまなじりを吊り上げ、このうえ圧力を増してくるのをすんでのところで左方へ流した。双方ともに辛うじて体勢を保つが、その俊敏性によってエニエラは攻守交代の機を得る。砂と汗とが巨漢の顔をくしゃくしゃに顰めさせていることに対して、エニエラは喜色に満ちていた。六歩の間合いから木剣を薙ぎ、牽制を重ねて注意を揺さぶる。半歩単位の前進を重ねつつ、右、左、右、左と――こうした荒事を日常的に行う銀鷲戦士団をよく思わぬ市民らは無論いる。ことに下級団員の類は烏合の衆とも侮られており、彼らの拠点はしばしば鳥籠の名で軽んじられた。

とうに日は暮れていた。首都に限れば、人々は夜間において屍食鳥の脅威を恐れることなく外出できる。それは邪のものを退ける遺物の効力であったが、このような驚異の力が最前線に用いられないことは人間のあまりに連携を欠いた、保守的な姿勢を象徴していた。

幅広の石段を登る者がいる。こうした来客を労うものは左右等間隔に設けられた火鉢のほかにない。その控えめな働きは暗がりを十分に取り払うには至らないが、人影の足取りは羽根の如く軽い。よって、門前において守衛の番を務めていたエニエラと若葉卿マルテが目前まで人影に気付かなかったのも致し方ないことである。若葉卿など、あわや腰を抜かすことと警笛を取り出すことを同時に遂行しかねない様相であった。結果的には、前者から順繰り行ったので誤報に至らなかったのだから、彼の実直な気性が幸いしたと言えよう。

一歩後ずさった若葉卿は、人影の腰に人頭大の革袋を認めた。

「は、あ、これは。グエリッタではないか。そうか。狩りは上々とみえるな」

辛うじてそのように見えなくもない浅い会釈を返される。遠まきの炎を鮮やかに照り映す長髪は、陽のもとであれば抜けるような白銀であるはずだ。人影はそのまま門内へ抜けようとするので、エニエラは慌てて言葉を紡いだ。

「あなた、グエリッタっていうの? 私はエニエラといって、三巡月まえに入ったんだけど、これって初対面じゃない?」

自身が入団するまで最も新参だったマルテの態度から、先方がおそらく上級団員でないことは判断できた。エニエラに不覚があるとすれば、振り向いた相手の瞳――いや、或いは顔貌かもしれぬし、もっと、総体としての存在実感に対してかもしれぬ――に奔馬のごとき審美意識の爆裂を喚び起こされたことであった。ここで付言しておくべきは、エニエラに慕情や憧憬がやにわ生じたわけではないということであろう。もっと古拙な、牛の交尾が新たな生命を生み出すすべであると聞かされた時の、世界の仕組みに対する純粋な驚異と希望、あの輝きの類である。十七年の大半を山奥で過ごした村娘に、白磁のようだとか、象牙のようだとか、月並みな尺度すら備わっていようはずがない。このときエニエラが記憶しているのは、まことの美とはあらゆる言葉から生気を奪い、己が輪郭をいや輝かせるものである、ということのみであった。

おのずから話しかけ、突如呆然とするエニエラに、しかし、こんな反応などグエリッタには有り触れたものであったのかもしれぬ。とかく美的な存在というものは奇異の視線を向けられることに慣れすぎている。グエリッタもそうした特有の泰然さでもって一呼吸置き、次のように告げた。

「そうね。でも、私のことは気にしないで」

言外の拒絶を推し量れないエニエラではなかったが、熱に浮かされた心地のためか、果敢にも再び食い下がった。

「それはどういうわけで? 団員どうし、何も話さないということはないでしょう」

グエリッタに再び一呼吸の間があった。この時、エニエラははじめて、相手が自分と同じ女であることに思い至った。五十名近い団員のなかでも女はまれであり、これまでエニエラの知る限り、自分を除けば僅か二名であった。そこに新しく一名加わったというわけで、興味を抑えられないのも詮無いことである。

ところが、短く息を吐くと、グエリッタは無言のまま門内へと歩を進めた。驚き、制止を試みるエニエラの肩を掴む者があった。傍らの若葉卿である。

「やめておけ。やめておけ。あれは天分の子だ」

「でも、女の子だった。知らなかったな。私の他にまだいたなんて」

グエリッタは既に暗がりのむこうへ消えていったが、若葉卿はことさらに声を落として続ける。「あれは実際、関わり合いになることなど無いのだ。エニエラ、おまえに限らず私も、大半の団員もだ」

得心のいかぬ話だった。変わり者、爪弾き者も少なくない戦士団だが、皆何かしら互いに寄与するところを持っている。それは異形を前にした時、結局、身ひとつでは何も出来ぬことをよく理解しているためである。

「じゃあ天分の子って何」

麗人の如く十分に間を置いて、長ヒゲを扱きながら若葉卿が口を開いた。門柱の火鉢が立てる音にかき消されそうな、くぐもった発音だった。

「それは……分からん。だが、我々のうち誰であろうと、あれに関わろうという者はおらん。私が入団した時からずっとそうなのだ。それで十分ではないか」

「若葉卿はさぁ。いいよ、副団長に今度訊いてみるから」と唇を尖らせるエニエラだったが、実際、マルテの返答に然程の期待はなかった。ただどことなく、戦士団の仲間たちが彼女に努めて触れないようにしているという事実は居心地悪く、受け入れがたいことであった。

ところが後々エニエラが述懐するところによれば、分かったような物言いばかりして、その実ほとんど的はずれな若葉卿がこの時ばかりは核心を突いていたように思われる。実際のところ、もし何事もなく戦士団のよき一員であり続けたならば、おそらくグエリッタとの接点はこれを含めて僅か三度限りとなるはずであった。

廃ビルで天使に会う マリアチキン

暮れきった廃墟、涙のわけ、揺れる距離。

未確定の感情につき動かされた二人のひととき。

①―1

太陽が滲んで空が赤の単色に変わっていき、街が輪郭だけを残して黒い長方形の群れになる。二種類の絵の具と水しか持っていない貧乏画家の描く抽象画みたいだ、といつも思う。くすみきった色の壁と窓枠が、この風景を四角く囲んでなおさら絵画っぽさを煽る。ただ、そんなにかっこいい比喩ではない、とも思う。

背もたれの割れたオフィスチェアが軋む。窓の外には自動車の走行音がする。ノイキャンのイヤホンをポケットから取り出して耳にはめる。音楽はかけない。実際は絵画のようなきれいなものばかりじゃないことを無視する工夫。それでようやく、無音の廃ビルで日暮れを眺めるという状況が出来上がる。それ以外を取り去って雑な美しさだけを残したシチュエーション、俗な言い方をすれば幻想的な時間に、なるべく何も考えずにひたる。工夫の甲斐あって現実味が顕著になくなっていき、浮ついた気分になる。美と私だけがあり、私は美を感じるだけの装置になる。理想の人生の一時的な現実化。視覚野以外に何も起きないまま、ただの夜になるまでそうしている。自分が居てもいいと思えるところはここしかない。

空にほんの少しの紫色さえ見えなくなって、それからずいぶん経ったあとにやっと「帰ろう」と決める。美の時間とほぼ同じくらい夜の黒色を見続けてしまった。「理想の人生」は終わったのだからさっさと帰ればいいんだけど、名残惜しくて毎度長居してしまう。そうしている間は学校や生活や過去や未来のことなどに捕らわれていいことがないのだが、帰っても学校や生活や過去や未来そのものが待っているだけだ。

アルバイトやスマホゲームではなく、こんなことで時間をつぶす若者は多くないと思う。でも私にはこのほうがおもしろい。社会生活にかまけているとき以外はこういう時間で人生を埋めたほうが有意義だと思ってる。こういう時間は人生の大事なことを忘れるのに便利だ。

立ち上がってズボンの尻をはたく。誰もいないはずなので、声も出してのびをしてみる。かなりの時間座りっぱなしだったが、肩や腰はそんなに痛くない。そのうちなくなる若さのせいか。イヤホンを外して元々あった場所にしまう。どうせ誰も来やしないが、椅子も壁際に寄せておく。次に来たときに、椅子が窓に向けられてる光景を見たら、そこに誰かがいるみたいでこわくなる。それで来づらくなってしまうかもしれない。

スマートフォンのライトを頼りに階段を下りていく。地上まではかなり階数があり、上り下りはさすがにつらい。しかし下の方の階で妥協すると景色がカスになる。廃墟で非現実感を味わう謎の行為の代償として受け入れないといけない。人生はどこまでいっても妥協。謎の行為をする場合でも例外なくついてまわる背後霊。

人生のことを考えてしまった。階段をずっと下りていると思考が偏る。私がここに来るときはしょっちゅうだけど、どれほどの共感性をもったあるあるなんだろうこれは。

階段を下りていると、だんだん現世に近づいていくような気分になる。心地よい時間がすでに終わっていることの実感が濃くなってくる。この世には現実しかない事実に強制的に向き合わされる。

一階に着いた。開きっぱなしの通用口から青白い光が扇状に射し込んでおり、その向こうでアスファルトが白く照り返している。あそこから現実が始まる。ため息にならないように気をつけて、長い息をはく。大丈夫、またここには来れる。水中に潜るような気分で外へ向かう。

出口をくぐるまで足音に気付かなかった。すぐに踏みとどまってもう一度ビルの中に戻り、ドアの横の壁に張り付く。夜道で聞こえるかたい靴音は雰囲気があって少しこわいが、私にはそれよりも実際的な問題がある。

気付かれたかな。体は半分も外に出ていなかったと思うけど、はっきりとはわからない。階段の疲れで起きた浅い息切れがまた少しずつ荒くなってくる。スマートフォンを持ってない手で口を塞ぐ。

実際的な問題とは、廃墟は私有地でそこを出入りする無関係な人間は不審者ということだ。通報でもされたら最悪の場合もうここに来れなくなる。それは本当に困る。背中を冷たいものが通り抜けるような感覚がする。耐えきれずにしゃがみ込む。壁とこすれて音が出ないように、おそるおそる。

見つからなければいい。膨らみそうになる不安を押さえるように、そう思い込む。呼吸は整わないし脈も早くなっているのを感じるが、せめて気持ちは落ち着かせたかった。

ふと手元の明かりに気付く。スマートフォンのライトが点けっぱなしだった。自分自身を罵る言葉で頭の中が埋め尽くされる。とっさに手で隠したところで、足音がすでに止んでいることに気付いた。通り過ぎたと思うことはできなかった。走馬灯のようなものが見えないのがおかしいと思えるくらいの緊張。格好つけた言い方をすれば絶望が起こる。

出口から射す光に影ができているかどうかなんて確認したくなかったのに、目を逸らすのが遅れてしまった。視界の端に影が見える。誰かいる。

「ねえ」

スマートフォンが手からこぼれて、画面を下に向けて床に落ちた。暗い屋内の壁に人影と光が揺れ、ぴたと止まる。影に気付かないまま声をかけられていたら大声も出していたかも知れない。

非難するような語調じゃなかったことに、一瞬だけ安心のようなものがよぎるが、すぐに消える。性別なんて通報するのには関係ないけど、女性の声だった。低くて、でも暗い感じのしない声。呼びかけられた方に顔を向ける。意図したわけじゃないのにすごくゆっくりとした動きになる。

出口脇の壁に片手を添えてビルの外に背中を向ける、スーツ姿の女性がいた。薄青のシャツにジャケットのボタンを外していて、スラックスの位置から腰の高さがわかる。派手ではない意匠の暗い色をしたショルダーバッグを提げており、かかとが低くて濃い青色の革靴は、その照り返しからちゃんと手入れされているとわかる。背中まではあるだろう黒髪が光の中で映えていた。街灯に照らされた顔は、私より三つ四つくらいは年上そうだ。光源に近いのは自分なんだから眩しくもないだろうに、小さい字を見ようとするときのような目をしている。こちらの様子に目をこらしているのか。そして、なんとなく近寄りがたい印象を受ける顔立ち。スカートでなくスラックスを履いてマニッシュな服装にしているのは、自分の印象と合わせてるのかもしれない。率直に言って美人だった。

私に見られた彼女のまぶたが少し持ち上がった。はっとして自分の目元を拭う。指先が少しだけ湿る。見られたかもしれない。出入り口にいる彼女の様子はよくわかるが、向こうからはどれほどこちらが見えているのだろう。声をかけられても何と答えていいのかわからず、手を目元に添えたまま固まってしまう。

「待って、拭かないで」

返事をしなかったせいか、続けてそう言われた。しかし怒気を含んだ声には聞こえなかった。さっきの足音とは違う、靴底がコンクリートをこする音が聞こえる。近づいてくる。

「え」

拭くなとは、何。ちょっとの間もなく、靴音がすぐ前で止まる。衣擦れの音がする。

「ごめんね」

真正面から聞こえる声。ひざを曲げて私に目線を合わせたらしい。目を隠していた手を軽くつかまれ、下ろさせられる。開いた視界に彼女のもう一方の手が伸びてきて、私の頬に添えられた。顔の向きを微調整された感覚がする。自分が見やすいように。

それらの動作の主体が目の前にいて、私の顔を見つめている。必然的に私も相手の顔を見せつけられる。なじみのないものに注目する子供を思わせる目。口は何かを言いたそうに開いている。表情にはさっきまではなかった感情が宿っているように見える。ただその正体を考える余裕はなかった。ほぼないと言っていい他人と至近距離で向き合った経験、これがその最新回だった。

数秒か数分、どのくらいの時間が経ったのか、それは短いか長いか、何もわからない。そんな気持ちでいる中、不意に。

「あのさ、あっちに自販機あるんだけど」

私の頬に添えていた手をはなして、出口のほうを指さす。もう片方の手はまだ私の腕をつかんだままだ。

「おごるからさ」

私を見る彼女の目がうかがうようなものに変わる。へんなことを言っている自覚があるのかもしれない。外見や振る舞いをほめる単語が直情的に出そうになる。そういうことを言ってる状況じゃないけど。

理由は察せないけど誘われているのはわかる。混乱していようとも、それなら今度こそ返事をしないといけない。

「……何が目的ですか」

立て籠もり犯との交渉みたいになったけど、私の気持ちを端的に言うとこうなるんだ。正面から視線を合わせて話してくる相手に対して、正直に答えないという態度は取りづらい。でも、もうちょっとやわらかい言い方はできなかったかな。

「んん」

彼女がわかりやすく言いよどむ。やっぱり言葉が悪かった。私から右側に視線を逸らし、気まずそうに口元を歪める。他人が見せるものの中でも、私にとって苦手な表情だ。それを見続けるのが嫌で、返事を待たず言葉を付け足す。

「ナンパでしょうか」

ちょっと頭をよぎったことをそのまま言ってしまった。混乱が度を過ぎて脳が考えることをやめ始めている。他人との会話の切り抜け方として私が普段使いしがちなメソッドだ。

軽薄さでさっきのセリフと相殺できればよかったが、人の心が数直線みたいな仕組みでないことは知ってる。私のほうが立場は弱いのに、強気に話しすぎた。相手の反応を見るのがすこしこわくなるが、視線を逸らすだけでも即座にばれる距離だ。逸らすことで失言の自覚があることを悟られたくない。私がどうしようもなく見つめ続けている彼女の目が、ふたたび私と合う。

「……っふ」

彼女はすっと目を伏せて、唇の間からちらと歯を見せる。そこから息がこぼれたのを皮膚で感じられた。ウケた。よかった。もう一度顔が上がり、三度私と目が合う。余裕のある人が他人に向けることのできる、やさしさのある笑顔。思ったより豊かな表情を見せる人だ、と思った。

「ああ、そうだね。うんそれで合ってる」

ナンパで合ってた。正解したから何という状況だけど、意図がわかったことでむしろ混乱が解けて落ち着いてくる。この状況で混乱が解けることに対して疑問は覚えない。考えるのをやめたのが功を奏している。

彼女の手を取って私の腕から離させる。地面に落としたスマートフォンも忘れずに拾い、ライトを消す。立ち上がって自分の背中に手をまわし、おそらく着いていていただろうホコリも払っておく。彼女は立ち上がらず、膝をついたまま私を見上げている。相手を見下ろす自分の表情を、なるべく彼女のそれに近づけるようにして言う。

「いいですよ」

もう警戒していない、そして若干の好意を抱いていると、彼女に思われるといい。

されていることもその目的もわかった。だがその理由はまだわからない。しかし考えるのをやめているのだから問題にはならない。美人にナンパされるのは、防犯意識を無視するのなら、家に帰るよりも魅力的な選択だったから。

今回は以上です。またよろしくお願いします。

紙書籍版

電子版

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?