第一歌集『三齢幼虫』 奥村晃作鑑賞【前半】

短歌教室の先生であり、コスモス短歌会の大先輩でもある歌人・奥村晃作さんの作品を、第一歌集より順番に鑑賞していきたいと思います。

【簡単に自己紹介】

都内に住む30代の会社員(食品関係)。2020年冬より奥村先生の短歌教室に通い始め、2021年夏よりコスモス短歌会に所属。

先生の作品に出会ってまず好きになった歌は、例えば……

次々に走り過ぎ行く自動車の運転する人みな前を向く

運転手一人の判断でバスはいま追越車線に入りて行くなり

犬はいつもはつらつとしてよろこびにからだふるはす凄き生き物

これらの歌に、理屈ではなく、生理的な興奮を覚えました。

生理的、というところが歌の力、音楽の力ですね。

目の前の事実をたんたんと描いているようで、世界の真理に到達してしまうような力を持っていると感じました。着飾らないあっけらかんとしたタッチで歌い上げているところもかっこいい。

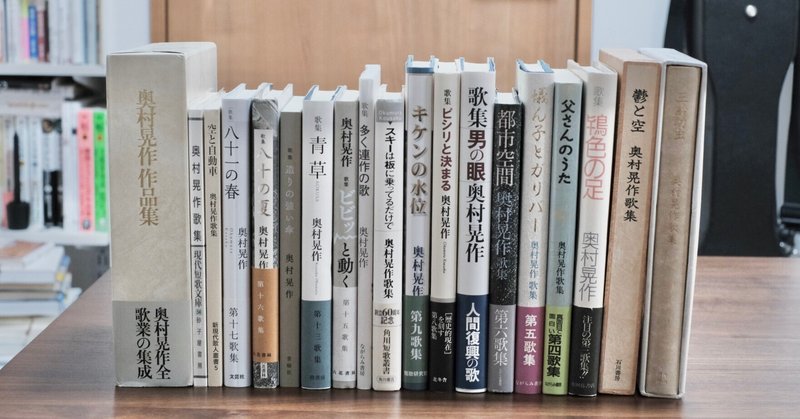

奥村先生は近年まで継続的に歌集を出されており、昨今の社会情勢を反映した作品はするどく胸に響きます。またご本人のTwitter情報によると、なんと現在、新作の歌集を準備中とのことで、とても楽しみです。

そんなタイミングで、改めて第一歌集から最新作までじっくり鑑賞し、歌人・奥村晃作さんの魅力を徹底的に味わいたいと思い立ちました。

2022年を生きる30代の人間として、心に留まった歌を引いていきます。

***

第一歌集 『三齢幼虫』 奥村晃作 白玉書房 昭和54年

午前の茶房(1961-1965 25歳-29歳)

数日前われを引き止めし白バラが今朝は鋪道に散らばりてをり

長距離の電話に出でし母親がただおろおろと応へてゐたり

珈琲の面にはげしく舞ふ湯気を見つつ遊べり午前の茶房

海岸のみやげもの店の簀の下に泡吹きて番へる蟹を見てゐつ

積みなせるビールの瓶に映りゐて朝の太陽いたく小さし

前を行く少女の赤きオーバーにわが影映り日翳れば消ゆ

男の眼(1966-1970 30歳-34歳)

生殖を遂げたる鷺か青葉照る欅の枝に目瞑りてをり

ラッシュアワー終りし駅のホームにて黄なる丸薬踏まれずにある

牛の舌白く緊まるを無造作に摑みては計る肉屋の人が

豊かなる乳房を持てるたらちねの母は恐れず蛇を叩けり

いびつなる部分多しと富士山を間近くに見る風に打たれて

金髪のアメリカ女屈辱を払ふごとくにはげしく踊る

縄跳びを教へんと子等を集め来て最も高く跳びをり妻が

叱られて遊びに出でし長の子が路地の鳳仙花の花むしりをり

わたくしはここにゐますと叫ばねばずるずるずるずるおち行くおもひ

新聞の写真の隅の絨毯にころがる三島の首かとぞ見る

夏にうたふ(1971年-1972年 35歳-36歳)

末の子が傍に寄り来て不満気にしばらくゐしがあきらめて去る

ひとけなき禽舎にインコと真向へばインコ鋭き声に叫べり

ビリリッと羽ふるはせて怒れどもインコは所詮籠の鳥なり

教科書の口絵に馴染みし国連の平べたきビル大きくはなし

親しげに女の人が手を振るに買物帰りの妻と気付けり

真夜中のバケツの壁をつたひをり小魚はみな水を離れて

サッカーの外人選手つるつるの頭のままによく走るなり

***

まず今回は、25歳から36歳までの連作から好きな歌を23首引きました。

『三齢幼虫』は631首あるのでそこから厳選するのは二段階、三段階要する困難な作業でしたが、ここに載せているのは本当に好きな歌たちです。

いずれも世界との絶妙な距離感に惹きつけられます。社会に溶け込み何食わぬ顔で生きながらも、どこか別次元から客観的に世界を見つめているような独特な観察眼。常識的な認識の範疇に留まらずに、子どものような素朴なまなざしで世界を見つめ、面白くも、儚く、ときに切ない一コマが切り取られています。

私にとっては特に動物の歌が魅力的でした。少々嗜虐的な歌を通して、自身の心境と動物をシンクロさせていたり、世界の生々しさが歌われています。「夏にうたふ」のインコの歌やバケツの小魚の歌は嗜虐的なようでいて、真っ直ぐに対峙しており、むしろリスペクトを感じます。「男の眼」の、生殖を遂げたあとのように目を瞑っている鷺の歌なんてとても渋く、普通の人間の男を描くよりもロマンを感じてしまいました。

またなんといっても妻の歌はユーモアがあり、幸せな気分になります。おてんばでお茶目な妻を作者が淡々とまなざしている様子がなんともおかしい。ここに載せている以外にも魅力的な妻シリーズの歌がたくさんあります。子の歌についても、一定の距離感が微笑ましい。今回は叱られた子と不満げな子の様子を歌った作品をとりましたが、こういう小さな振る舞いを切り取れるのが短歌のよさだなぁと感じました。

次回『三齢幼虫』後半では「現実はするどくて」、「腕章の男」、「牛の如き」、「東京の空」について書いていきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?