転がり始めた人生②~1999年プノンペン

前回の投稿で、初めてカンボジアに来た経緯からプノンペン到着までを記しました。旅行記にするつもりではないので、プノンペンからシェムリアップでの滞在についてはいつか気が向いた時に書くかもしれませんが、ここでは割愛します。

今回はそこからびゅーんと飛んで1999年のお話になります。

若干暗めの話なのですが、重く受け止めずに読み進めてください。

プノンペン生活の始まり

初めてのカンボジア渡航で出会った男性とあれよあれよで結婚したわたし。1999年には息子と共に彼が所有していたプノンペンの家で生活を始めていました。

運営している児童養護施設がシェムリアップにあるので、そこからカンボジア在住が始まったと思われることが多いのですが、実はプノンペンに住んでおりました。

夫(離婚していますがここではこう呼びます)はカンボジアに戻って、シェムリアップにある日本政府アンコール遺跡救済チームのメンバーとして、遺跡修復のために駐在していた日本人の皆さんの通訳を務めていたそうです。それと同時に児童養護施設スナーダイ・クマエの活動も開始していたのですが、その後プノンペンにあった日系企業に転職します。

そのためNGO活動の場と自身の生活の場が別々になったのだそうです。

わたしが彼と出会った時、彼はすでにプノンペンを拠点に生活していたので、結婚、出産を経て、わたしもプノンペンから移住生活をスタートさせることになりました。

最初の頃は息子と遊んだり、夫の持っていた日本の小説などを読んだりして過ごしていましたが、夫から頼まれて施設運営を支援してくださっている方々にお礼状を代筆することもありました。

文面を考え、夫に内容を確認してもらっていると仕事の補佐役をしているようで、わたしにもできることがあるんだなと得意な気持ちになったりしていました。

仕事を奪ってはいけない

プノンペンの自宅にはお手伝いさんとして、3名の若い女の子が一緒に暮らしていました。料理や洗濯など家事全般から赤ちゃんだった息子の世話まですべて彼女たちがしてくれたので、わたしの出る幕はほとんどありませんでした。

日本ではもちろんそんな生活をしたこともないし、家事に関しては小さいときから母が厳しく教えてくれていたので、わたしにとっては逆にそれが窮屈に感じられました。

少しくらいは自分でと思い、洗濯をしていたときのことでした。

「彼女たちの仕事を奪ってはいけない。」

こんな言葉を夫から投げかけられました。

彼女たちの役割をわたしが奪うと、いずれ怠けるようになってしまう、と。

「わたしが望んで雇ってもらったお手伝いさんたちではないけれど・・・」という違和感と、「奪うつもりもないんだけど・・・」という反発心はあったものの、よかれと思って何人もお手伝いさんを雇ってくれている彼に遠慮してなにも言えませんでした。

そしてその日から下着以外の洗濯を女の子たちに任せることにしました。

勝手に外出してはいけない

わたしたちが暮らす家はプノンペン市内中心部のとても便利な場所に位置していました。徒歩圏内に大きなスーパーやフランス人経営のベーカリーもありました。

でも夫からは歩いて出かけてはいけないと言われていました。そしてわたしと息子のためだけにドライバーさんがいつも家で待機してくれていたのです。

すぐそこのスーパーに行くだけでも車を出してもらわないといけない、ちょっと外でお茶でもと思っても、ドライバーさんが待っていると思うとゆっくりできない・・・。

買い物ではわたしが息子を抱っこして、ドライバーさんが荷物を運んでくれるので助かったけれど、それ以外の外出がおっくうになり、やがてわたしは出かけることをやめ一日のほとんどを家の中で過ごすことになりました。

自分で車を運転している今のわたしを知っている方々にとっては、信じられないことかもしれませんね。

ささやかな楽しみ

窮屈に感じる毎日の中でも、わたしに明るい刺激を与えてくれるものがいくつかありました。

自宅の屋上から見える近所の人たちの食事の準備風景。路地からただよってくるニンニクを炒めたときの香り。家の前を通るアイスクリームや焼うどんの屋台の呼び込みの声。

そんなひとつひとつに五感が刺激され、家の中にいるだけの毎日なのに今自分は異国にいるのだと感じることができたので、屋上やテラスから外を見るのが習慣になっていました。

忘れた頃に届く日本の友人からの手紙にもすいぶん喜ばせてもらいました。

まだ日本でもインターネットが一般的ではなく、携帯電話からEメールを送ることもできない時代でした。

単調な日々を送る中で思いがけず届く郵便物には心が躍り、何度も繰り返し読んでから、その手ですぐに返事を書かずにはいられませんでした。

そしてなによりも、息子の成長がわたしの一番の楽しみでした。

ハイハイしながらあっという間に移動するので、友人への手紙を書くことに集中しているわたしの足元をすり抜けテラスにあった植木鉢の土を豪快にほうばっていたり、椅子につかまって机の上にあるものに手を伸ばしニッコリ笑う姿を愛くるしく感じていました。

お手伝いさんやドライバーさんたちも自分の家族のように息子をかわいがってくれました。ミルクをよく飲んだ息子は、外で見かける赤ちゃんに比べるとかなりふくよかでした。日本人の子どもが珍しいこともあって、みんなからよくほっぺたや太ももの肉を触られて泣いたりもしたのですが、その泣き顔すら愛おしく、みんなで笑いながら交代で抱っこしていました。

夫の気持ち

1993年国連主導の下で内戦後初の総選挙が行われ、平和のきざしが見えてきたと言われた1990年代後半のカンボジアでしたが、たしかにこの当時のプノンペンはまだ今よりずっと治安も悪く、夜になるとどこからともなく銃声が響くこともしばしばでした。

交通事故で万が一車やバイクではねられても放置され、相手が逃げてしまうのが当たり前の時代で、実際に川沿いの込み合う道路で男の子がはねられて車が何事もなかったように去って行くのを目撃したこともありました。

夜間でも女性が一人で歩くことにそれほどの心配がいらない日本から来たわたしにその危機感が伝わっていたかというと、そうではなかったでしょう。

夫はそういうことを心配し、家族の身を守るために必ず車を使うようにと言っていたのだと思います。

夫と結婚することになった時、わたしの両親も姉夫婦も喜んでくれました。

親やきょうだいからの反対が一切ない中で、他の親族が異国での生活を心配するあまり、夫からすると心無いと感じてしまうような言葉を投げかけたことがありました。

日本で暮らしていたときも同様に嫌な思いをしたことがある彼は、そういう言葉には当然敏感でした。

かばうわけではないけれど親戚の人たちも、わたしや息子の外国での暮らしが想像できず心配して言葉だったのでしょう。でもそれが無神経な表現として夫に伝わってしまったのだと思います。

不快な気持ちをあらわにする夫を目にし、母は心を痛めていました。多くは語らずとも父が全面的に夫の味方でいてくれたことにわたしは救われました。

夫はわたしの親戚に対する反発もあり、お手伝いさんやドライバーさんを雇って、わたしと息子はプノンペンでなに不自由なく過ごしている、もっと言えば日本にいるよりもいい生活をさせているということを示したかったのかもしれません。

ある日、帰宅する夫を迎えに行くドライバーさんに同乗し、会社までついて行ったことがありました。口にロリポップを含んだまま眠ってしまった息子を見て、「起きたとき幸せだね、甘くて。」と夫が笑いました。

夫のクシャっとした笑顔や息子に向けるまなざしから、他人の評価を気にしてわたしたちに十分な暮らしを与えているだけではないんだなと、妙にホッとしたことを覚えています。

少しいびつで不器用な彼の家族への愛情表現。そのときの私には伝わりづらかったのですが、彼なりの方法でわたしと息子を大切にしてくれていたのだと今は受け止めています。

シェムリアップに行きます

窮屈さの中にほのぼのとする時間を織り交ぜつつ、プノンペン生活も数か月が過ぎたある日のことです。

わたしは仕事を終えて帰宅する夫のためにバスタブにお湯を張り、タオルと下着を準備していました。日本での生活が長かった彼は湯船にゆっくりつかるのが日課だったからです。

風呂上がりの彼が不満そうな顔でこう言いました。

「僕はパンツで体を拭いて、タオルを着るのか。」

何を言っているのかすぐに理解できなかったのですが、少し考えて彼のいう意味がわかりました。

わたしはバスタオルの上に下着を乗せて置いていましたが、彼は使う順番から言うとそれは上下逆だと言いたかったようです。

でも・・・、と言いかけたわたしはその先の言葉を飲み込みました。

まるで彼の使用人みたいなだな、わたしは。

そんなふうに思ってしまいました。

この人にとって家族ってなんなんだろう。

そしてわたしはなんのためにここにいるんだろう。

外出することもほとんどなく、相談する友人もいない、ネガティブな思いが積み重なるプノンペン生活。

夫が家族を思ってしてくれていたであろう気持ちを汲み取ることもできず、家の中に閉じ込められ、なにもさせてもらえないと思ってしまっていました。

収入もなくただ家にいるだけのわたしは、忙しい夫の顔色ばかり見て何も言えなくなり、少しずつ自分を失っていきました。

この状況を変えるにはどうすればいいのかと考えた末、夫に自分と息子だけシェムリアップに移動して施設運営にもう少し深く関わりたいと話してみました。

夫の運営する施設のお手伝いをすることは、自分にとって当たり前のことだと思っていたし、プノンペンにいては施設の現状もわからず支援者の方にお礼をいうことはできても現状報告ができないというもどかしさもありました。

それに自分にできることがある、そんな毎日を過ごしたいという欲求もありました。

そういうことを素直に彼に伝えてみたのです。

そして2000年4月にわたしと息子はシェムリアップでの生活を始めることになったのでした。

十分な収入のある夫に従い、なにもせずにプノンペンで暮らすこともできたのに、その生活を変えるという選択を自分の手で行いました。

そしてまたわたしの人生が転がり始めたのです。

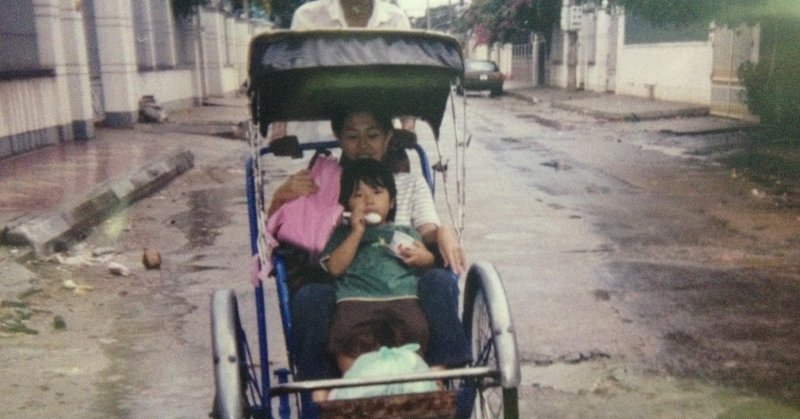

【写真】

@プノンペン

夫に内緒でこっそりシクロに乗る親子

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?