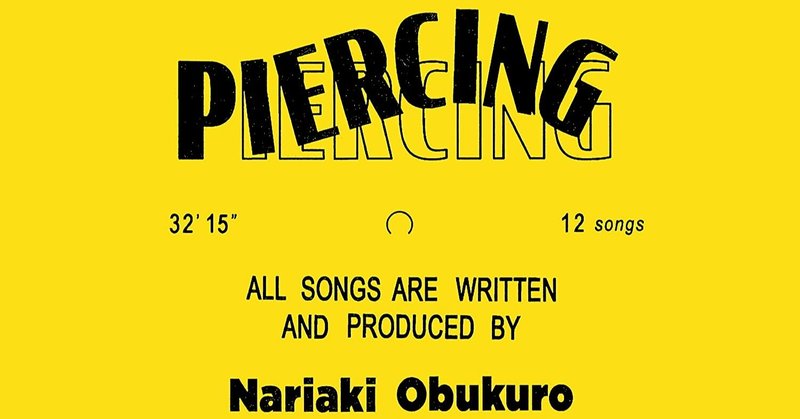

小袋成彬 セカンドアルバム『piercing』について

小袋成彬の『piercing』は2019年にリリースされた彼のセカンドアルバムだ。

収録曲は12曲。そのなかには流動性を意識させるようなインタールードが含まれていたり、楽曲それぞれに明確な区分はなかった一方で、Tohjiを客演として迎えた「Tohji's Track」などは半ば落ち着いた曲目のなかの躁状態とも言えるアクセントとして働く。そして、ラストを飾る「Gaia」はこのアルバムの集大成、喪失から生まれるあらゆる感情を音楽へ昇華させた傑作である。

収録曲

1. 「Night Out」

2. 「Night Out 2」

3. 「Turn Back」

4. 「Bye」

5. 「New Kids」客演 Kenn Igbi

6. 「In The End」

7. 「Snug」

8. 「Three Days Girl」

9. 「Down The Line」

10. 「Tohji's Track」客演 Tohji

11. 「Love The Past」

12. 「Gaia」 客演 5lack

本作は、オルタナティブ・R&Bやヒップホップ、ゴスペルやアンビエントの要素を織り込んだクラシカルな音楽性が特徴となっている。1曲の中で当たり前のようにテンポが変わり、急にリズムが抜き差しされ、声や音像の遠近感が移ろっていくなどといったプロダクションも本作の大きな特色である。また、(日本で言う)合唱やデジタルクワイアにも近いヴォーカルがナチュラルに引き継がれ、現行のラップミュージックを経由した歌の像や音像が、独創的なポピュラーミュージックとしての響きをなしている。(Wikipediaより)

デビューアルバムであった『分離派の夏』が内省的だったのに対し、こちらは『pirecing』という題名からもなんとなく感じられるが、前作よりは少し開放的な印象を受ける。

以前、インタビューで小袋成彬自身が「ピアスを開ける」という行為が「向こう見ず」なものであり、「その勢いが好きだ」と言っていた。このアルバムを聴いていると恋をするよろこび、喪失、悲しみ、孤独、様々な感情が折り混ざって波のように押し寄せる。音のひとつひとつが皮膚に染み込む。ピアスを開けるような向こう見ずな恋の名残が、このアルバムには詰まっている。

1曲目「Night Out」の出だし、

「俺も泣いてた 二人で決めた あの時キレなきゃ 俺も死んでた」から読み取れることは紛れもなく別れである。「前髪を伸ばし 服を衝動買い」そして「ああいつまで」という叫び。寄せては返す波のように振幅のある感情をどうすることもできずに、揺らぐ。

2曲目の「Night Out2」、視点が変わり、女性の思いが語られる。ここで歌っているのは小袋ではなく(このあとも度々用いられるが)女性のコーラスだ。このように度々実験的な試みをかなり自然な形で入れ込むのも小袋らしさだろう。

3曲目、「Turn Back」意味の通り。まだ好きだという女性の言葉からかつてに引き戻される心情。イントロは切なく、心を通り向ける風のようなギターのサウンドから始まる。そして中盤でラップ調の雰囲気に変わり、このビートを維持したままコーラスが特徴的な「bye」へ繋がる。「でもいいや さよならが言えるだけ 幸せよ」。ここまでが「別れ」の受容の第一段階だ。

次に続く「New Kids」、心をぬるま湯で洗われたような気持ちにさせる一曲だ。イントロのピアノはまるで初春の陽光、そしてKenn Igbiの語りかけるような声。孤独に寄り添うような温かさにしばらく耳を預ける。

そこに突然入り込む小袋の「待って」から始まるリリックが斬新だ。ひたすらに自己と向き合う局面を抜け、外界と対峙する。なにか膜が破れ、眩い外光に思わず目を擦るような情景。現実消失感、浮遊感。言葉では説明し難い心象をこのような表現にのせることができる才能に脱帽した。

「In The End」、曲中で繰り返される「話をしよう」、そして「忘れよう」というアンビバレントな言葉。自己矛盾と葛藤を切なく歌い上げる。

「失くしたピアスが見つかるまで 続くはずの物語」、『pirecing』のタイトルもここで回収されているのだろう。片方だけがどこかへ行ってしまえばそのピアスはもう使えない。両方ないと意味がない。

終盤にかけての盛り上がりから「Sung」へ移行するにつれて落ち着いていく。「Sung」は間奏曲として「話をしよう」という歌詞のリフレインをまるで鼓動のようなビートにのせて「Three Days Girls」へと音を繋げる。最後に一度、贐の言葉のように「話をしよう」と呟いたところでテンポが加速し勢いが増してくる。

「もう二度と 会えないと 思うほど 君を愛せそうだ」。軽やかな声色に合わせ、ぼんやりとしていた世界に新しい色が付いていく。

「Down The Line」、こちらは宇多田ヒカルとの共同作成で歌詞も全て英語である。日本語訳すると「そのうちに」。捨てきれないやるせなさ。けれどもそのうちに痛みは消えるだろう。どこか未来への祈りのような内容が折り混ざって美しいメロディーとなる。

そして「Love The Past」、このアルバムのクライマックスだ。「The Past」と表記されていることからも、恋人との日々はもう完全なる「過去」となったのだろう。「出会えてよかった そう思えるようになった」という歌詞、そして「今更教わった 記憶は絶対消せない」「今更教わった 君は絶対消えない」と曲中にていちばん力強く歌われるこのフレーズ。恋人の不在に耐えられず只管に忘れたいと願ったり喪失感からやり場のない感情に振り回されることはなくなり、確実に存在していた事実として「過去」と共存できるようになっていることがわかる。

そして、たびたび重ねられる「今でも愛してる」「いつでも帰ってきてね」という囁きに似た歌声は、未練なのだろうか。

少しの間をおいて、最後を飾る「Gaia」のイントロが始まる。個人的にはこの間がとても重要。ここまでの曲とこの「Gaia」とでは、語られる対象のスケールが全く異なるからだ。今まで個人的な感情が歌われていたのに対し、「Gaia」ではずっとスケールの大きな愛が表現されている。

遠くで鳴るようなピアノとざらついたノイズ音、どこか懐かしく、どこか遠い。全身に流れる血液のような印象を受ける。

「言えないこと増えていく当然 それを昨日ぐらいに知った俺」

あなたに伝えたかった言葉を読み返しては書き足して、それでも言えないことばかりだ、という正直で飾らないメッセージが愛となってぐんと大地に染み渡る。だからGaiaなんだね。

なによりも、アウトロ部分のこのパンチラインはこれ以上ないと思う程に聴き手に美しい風景を想起させる。

振り返りゃいつでも絶景

誰にも見れないからこそ絶景

全カットまるでウディアレン

頭金用意しても買えないぜ

もうお前の倍風刻んでる

まだ1周目のこの人生

I' m 34 Nismo GTR Z

光より先の未来へ

光より先の未来へ

光より先の未来へ

「もうお前の倍風刻んでる まだ一周目のこの人生」と強気のリリックに、こちらまで追い風で背中を押されるような気持ちになる。そして繰り返される「光より先の未来へ」という言葉からは、アルバムを通じて描かれていた過去への想いを昇華し未来へ向けて帆を張るような、そんな強さ、強い肯定が溢れる。そうして大きな余韻を抱かせたままこのアルバムは終わる。

人は常にすれ違い続けている、といつかなにかで読んだことがある。けれどもわたしたちは100年昔の文章を読み、心を痛めることも感動することも、同じ音楽を聴いて涙を流すことも出来る。わたしと君とで会話も成立する、これが言葉というものの面白さだと。

けれども、コミュニケーションとは同質性を求める行為ではない。そしておそらく言葉を交わせばかわすほど、互いが異なる人間であることを意識し、他者との溝は深まるようになるのだろう。

この作品は、人が繋がり孤独に還るプロセスとその受容過程を丁寧に描く。彼の伸びやかな声はもちろん、サウンドデザインから感じられる細やかな感情の機微など、どこをとっても傑作なのだ。

まさに、わたしたち聴き手、それぞれにしかみえない風景、誰にも見えない絶景を見せてくれる。この名盤をわたしは愛してる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?