ソフトディバイス の歴史 連載第4回「東京事務所開設」

この記事は、ソフトディバイスの創業者である高橋賢一が、社内報の連載記事向けに執筆したものです。ソフトディバイス の成り立ちから、高橋が代表を退きフェローとなるまでのストーリーが高橋の視点で語られています。

↓ 前回の記事はこちら

ニューメディアブーム

事務所創設の1984 年はMacの発売年であると同時にビデオテックス(日本ではCAPTAIN と呼ばれた)という公共のオンデマンド情報システムが始まった年でもある。

ソフトディバイスが手がけた最初の画面デザインは、ビデオテックスの画面だったように覚えている。駅に設置された端末で周辺の情報を探索できるタウンガイドシステムや、博物館の展示案内システムなど。これらはニューメディアと呼ばれ、家電各社は、対応する体制を急速に整えた。

ソフトディバイスは彼らより1歩先んじていたため、画面デザインだけでなく、いろんな施設やオフィスの情報システムのプランニングおよび使いやすさの評価実験など、どんどん仕事が舞い込んだ。全国各地に博物館、美術館が新築され、オフィスビルや寺社までもニューメディアに浮かれていた時代である。この流れに乗り多くのプロジェクトに参加したおかげで1990年頃にはポートフォリオが充実してきた。

HyperCardをつかったプロトタイピング

複合機や様々な組み込み機器、パソコンアプリのプロトタイピングをHyperCard というアプリで始めたのもこのころである。デザイナー自身がプロトタイピングツールを手にしたのは大きな一歩であった。インターラクティブなものをデザインするためにプロトタイピングツールを扱えるデザイン事務所は、僕の知る限りソフトディバイスと東京にあったザウルスという事務所しかなかった。ザウルスについてはのちほど触れることにしよう。

1990年頃は、まだ訪問先にパソコンがなかったり再生環境が整わなかったためVHS ビデオのポートフォリオを作ってプロモーションしていた。どうしてもインタラクティブに見せたい場合は、デスクトップパソコンを運ばなければならない。ある学会の研究会に飛び入りで参加しプレゼしたときは東京までパソコンを運んだ。この時のプレゼは、ソフトディバイスの存在と成果を関東や全国に知らしめることになった。

東京へ進出、そして東京事務所開設

これを機会に、関東の大手メーカーから声がかかるようになり、社内でのプレゼをリクエストされたり、プロジェクトの発注を受けるようになる。様々な学会活動への参加も増えてきた。社会人向けのセミナー講師の依頼も受けるようになってきた。遠方のデザイナーや大学の先生方との交流も増えてきた。

僕は東京へ行く機会も増え、元勤めていた東京の事務所以来の友人であったザウルスの田中泉や小川俊二らとも会う機会が増えてきた。彼らはザウルスというプロダクトデザイン事務所の中で「ソフトデザイン部門」を作ってインタフェースデザインを推進していた。東京に行くたびに彼ら(彼らは夫婦)の自宅に泊まってよくビジョンを語り合った。東京の彼らにとっては

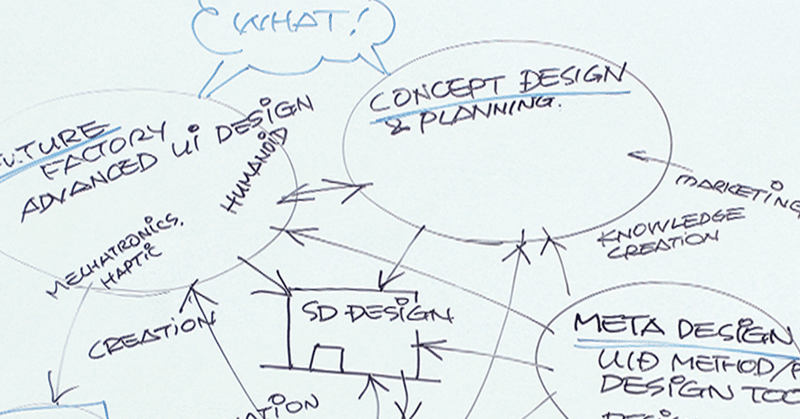

プロダクトデザイン中心の事務所の中で活動することに限界を感じていたし、京都にあるソフトディバイスにとっては東京のノウハウやネットワークも魅力だった。インタフェースデザインの推進を加速するため、一緒に活動しようということになって、ついに1992年、彼らはザウルスを離れてソフトディバイス東京事務所を旗揚げした。これを機会にいままで有限会社だったソフトディバイスを株式会社に変更し、それぞれをソフトディバイス京都とソフトディバイス東京とした。その年、今後の更なる発展を期してモントレーで開かれた CHI 1992に3人そろって参加した。その足でサンフランシスコのIDEO を訪問し、事務所を見学し、ポートフォリオを紹介した。

帰国後、いよいよ東京との二人三脚が始まった。

..............................................................................................................................

↓次の記事はこちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?