【連載】異界をつなぐエピグラフ 第2回|モンタージュ式エピグラフ、あるいはザナドゥへの道|山本貴光

「エピグラフ」とはなんぞや? ──書物をひらいたとき、扉ページの裏側やタイトルの左下などにそっと添えられている短かな(ときに長々とした)引用句。そう、アレです。〈……以下、続きはこちらの冒頭のご挨拶文をご覧ください。〉

ただいま創元社では、山本貴光さんを編著者にお迎えし、『エピグラフの本』(仮題)を制作中です(2023年2月刊行予定)。古今東西のさまざまな「作品」のエピグラフを集め、読者のみなさんと一緒にながめて愉しむ──ありそうでなかったそんな本を、ゆっくり、じっくり、みっしりと編んでおります。

出版に先行し、ウェブ連載を開始いたします。毎月15日は山本さんにエピグラフについて縦横無尽に綴っていただく「異界をつなぐエピグラフ」。末日はエピグラフ採集係の藤本なほ子による「エピグラフ旅日記」です。まずはこれらの連載にて、限りなく広がるエピグラフの宇宙のお散歩をどうぞお愉しみいただけますように。

第2回 モンタージュ式エピグラフ、あるいはザナドゥへの道

まさに奇蹟ともいうべき創意工夫の極地であった。

S・T・コウルリッジ(★1)

1.エピグラフは扉そのもの

前回、「エピグラフは異界をつなぐ扉のようなものだ」と書いた。

これはものの喩えというもので、実際にはエピグラフは扉ではない。てなことは言うまでもなく、お分かりいただけると思う。

などと述べておいて恐縮だが、こう書いている私の頭のなかでは、エピグラフはまさに扉のようなものとしてイメージされている。どういうことか。話はいささかひょんなところから始まって、しばし迂回路を辿ることになる。

「ハイパーテキスト」という言葉を目にしたことがあるだろうか。インターネットを使っている人なら、毎日のようにお世話になっている仕組みである。例えば、こんなふうに文中に下線が引かれている場合、ここをクリックしたりタップしたりすると、別のページに移動する。

いまご覧いただいたのは、藤本なほ子さんによる連載「エピグラフ旅日記」の第1回だった。本から本へとわたりあるいてエピグラフを蒐集するという人が、これまで地上にどれくらいいたかは知らないけれど、その様子を見せてくれる文章というものを私はこれまで読んだことがなかった。先ほどの比喩を使えば、本の扉を開いては、そこに異界への扉がないかどうかを見て歩くわけである。早く続きを読みたいのだが、藤本さんの連載は毎月末の掲載予定で待ち遠しい。

その藤本さんが創元社の内貴麻美さんとともに企画したのが『エピグラフの本(仮題)』という本で、その本の制作チームに私もお呼びいただいたというのが事の次第だった。いまこうしてこのような文章を書き綴っているのも、同書をつくる一環なのである。

2.迷宮を彷徨うように

それはさておき、先ほど「こんなふうに文中に下線が引かれている場合」という個所をクリックすると、藤本さんの連載第1回が掲載されたページに移動した。この仕組みには名前があって「ハイパーリンク」という。かっこいい。

要するに、インターネット上に存在する複数のページをつなぎあわせる仕組みだ。バラバラに存在するページのあいだをぴょんと飛び越えるので、かつては「別のページにジャンプする」と言われたりもした。

登場した当時はなんて便利なんだろう! と感激したものだった(いまもそう思っている)。というのも、なにしろそれ以前の世界では、ネットワークを介してよそのコンピュータに保存されているファイルにアクセスしたかったら、その所在地を文字で入力しないといけなかったのだから。それがクリック一つで済んでしまう。

こうしたハイパーリンクの仕組みを含むウェブがすっかり普及した結果、いまでは至極当たり前のものになって、いちいち意識されることも少ないかもしれない。単に「リンク」と呼ばれたりもする。

さて、ハイパーリンクによって相互につながれたテキストのことを、「ハイパーテキスト」という。ハイパーテキストは、テキストが網目のようにつながりあっているので、始まりも終わりもないし、どこから読み始めてどこで読み終えても構わない。ちょっと読んではあっちへ飛び、そこからまた別のページへ……という具合で、迷宮をあちこち行ったり来たりするような読み方をすることになる。

ここではもっぱら文章に注目しているけれど、それに限らず画像や動画や音楽その他、コンピュータで扱えるデータであればリンクできる。というのは、日々ネットを使っている人ならすでにご存じのとおり。

これでようやく話を進める準備ができた。

3.ザナドゥへの道

このハイパーテキストというアイデアを考えたのは、テッド・ネルソンという人だった。彼は1960年代から「ザナドゥ・プロジェクト」といって、コンピュータのネットワーク上に置かれた複数のファイル(データ)を扱いやすくする仕組みを構想してきた。

なぜそんなことが問題になるかといえば、いまならかえって理解しやすいと思う。というのも、コンピュータを使っていると、アプリや文書や画像や音楽や動画をはじめ、使うほどにどんどんファイルが増えてゆく。いまでは個人で使うコンピュータでも、数千という規模のファイルを扱うことは稀ではない。これらのファイルが単にバラバラに置かれているだけでは単なる混沌と変わりがない。

ではどうするか。文書を例にすると分かりやすい。文書をただバラバラに置いておくのではなく、ある文書が別の文書を参照しているといった関連づけをコンピュータで扱えるようにすればよい。そうすると、バラバラの点だったもののあいだに線が引かれ、複数のファイルを星座のように認識できるようになる。つまりファイル同士をリンクでつなごうというアイデアだ。インターネットが一般に普及し始めるのが1995年頃だから、かなり早くからいまのウェブのようなものを考えていたことが分かる。

「ザナドゥ」と聞いて、映画やゲームを連想する人もいるかもしれない。これは、イギリスの詩人、サミュエル・テイラー・コウルリッジ(1772-1834)の詩「クーブラ・カーン」(1797か1798年頃執筆)に登場する都市の名だ。「ザナドゥ・プロジェクト」もコウルリッジにあやかっているらしい。

クーブラ・カーンとは、モンゴル帝国第五代皇帝クビライ・カーン(フビライ・ハン/忽必烈汗)のことで、「ザナドゥ(Xanadu)」は彼が治めた元(げん)の都城の一つ、「上都」を英語で表記したものだった。

「上都」は中国語でShàng dū(シャンドゥ)と読む。この都市の名は、1275年にここを訪れたマルコ・ポーロ(1254頃-1324)の口述でつくられた『東方見聞録』にTchandou、Ciandu、あるいはChanduなどと音写されて、ヨーロッパでも知られるようになる。そこではこんなふうに語られている。

……馬で三日進んだところで上都(Tchandou)という都市に着いた。この都市を造ったのは大カーンで、その名を忽必烈汗(クビライ・カーン)という。忽必烈汗はこの都市に大理石と石を使って壮大な宮殿を造った。(略)宮殿に接するように16マイル四方にわたって壁に囲まれた平地があり、泉や川や牧草地も豊かだった。(略)そこではアカシカ、ダマジカ、ノロジカをはじめ、ありとあらゆる動物が飼われていた。

──『東方見聞録』(★2)

ここで言われる「マイル」が、現在の尺度でどれほどの長さなのかは分からないのだが、調査資料によると、上都の中心部である皇城と呼ばれる城壁に囲まれた方形の地域は、東西が1410メートル、南北が1400メートルにわたるという(★3)。

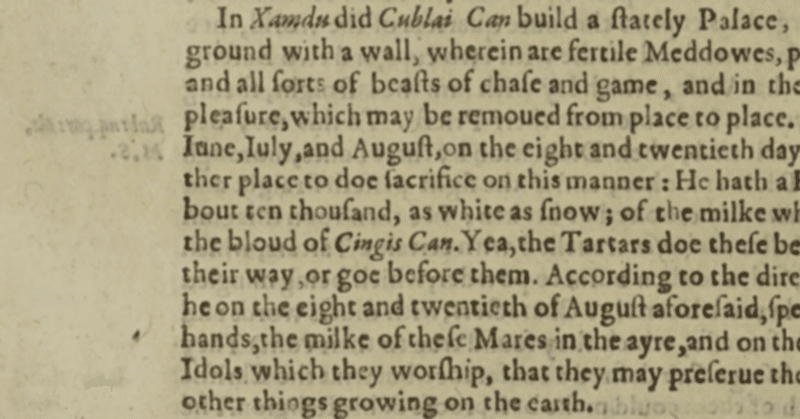

それから時代は下って17世紀、イングランドの牧師、サミュエル・パーチャス(1577頃-1626頃)に『パーチャス、その巡礼』(1613)という本がある。パーチャスは旅行記を蒐集していたようで、それらの本から抄録して編んだのが『パーチャス、その巡礼』だった。彼の生前に四版まで出ているというから、好評を博したのだろう。同書でアジアの諸地域を扱ったパートにザナドゥが現れる。

忽必烈汗(クビライ・カーン)は上都(Xamdu)の地に壮大な宮殿を造った。そこは壁に囲まれた16マイル四方にわたる平地で、豊かな牧草地が広がり、心地よい泉が湧き、楽しい川の流れがあり、ありとあらゆる獲物や狩猟用の動物もいる。そしてその中央には壮麗な歓楽の宮殿がある。

──『パーチャス、その巡礼』(★4)

細部に違いはあるにせよ、マルコ・ポーロの本を下敷きにしている様子が窺える。ただし「上都」のローマ字綴りは、Tchandou、Xamduをはじめ本によって何種類もあって、現代の校正者が見たら卒倒するかもしれない。

コウルリッジはこのパーチャスの本を読んで「クーブラ・カーン」の着想を得たと言われている。その詩はこんなふうに始まる。

忽必烈汗(クビライ・カーン)は上都(じょうと)の地に、

壮麗な歓楽宮の造営を臣下に命じた。(★5)

パーチャスとコウルリッジの原文は英語で書かれていて、冒頭部分を並べるとこうなる。

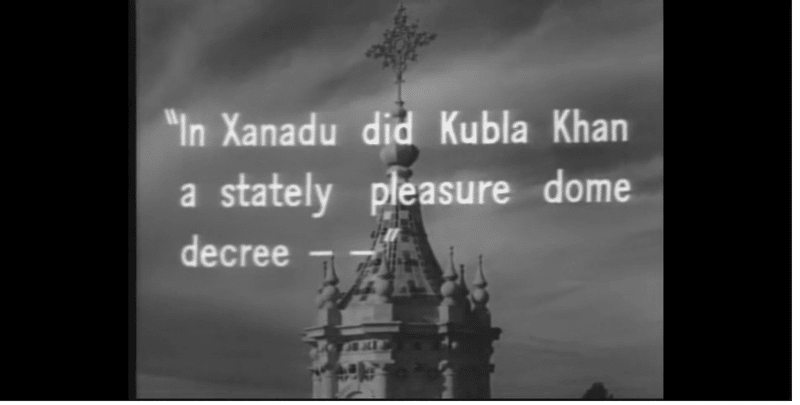

In Xamdu did Cublai Can build a stately Palace...(パーチャス)

In Xanadu did Kubla Khan / A stately pleasure-dome decree...(コウルリッジ)

コウルリッジは、パーチャスの文をなぞるように書き始めている。見ようによっては一種の引用とも言えそう。そしてこれに続いて詩人は、幻視した上都の光景を歌い上げているのだった。

このコウルリッジの詩を源として、「ザナドゥ(Xanadu)」という都の名前が、桃源郷の代名詞として後世の人びとに刺激を与えることになる。

例えば、オーソン・ウェルズが監督・主演・共同脚本を手がけた映画『市民ケーン』(1941)はその一つで、映画の冒頭、大きな城とそれを囲む広大な庭の様子が映されたあと、「ザナドゥの城主 死亡」というニュースが報じられる。それに続いて先ほど見たコウルリッジの詩の冒頭が画面に引用され、死亡した新聞王チャールズ・フォスター・ケーン(Kaneという名にはCanあるいはKhanの音が響いているようでもある)をクビライ・カーンと対比しながら、ケーンが建設を進めたザナドゥがいかに壮麗な城であったかが紹介される。

テッド・ネルソンは、コウルリッジの詩とともにオーソン・ウェルズがこの映画で描いた未完の壮大な宮殿も念頭に置いていたようだ。

4.テキストには「窓」がある

さて、長々とザナドゥの由来について述べてきた。エピグラフはどこへ行ったのか。そろそろ話を戻してゆこう。

テッド・ネルソンは、「ザナドゥ・プロジェクト」でハイパーテキストという仕組みを構想した際、いま見た「ザナドゥ」をめぐる複数のテキスト同士の関係のような状態を念頭に置いていた。つまり、あるテキストが別のテキストを引用して書かれる。こういうものを、どうしたらコンピュータで扱えるかというわけだ。

先の例では、マルコ・ポーロの本を参照したサミュエル・パーチャスの本があり、それを参照したS・T・コウルリッジの詩があり、という言葉のリレーを眺めた。こんなふうにして、あるテキストが、既存の他のテキストを支えとして作られることがある。学術論文などはその分かりやすい例だろう(★6)。

テッド・ネルソンは、こうしたテキストのあり方を、コンピュータで包括的に、かつ誰でも手軽に扱えるようにする仕組みを考えようとした。ここでは詳しく説明しないが、「ザナドゥ・プロジェクト」では、ただテキスト同士をリンクさせるだけでなく、テキストが更新された場合の処理や、他のテキストを引用する際に生じる著作権の処理、あるいはそれに伴う使用料の処理といった運用の際に生じるさまざまな課題への対処も構想されていた。その全貌は『リテラリーマシン』という本にまとめられている。最初の版は1980年に自費出版で刊行され、以後いくたびも改訂を重ねられている本だ(★7)。ここで必要な点に絞っていえば、彼はあるテキストが別のテキストを引用する様子を「窓(Window)」という比喩を使って表現している。

ある学者が古代ギリシャ社会についての新しい解釈を、当時書かれたものをたくさん引用しながら執筆している。各々の引用が窓である。これを通り抜けて読者は原典にあたることができる。

(★8)

先のザナドゥ(上都)の例を図示すれば、こんなふうになるだろうか。

コウルリッジの「クーブラ・カーン」という詩のテキストに、サミュエル・パーチャスの本の一文が引用されている。「クーブラ・カーン」の当該箇所には「窓」があり、そこから背後にあるパーチャスの本の当該箇所が見えている。パーチャスの本の当該箇所にも窓があり、その向こうに原典であるマルコ・ポーロの当該箇所が見えている。こんな具合である。

これは窓が一つだけの例だったが、一つのテキストにもっと多くの窓が開いていることも少なくない。例えば『オックスフォード英語辞典(OED)』のように、既存の本や論文から例文を選んで載せている辞書は窓だらけである。この比喩表現がいいのは、あるテキストがそれだけで成り立っているわけではないという状況を、視覚的に意識できるようにしてくれるところだと思う。

テッド・ネルソンは、こんなふうに多数のテキストが互いに参照しあったりしながら混在する状態のことを「ドキュヴァース(Docuverse)」と名づけている。ドキュメントのユニヴァース(宇宙)だ。ザナドゥ・プロジェクトは、放っておけば無秩序なゴミの山のようになってしまうコンピュータやネットワーク上のドキュヴァースを、人間の身の丈で扱いやすくするためのソフトウェア、ひいてはそうしたドキュヴァースを使ってものを考えたり創造したりする思考の道具を提供しようとしたのだった。

さて、もうお分かりかもしれない。「エピグラフは異界をつなぐ扉だ」と記すとき、私の脳裏にはこうした「窓」が思い浮かんでいる。エピグラフもまたハイパーテキストのように、あるテキストに「窓」を開けて、それとは別のテキスト、異界を垣間見させる仕組みなのである。

私はいろいろなものを読むとき、そこにある「窓」から見える景色のほうへ足を伸ばす。今回はもっぱらエピグラフではなく、「ザナドゥ」という語をめぐるドキュヴァースの小旅行の様子をお見せしたが、同じようにしてエピグラフを見かけるたび、その「窓」から見える異界へと足を伸ばしたくなる。ただ、毎回「窓」から出入りするのもなんなので、これを「扉」と呼びたいと考えている。扉は扉でも、窓のように向こうが透けて見えるガラスの扉である。

5.モンタージュ式エピグラフ

最後にエピグラフの実例に触れておこう。外ならぬ『リテラリーマシン』にはたくさんのエピグラフがある。例えば「1987年版の献辞」には次のようなエピグラフが並ぶ(★9)。

後世とは、インテリの信心の対象だ。 ウッディ・アレン

思慮のない言葉が天に届くことはない。 ハムレット

リテラ・スクリプタ・マネト(遺されるものは、書かれたものである) ホラティウス

自由を守るためのいかなる過激主義も悪ではない。 バリー・ゴールドウォーター

じゅうぶんな長さの梃子を与えてくれるなら、世界を動かしてみせる。 アルキメデス(一般に誤って引用されている)

トト、あたしたち、もうカンザスにいるんじゃないって気がするの。 ドロシー(『オズの魔法使い』MGM映画より)

私もこれまでそれなりにいろいろなエピグラフを目にしてきたけれど、一度に六つも並べているのにはそうそうお目にかからない。いまひとつ意図が見えない文もあるものの、面白いことにストーリーがあるように見える。

テッド・ネルソンは、パーソナルコンピュータの登場を受けて、これこそは人びとに思考の新たな力と自由を与える道具だと考えた人の一人だった(それについては1974年に自費出版で出した『Computer Lib / Dream Machines』に目一杯、ハイパーテキスト式で書かれている)。そしてザナドゥ・プロジェクトとは、過去の厖大なテキストから未来につくられるものまで、人びとが自由に使える創造の場、知の大宮殿建造の企てであった。

この文脈を念頭に置くと、例えばホラティウスの引用は、省略された部分を補ってラテン語原文から訳し直しておけば「言葉は消えるが書かれた文字は留まる(Verba volant, scripta manent)」となる。これはもっぱら書かれた言葉でできたドキュヴァースを指すのだろう。また、アルキメデスのものとされる引用は、ザナドゥ・プロジェクトのように無謀に見えることもアイデア次第で実現できるという気概を表しているように思える。

最後に置かれた映画『オズの魔法使い』のドロシーのセリフはどうか。激しい嵐のなかで気を失ったドロシーが、目覚めたあとでそれまでのモノクロームの世界から、花が咲き乱れる色鮮やかな世界に足を踏み入れて最初に口にした言葉だった。明るい、しかし見慣れぬ異世界へ進んでいくというわけである。これはザナドゥ・プロジェクトが実現した暁に人びとが体験することになる世界を示唆しているのだろう。

解釈の是非はともかくとして、こんなふうに引用を並べることでストーリーをつくるエピグラフを、「モンタージュ式エピグラフ」と名づけよう。モンタージュとは「組み立て」を意味するフランス語で、特に映画用語として使う場合には「編集」、カットをつないでシーンを生み出すことを指す。映画監督のラルフ・ネルソンを父にもち、当人も映画を撮ったことがあるというテッド・ネルソンにあやかって、そんなふうに考えてみたのだった。

★冒頭画像

サミュエル・パーチャス『パーチャス、その巡礼』より。Samuel Purchas, Purchas his pilgrimage, Fourth edition, 1626, p. 418

★1──コウルリッジ「クーブラ・カーン、あるいは夢の中のヴィジョン。断片」からの引用。訳文は平井正穂編『イギリス名詩選』(岩波文庫、1990)p. 167からお借りした。ただし、同書での邦題は「忽必烈汗 夢の中のヴィジョン。断片。」。原題はSamuel Taylor Coleridge, ”Kubla Khan Or, A Vision in a Dream. A Fragment.”で執筆は1797年か98年頃。

★2──Samuela Simon (a cura di), Luigi Foscolo Benedetto, Livre de messire Marco Polo citoyen de Venise, appelé Milion, où sont décrites les Merveilles du monde, Filologie medievali e moderne 12, Edizioni Ca’ Foscari, 2016, pp. 275-276を元に訳出。書名は通称の『東方見聞録』としておいた。

★3──佐藤嘉広「世界遺産「平泉」の拡張のための類似資産調査(3)―中国内モンゴル自治区「元上都の遺跡」―」(『岩手大学「平泉文化研究センター年報」』第三集、岩手大学平泉文化研究センター、2015、pp. 83-102)p. 88を参照。

★4──Samuel Purchas, Purchas his pilgrimage, Fourth edition, 1626, p. 418から訳出。

★5──英語の原文、訳文ともに平井正穂編『イギリス名詩選』(岩波文庫、1990)pp. 162-165より。ただし「忽必烈汗」の読み仮名は「フビライ・ハン」から「クビライ・カーン」に変えてある。

★6──みもふたもないことを言えば、どのような文章も、そのほとんどは自分でつくったわけではない言葉や表現を組み合わせて書かれるものだ。という点については話が必要以上にややこしくなるので注に記しておきたい。

★7──Theodor Holm Nelson, Literary Machines (1980, 1981, 1982, 1983, 1987, 1990, 1991, 1992)。邦訳はテッド・ネルソン『リテラリーマシン──ハイパーテキスト原論』(竹内郁雄+斉藤康己監訳、ハイテクノロジー・コミュニケーションズ訳、アスキー出版局、1994)。

★8──テッド・ネルソン『リテラリーマシン』p. 170より。

★9──テッド・ネルソン『リテラリーマシン』p. 33より。邦訳書をお持ちの方のために、私が同書で見つけたエピグラフのページ数を挙げておこう。30、33、41、86、133、214、233、258の各ページに引用としてのエピグラフが掲げられている。

◎プロフィール

山本貴光(やまもと たかみつ)

文筆家、ゲーム作家。東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授、金沢工業大学客員教授。

コーエーでのゲーム制作を経て、2004年よりフリーランス。主な著書・共著に『記憶のデザイン』(筑摩書房)、『マルジナリアでつかまえて』(本の雑誌社)、『文学問題(F+f)+』(幻戯書房)、『「百学連環」を読む』(三省堂)、『人文的、あまりに人文的』(吉川浩満との共著、本の雑誌社)、『その悩み、エピクテトスなら、こう言うね。』(吉川との共著、筑摩書房)、『高校生のための ゲームで考える人工知能』(三宅陽一郎との共著、ちくまプリマー新書)、『脳がわかれば心がわかるか』(吉川との共著、太田出版)ほか。

好きなものはカステラ。座右の銘は「果報は寝て待て」。

twitter @yakumoizuru

YouTubeチャンネル「哲学の劇場」(山本貴光・吉川浩満) https://www.youtube.com/c/tetsugeki