長編小説「平壌へ至る道」(76)

「貴様らには見覚えがある。駅から逃げたな」

「駅から逃げたのは俺たちだけじゃないですよ」

そう答えながら相慶が取り出した十ドル札を、男は当然のように受け取った。「全額頂こう」

容疑者は声を潜めた。どういう意味ですか。

保衛部員は薄く微笑んだ。

「オマエたちはこれから逮捕され、明日には銃殺刑だ。いくらカネを持っていようが意味はない」

「あんた、俺を誰だと思ってる?」

相慶はポケットから金時計を出した。保衛部員の表情がさっと変わったが、それでも瞬時に態勢を立て直してくる。

「それが偽物なら重罪だぞ」

男は相慶の手から、その口調とは対象的に丁寧な動作で腕時計を奪い取った。

「日本製だ。オメガではない」

「その通り」相慶は努めて余裕のある口ぶりで答えた。

「一等功労賞ではない。残念ながら二等だ。だが金日成主席から直々に頂いた栄誉であることに変りはない」

保衛部員は脇の下に湿り気が帯びるのを感じたが、導き出した対応策は即座に脳裏へと浮かんできた。

(殺してしまおう)

彼は逡巡を振りほどくように腰に手をやった。

相慶の方が素早かった。

相手の金的を蹴り上げ、右手を首筋に叩き込む。

保衛部員はどさりと崩れ落ちた。

腰巻にはトカレフを北朝鮮が独自改良した六八式拳銃があった。これだけの工業技術を持ちながら、愚かな独裁者のお陰でこの国の人民は今日も明日も明後日も飢餓の日々だ。

男の片方の靴下を脱がせ、両手首を縛った。もう片方は丸めて口に突っ込む。次に靴紐を抜き取り、足首も同じような措置を施す。

背中に膝を入れ、上半身を伸ばして気道を広げてやる。

男は意識を回復し、叫ぼうとして、自分の舌が動かないことを知った。

「じっとしていろ。死にたくなければ」

六八式拳銃の銃口が自分を見つめている。保衛部員は眼に怯えを宿しながら、無言で何度も頷いた。

「保衛部員の身分証明書まで手に入るわね」

「それはやめておいた方がいい。コイツの名前は明日にでも全国の安全部、保衛部、軍に伝わるだろう。そんな男の身分証を持ち歩くのは得策ではない」

「随分とお優しいのね。殺さないの?」

縛られた男がかっと眼を見開き、いやいやするように激しく首を振った。

「殺すのは俺の方針ではない」

「こいつは私たちに死を宣告したし、撃とうともした」

「個人的な怨恨や、面白がってといった理由ではない。こいつはこいつの職務を果たそうとしただけだ」

「職務ねえ。ポケットにある十ドルも、熱心な仕事の一環ってこと?」

「いずれ同僚が芋虫のようなこいつを見つける。その時ポケットの中にある札も見つけるだろう。あとはこいつがそれを正当化する物語をどれだけ上司に納得させられるかだ」

相慶は銃を草むらの中に投げ捨て、男に告げた。銃は明日の朝にでも探せ。

そして頚動脈を親指で押した。男は再び気を失った。

「こいつも草の中に隠す。手伝ってくれ」

「一人でできるでしょ」

「意識のない人間てのは重いんだ」

保衛部員を雑草の根元に放り込んでから、二人は昼間の小山に戻り、下水道の入口へと急いだ。粗末な住宅街に漂う糞尿の匂いが人が住んでいることを物語っているが、たまたまこの時間は誰もいないのか、関わりを恐れて息を潜めていたのか、周囲の人家からは漏れてくる明かりも、一切の物音も確認できなかった。

日が落ちるのを待って、夕方七時、ジャンマダンに戻り着いた。造船所職員になりきった元チョッパリと、幼稚園教諭になりきった売春婦に目を向ける者は誰もいなかった。

屋台の半分が、店じまいを開始している。

「ここで待っててくれる?」チャンスクがそう言い残して闇に消えた。

二十分待った。

この異国の地で、終われる立場となった者にとって、二十分は永遠とも言える長さだったが、相慶は動じなかった。あの娘が自分を裏切ったのなら、それはそれで運命だ。少なくともこの半日、彼女と過ごした時間は楽しかったし、彼女は幾つも有用な情報を俺に教えてくれた。

夜の帳が更に空を暗く染めていく。

チャンスクが戻ってきた。三十を少し越えた風の男を連れていて、なぜか相慶は軽い心の疼きを感じた。

「紹介する、この市場で鶏を売っている朴尚民。安心して。この人も両親を粛清で失い、今は反政府組織の一員だから」

男は頭を下げ、それでも探るような目をこちらに向けてきた。「パクサンミンです」

相慶は五枚の公民登録証の、二枚目をここで切ることにした。「李奉吉です」

李奉吉ー鄭相慶-が差し伸べた右手を、朴尚民は失礼にならない程度に気付かないフリをした。

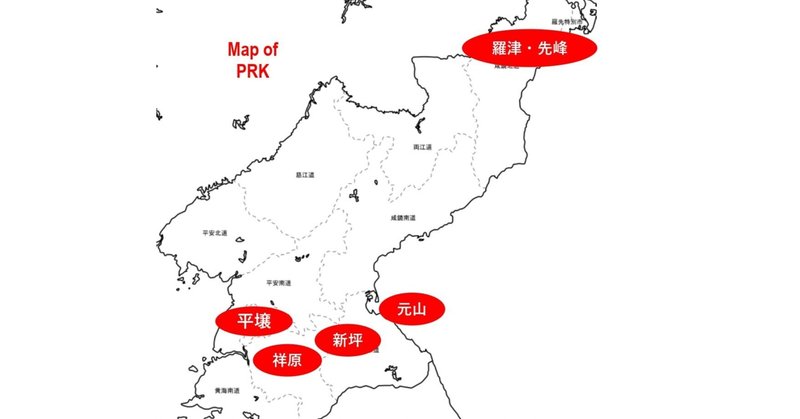

「朴さんが新坪郡まで送ってくれることになった」

「それはどこだ」

チャンスクはこれ見よがしに溜息をついた。あんた、腕っぷし以外に得意なことはないの?

ジャンマダンの外れへと歩いて移動する。泥でぬかるんだ空き地に停めてあった小さな三輪トラックを、朴尚民が無言のまま指し示した。

その荷台にはおがくずが敷き詰められ、売れ残りとおぼしき鶏が枝を編んで作った籠の中でばたばたと暴れまわっていた。中年女性ー五十を越えているように見えるが、実際はまだ四十過ぎぐらいなのだろうーが二人、先客として乗っていた。

「みんなジャンマダンの商売仲間」

相慶は話しかけた。「今晩は」

ほんの微かな、会釈とも呼べない会釈が返ってきただけだった。

それ以上の会話は彼の方でも控えた。名前は、住居は、何を扱っているのかー日本では日常会話で済ませられるトピックでも、この国では命取りになる。

朴尚民が木炭と大量の木材、トウモロコシの芯を荷台に担ぎこんでくる。芯はからからに乾いていて、触るとひんやりとした冷たさを帯びていた。

「木炭車よ」

チャンスクは小さな声で告げた。

ソ連崩壊後、北朝鮮への原油の供給が劇的に減少したという噂は本当だったのだ。軍や党幹部はまだ辛うじて自動車を使用しているが、民間人がガソリンや軽油を配給される機会は失われてしまっているのだろう。

しかしこうして過去の遺物のような内燃機関を既存のエンジンから改造し復活させ、実際の運用に耐えうるレベルに作り上げてくるあたり、やはりこの国の個々人の知的水準は相当に高い。

朴がステンレス製の炉に持ち込んだ木炭等の燃料を投げ込んでいき、やがて炉が熱を帯び、震え始めた頃、朴は炉の蓋を開け、水を注ぎ込む。乗客が一斉に外へと顔を向けた。

「どうした」

チャンスクは素早く答えた。

「一酸化炭素が発生している。まともに吸ったら終わりだよ」

相慶は慌てて周囲に倣った。

トラックは激しく揺れながら、やがて出発した。煙は嫌がらせのように真っ黒で、一体これでどこまで進むのか、不安を覚えずにはいられなかった。

「この煙に一酸化炭素は含まれていないだろうな」

「売春婦にそんな難しいこと聞かないで」

チャンスクはエンジン音に負けない声で答えた。そんな二人の様子を、同乗者の中年女性たちは下を向いたまま黙殺し続けた。

乗り心地は最低だったが、道の舗装状態は意外なほど悪くなかった。

「平壌元山観光道路よ。さっき駅でも話したけれど、鉄道で平壌まで行くには大きく迂回して八時間は掛かる。この道を使えば三時間半で着く」

チャンスクは過ぎ行く暗闇を見回した。

「この時間ともなれば何も見えないけれど、昼間は凄く風景の美しい場所を走るの」

「過去に来たことがあるのか?」

彼女は首を振った。聞いた話よ。

「旅したことなんて、この十年一度もない」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?