長編小説「平壌へ至る道」(69)

そこには町中の住民をここ一点に掻き集めてきたのではないかと思われるほどの密度で、人々が集結していた。

ジャンマダンとはまた違った混雑と喧騒。前に進むことも難しかった。

食料を求めて地方に出る者、食料を確保して戻ってきた者、がとりとめなく交錯し、ただただ今日の命を永らえさせようとする人間模様が駅構内の隅々にまで満ちていて、その誰しもに共通しているのは、一切の感情を表に出さず、笑顔を見せない異様に日焼けした顔と、ジャンマダンで見かけた人民のそれと同じぐらい粗末な衣服、そして体臭だった。

物乞いと泥棒が一人も存在しないはずのこの国で、破綻した計画経済の犠牲者の姿を同朋のロシア人や中国人に披露することは、国家として何が何でも避けたい行為だったのだろう。彼らは駅構外で列車を待つことが明らかに許されていなかった。

相慶は壁沿いに少しずつ進み、改めて建物の中を見渡した。匂いに吐きそうになる。身を隠すには最適の場所だが、この坩堝の中でチャンスクと本当に落ち合えるのか、甚だ心もとない。

あえぎ声がやんだ。

チョッパリの監視役を仰せつかっていた白特務上士は、売春宿の前で恐怖がじわじわと怒りに転化していくのを感じていた。

人間は誰かまたは何かに脅された後、怯えた精神を回復させるため、無意識のうちに栄養剤をそこに注ぎ続けようとする。その最も手近な素材が、怒りという感情だ。人は怒りによって傷ついた自尊心を立て直そうとする。

「日本人はうまくやったようだね」

外に出て話しかけてきた女将に、特務上士は冷えた視線で応じた。俺たちの誰もが乗ることができなかったあの高値の花が、再び狂ったようなあえぎ声を周囲に響き渡らせてきた。白成範の屈辱感は更に高まった。

昨日、覚醒剤工場の前で睨んでやった時、あいつは曖昧な笑顔でそれに応じた。おもねるような、俺のような若造にまで媚びへつらうような、あの笑顔。今の日本人の象徴のような、あの笑顔。

白成範に限らず、そして北と南の別なく、半島の人民はある種複雑な感情を日本人に対して抱いている。絶対的な嫌悪と、そしてー認めることは大変な屈辱なのだがーいくばくかの敬意を。

ロシアと戦い、イギリスと戦い、そしてアメリカと戦ったアジア唯一の国、日本。

祖父たちから聞く大日本帝国の軍人は誰もが恐ろしく厳格で、恐ろしく無慈悲で、そして恐ろしく効率的だった。

それが彼にとっての、そして大部分の朝鮮人民にとっての日本人像だ。その殲滅を願うほどに憎みながら、そうした感情の隙間に憧憬という色が小さく染まってしまう、あの連中。

彼らは統合時代、朝鮮人民に対して愛想笑いなど絶対にしなかったはずだ。それから僅か五十年、今の日本人どもの、あの曖昧模糊とした笑顔。それが今のあいつらだ。

つい十五分前まで抱いていた、そんな日本人へ対する軽蔑と失望が、一瞬にして瓦解した。

かすかに訛りはあるものの、あれだけ流暢な朝鮮語を話す以上、あのヤマダという男は恐らく在日朝鮮人、張中尉が昨朝冗談めかして言った通りの僑胞なのかもしれなかった。僑胞は半島に暮らす朝鮮民族にとっては、もはや日本人と同等の存在だ。

撃てるものなら撃ってみろという言葉も、撃ち損じたら首の骨を折るぞという言葉も、単なるハッタリとは思えなかった。そして、あの蹴りのスピード。

テコンドーは朝鮮人民軍の必須科目だが、あれだけの蹴り技を見たことは一度だってなかった。そこにはまさしく、厳格で無慈悲で効率的な、想像の中に息づく敵国軍人の姿があった。

自分はそれに対して怖気ついた。十分間姿を隠せと命じられ、その通りにした。戻って来る際に銃弾を打ち込む機会はあったのに、実際に行使することはできなかった。次に何をすべきか、自分で決定できなかった。

チョッパリ野郎。

彼の燃えるような憎悪の感情を一身に背負ったあの日本人が建物に消えて、ちょうど三十分が経っていた。部屋からは一転して物音ひとつ聞こえなくなった。射精を終えたのだろう、衣服もまだ身につけてはいまい。男が最も無防備でいる時間帯だ。

部下の池下士に告げた。「行くぞ」

白成範は、今度は突撃銃をしっかりと両手に携え、安全装置も外し、いつでも撃てる体勢を整えていた。上司への報告は後から考えればいい。今俺が成すべきこと、それはあのチョッパリを血まみれにしてやることだけだ。

背後から売春宿の女将が何か叫んでくる。無視した。

二人で建物の中に入り、慎重に歩を進め、目的の部屋の前までやってきた。部下と頷き合う。初めての実戦。心臓の音が脳蓋の奥で脈打ち、この鼓動が目の前の部下に聞こえませんようにと祈りながら、無声音で囁いた。

ハナ、トゥル、セッ―文字通り、ドアを蹴破った。

部屋になだれ込み、からからに乾いた喉を振り絞るようにして叫んだ。

「動くな!」

男はいなかった。

ベッドでは裸の女がうつぶせになっているだけだった。白は女に銃を突きつけ、同じ言葉を繰り返した。池が蒼ざめた表情のまま、ベッドの下をチェックした。誰もいなかった。

起きろ!白は叫び続けながら女の後ろ髪を引っ張った。のけぞった彼女は、そこでようやく目が覚めたようだった。若い兵士の姿を認め、シーツを胸元で引っ掴みながら、きゃあと一声上げだ。

「何なの、一体何なの?」

特務上士はヒステリックに喚く女を平手で打った。女は静かになった。

「黙れ。人が集まってくる」

部屋を見渡す。壁の上部に掲げられた金親子の肖像画が自分の失敗を咎めるように見つめてくる。

白はゆっくりと銃を上げ、その先端を裸の女に向けた。彼女が息を呑んだ。

「ここにチョッパリが来ていただろう、どこにいった?」

「知らないわよ。終わったら締め落とされて、気がついたらあんたたちが目の前で怒っている。何が起こっているのか私が聞きたいわよ!」

あれだけの蹴り技の持ち主だ、この痩せた女を気絶させるぐらい、小指一本でやり遂げるだろう。

「どんな話をした」

「ねえ、私が今裸で、だから何の抵抗も出来ないことはわかるでしょう?銃を下ろして、お願いだから」

「嘘をつくなよ」

「つかない、約束する」

「やっている最中、あいつは何か言っていたか」

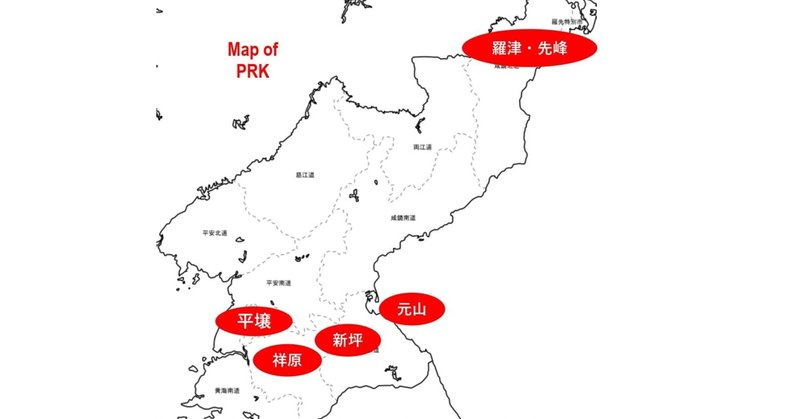

「咸鏡北道の羅津や先峰について、何か知っていることはないか、と。何も知らない、と答えた。だって本当に私は何も知らないもの」

白は銃口を下げた。他には?

「この建物に裏口はあるか、と尋ねられた」

「オマエは何と答えた」

「廊下の窓は半分以上ガラスが入っていない。全てが裏口のようなものだ、とだけ」

そこに宿の女将がやってきて、兵士を詰った。

破壊された扉の修理代は誰が払ってくれるの?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?