長編小説「平壌へ至る道」(96)

一九九四年五月 平壌 凱旋門近くの某所

待ち合わせの午後五時半。町は薄暮に包まれ始めていた。

趙秀賢は既に凱旋門の下に佇んでいた。

近づいてくる二人の姿を認めると、さっと身を反転して素早く歩き始める。一定の距離を保ちながら、相慶たちはその後を追った。

金剛山商店の左手に入った。細い路地が奥まで続いている。趙は一度曲がり、とある建物の裏口へと入っていった。何の看板も出ておらず、目ぼしい照明もない。

二人も続き、狭い通りに一つだけあった、高さ百二十センチほどの扉を押した。それは簡単に開いた。体をくぐらせて中に入る。そこに保衛部のカリスマが待っていた。

「今日は貸切にしてもらった。盗聴の心配はない」

「ここは何だ」

「地下食堂だ。美味い中華料理を食わせてくれる」

「地下にあるから地下食堂、という話でもなさそうだな」

捜査官はお義理のように笑った。

「一言でいえば、庶民にもこっそりと食事を提供してくれる店だ。小規模なジャンマダンの食い物屋版だと考えてくれ」

真っ暗な店内は、蠟燭の灯だけが頼りだった。

「停電の度にイライラしたくないから、最初からこの店の照明は蝋燭だけだ。我慢してくれ」

その微かな光でさえ、壁の汚さはよく分かった。小さなドアの正面にある壁の中心、やや上側に、およそ五十センチ四方の小さな穴があり、その下にカウンターのような板があった。そこから食事が黙々と提供されるのだろう。

穴の向こうも充分な光はなく、しかし人の気配がそこに感じ取れた。窓の向こうから誰かが顔を覗かせてくることはなく、この後もありそうになかった。

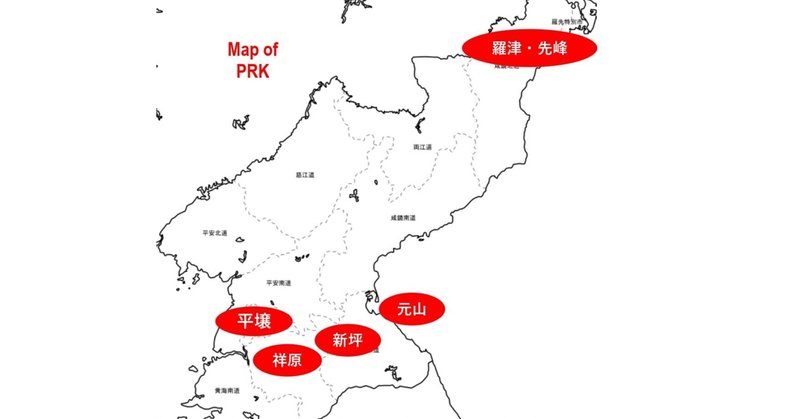

「ここの主人はもともと元山の漁師でね。保衛部に拘留された時に俺が釈放させた」

「何をしてとっ捕まったんだ」

「ウラジオストクからハンダ付けされていないトランジスターラジオを密輸していた」

「重罪じゃないか。保衛部も誤認逮捕ばかりしている訳ではないんだな」

保衛部の地区責任者は、それと分からない微笑みを一瞬だけ垣間見せた。

「通報を受けて漁船にガサ入れし、船底にあったトランクの中から現物を最初に見つけたのは、幸いにして俺だった。周波数ダイヤルをハンダで固定化し政府御用達の放送しか聴けないラジオしか認めない為政者と、個人利益のためとは言えリスクを負って海外の放送も自由に受信できるラジオを密売する業者。人としてあるべき姿勢を示しているのはどちらか、普通に考えれば分かることだ。ブツは海中に廃棄せざるを得なかったが、証拠不十分として無罪放免にはしてやれた」

その説明はそのまま趙秀賢の自己紹介を意味した。

「その元山の漁師が今なぜ平壌で地下食堂をやってるんだ?」

「彼のサイドビジネスについては地元の関係者なら皆よく知っていた。この相互監視社会で、逮捕を免れたからと言って彼がシロであるとは誰一人として信じない。違法物品の販売でこれまで小金を貯めてきたことへのやっかみも出てくるだろうから、手遅れになる前に俺が彼に平壌への移転を勧めた」

「この町に住めるのは限られた階層者だけじゃないのか?」

「ヤマダ、世の中のものは大体カネで買えるんだ。日本で育った君なら俺以上にそんなことはご承知だろう?」

「おいおい、エリート捜査官殿。今のは主体思想とは真っ向から対立する概念ではないのか?五十年かけた赤色革命の成果がこんな公務員を生みだしたと知れば、金日成も草葉の陰で泣くだろうな」

趙は笑顔を遮った。さて、前置きはここまでだ。

「さほど時間がある訳ではない。君の計画を聞かせてくれ」

相慶は鼻から大きく息を吐いた。

「互いの政治的立場を充分に披露し合うこともなく話をするのは危険極まりないことだと思うが」

「ヤマダ、君は本来ならば今頃七枚目か八枚目の生爪を剥がされていたはずだ。あるいは窒息するまで水を飲まされ続けていたかもな。そして辺昌淑、君は女性器に焼けた鉄棒を突っ込まれていただろう。これは脅しではなく控えめに述べた事実だ。君たちに政治的立場云々を口にする権利などない。拷問という形を取らないのは、俺がそうした行為を嫌いだからに過ぎない。これは友好的な話し合いでもなければ、新たに芽生えた友情を慈しむ会でもない。治安維持要員による容疑者に対する一方的な取調べの場なんだよ」

「なるほど。あんたの主張は正しい」

相慶はそして、これまでの経緯を協力者の氏名、職業、居住所等は伏せながら、或いは虚偽を交えながら話した。途中、壁の穴の下でことりと音が鳴った。カウンターの板に食事とビールが置かれている。

チャンスクがそれを取りに行った。日本から来た格闘家も、朝鮮民主主義人民共和国随一の公正な保衛員も、そして国から家族を奪われた強気な女性その本人も、「食器を運ぶのは女の仕事」という東アジア的価値観からは逃れられないようだった。

一等市民の身分を違法行為による収入で買った主人の手による中華料理と青島ビールの瓶で、三人のテーブルはいっぱいになった。

「河さん」趙が穴の向こうに声をかける。

「いつものようにしてくれないか」

返事はなかったが、真っ暗な調理場からドアの開閉音がして、人の気配が消えた。

「つまり君は、家族を奪われた日本人になり代わって、金日成に復讐をせんがため、この国に非合法入国した、ということだね」

趙が相慶のグラスにビールを注ぎながら言った。友好的な話し合いではない、これは一方的な取調べだ、という言葉ほどには、この捜査官は居丈高な態度を貫くつもりはないようだった。彼はチャンスクにも酒を勧めたが、彼女は自分のグラスに手を置き首を横に振った。

相慶は注がれたビールを横向きになって飲み干した。

「そう、誰も殺さないし傷付けない、でも自分たちの怒りと哀しみは確実に相手へと伝わる方法として、銅像への落書きは最適な手段だと考えた」

「工作場所は万寿台でなければならないのか?」

相慶はいいやと否定した。

「どこの像でも構わない。現に昨日、そのための道具を持参していたなら、俺は人民大学習堂ホールの首領様石像にスプレーしていたよ。ただやっぱり、この国に二万体あるという偶像の総本山は万寿台のあの銅像だろう?どうせなら最大の対象物に狙いを定めたい」

「その心意気は素晴らしいがね、一応教えておこう。君が元山のジャンマダンで煙に巻いた若い兵士二人は死んだよ」

相慶は目を閉じた。つぶやくように尋ねた。

「処刑されたのか」

「いや、元山駅で非常線を張っていたんだが、君が引っ掛からなかったことで明日の我が身を想像したのだろう、部下の方が上役を撃って、自分も銃口を咥えた。慰めになるかどうかは分らないが、粗相した兵士にそのような逃げ道しか与えなかった責任は、この国にある」

目を閉じたまま、相慶は息を吐いた。

「どちらでもいい。ここで議論を尽くして、彼らが生き返る訳でもない」

「無論だ。ところで辺昌淑、君は一体全体どういう理由でこの男に協力し、行動を共にしてきたんだね?」

チャンスクはせせら笑った。何故分んないのよ。

「この国が私に今まで何をしてくれたの?この男は平壌までついてきたら私を自由にしてくれると約束してくれたし、元山駅では離れ離れになった場合に備えて五十ドルを気前よくくれた。自分の本物の公民登録証を持たない私は配給だって受けたことがない。まあ今時は登録証があったところで何の役にも立たないみたいだけれど。とにかく私は二十数年生きてきて、この国から有難く頂戴した施しの総量はどれほど多目に見積もっても五十ドルにもならない。私にとっては小遣いをくれる奴が味方で、理由がどうあれこの地獄から連れ出してくれる奴が味方で、対価をちゃんと払ってからちんぽこを突っ込んでくる奴が味方なの」

「なるほど、簡潔にして合理的な理由だ。配給に関する批判はお門違いだと思うが。なぜなら君自身、過去にこの国には一ウォンだって納税したことがないだろう?それはともかくとして、君らはどうにか元山を脱出し、どうにか平壌まで辿り着いた。その経路はあらかじめ用意したものだったのか?」

「はいともいいえとも言いかねるな。協力者に迷惑はかけられない」

「この国の情報統制と外界への遮断ぶりを考慮すれば、ヤマダ同務が前もってそうした準備を整えていたとは思えない。偶然出会った人間に助けられたこともあっただろう」

「正直に言えば、全部がそうだった。いささかご都合主義的なぐらいに」

「いや、決してそんなことはない」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?