災害時に覚えておくと便利!ポリ袋を使用したごはんの炊き方

今日1月17日は

阪神・淡路大震災から26年です。

当時私は大学生。

東京に住んでいたので

震災は経験していません。

けれど、あの日朝起きて何気なく

つけたテレビに映し出された光景に

絶句したことを今でも覚えています。

我が家が阪神地区に越してきて

まもなく14年になります。

来た当初思ったことは、震災があった

ことを感じさせないくらい

街並みが美しいという事でした。

でも、震災を体験した友人に話を

聞くと、ある住宅地の道路を指差し、

「ここね、道を挟んで右側は建物が

新しいやろ?左側は岩盤が固かった

から被害はほとんどなく、建物も古い

まま。でも右側は全部崩れて死者も

でてん。その後土地が売りに出されて

そのことを知らん世代が買って今

住んどるよ。そういうところが

あちこちあるよ」

と話してくれたことが印象的でした。

街並みが美しいところほど被害が

大きかったのだと気付かされました。

災害は忘れた頃にやってくると

よく言いますが、なにかが起こると

対策グッズを準備するのに、日常

なにもないとつい忘れがちです。

この阪神・淡路大震災の日や、

3.11の東日本大震災の日は、

日頃忘れがちな備えを見直す

良い機会だと思います。

そのような中、ポリ袋を使ってごはん

を炊く方法を知りました。

このポリ袋調理法は鍋を汚さずに

時短調理が可能な上、お肉などの

素材を柔らかく調理することができ、

元々調理法としては知っていました。

でも、ごはんも炊けるとは!

この鍋を汚さずに調理できる点は、

災害時にも役立ちますよね。

知っておくといざというときに

役立つ大変便利な調理法です。

今日は震災の日にちなんで

ポリ袋でご飯を炊く方法を

シェアしたいと思います。

--------------------------------------

※注意※

調理に使用するポリ袋は

耐熱タイプでないといけません。

スーパーでもらえる無料の物には

耐熱性がないので使用できません。

100円ショップのポリ袋や一般的に

市販されているポリ袋もほとんどが

湯煎調理できない素材ですので

気をつけてください。

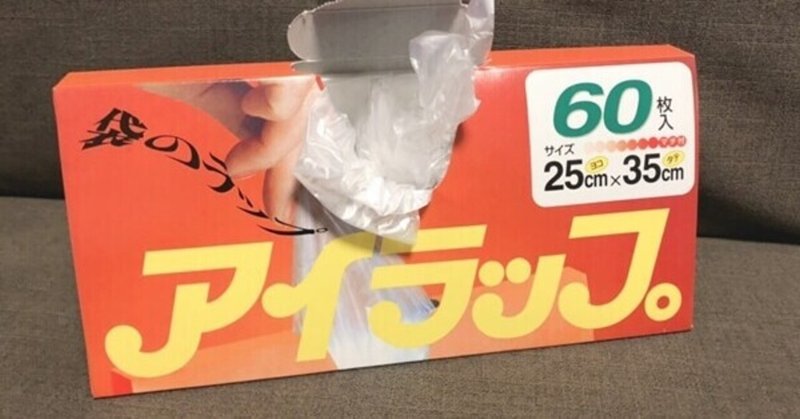

私はいつも岩谷マテリアルの

『アイラップ』という商品を

使用しています。

こちらは120度まで耐えられる素材

なので安心して調理に使用できます。

ホームセンターや大手スーパーで

購入することができます。

(私の地域ではイオンにありました)

お近くで売られていない場合は

ネットでも購入できます。

アイラップ

--------------------------------------

◎ポリ袋を使用したごはんの炊き方◎

用意するもの(1合分)

無洗米・・・1合(150g)

水・・・215ml

※普通米の場合は事前に洗って

水を切り、200mlの水で炊きます。

◎作り方◎

①:ポリ袋に米と水を入れる

②:①の袋の水平を保ったまま、中の

空気を抜き、口を輪ゴムでとめる

※袋の口の締め方※

袋の空気を抜きながらぐるぐると

ねじり上部を輪ゴムでとめます。

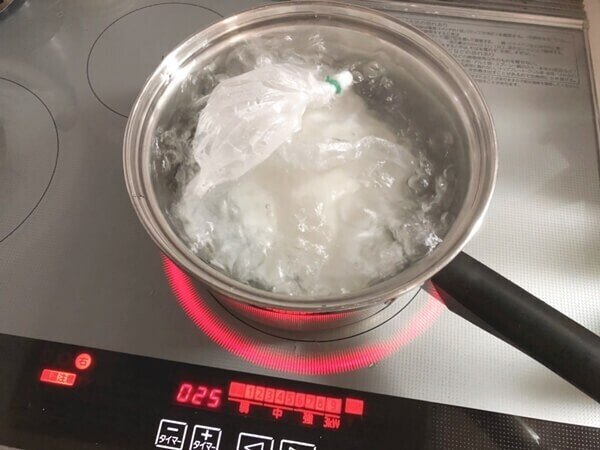

③鍋底に皿や網を敷き、たっぷりの湯

(分量外)を入れて沸かす。

沸いたら②を入れ強めの火力で

25分間加熱する。

※湯煎する際の注意点※

強めの火力とはぐらぐらと常に沸騰

している状態です。

加熱機器によって強めの中火だったり

強火だったりしますので、常に

ぐらぐらの状態と覚えておきましょう。

④25分経ったら、火を止めて

そのまま鍋の中で10分間置く。

⑤できあがり

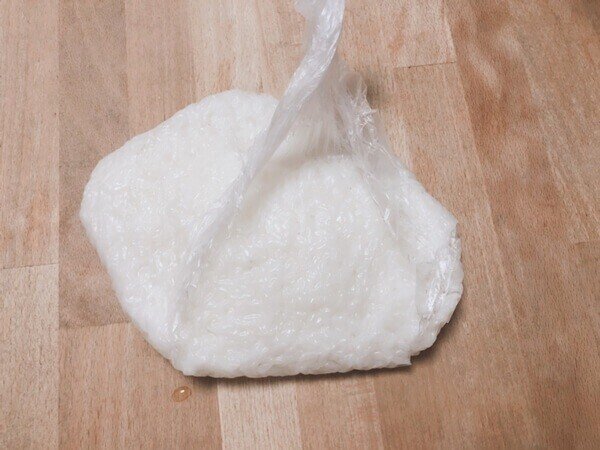

5真空に近い状態で加熱したので

ぺったんこです(笑)

見た目的にちょっと不安を感じます。

ですが、器にあけるとちゃんと

炊きあがっていることがわかるので

安心してください。

しっかりおいしいごはんが

できあがりました。

普段はポリ袋でごはんを炊こうとは

思わないと思いますが、いざという

ときに炊けることを覚えておけば

助かりますね。

アイラップは本当に便利で

特にお肉をやわらかくしたい場合に

よく使用しています。

特にステーキ肉を一度低温で湯煎調理

してからフライパンで焼くと家庭でも

おいしいステーキを作れるので

おすすめです。(50度前後1時間湯煎)

今回テレビではアイラップの

レシピ本も紹介されていました。

このアイラップ、SNS上で口コミが

広がっていて、その便利さに気づいて

活用している人たちのことを

“アイラッパー”と呼ぶのだそう(笑)

そのレシピ本はアマゾンで

ベストセラー1位なんですね!

本を購入した人の評価も高いので

私も注文しました(笑)

お肉をやわらかくする方法でしか

利用したことがなかったので、

この本でレシピの幅を広げてみます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?