リハビリの基本!【Dr.Tのスポーツエクササイズ医学】

こんにちは、Doctor Tです。さて、今回はリハビリについて話します。リハビリなんて聞くと、大ケガをした後のことのように思われるかもしれませんがそうとは限りません。例えば、足の捻挫や腰痛になった時にも参考になると思います。

リハビリの考え方

最終目標と期間を設定して逆算

最終目標とその期間を設定してから、逆算で早期、中期、後期のメニューを考えます。

途中で行き詰まったら計画を練り直す必要がありますが、意外に目の前のことにとらわれているとしばしば最終目標を忘れてしまいます。その都度ゴールを確認してその方向に向かっていることを確認しましょう。ゴールを見失わないことは大切です。

時期にわけて考える

大きくわけて早期、中期、後期です。後期のメニューが問題なくこなせて、競技復帰となります。

大きな目標だけだと実際に何をしたらいいのか、ちゃんと進歩しているのかわからなくなってしまいますよね。

「どんな運動を どのくらいの負荷で 何回を何セット 週に何回やるのか」具体的に数字で表すと、達成できたかできていないかがよくわかります。

リハビリの基本ルール

もちろん細かい注意事項はありますが、まず押さえておきたい基本です。

ステップアップは時間で計らない

体だけでなく恐怖や不安などの精神的要素も考慮する

動作を分解してシンプルなもの→複雑な動きへ進化させる

ケガをしたところだけでなく、運動の全ての要素を取り入れる

ステップアップは期間(時間)で決めない

人によって身体能力は違いますし、同じ人でも苦手な動きと得意な動きがあるはずです。それを時間で区切って進めてしまうと、不均衡が出てきて、複雑な動作をやろうとしたときにうまくかみ合わなくなってくることが予想されます。

必ず前のステップが無症状で出きるようになってから次のステップに進みましょう。他と比べて時間のかかってしまう場所も出てくると思いますが、そこでしっかり補うことこそ、よいリハビリです。

体だけでなく恐怖や自信といった精神的要素も考慮する。

けがをすると、またけがをしてしまうのではないかと恐怖心がわきます。そのせいで正しいポジションで踏み切れないなど、トレーニングを進める上でブレーキになったり、正しく体が使えないまま動作を繰り返し、またけがをしてしまうこともあるかもしれません。

体を動かせるかどうかに焦点が集中しがちです。早期から「意識して」選手や患者さんの不安を聞きながら進めることが大事です。

獲得したい動作を分解して単純な動きから組み立てていく

競技で必要な動きを分解して、単純なものから調整を始め、それができたら単純な動きを組み合わせて複雑な動きに組み合わせていきます。

スポーツ内での動作はもちろんのこと、実は日常生活内の動作も含め、普段私達が無意識にやっている動作というのは、単純な動きが組み合わさったもので、それを巧妙に調整して成り立っている複雑な動きなのです。

損傷そのものや痛みで動きの要素の一部が欠けてしまうと、正しく複雑な動きが出来なくなります。そうすると、うまく狙ったとおりに鍛えられないのと、さらに新しいけがをしてしまう可能性があります。これを機会に自分の体の動かし方を振り返って、より良くするのがよさそうですね!

運動の基本の要素をバランス良く取り入れる

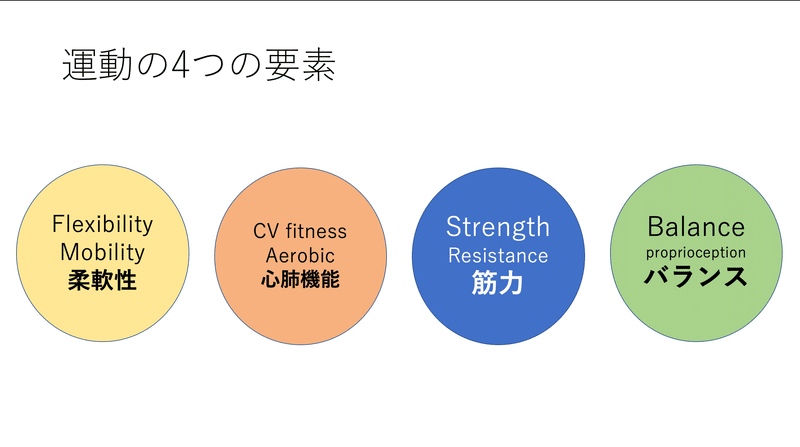

可動性、筋力、心肺能力、バランスの運動の4つの基本要素(note:ちゃんと取り入れたい運動の4要素)を取り入れます。中期や後期には、より実践に近づけていくため、瞬発力、スピードや方向転換などの要素も入れていきます。

足が痛いために走れず、今までの有酸素運動をやらずにいると心肺能が低下して、足の痛みが取れても、心肺能力が低下したせいでよいパフォーマンスが発揮できなくなるので注意が必要です。

運動能力は、訓練すれば伸びます。でも残念ながら使わないと、今までできたこともできなくなってしまうのです。全ての要素が合わさってよいパフォーマンスを発揮できるので、ケガをしていない部分も維持しながら、悪くなったところを集中的に治すといった感覚です。

まとめ

リハビリは大きなケガをしたときに限ったものではない

最終目標を立てて、逆算して計画を立てる

計画は達成できたかできなかったかがわかる具体的なものにする

次のステップに進むときは、やった時間でなく実際にその動作ができたかどうかで判断する

精神的な回復もリハビリのステップアップには欠かせない要素

単純な動きから確認して、その組み合わせで実践的な複雑動作につなげる

ケガをしたところ以外もメンテナンスをしないと能力が落ちる

今後、早期、中期、後期ではどんな内容を取り入れていくのか、どうやってメニューを進展させていくのか、その考え方を説明したいと思います。

具体的なトレーニング方法はYouTubeやInstagramにたくさん載っていますが、こういった基本的な考え方はあまり知られていないように感じたので、今回投稿してみました。いかがでしたか?

ケガをしたのは残念ですが、もう一度自分のからだを見直してケガの前より何か改良できる可能性に期待してみてはどうでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?