はじめて文庫サイズ小説同人誌を作ったよ備忘録

今回初めて本を作ったので、忘れないうちに備忘録です。

0. きっかけ

所属劇団の古い仲間であるあかねちゃんととかげちゃんと、いつかみんなで小説を書いて本を出したいよね~と最初に話が出たのは果たして何年前だったのか・・・

覚えてないけど最低でも3年以上は前だと思う。

締め切りがないとなにも書けない人間ぞろいである。いや、何年か前に一度締め切りを設けたことはあるんだ。締め切りまでに作品を上げてくれたのはとかげちゃんただ一人で、わたしとあかねちゃんはひたすら沈黙、本を作りたいよねと言う夢物語も風化してきたころ、きっかけは訪れた。

2020年11月22日(日)に開催された、第31回文学フリマ東京である。

売り子として参加してるから興味があったらおいで、と友達に誘われたのだ。

そもそも文学フリマというイベントの存在すら知らなかったわたし、文学らしさがあればなんでも出展できる、いろんなものが売ってるイベントだよ~という楽しそうな誘い文句にふらっとつられる。そんな面白そうなイベントがわたしの知らないところで催されていたなんて・・・!!!!

友達にはふたつ返事で見に行く旨を伝えて、ついでに興味もちそうなあかねちゃんにも声をかけてふたりで一般参加することに。

そこで感じたクリエイターさんたちの熱気、すてきな本との出会い、イベントの高揚感にあてられて、帰り道で「次の文学フリマにサークル申し込みをしよう! そして、本をだそう!!」と決意するわたしたち。

本を作ったことがある人間がひとりもいないド初心者サークルの本づくりが、始まったのだ・・・・・。

1. 原稿作成環境

端末:Surface Pro 4(タブレットPC)

OS:Windows10

本文作成:Microsoft Word(.doc)

表紙作成:GIMP 2. 10. 24

2. イベントまで1カ月、なにもできてなかった

サイゼでワインをひっかけながら酔った勢いでサークル名を決め、サークル申し込みをして早数カ月、決まっていたのはサークル名と、「百合小説を書こう」ということ、ただそれだけである。

イベント1カ月前の4月10日、文学フリマ事務局のTwitterアカウントにてサークル配置図とWebカタログが公開されたことを知った。

まだ何も出来上がっていないわたしたちのサークルの名前がWebカタログに載ってしまっているのを見て、背筋がぞっとした。はじめてのサークル参加が現実味を帯びてきたからである。本を作ったことのないわたしたちが、何の準備もなしに、まだ1文字も書いていない状態で、1カ月で本を作るなんてことが本当にできるのだろうか??

3. やるしかない

絶対に本を作りたかった。

間に合わなくて原稿落として当日テーブルの上に何もなしの光景を思い浮かべて、それは絶対避けなければいけない事態だ!と思った。イベント初参加で結局期日通りに入稿できず、せっかく用意されたサークルスペースを無駄にするなどということはあってはならない。そうなってしまうと、たぶん今後一生「本を作ろう」なんて言えなくなってしまう。せっかく勢いづいてイベントで本を出そうと息巻いていたのに、それが失敗体験になってしまうのは絶対に嫌だった。

まずは、逃げ道をふさぐためにTwitterのアカウント名のうしろにスペースナンバーとサークル名をいれることにした。これで何がどうあっても当日このスペースナンバーの場所に座っていなくてはならない。

次に、同人誌の作り方を本格的に調べ始めた。

まずもってド初心者の私たちは何文字くらい書けば本になるのかすらわからなかった。

調べているうちに見つかったこちらのnoteをめちゃくちゃ参考にしながら、決めなくてはいけないことを洗い出していく。

・タイトル

・表紙作成の担当者

・印刷部数

・印刷所

・本の版型・仕様など

・締め切り

などなど・・・洗い出していくうちに、「このメンツだとわたしが入稿データを作ってしまうのが一番話が早いか・・・??」ということにうっすら気づき始める。(IT系の会社で普段からPCをガンガン使う、脚本を書くのでWordも使いなれてて、学生の頃はファンアートを書いていたのでペイントソフトの使い方も多少心得ている、そして何よりGWがカレンダー通りの休みで割と時間がある)

まずは何をおいても小説が書けていなければ本の形にすることができないので、本のサイズと、本のタイトルと、何文字の作品をひとり何本書くのかを決めて早速執筆にとりかかることにした。あとタイトルを決めたついでに表紙イメージのラフもざっくり作ってイメージを固めておく。(この時点で4月18日)

今回は以下の内訳で最低でも44ページ以上(※参考に見ていたしまや出版の小説セットの最低ページ数が44ページだった)の文庫本を作ることに。

※しまや出版の文庫サイズの小説本のテンプレートをダウンロードしてきて、Wordでページ設定を確認する。40文字×16行で設定されていたため、おおよそ平均1ページ当たり400文字くらいになるのではないかと想像する。

( 4000文字程度の短編一本(10ページを超えると想定)

+ 1000〜2000文字程度の掌編一本(4ページ前後を想定) )× 3人

= 42ページ

ここに扉、目次、奥付、表紙、裏表紙をつけるので44ページは確実に超える計算に。

余談。ちなみに、ここでめちゃくちゃしまや出版のページを見ていたのは、印刷所を軽く調べた段階で、ここだけわたしたちの参加するイベントである文学フリマにあわせたフェアをやっていて印象に残っていたため。

結局そのまま最終的にしまや出版に入稿して印刷をお願いすることになる。

グループLINEでお互いにはげましあい執筆しながら、本文の締め切りをざっくり決める。(この時点で4月25日あたり)

入稿スケジュールを確認して、一番後ろの締め切りが5月11日だったので、余裕をもって4月30日に本文の締め切りを設定する。

5月1日になり、どうにか本文が出そろったので、入稿データの作成に取り掛かる。

4000文字くらいの短編を書こうねといいつつ8000文字超えの短編を上げたわたしだが、まぁ最低ページ数超える分にはいいだろうということで・・。

本文データをWordのテンプレートに流し込み、大体のページ数を確認する。当初のイメージでは各話扉の後に白紙のページを入れようかなと思っていたのでここで追加していって、扉や目次や奥付も追加して、トータルのページ数を見るが、中途半端なページ数だったので不要な空白ページを削除して調整、入稿データの作り方を調べている時に「本文(表紙・裏表紙を含まない)のページ数は8の倍数が望ましい」という情報を入手していたので、きっかり80ページに調整することに。

各話扉のタイトル文を中央寄せしたり、セクションを区切ってヘッダーに入れる情報を分けたり(奇数ページのヘッダーに今読んでいるお話のタイトルを入れたかった)、全部縦書きの設定のまま奥付だけ横書きにしたり(横書きがあこがれだったので。テキストボックスを配置して、テキストボックスの中のテキストを横書きに設定することで横書きに見せることに成功)、表紙をめくった時の見た目をそれっぽくするために扉に図形を入れたり、Google先生にお知恵拝借しながらどうにか入稿用の本文データ(.doc)を作成する。

入稿するにはPDF形式に変換しなくてはならなかったので、しまやカンタンword入稿β版という初心者にはありがたすぎるPDF変換ツールを駆使してdocファイルからPDFファイルにデータ変換する。

これで本文データは準備OK!

私の中で一番の鬼門だった表紙データの作成に取り掛かる。

なにが難しいって、表紙+背表紙+裏表紙で一枚の画像ファイルを作りたかったけど、背幅と塗り足しの計算がさっぱりで、どこまで書けばいいのかわからなかったからだ。

背幅一覧表を確認する。わたしたちの本は本文用紙がクリームキンマリで本文80ページなので、背幅は3.7mmになる。

表紙テンプレートは背幅によってわかれている。背幅2mmと5mm、どちらをベースにすればいいんだろう・・・??と思い両方ダウンロードして中身を確認する。なるほどなるほど、ファイル名に入っている背幅の分だけ目盛りが入っているようだ。となると、作りたい本の背幅は3.7mmだから大は小を兼ねる的思考で背幅5mmのテンプレートを使ったほうがいいな。

GIMPでテンプレートファイルを開く。

ここまで背表紙、ここまで裏表紙という目安の線みたいなのを入れたいな~と思って調べたところ、どうやらガイド線という機能があるらしい。早速使ってみることにする。

とりあえずわかっていること、背幅は3.7mmなので目盛りに沿ってアタリを付けてガイド線を引く。次に、裏表紙のカドも右上の目盛りに沿ってガイド線を引いた。塗り足しのところは、よくよく考えたらわたしたちのデザインでは、表紙裏表紙いっぱいにイラストや写真を入れるわけではなく、表紙・裏表紙の範囲内に飾り枠を配置するデザインだったので関係ないことに途中で気づいた。塗り足しが必要なデザインでは、裏表紙のカドをつけたあとに、そこから+3mmのところにガイド線を入れた方がいいかもしれない。

あとは、ガイド線に沿って表紙・裏表紙・背表紙のデザインを入れていくだけだ。

4. 入稿しよう

5月2日の夜、なんとか本文データと表紙データが用意できたので、ZIP圧縮してデータを入稿した。結果的には締め切りに余裕のある入稿ができたので安心だ。経験のないことでどのくらい作業に時間がかかるか読めない中、締め切りだけが迫ってくるのは精神的にかなりきつかったので、初めて本を作る方はもっともっと余裕をもって本づくりを始めることを強くおすすめしたい。もしGWがなかったらもっとギリギリの入稿になっていたのではないかと思ったので。

入稿後、2日後の5月4日にしまや出版のご担当者の方から入稿データ確認の電話があった。

このページ空白ですが問題ありませんか?、背表紙の文字はもしかしたら切れるかも、表紙データはレイヤーが1枚に統合されていなかったのでこっちで統合しておきますね(私の画面だと統合されて1枚になってるんだけどなんかやり方が違ったんだろうか、ここは謎だった)、などなど、電話口で丁寧に説明していただき、無事入稿データで作業を進めてもらえることになった。よかった、これであとはイベント当日を待つばかりとなった。

5. ちゃんと本になった

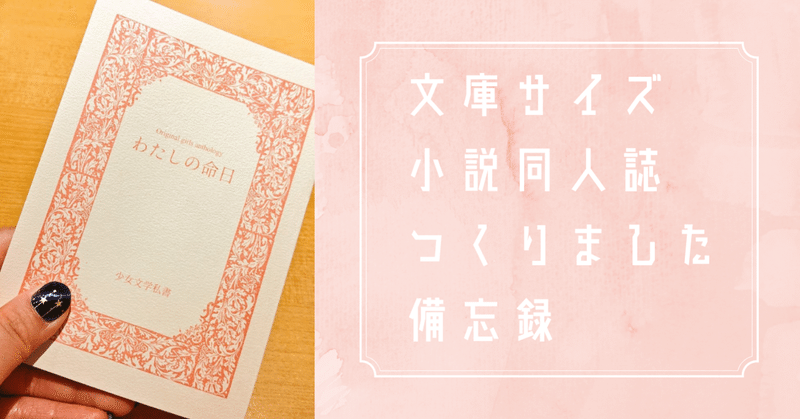

文学フリマ当日の5月16日、ちゃんとサークルスペースの机の下にダンボールが置かれていることに気づく。これは!!!!わたしたちの本!!!!!!ほんとうにできあがったのね!!!!!!!!とウキウキで開封した。

想像よりもず~~~~~~っとかわいくできあがった本がそこにはあった。

表紙のインクを期間限定のピンク色にしたのは大正解だった。

正直、ちゃんと本になっているかどうか不安すぎて、イベント前には「思ってたのと全然違う表紙の本がサークルスペースに置いてある!どうしよう!?」みたいな夢も見ていたので(そんなわけないとは思いつつ)、ほっと一安心だった。

電子書籍には電子書籍の、紙には紙の本のいいところがぞれぞれあるとは思うけれど、やっぱり手に取って嬉しいのは、ちゃんと本の形になった紙の本だよなぁ~~~と実感した。手触り、におい、遊び紙、インクの質感、ほんとうに本になったんだ・・・という嬉しさがこみあげてくる。

本を出すのを今回一回きりにしたくなかったので、背表紙の下の方に、"01"とナンバリングを入れた。

これが"02"、"03"・・・と続いていけるように、本棚の端っこに私たちの本が少しずつ並んでいけるように、大変な世の中だけど少しでもつらいことを忘れて物語にダイブできるように、細々とこれからも本を作っていきたいな、と思ったのであった。

ここまで読んでいただきありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?