【感想3】雨月物語

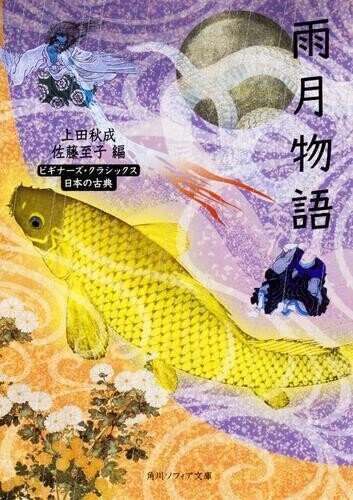

上田秋成の『雨月物語』を読みました。と云っても、日本古典にさして詳しいわけでもない私のこと、原文だけをつらつらと読むのは不安だったので、上田秋成著・佐藤至子編(2017)『ビギナーズ・クラシックス 日本の古典 雨月物語』角川ソフィア文庫で原典をつまみ食いしつつ概要をつかむというのが今回の読書でした。

夜の湖をうつくしい鯉が泳いでいる幻想的な表紙。

もともとはまだ見ぬ怖い話を求めてこの本の名前に行き当たりました。どなたのご紹介だったかは失念してしまいましたが…。そして、この目的からすれば、正直なところ怖い話ばかりでもありませんでした。怖い、と云うよりも、不思議な話や奇妙な話の方が多いようです。そう、まさに『世にも奇妙な物語』の江戸時代版といった感覚です。

表紙にある鯉の話(『夢応の鯉魚』)も、二話目の『菊花の約』も、一瞬怖そうな場面は出てくるものの、うつくしくも不思議な話。巻末の『貧福論』は完全に不思議なお話。巻頭の『白峯』、後半の『仏法僧』は日本史上どなたも名前を知っている著名な貴人の亡霊があまりにもはっきりと登場するので、怖い、と云うのともまた趣が異なります。『蛇性の淫』は途中までは好みのテイストだったものの、妖魔の姿が私にとってはあまりにもはっきりしすぎています。

これは完全に個人の好みの問題なのですが、幽霊や怪異が丸見えに姿をあらわしてしまうと、私はさほど怖いとは感じないようなのです。見えそうで見えない、否、でも気配は濃厚に感じる、というくらいが私には怖い。

僧形の人食いの怨念が渦巻く『青頭巾』、女にだらしのない遊び人が最後まで救われない『吉備津の釜』の二編はじっとりとした湿気が感じられる、まさに私の思う<怪談>という趣で大変気に入りました。

医業をいとなみつつも市井の国学者として活動していた上田秋成の本作は、中国や日本の古典に取材した作品とのことで、古文や漢文がとりたてて得意ではなかった私も、関連する古典を読んでみたいと云う気になりました。

夜な夜な文字の海に漕ぎ出すための船賃に活用させていただきます。そしてきっと船旅で得たものを、またここにご披露いたしましょう。