マネジメントを阻害する要因は、人間の持つ弱い心をコントロールしきれていないから

マネジメントにおいても、品質においても、それらを阻害する要因となりうるものの最たるものが、このパーキンソンの法則です。

本来、計画は原則として"絶対的"なものです。

しかし、それはただ単に『期日を守ればいい』と言うものではありません。仕事への取り組みに際して、想定外の問題や横やりが一切入ってこないケースと言うのは非常に珍しいものです。最初から予定された期日を守ることだけを意識して計画を立ててしまうと必ず失敗します。

だから、多少の想定外があっても計画遅延が起きないよう、できるだけコントロールしやすい環境づくりや、余力の確保などが必要になってくるのです。

けれども、それをさせないものがいます。

これには『パーキンソンの法則』が深く関係おり、

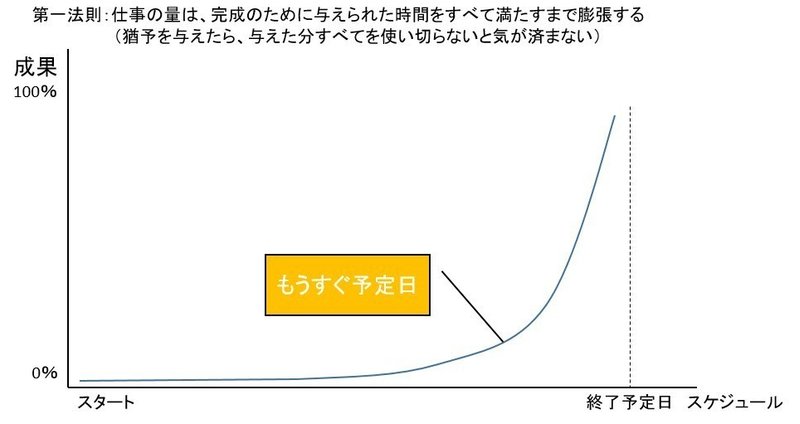

「仕事の量は、完成のために与えられた時間をすべて満たすまで膨張する」

(期日を設定されると、期日ギリギリまで使いきることを想定した計画を立ててしまう。)

と言われています。中でも、仕事の量に関して記述されているものを正式にはパーキンソンの第一法則と呼びます。

パーキンソンの法則は、1957年にロンドンにて発表された法則です。元は「役人は仕事量に関係なく年間5%~6%の割合で増加する」というもので、

仕事の量と役人の数に関係性はなく、仕事が増えようがなくなろうが、そんな事はお構いなしに役人の数は増大する。さらに一度増大するとお互いに仕事を作りあい、さらに雪だるまのように増えていくという法則でした。

これを、私たちの通常の仕事にあてはめて、同じように考えるようになったのが第一法則です。

見積った。受注した。計画した。

しかし、言うほどすることがなかった。

請負だから。お客が見てるから。

そんな理由で、仕事をしているように見せるため、何かしら納品物を用意する必要があるため、意味のありなしに関わらず、とにかく仕事をしているように見せようとしたことはありませんか。

実は、効率的に実施すれば1時間で終わるけど、半日与えられていたので、他の仕事を割当てられないように、ゆるーく進めて半日後に「できました!」と持っていったりしたことはありませんか。

そして、一度そういう仕事の仕方を見せてしまうと、今後、余裕のないときでも同じ(無駄な)仕事の仕方を強要されて困ってしまったことはありませんでしたか。

私はあります。

まだ、仕事に楽しさも、責任も、色々なものが見えていなかった20代前半の頃、おぼろげながらそうしていた自分を思い出せます。もちろんすべてがそうだったわけではありませんが、あまり楽しくない仕事は、それ以上振られるのも嫌だったので、ギリギリまで使い切ってた気がします。

後に、マクロやツールの使い方を知って、誰よりも早く、効率的にこなす方が、中途半端に頑張るとか、技術力をあげるとかよりよっぽど評価があがると知ってからは、『目の届く範囲内の誰よりも、早く、速く、そして効率的に業務をこなせるかゲーム』を自分に課すようになったので、今ではこの法則は当てはまらなくなってしまいましたが。

他にも思い当たる節は無いでしょうか。

たとえば、通常、お客さまにしても、上司にしても依頼・指示する人は原則として「○○までに欲しい」と言う期日を設定してきます。「時間の空いてる時で良いから」なんて調子のよさそうなことを言っても、それでも期日と言うものはあります。夏休みの宿題が、夏休み終了までにできていれば良いと言うのと同じようなものです。

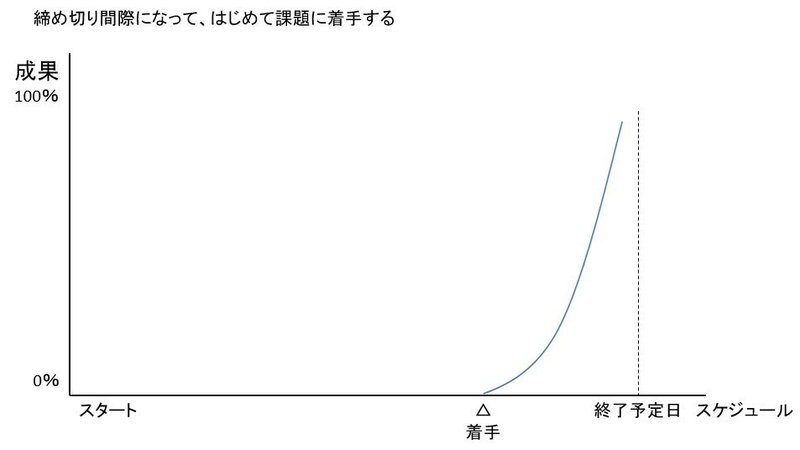

そうした場合、「期日までであればいつ実行しても良い」と言う解釈になってしまうことはありませんか。時には、ギリギリになって慌てて終わらせるようなことはありませんでしたか。

これは"学生症候群"と言って、マネジメントの世界ではタブー中のタブーです(まぁ、ビジネスパーソンになってるのに、未だに学生と同じ思考をしていると言う時点で恥ずかしいことですしね)。

最初から、期日まで目いっぱいスケジュールを予定してしまうと、想定外のリスクに対応できず、遅延だけが膨張し、後続作業にどんどん影響を与えていってしまいます。

計画を立てる場合は、実際に線引きされた期日を順守することを前提にしつつ、最短で最大効率を意識したスケジューリングを行い、無駄なバッファを設けないことが肝要です(このマネジメント手法はCCPMを参考にするといいでしょう)。

また、一度スケジュール遅延が発生してしまうと、一度の失敗で「次は挽回する」と思っていても、目の前の作業に忙殺されて振り返っている余裕を与えられることはなく、そうこうしているうちに結局同じようなミスを起こしてしまい、更なる遅延を生んでしまう…と言う事態になることが多々あります。

こうなってしまうと、もう収拾はつきません。

マネジメントが失敗する要因には、マネジメント手法が確立されないまま着手してしまうケースのほかに、この

自己抑制が利かず、無計画になりがちなマネジメントを行ってしまう

ことが挙げられます。逆に言えば、こうした「パーキンソンの法則」「学生症候群」のような自己管理、自己抑制で解決できるような課題を、克服してしまえば、マネジメントは非常にやりやすくなる、と言うことです。

いただいたサポートは、全額本noteへの執筆…記載活動、およびそのための情報収集活動に使わせていただきます。