新国立劇場 『リチャード二世』 ☆7 笑いを作る男,破る男

人生で二度目の『リチャード二世』を観てきた。

五年ぶりゆえ話をほとんど忘れており,前日にあわてて戯曲を流し読みした。結局読みきれなかったが,演出はきわめてスタンダードかつわかりやすく,おそらく未読でも問題なく楽しめたろうと思う。

本作は,愚かな君主であるリチャード二世が,王位という栄華の頂点から一転して奈落の底まで転げ落ちていくお話だ。

史実の彼はわずか十歳にして王座につくと,六年後には親政――君主みずから政治を行うこと――をはじめる。しかし外交は失敗がつづき,側近に金をばらまきすぎて財政も逼迫,しまいには国外追放したはずの臣下がクーデターを起こして,王位を含めなにもかも奪いとられてしまう。

戯曲では臣下ボリングブルックの追放からクーデターの勃発,王位の譲渡,そしてリチャードの死へとつづくおよそ二年間の出来事が,三時間に圧縮されて演じられる。

コミカルな王,悲劇の王

左から,演出:鵜山仁,ボリングブルック:浦井健治,

リチャード二世:岡本健一,王妃:中嶋朋子。

日本語のシェイクスピア劇は音数の関係上どうしてもマシンガントークになってしまうのだが,今回は岡本健一 (リチャード二世) がやけにのんびりと話すので驚いた。一方で浦井健治 (ボリングブルック) の語り口は畳み掛けるようにすばやく,のんきな王リチャードと情熱の謀反人ボリングブルックという対比構造がわかりやすく現れていた。

そもそも岡本健一の演じるリチャード二世は人物像が妙にコミカルで,王たる威厳を感じさせるのは絢爛な衣裳だけだ。彼の語り,表情,立ち居振る舞い,どれをとっても卑俗なにおいが拭えない。セリフ回しはなんだか間が抜けているし,面持ちには王らしき鋭さが認められず,呆れたように両手を上げる仕草もエンターテイナーさながら。ときおり思い出したように怒りで声を荒らげはするが,王の威光の発露というよりはむしろ,自らを律することのできない未熟さが現れているように映る。もちろんこれは意図された卑俗さだろうし,十歳の若さで王座について以来,彼が王権神授説だけを胸に抱いて悪政を繰り返してきたことを思えば,世俗的で軽薄なリチャード王という演出には一定の妥当性がある。

とはいえ,劇が終盤に差しかかると,リチャードのコミカルな像は失われていく。王妃に別れを告げる場面はシリアスそのものだし,ポンフレット城に幽閉された彼が「私の生きるこの牢獄をどんなふうに世界に見立てるかいろいろと考えてみた…」と語るとき,リチャードはたしかに悲劇の王であった。灯りの落ちた板の上,わずかに小さく照らされた正方形の空間に閉じ込められた彼のこの独白は,誰の目にも明らかな芝居のクライマックスだった。

しかし,正直なことを言えば,この時点でわたしの心はすでに離れていた。王の独白に没入できず,ここが今回の山場だなぁ,とやけに冷静な気もちでいた。ただしそれは演出や役者の問題ではなく,わたし自身の問題である。

端的に言えば,わたしにとって本戯曲のクライマックスは牢獄での独白ではなく,そのもう少し手前にあるからだ。

蜷川幸雄版 『リチャード二世』 との比較

リチャード二世:内田健司。

みな車イスに乗っており,王のそれだけが電動,という演出。

まだ演劇の知識などなにもなかったころ (今もないのだが) ,さいたまネクスト・シアターで同じ芝居を観た。

リチャードを演じたのは内田健司という役者で,肌は抜けるように白く,舞台の灯りが落ちればそのまま闇に消えてしまいそうなほど,か細く頼りない肉体の持ち主だった。おそらく蜷川幸雄は彼のこの不確かな肉体に可能性を見出しており,『ハムレット』で次世代の王たるフォーティンブラスを演じたときも同様,溌剌な王という一般的なイメージを覆して,宙に溶けそうな危うい存在として彼を用いた。

もっとも,王の愚かさを男性性の喪失と結びつけるこうした演出は新しいものではなく,むしろ近年の流行であったようだ。

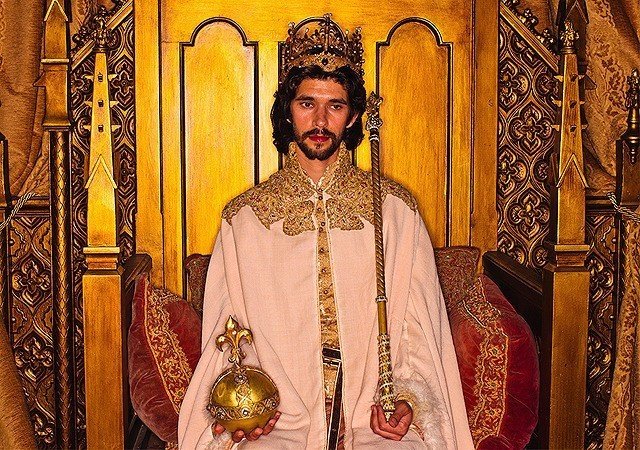

当時のSaebou氏も「弱い君主」と「男性性の剥奪,女性性の付与」を結びつける演出が続いていると指摘し,その安直さを「頭が痛い問題」と批判している。わたしはもう記憶が曖昧だが,実際に蜷川幸雄の演出でもリチャードはバイセクシャルな王として描かれていたようだし,ほかに『嘆きの王冠』でベン・ウィショーが演じたリチャード二世も同じく線の細い「女性的な」王だったようだ。

リチャード二世:ベン・ウィショー

Saebou氏の批判は的を射ていて,たしかに政治力の有無と男性性,女性性の濃度は本来無関係だ。その点で岡本健一は,体躯は小さく,「王たる威厳=男性性」も剥奪されていたが,「女性的」な属性が付与されてはいなかった。セクシュアリティに結びつけずとも悲劇の王を描ける,そうはっきり示した点はすばらしい。

しかし,わたしはどうしても内田健司の消え入るような肉体が頭から離れない。細かな演出はほとんど忘れてしまったのに,崩れそうなあの白い肉体が暗い板の上ではかえって存在感を増していたことや,彼が使う電動車イスの発するモーター音が静謐な劇場によく響いたことは,今でも覚えている。

リチャードがクーデターを予期できなかったのは,王たる自分の追放命令が無視されるなど夢にも思っていなかったからだ。王の名は神から授かったものであり,臣下が騒ごうと王位は揺るがない,十にして玉座についたときから彼が抱きつづけてきた王権への絶対の信頼が,ボリングブルック率いる大軍を目の当たりにしてついに崩れ去る。「話をしたいから下の庭へ降りてほしい」と言われた王の心中はいかばかりか――降りるのは単なる庭への階段ではない,リチャードがその足を踏み出せば,彼はすべての権威を失ってロンドン塔へ幽閉され,対するボリングブルックは玉座という遥か高みへと登り詰めるのだ。

だからわたしは,リチャードが敗北を受け入れ「降りよう,下へ,下へ,太陽神の子,輝くパエトンのように…」と語る場面はこの戯曲でも特に悲哀がこもった瞬間だと思うし,蜷川幸雄が悲劇として演出した理由もよくわかる。

一方で今回の演出を見ると,ここはまだ喜劇から悲劇へ転じきっていないどころか,作中屈指の「笑える」シーンとなっていた。鵜山仁にとって,第三幕第三場はまだコミックリリーフだった。もちろん悪い演出ではないし,いざ戴冠式をむかえるとリチャードがなかなか王冠を渡さず笑いが起きる,という場面への接続を思えば,むしろ整合性はとれているのかもしれない。

しかし,わたしはその「笑い」を受け入れられなかった。ひとつには内田健司の悲劇的な印象が強すぎて視座に客観性を欠いていたからだ。しかしもうひとつは――これは直前に受講した河合祥一郎氏の講座の受け売りに過ぎないが――あのコミカルさは大部分が小田島雄志氏の翻訳に依存している,という点にある。

ちゃちなフリント城からリチャードが崩れ落ちるとき,なぜあんなに笑いが起きるのかといえば,彼が「ダジャレ」を言うからだ。

おりよう,おりよう,太陽神の子フェイトンのように,

暴れ馬を御しかねて,天から地上へまっさかさまにな。

下の庭か? にわかに下におりるのだ,王位にある身が

謀反人の呼び出しに応じて大いに恩恵を与えるのだから。

下の庭か? 王が裁きの庭におりるのだ,否も応もなく。

揚げヒバリが歌うべきときに夜のフクロウが鳴くのだから。

今回はこうした言葉遊びが強調して読まれ,つづくノーサンバランドの「まるで狂人のよう」という発言でどっと笑いが起きるのだが,原文を見るとここはウケを狙う場面ではない。

Down, down I come; like glistering Phaethon,

Wanting the manage of unruly jades.

In the base court? Base court, where kings grow base,

To come at traitors‘ calls and do them grace.

In the base court? Come down? Down, court! down, king!

For night-owls shriek where mounting larks should sing.

意味がわからなくても問題ない (当然わたしも翻訳がなければわからない) 。重要なのは,baseとgrace,kingとsingで韻が踏まれている点だ。二行だけ韻を踏むことを二行連句 (couplet) と呼ぶが,このようにcoupletが二度繰り返される場合はとくに英雄詩体 (heroic couplet) と呼ぶ。こうした押韻,とくに英雄詩体は,ことば遊びではなく「カッコよく決めている」と解釈されるのがふつうだ。

小田島雄志氏は押韻を「庭か―にわか」「王位―大い」「王―応」とことばを重ねることで再現し,かつ鵜山仁はそれをおもしろいダジャレとして切り取ったが,原文から読み取れるのはむしろリチャードの「カッコつけ」,すべてを失った自分への一種の陶酔である。参考のため松岡和子氏の翻訳も引いてみると,

降りよう,下へ,下へ,太陽神の子,輝くパエトンのように,

手に負えぬ暴れ馬を御しかねて。

下の中庭へ? 王が下の中庭に降りて下手に出る。

謀反人どもに呼びつけられ,そこで彼らに恩寵をほどこす。

下の庭へ? 下へ降りる? 裁きの庭へ,王は落ちる!

揚げヒバリの鳴くべきときに夜のフクロウが鳴くご時勢だからな。

シンプルに「下」ということばを重ねることで押韻の雰囲気を再現しようとしている。ここに「笑い」を読み取るのは難しいだろう。

このように,リチャードの発言を「ダジャレ」,ノーサンバランドの発言を「ツッコミ」と捉えた演出は翻訳に依存する部分が大きく,原文の持つ雰囲気にはそぐわないと思う。わたしが笑えなかった理由,第三幕第三場に「悲劇」を求めた理由には,一応客観的な要素があるのだ。

多様かつ自由な演出がシェイクスピア劇の大きな魅力のひとつであるし,特定の演出に固執して評価が歪むのは望ましくない。蜷川幸雄と内田健司がわたしに与えた強烈な印象はほとんど「呪い」となった。今回の公演は呪いを解くには至らなかったし,呪いは今後もわたしの『リチャード二世』劇評を歪ませつづけるという予感がある。しかし,まあ,呪いを解くために作品を観つづけるというのも,結構わるくないんじゃないかと思っている。

※河合祥一郎氏は「この場面はことば遊びではなく英雄詩体です」「今回の演出はコミカル」と解説をしただけで,演出が翻訳依存とまでは述べておらず,まして演出を非難するような文脈ではなかった,と付記しておく。

惚れた役者たち

今回の役者陣は総じてレベルが高い。ほんとうに全員上手だった。

わたしが特に好みだった三人を挙げるが,それ以外のどなたもすばらしい演技をしており,優劣をつける意図はない。

◯ 浦井健治 (ボリングブルック)

きわめて良かった。新国立劇場のシェイクスピアシリーズの中核を担うだけあって,激情の男たるボリングブルックを演じるのにふさわしい「熱」を持っている役者だった。

なにより,舞台の雰囲気をたった一言で塗り替えてしまう力がすばらしかった。

戴冠式ではリチャードがなかなか王冠を手放さないために笑いが起きるのだが,浦井健治がほんのひとこと発するだけで,そうしたコミカルな空気は破られてしまう。

オーマールを許す場面も同様で,大声で「許すことにしまぁす!」と叫んで笑いを取ったかと思えば,直後には謀反人を根絶やしにせんとする「王」としての苛烈さを見せる。浦井健治は笑いが場に残存するのを許さない。

リチャード二世がコミカルに描かれていたのは,鵜山仁が浦井健治の笑いを破る力を信頼していたからではないか,とさえ思ってしまった。

◯ 勝部演之 (ウェストミンスター修道院長)

化け物。御年八十二とは思えぬほど圧倒的な声量,存在感。

出番は多くないが,ほんとうに彼の一挙一動から目が離せなかった。

逆説的な言い方になるが,勝部演之が語るとき,舞台は静かになる。雪国のような,音の奪われた空間で彼ひとりだけが話しているような錯覚でもって,劇場内の注目を一点に集める。

もっと早くから知っておけばよかった,と切に感じた。

◯ 吉村直 (庭師)

今回の演出は,庭師である吉村直が舞台袖から現れ,弟子に「よう」と軽く挨拶するところから始まる。もちろん原作にはない。

舞台と客席の間にある「溝」をうろつく庭師らは,板の上の空間と観客たる我々を接続すると同時に,戴冠式のあとにふたたび「溝」へ彼らが変わらぬ姿で現れることで,王位の譲渡後も同じ歴史が繰り返されることを暗喩する役割も担っている。実際,第四幕で展開される決闘申し込み合戦は「王の御前でかつての王の敵たちが争い合う」という冒頭の展開とピタリと一致するし,次作の『ヘンリー四世』においても,老いたボリングブルックは放蕩息子にかつてのリチャード二世を,華々しい戦績を挙げるホット・スパーにかつての自分を重ねて嘆くのである。もっとも,息子ハルの放蕩は実のところ戦略に過ぎないのだが。

彼もまた喜劇と悲劇をシームレスに繋げられる役者だった。いかにも「下賎のもの」らしい,訛りが混じってもにょもにょとした語り口でありながら,一言ひとことが容易に聞き取れる発声もすばらしい。冒頭を彼に任せたのも,やはり信頼の表れではないだろうか,などと思った。

最後に,こうした情勢下でもよいお芝居を見せてくれた演出家・演者と,学生当日券を半額で売ってくれる新国立劇場に感謝したい。

ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?