【学ぼう‼刑法】ホントに制限責任説でいいの?~「違法性の意識」と「意味の認識」~

第1 はじめに

「違法性の意識」またはその可能性は、故意または責任の要件か?

この問題をめぐって、学説では、厳格故意説、制限故意説、厳格責任説、制限責任説、不要説が対立しています。

各説の内容は、またあとで解説するとして、学説の趨勢としては、現在では、制限責任説が通説のようです。

司法試験受験生が答案を書く場合などでも、おそらく制限責任説で書く人が多数派でしょう。

妥当な結論が得られるし、学説としてもスッキリしているので、まあ、その気持ちは解ります。事実、私も司法試験を受験していたころは、制限責任説で書くことにしていました。

……ただ、とても便利な制限責任説ですが、そこに問題はないのか、というのが今回のテーマです。

第2 違法性の意識をめぐる学説の対立

1 問題の所在

「違法性の意識」あるいは「違法性の認識」は故意の要件か?

この点をめぐり、前述したとおり、判例・学説に争いがあります。

「違法性の意識」は、自己の行為が違法であるとの認識を言います。その意味では「違法性の認識」と呼んだほうが適切であり、あえて「意識」という言葉を使う必要もないでしょう。実際、そう使っている先生もいらっしゃいます。しかし、伝統的には「違法性の意識」という言葉のほうが広く用いられてきているようなので、ここでも「違法性の意識」という言葉を使うことにします。

犯罪事実を認識することが故意の要件であることは、だれもが認めるところです(もっとも、ここにいう「犯罪事実」の範囲については、後述するように問題があります)。

しかし、これに加えて、自己のする行為が違法なものであるとの認識を行為者がもつことが故意の要件か、ということについては、判例・学説に争いがあります。

客観的に犯罪である事実を自分がこれからするのだと知ることが「事実の認識」ですが、「その行為が犯罪とされている行為である」あるいは「その行為は違法な行為である」と知ることは、その事実に対して国家的・社会的に加えられている「評価の認識」であると言えます。

つまり「違法性の意識」をめぐる争いは、故意が認められるためには、客観的に犯罪である事実を認識すればそれで足りるのか、それが違法であるとの評価までも認識する必要があるのか、をめぐる争いです。

以下、この点について主張されている各説を見ていくことにしましょう。

2 厳格故意説

厳格故意説は、自己のする行為が「犯罪である」という認識までは要求しませんが、その行為が「違法である」との認識(つまり違法性の意識)があることを故意の要件とします(可罰的違法の認識を必要とするとの見解もあります)。

そこで、この説では、行為者に「違法性の意識」が欠ける場合は、故意が否定され、故意犯は成立しません。

なお、この説では、過失犯が成立するためには「違法性の意識の可能性」が必要であるとされます。そこで、違法性の意識がないために故意犯の成立しない場合に、違法性の意識の可能性があれば、過失犯は成立することとなりますが、違法性の意識の可能性も欠ける場合には過失犯も成立しない、ということになります。

この説は、その名が示すとおり、まさに「厳格」な立場ですが、厳格であるがゆえに、故意の成立範囲が限定され、故意犯の処罰に不都合が生じるなどと批判されます。

3 違法性の意識不要説

厳格故意説の主張と真っ向から対立しているのが、違法性の意識不要説です。

不要説は、故意が成立すためには、行為者が「客観的に犯罪である事実」を認識していれば足り、それが「犯罪と評価されること」はもとより、「違法と評価されること」を行為者が認識することも必要ではない、と主張します。

古くから判例が採用している立場です。

この説は、刑法38条3項本文が「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」と規定していることを最大の根拠としていると言ってよいでしょう。不要説は、この条項を故意の成立に違法性の意識が要らないことを規定しているものと解します。

ただ、この説の基礎には「国民は法律を知るべきである」あるいは「国民は法律を知っているものと見なされる」という権威主義的な考え方があるとされ、その点が学説によって批判されています。

そこで、多くの学説は、この両極端な厳格故意説と不要説との間で展開されています。

なお、判例の方向性ですが、学説の批判を受けてか、最近の最高裁は、違法性の意識を欠いたことに相当な理由があるか否かを問題とする方向を示すようになっていると言われます。その意味では、次に見る制限故意説や制限責任説に近くなってきていると言ってよいでしょう。

4 制限故意説

制限故意説は「違法性の意識」は故意の要件ではないが、「違法性の意識の可能性」が故意の要件であるとする説です。

そこで、この説では、犯罪事実の認識があっても、「違法性の意識の可能性」がない場合には、故意犯は成立しません。

では、「違法性の意識の可能性」がないために故意犯が否定される場合、過失犯は成立し得るのか、というと、実は、過失犯も成立しません。つまり「違法性の意識の可能性」が欠ける場合は、故意犯も過失犯も成立しない、つまり、犯罪は成立しない、ということになります。

制限故意説は、厳格故意説と不要説(判例)との中間で、ちょうどいい具合の妥当な結論を導くことができると評価され、かつては通説でした。

5 制限責任説

しかし、制限故意説に対しては、違法性の意識の「可能性」という過失的な要素が、故意の要件であるというのも不自然ではないか、との批判がありました。

加えて「違法性の意識の可能性」が故意犯・過失犯に共通の要件であるならば、むしろそれは責任の要件としたほうが合理的ではないか。このような考えで主張されたのが、制限責任説です。

制限責任説は、違法性の意識不要説と同様に、故意の内容としては「犯罪事実の認識」に限定したうえで、故意犯・過失犯に共通の責任要素として「違法性の意識の可能性」が必要とされる、と構成します。

このような制限責任説は、制限故意説と同様の(妥当な)結論を導くことができるうえに、制限故意説よりも洗練されていると感じられたからでしょう。現在では、制限責任説のほうが通説となっているようです。

6 厳格責任説

ここまで学説の説明の流れからすると、「厳格責任説」という説は、その名前から推測すると、故意・過失とは別個の責任要素として「違法性の意識」を要求する説……という気がしてくるでしょうが、これは、全然違います。

ここまで説明してきた学説、つまり、厳格故意説、不要説、制限故意説、制限責任説は、どれも、故意の認識対象たる「犯罪事実」を「構成要件に該当する違法な事実」と解しています。

そのため、これらの説では、構成要件該当事実に対する認識が欠ける場合には構成要件的故意が阻却されるとともに、構成要件該当事実の認識はあっても、実質的に違法な事実の認識が欠けた場合には、責任故意(責任要素としての故意)が阻却されるとします。

「構成要件該当事実の認識はあるが、実質的に違法な事実の認識が欠ける」とはどういう場合かというと、構成要件該当事実を認識しつつ、同時に、違法性阻却事由たる事実の存在を誤信した場合です。つまり、本当は違法性阻却事由たる事実はないのに、これをあると思い込んでいたという場合です。

例えば、正当防衛だと思って反撃したが、実際には、急迫不正の侵害などの正当防衛にあたる事実がなかった、というような場合です。つまり、誤想防衛や誤想避難などがその典型例といえます。

このような錯誤は「違法性阻却事由の錯誤」とか「正当化事情の錯誤」、また「違法性を基礎づける事実の錯誤」などと呼ばれています。

これまで説明した学説(厳格故意説、不要説、制限故意説、制限責任説)は、どれも、①構成要件的事実の錯誤によって、構成要件該当事実の認識が欠ける場合には、構成要件的故意が阻却され、②違法性阻却事由の錯誤によって実質的に違法な事実の認識が欠ける場合には、責任段階における故意(責任故意)が阻却されるという考え方をとっていました。

そのうえで、②の場合に違法性阻却事由を誤認したことに過失があり、かつ、過失処罰規定のある場合であれば、過失犯が成立し、過失犯として処罰されると解していました。

ところが、厳格責任説は、まったく違います。まず、厳格責任説が故意の認識の対象とする「犯罪事実」は「構成要件該当事実」であり、これに尽きます。

そのため、厳格責任説の立場では、「故意」とは「構成要件的故意」だけであり、責任要素としての故意というものが存在しません。そこで、故意は、構成要件段階だけで判断され、その有無はそこで決まります。

そのため「違法性阻却事由の錯誤」があっても、責任故意が阻却され、故意犯の成立が否定される、ということがありません。原則として、そのまま故意犯が成立します。

ただし、この説では「違法性の意識の可能性」が責任要素とされるので、違法性阻却事由の存在を誤信したことにつき、過失すらなかった場合には「違法性の意識の可能性」がなかったとして、犯罪の成立が否定されます。

これに対して、違法性阻却事由を誤信したことにつき過失がある場合には「違法性の意識の可能性」は否定されないので、故意犯が成立する、ということになります(過失犯ではない!)。

厳格責任説は、もともとは目的的行為論の立場から主張されていたものでしたが、わが国では、目的的行為論を前提としない形でも主張されています。

目的的行為論は、本場ドイツとは異なり、わが国では、結果として広く支持を受けるには至りませんでしたが、厳格責任説のほうは、少なくとも一時期はかなり有力だったように思います。

その理由は、違法性阻却事由の錯誤を「違法性の錯誤」と扱えることや、規範的構成要件要素の錯誤においても区別説によりその一部を「違法性の錯誤」として処理できること、そして、これらにより多くの場合に妥当な結論(と思われる結論)を導くことができるため、便利な学説と感じられていたものと思います。

もっとも、現在は、支持者は減っているのではないでしょうか?

前述したように、厳格責任説では、誤想防衛など、違法性阻却事由の存在を誤認した場合にも、その誤想を避けることができた場合には故意犯が成立することとなります。しかし、この場合、行為者は、その主観的に直面した事実だけでは反対動機の形成ができないワケですから、この場合に、行為者に故意責任を負わせることはやはり不当でしょう。この点で、厳格責任説には、原理的に問題があるように私は感じています。

7 まとめ

以上のとおり、違法性の意識またはその可能性の要否をめぐっては、厳格故意説、不要説、制限故意説、制限責任説、厳格責任説が対立しています。

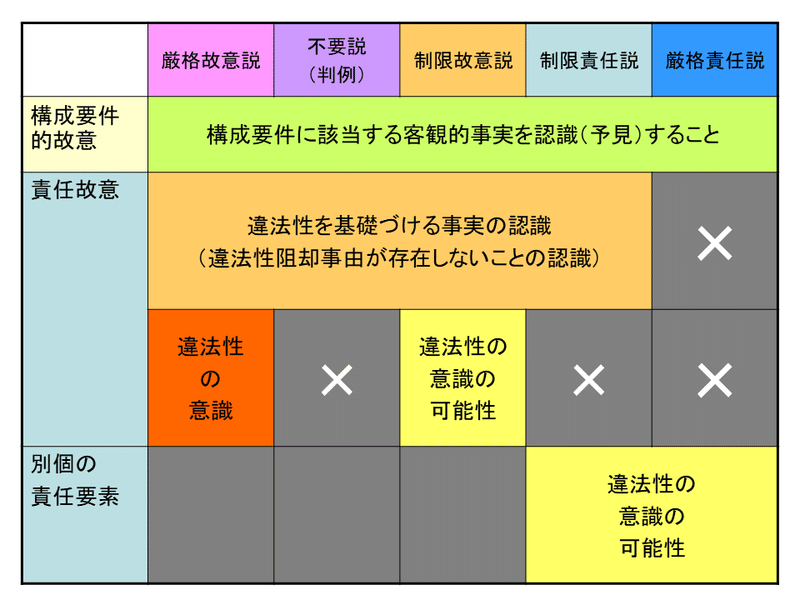

それぞれの学説が、故意や責任の要素とするものを整理すると、次の図のとおりとなります。

そして、学説の勢力状況ですが、最近の教科書を見ると、制限責任説が通説として紹介されています。また、前述したとおり、判例も、不要説から制限責任説に近い方向へと移行している模様です。

制限責任説は、妥当な結論を導くことができると受け止められており、学説的にも洗練されていて答案も書きやすいので、司法試験受験生とっても、もってこいの学説と言ってよいでしょう。

ただ、ここで問題にしたいのは、ホントにそれでよいのか、という点です。

まったく空気の読めないことをやろうとしています。

ですから「せっかく便利な学説に出逢っていい気持ちになってるんだから水を差すな。寝た子を起こすようなマネはよせ!」という人は、ここから先は絶対に読まないでください(笑

第3 規範的構成要件要素の認識と錯誤

1 規範的構成要件要素

さて、話は急に飛びますが、構成要件的故意をめぐる論点に「規範的構成要件要素の認識」をめぐる問題があります。

規範的構成要件要素は、記述的構成要件要素に対する概念です。

記述的構成要件要素が、記述的・没価値的に規定されている構成要件要素であるのに対し、規範的構成要件要素は、規範的・価値的に規定されている構成要件要素です。

こうした規範的構成要件要素の例としては、財物の「他人性」、職務行為の「適法性」、また「わいせつ」などがよく挙げられます。

ある構成要件要素が、記述的構成要件要素なのか規範的構成要件要素なのかは、相対的な問題、つまり、程度の問題であると言われます。両者の間に截然とした区別の基準があるワケではありません。

その意味では、例えば「人」という概念にしても、厳密に言えば、価値的な評価と結びついています。とりわけ人の始期と終期に関しては、どこからが人で、どこまでが人か、ということについて規範的・価値的な法の解釈・判断が必要とされます。

しかし「人」などの記述的要素の場合には、行為者が「人」を認識していたか否かが問題となることは、ふつうはありません。しかし「他人の所有物」や「職務行為の適法性」「わいせつな図画」などでは、行為者がこれらを認識していたと言えるのか否かが問題となることがあります。

具体的な事例で考えてみましょう。最近では「職務行為の適法性」を公務執行妨害罪(刑法95条)の書かれざる構成要件要素と解する見解が一般的ですが、では、次の場合はどうでしょう?

2 規範的構成要件要素の錯誤

【事例1】Aは、自宅に訪れた警察官Vから逮捕状を示され、逮捕すると言われたが、逮捕状に記載されていた事実はまったく身に覚えがないものだったので、これは違法逮捕だと考え、Vの逮捕行為に抵抗し、Vに暴行を加えた。この場合、Aに公務執行妨害罪は成立するか?

この場合、客観的構成要件要素はすべて充たしているので、問題はAに公務執行妨害罪の構成要件的故意があるか否かです。これはあるでしょうか?

逮捕状によるVの逮捕行為は、仮にAが真犯人でなかったとしても、きちんとした手続を経て発付された逮捕状によるものであれば、完全に適法です。そして、Vによる逮捕行為は、このような完全に適法な逮捕行為なのですから、これを現認しているAは、適法な職務行為を「認識している」と解するのであれば、Aには構成要件的故意があるということになります。

しかし、Aは、Vの逮捕行為は「違法逮捕」だと思っているわけです。

そこで、この点から、Aには「職務行為の適法性」についての認識はない、と考えるのであれば、Aには公務執行妨害罪についての構成要件的故意はないということになります。

どちらでしょうか?

3 意味の認識の要否

この問題は、規範的構成要件要素たる事実を認識したと言えるためには「意味の認識」が必要かという問題として問われています。

この場合の「意味」とは、その事実に対して加えられる規範的・価値的な評価のことです。

つまり、規範的構成要件要素たる事実を認識したと言えるためには、目の前にある「生(ナマ)の事実」(=自然的事実)だけをそれとして認識すれば足りるのか、それとも、これに加えてその事実に対して規範的・価値的な観点から加えられるその「評価=意味」についても認識しなければならないのか、ということです。

そして、この点については「意味の認識」を必要とするという見解が、学説では一般的です。

つまり、規範的構成要件要素たる事実を認識したと言えるためには、「生の事実」を認識するだけでは足りず、その「意味」まで認識しなければ、この事実を認識したとは言えない、とされます。

4 素人領域における平行的評価

もっとも、この「意味の認識」を、法律の素人である行為者に対して、法的に厳密な程度で求めることは不合理です。

もしそんなことを要求したら、一般人である行為者に対して不可能を要求することとなり、規範的構成要件要素をもつ犯罪については、法律家以外には故意犯が成立し得ない、ということになり兼ねません。

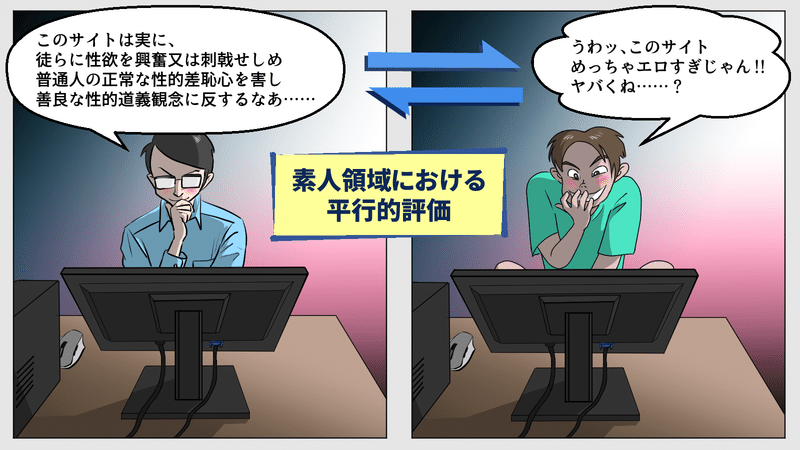

そこで「意味の認識」は必要ではあるものの、その認識は「行為者の属する素人領域における平行的評価」によるもので足りるとする見解が有力です。

この「素人領域における平行的評価」とは、一読して理解できる言葉ではありませんが、その言いたいことは、結局、法律家などの専門家が専門用語を使って表現している評価の認識をそのまま素人に要求することはできないので、その評価を、その行為者の属する素人仲間での表現、言葉遣いで置き換えたときに、実質的に同一の評価を認識していたと言えるか、ということです。例えば、次のイラストのような場合です。

上記は「わいせつ」の例ですが、これを先の【事例1】の「職務行為の適法性」で考えると、Aは「自分は真犯人ではないので、これは違法逮捕だ」と考えていたとしても、同時に「この警察官は、一応、きちんとした手続に則って令状を取って逮捕に来たようだ」ということを認識しているのであれば、「職務行為の適法性」について認識していたと解する余地があるということになります。

さて、ここで確認しておきたいことは、

規範的構成要件要素(法律的事実)の認識については、生の事実の認識だけでは足りず、意味の認識が必要であるとの見解が一般的な支持を受けている

という点です。

第4 違法性阻却事由の錯誤

1 違法性阻却事由の錯誤

さて、ここでまた話は飛びます。こんどは「違法性阻却事由の錯誤」の処理です。

先ほど紹介した厳格責任説では「違法性阻却事由の錯誤」は故意を阻却しませんでしたが、それ以外の説では、違法性阻却事由が存在しないにもかかわらず、行為者がこれを存在すると誤信して行為した場合は、責任段階での故意が阻却され、故意犯の成立が否定されるとしていました。例えば、次のような場合です。

【事例2】 女子高生B女は、自宅への帰り道、後ろからだれかがついてくる気配がしていたところ、その足音が急速に近づくことを感じ、「これは襲われる!」と確信し、振り向きざま、後ろにいた男の顔を思いっきり回し蹴りで蹴ったところ、交際中の彼氏Wであった。Wは、B女をちょっと驚かしてやろうと思ってしたことだったが、WはBに蹴られて、打撲傷を負った。

この場合、B女の行為は、構成要件的には傷害罪(刑法204条)に該当し、また「急迫不正の侵害」もないので、正当防衛(刑法36条1項)も成立しません。その他の違法性阻却事由もないので、さらに判断は責任段階へと駒を進め、責任故意を検討することになりますが、ここで「違法性阻却事由の錯誤」が問題となります。

そして、ここにおいてBは、正当防衛にあたる事実を誤信していたため、「実質的に違法な事実」を認識しておらず、責任故意が阻却され、故意犯、結果的加重犯は成立しないこととなります。いわゆる「誤想防衛」です。

2 誤想防衛の2つのパターン

このような「急迫不正の侵害」を誤想した誤想防衛は、違法性阻却事由の錯誤の中でも比較的単純なものです。

しかし、誤想防衛には、急迫不正の侵害を誤想するパターンとともに、もう1つ、防衛行為の相当性を誤信するパターンがあります。そして、こちらになると、話はちょっと込み入ってきます。

なお、厳密に言えば、誤想防衛には、この2つのパターンの他に、両者が競合する第3のパターンもあります。この第3のパターンは「誤想過剰防衛」へと連なる類型ですが、今回の主題は誤想防衛ではないので、この点についてはこれ以上は踏み込みません。

第2のパターンの例を見てみましょう。

【事例3】 Cは、暴力団員Xから因縁を付けられ、いきなり殴りかかられた。Cは、これに反撃するつもりで、とっさに近くに落ちていた棒状の物をXに向かって投げた。しかし、それは棒ではなく、手斧であったため、Xはそれが顔面に当たって大怪我をした。

この場合、Cの行為は傷害罪(刑法204条)の構成要件に該当します。問題は、正当防衛(刑法36条1項)が成立するかですが、正当防衛が成立すためには、①急迫不正の侵害、②防衛行為(反撃行為)であること、③防衛行為の必要性、④防衛行為の相当性、という要件を充たす必要があります。なお、「防衛の意思」を必要とする見解では、これに加えて、⑤防衛の意思をもっている必要があります。

【事例3】のCの場合、①②③(および⑤)を充たすことは疑いありません。問題は、④防衛行為の相当性です。

この点、素手で殴りかかられたことに対して(棒であればともかく)手斧で反撃したとなると、(いかに相手方が反社会的勢力であっても)防衛行為の相当性は否定されるでしょう。よって、正当防衛は成立しません。

ですから「手斧」であることをCが認識しつつ、これで反撃したのであれば、Cには誤想防衛も成立しません。Cは「不相当な反撃」「防衛の程度を超えた反撃」を認識しているからです。

しかし、【事例3】のCは、主観的には「手斧」で反撃するつもりはなく、「棒」で反撃するつもりでした。

そこで、もし、真実、それが棒であった場合に「防衛行為の相当性」の要件が充たされる場合であれば、Cは、正当防衛事実を誤信して、正当防衛でない事実を実現してしまったことになります。つまり「違法性阻却事由の錯誤」です。

そこで、このような場合であれば、Cは、正当防衛にはならないとしても、責任故意が阻却され、故意犯(結果的加重犯)の成立が否定されます。

仮に「手斧」を「棒」と誤認したことにCに過失があれば、過失傷害罪(刑法209条)が成立することになりますが、過失もなければ、犯罪不成立となります。

なお、誤想防衛で「手斧」と聞くと、最高裁昭和24年4月5日判決を想起する人も多いでしょう。この判決の事案は、行為者が、斧を斧とは気づかず、何か棒様のものと思ってこれを手にして反撃した、というものでした。この事案では、結局、防衛行為の相当性を誤った誤想防衛による故意阻却は認められていませんが、その理由は、斧だけの重量のあるもので頭部を乱打した事実はたとえ斧と気づかなかったとしても過剰防衛と認められる、というものでした。つまり、仮に行為者が誤信したとおり斧でなかったとしても、その重量の棒で乱打することは相当性のない反撃(防衛行為の程度を超える反撃)なので、そこに「違法性阻却事由の錯誤」はない、ということです。ですから【事例3】とは同じではありません。念のため。

3 相当性の評価の誤り

では、次の場合はどうでしょうか?

【事例4】 Dは、暴力団員Yから因縁を付けられ、いきなり殴りかかられた。Dは、これに反撃するつもりで、とっさに近くに落ちていた手斧をYに向かって投げたところ、それが顔面に当たってYは大怪我をした。Dは、反社会的勢力の連中から侵害を受けた以上、これくらいの反撃は当然認められるものと思っていた。

この場合のDも、構成要件該当性、違法性までは【事例3】のCと同様です。傷害罪の構成要件該当性が認められ、また「防衛行為の相当性」が欠ける結果、正当防衛は成立しません。

問題は、Dに責任故意が認められるかどうかです。

この場合のDも「正当防衛をするつもり」で行為をしているという点は【事例3】のCと変わりません。

しかし、この場合のDが【事例3】のCと異なるのは、Cが「手斧を投げる」という「事実」自体を認識していなかったのと異なり、Dは「手斧を投げる」という「事実」自体は認識しているという点です。

ただ、Dは、この「事実」を相当性のある反撃行為だと思っていたのです。逆に言えば、それが「不相当な反撃行為」であるという認識がDにはありません。

このような場合も「違法性阻却事由の錯誤」(=事実の錯誤)として、責任故意が阻却されるのでしょうか?

4 判断の分かれ目

この場合の判断の分かれ目となるポイントは、「相当でない防衛行為」を認識していたといえるためには、客観的に「相当でない」防衛行為を認識していれば足りるのか、それが「相当でない」と規範的に評価されているということまでも認識している必要があるのか、という点です。

前者であるとすれば、Dには責任故意の認識に欠くところがないということになり、後者であるとすれば、Dには「違法性阻却事由が存在しないこと」の認識がなく、責任故意が阻却されるということになります。

では、どちらでしょうか?

もうお気づきかもしれませんが、これは「規範的構成要件要素の錯誤」と構造的には同じ問題です。

つまり、「相当でない防衛行為」を認識したといえるためには、相当でない防衛行為を構成する「生の事実」を認識すれば足りるのか、これに加えて「相当でない」という評価についても認識する必要があるのかということです。

構成要件は、もともと類型的なものですから、ほとんどが記述的な要素であり、規範的な要素のほうが希です。しかし、違法性阻却事由の場合は、そもそもが実質的なものですから、むしろ逆に規範的な要素のほうがむしろふつうと言えます。

今回問題となっている「防衛行為の相当性」だけでなく、侵害の「急迫不正性」や防衛行為の「必要性」なども規範的要素と言えます。

そして問題は、責任故意の内容である「実質的違法の認識」(=違法性阻却事由が存在しないことの認識)の内実である、このような規範的要件が存在しないことの認識についても、「生の認識」だけで足りるのか「意味の認識」も必要とされるのか、です。

この点、結論的に言えば、この場合を規範的構成要件要素の認識(錯誤)場合と区別することの合理的な理由を見いだすことはできないでしょう。そうだとすれば、規範的構成要件要素の認識の場合と同様に「意味の認識」を必要とすると解すべきということになります。

つまり、【事例4】のDのように、客観的事実(反撃の態様)について錯誤はないけれども、それが「相当な反撃行為の範囲内である」と行為者が誤信した場合も「違法性阻却事由の錯誤」として、責任故意が阻却されるべきだということです。

もっとも、この場合の「不相当」の認識についても、規範的構成要件要素の錯誤の場合と同様に「素人領域における平行的評価」によって理解されれば足りると考えられます。

そのため、責任故意が認められるためには、行為者としては「不相当な防衛行為である」とか「防衛の程度を超えた反撃である」などという認識をもつ必要はなく、「やり過ぎている」などという素人的な認識があれば、「不相当な反撃であることの認識はある」と言え、責任故意は認められるということになるでしょう。

筋を通せばそういうことになると考えられます。

第5 違法性の意識とは何か?

1 違法性阻却事由の錯誤と違法性の錯誤の区別

ところで、【事例4】でDが有した「相当な反撃である」という誤信は、結局のところ、自分の行為は法的に許されている(許容されている)という誤認と言い換えることはできないでしょうか?

「法的に許容されている」とは、もちろん、違法だけど許容されているという意味ではなく、「違法ではない」という意味です。

そうすると「相当な反撃である」という誤信は、結局のところ、「自己の行為は違法ではない」という誤認だとも言えます。

そしてこれは、さらに言い換えれば「違法性の意識がない」ということでしょう。

こうして見ると、

自己の反撃が相当であるとの誤信(防衛行為の相当性の錯誤)

自己の反撃が法的に許容されているとの誤認

違法性の意識の不存在

という3つの内心状態は、実際問題として、明確に区別することは難しいのではないでしょうか?

そう思いませんか?

ところが、制限責任説は、これら3つ、少なくとも1と3とを区別をすることができることを前提としています。

つまり、制限責任説は、

違法性の意識不要説や制限故意説などと同様に、違法性阻却事由について「事実の錯誤」があった場合には責任段階での故意が阻却されるとします。

他方で、事実の錯誤がなく、単に自己の行為についての「違法ではない」と違法評価を誤った場合には「違法性の錯誤」と捉えます。

そして「違法性の錯誤」の場合には、故意・過失とは別個の責任要素である「違法性の意識の可能性」の問題として扱い、責任故意の問題とはしません。

これが制限責任説です。つまり「違法性阻却事由の錯誤」と「違法性の錯誤」は区別できることを前提としています。

しかし、上の考察から明らかなことは、この区別の可能性自体がすでに危うい場合があるということです。

2 犯罪=規範的事実

ここまで、犯罪を構成している「ある事実」が、記述的な要素か、規範的な要素か、ということを問題にしてきましたが、よくよく考えてみれば、「犯罪」という事実こそ、まさに規範的事実の最たるものではないですか?

そうであるとすれば「犯罪」という事実を認識するためには、犯罪という「生の事実」を認識すればよいのか、それが「犯罪」であるという、これに対する規範的・価値的な評価までも認識する必要があるのか、というのがこの問題の核心と考えられます。

そして、規範的構成要件要素における「事実の認識」に「意味の認識」を要求し、責任故意における「違法性阻却事由が存在しないことの認識」に「意味の認識」を要求するのであれば、「犯罪」という最も規範的な事実についてだけ、なぜ「意味の認識」を要求しないのでしょうか?

これでは筋が通らなくないですか?

筋が通らないでしょう?

3 そして厳格故意説に戻る……

そこで、もしこの点についての整合性を考え、筋を通すのであれば、「犯罪」という規範的事実についても、これを認識したと言えるためには、同様に「意味の認識」を要求すべきだということになります。

もっとも、その認識は、他の場合と同様に「素人領域における平行的評価」で足りると解してよいでしょう。

そこで、この場合も、犯罪であることの「意味の認識」は必要であるとしても、行為者は、厳密な意味での「犯罪である」との認識をもつ必要はなく、素人的に、例えば「かなりヤバい行為」というような認識をもっていれば足りる、と解することとなります。

これは、言い換えると、故意が成立するためには、行為者は「実質的違法性の意識」を持っていなければならず、かつ、それで足りる、ということです。

これが、この点における論理的帰結となるでしょう。

そして、これは、結局のところ、厳格故意説なんですけどね。

4 厳格故意説に対する批判は当たっているか?

……しかし、そうは言っても、実際上、厳格故意説は、現在では少数説です。

ただ、実のところ、他説から厳格故意説に対して加えられている批判が当たっているのか、その批判が厳格故意説にとっての致命傷となっているのか、についてはよく考えてみれば疑問があります。

ちょっと検討してみましょう。

厳格故意説に対して他説から加えられている批判は、おそらく主要なものは次の3つでしょう。

(1)確信犯の処罰ができなくなる

(2)行政犯の処罰が難しく、取締目的を達成できない

(3)刑法38条3項の文言に反する

しかしこれらは、厳格故意説に対する致命的な批判でしょうか?

私には、どうもそのようには思えないのです。

(1)確信犯の処罰

まず第1の批判ですが、厳格故意説に立ったからといって、確信犯が処罰できなくなるとは考えられません。

確信犯は、世間で広く誤解されているのと異なり、行為者が「自分の行為は本当は正しいのだ」と信じて実行しているような場合、典型的には政治犯などを意味します。

しかし、このような確信犯を犯す者も、こそこそと逃げ隠れしながら犯行に及ぶのは、少なくとも、自己の行為が現在の国家・社会において許容されていないこと、つまり「違法」とされていることを認識しているからでしょう。

そして「違法性の意識」とは、自己の行為が、現在の国家・社会において「違法」と評価されていることの認識であり、これで足ります。

なぜなら、行為者にこのような認識があれば、現在の国家の法は、このような行為者に対して直ちに反対動機の形成を命じることができ、そして、この命令(=直面した規範)を乗り越えたことこそが重い故意責任の基礎をなすものだからです。

彼が、自身の信じる政治思想や宗教に基づいて「本当は自分が正しい」と思っていたかどうかということは、ここで言う「違法性の意識」とは関係がありません。そのため、確信犯が「本当は自分が正しいのだ」と確信していたとしても、これによって「違法性の意識」が否定されることはありません。

ですから、第1の批判は当たっておらず、厳格故意説にとっては痛くも痒くもありません。

(2)行政犯の処罰

次に第2の行政犯の処罰が難しくなり、取締目的を達成することができなくなるという点はどうでしょう?

確かに、行政犯の場合、行政法規が作られることによって、違法性の実質が備わるという面があります。そのため、行政法規が新たに制定されたり改正されたりして、これまで許容されていた行為が今後は「違法」になるのだ、ということは、行政法規の制定・改正を知らなければ、名宛人である一般人はこれを知り得ません。そのため「違法性の意識」を故意の要件とすると、行政法規の制定・改正を知らない一般人は故意を持ち得なくなるので、行政犯を処罰することが難しくなる、というのがこの批判です。

しかし、行政法規が制定・改正されたばかりで、多くの人がその内容を知らず、実際、行為者がそれを知らなければ、そのような人を故意犯として処罰すること自体が問題でしょう。

つまり、これまで適法とされていた行為が今後は違法となる、ということであれば、まずは政府は広報活動に努め、このことを国民に広く知らしめるべきです。そして、この広報活動がきちんと行われていれば、一般人が故意を持ち得ないという状況は解消されます。

また、もし「え? そんな法改正があったの? 知らなかった……」などととぼけることで、狡猾な者が一度は処罰を免れることがあったとしても、このような言い逃れは何度も通用するものではありません。そして、二度目以降に「あなた、この間もそう言っていたよね?」と取り締まることができれば、それはそれでよいとは言えないでしょうか?

さらに、その行為について、それが違法であると知らなかった人をも含め犯罪を成立させ処罰したいということであれば、過失処罰規定を設けるという方法もあります。つまり、どうしても取締目的を達成したいというのであれば、無理やり故意犯を成立させること以外にも、やり方はいくらでもあるのです。

ですから、この第2の批判についても、厳格故意説ではどうにもならないというような致命的な批判とは考えられません。

(3)刑法38条3項の文言

最後に、第3の刑法38条3項の文言に反するという点ですが、確かに、刑法38条3項本文は「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」と規定しています。

そして、ここに「罪を犯す意思」とは「故意」のことであり、「法律を知らなかった」というのは、法律の知識を欠いていたために「違法性の意識をもたなかった」場合を意味すると解する場合は、故意が成立するためには行為者に違法性の意識のあったことが必要である、という厳格故意説の主張は、同条項に反するということになるでしょう。

しかし、刑法38条3項は「違法性の意識がなかったとしても、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」と規定しているワケではありません。ここにいう「法律を知らなかった」というのはどういう意味なのか。そこには解釈の余地があります。

例えば、解釈論としては、これは「あてはめの錯誤」を意味すると解することも可能です。

もっとも「あてはめの錯誤」という言葉は、実際上、2つの意味で使われることがあります。

第1は、行為者が、法規の解釈を誤った結果、自己の行為がどの条項の構成要件に該当するかを間違えた場合です。例えば、行為者は自己の行為についてA罪が成立すると考えていたが、実はB罪の成立する場合だったというような場合です。

第2は、行為者が、法規の解釈を誤った結果、自己の行為は刑罰法規にはあたてはまらず、許容されている、と誤信した場合です。

「あてはめの錯誤」は故意を阻却しない、と言われますが、第1の「あてはめの錯誤」については、どのような立場からもこのことは肯定されます。

これに対し、第2の「あてはめの錯誤」については、まさに違法性の意識を故意の要素と解するか否かによって変わってきます。

そして、刑法38条3項本文にいう「法律を知らなかった」場合については、厳格故意説の立場からは、この第1の意味での「あてはめの錯誤」を意味していると解することも可能でしょう。つまり、法律を知らなかった結果として、行為者が自分が何罪になるのかを知らなかったとしても、故意は否定されないと解釈するのです。

もっとも、このような解釈に対しては、こう解釈すると、同項のただし書きにおいて「ただし、情状により、その刑を減軽することができる」とされていることが不合理となってしまう、との批判があります。なぜなら、このような「あてはめの錯誤」があったとしても、一般的にこのように「その刑を減軽」してやらなければならない理由とはならないからです。

しかし、この点については、だからこそ、まさに「情状により」とされていると理解することができます。

つまり「あてはめの錯誤」だけでは、そこに刑を減軽する理由とはならないとしても、「あてはめの錯誤」の結果として、行為者が自己の行為の違法性の程度を誤解していたという場合も考えられます。そしてこのような場合であれば、「情状」によっては、その刑を減軽をすることが妥当と考えられることもある、ということです。

厳格故意説によれば、実質的違法の認識を欠けば、故意が阻却され、故意犯の成立が否定されます。しかし、実質的に違法な行為であることは知っていたけれども、その程度について理解を誤ったという場合もあり得ます。実際には重い犯罪だが、軽い犯罪だと勘違いしていたという場合です。

そして、このような場合のすべてを量刑に反映させる必要はないとしても、「情状」によっては、これを量刑に反映させることが妥当な場合はあるでしょう。そこで、刑法38条3項ただし書きは、このような場合に対して適切に対処することができるように設けられた規定である、と合理的に理解することが可能だと思います。

そしてそう解釈すれば「刑法38条3項に反する」というこの第3の批判も、何ら厳格故意説に対して致命傷となるものではないでしょう。

このように考えてみると、他説から厳格故意説に対して加えられる批判は、実は、はどれも厳格故意説にとっての致命傷とはなっていないのではないか、という気がしてきます。

そういう気がしてきませんか?

第6 おわりに

自分自身の刑法の勉強を振り返っても、刑法は「解った気になって、またすぐ解らなくなって」の繰り返しです。

刑法の勉強を始めたころ、すぐに「完全に理解した」という気になりました。が、しかし、それから40年経った現在では「刑法のことがチョット解る」というのが正直なところです。

刑法学の奥深さを日々感じるばかりです。

なお、今回の私の主張に共感してくださる方がいれば、それはとてもウレシイことですが、しかし、それでも最後にひとこと付け加えさせてもらえば、司法試験の論文試験などで厳格故意説で書くことは決してオススメしません。

いや、むしろ、オススメしないどころか、

「そんなバカなことを考えるんじゃない! 目を覚ませ!」

と言いたいくらいです(笑

なぜなら、厳格故意説は、判例でも、通説でもなく、この説で書けば答案での展開が重くなるばかりだからです。

もちろん、答案作成に慣れればそれなりの書き方はあります。が、しかし、そんなことに慣れてしまうほどまで受験生を続けているべきでもありません。

それよりは、制限責任説でサラッと書いて、サクッと受かってください(笑

司法試験なんてどうせ試験ですから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?