【学ぼう‼刑法】入門編/総論09/間接正犯の理論/間接正犯と教唆犯との違い/間接正犯の実行の着手時期

第1 はじめに

今回のテーマは「間接正犯」です。

間接正犯理論は、刑法理論の中でも、なかなかに面白いものだと思います。

楽しみつつ学んでいただければと思います。

なお、今回、動画の制作にはかなり苦労しましたので、ぜひ見てくださいね。

第2 間接正犯の理論

1 教唆犯と間接正犯

間接正犯は、まずは、事例から学んだ方がよいと思います。

間接正犯の教室事例で定番の登場人物は、医者と看護師です。まずは、次の事例をお読みください。

さて、ここからが問題です。

この場合に、AとBがそれぞれどのような罪になるのか、ということが問題です。しかし、少しでも刑法をかじったことのある人なら、そんなこと問われても「馬鹿にするな!」という感じですかね?

この場合、客観的には、医師Aが看護師Bに対してVの殺害を教唆し、被教唆者Bがこれを実行し、結果を発生させたというだけですから、Bには殺人罪(正犯)が、Aには殺人教唆(あるいは殺人罪の共謀共同正犯)が成立するということは明らかでしょう。

ただ、本当に訊きたいのは次の問題です。

この場合は、AとBはそれぞれ何罪になるでしょうか?

この場合、BはVに対して「薬を注射する」つもりであり、「毒を注射する」つもりはないので、殺人の構成要件的故意がありません。それゆえ、Bに殺人罪が成立することはありません。

状況によって、Bには業務上過失致死罪(刑法211条前段)が成立する余地はありますが、医師の指示であれば、過失がなく、犯罪が成立しないと評価される場合も多いでしょう。

では、Bに殺人罪の構成要件的故意がないということになると、Aの行為はいかなる犯罪になるでしょうか?

Bに対して「この薬を201号室のVさんに注射してください」と言ったAの行為が、Bに殺人罪の犯行を決意させる性質のものでないとすると、Aの行為は「教唆行為」としての定型性を欠くことになります。つまり、Aの行為は殺人教唆行為ではありません。よって、【事例1】とは異なり、Aには殺人教唆罪は成立しないこととなります。

では、この場合のAは何罪でしょうか?

この点、間接正犯理論は、この場合のAの行為(誘致行為=Bを殺人行為へと誘う行為)を、殺人罪の実行行為と見て、Aに殺人罪(正犯)を成立させます。

2 間接正犯の理論

しかし、この場合、実際にVの腕に「毒入りの注射」をしているのはBであるにもかかわらず、なぜ、Aを殺人罪の正犯とすることができるのでしょうか? なぜBに(毒入りの)注射を命じたに過ぎないAの行為を殺人罪の「実行行為」と評価することができるのでしょうか? これこそが「間接正犯」論のポイントです。

この点は、まず、苦心作の動画を見ていただきましょうか? どうぞ!

動画で解説している内容ですが、念のため、文章でも解説しておきましょう。

間接正犯とは、他人を道具として利用することにより自己の企図する犯罪を実現する場合である、と一般に言われています。

正犯とは、自ら実行行為を行う者です。そこで、間接正犯が「正犯」とされるのは、間接正犯においても、行為者は、自ら実行行為を行っていると評価されるからです。

実行行為は、刑法の各本条に規定された構成要件によって定型的に示されている行為です。この実行行為の「定型的」な定め方は、各犯罪によってさまざまです。

ただ、殺人罪の実行行為にように、定型性についての特別な限定(暴行・脅迫など)がない、結果犯の実行行為の場合は、実行行為は「構成要件的結果発生の現実的危険のある行為」という特質のみをもつことになります。

つまり、このような単純な結果犯の場合の実行行為は、その犯罪の構成要件的結果(殺人の場合であれば「人の死亡」)を発生させる現実的危険のある行為と定義づけられることになります。

そうすると、殺人罪の間接正犯の場合において、間接正犯が正犯であるのは、その者が行った行為に「人の死亡という結果を発生させる現実的危険」があるからだということになります。そして、それゆえに、その行為が「実行行為」と認められ、それを自ら行った行為者が「正犯」と評価されることになります。

では、なぜ、間接正犯における利用者(背後者)の行為には、構成要件的結果発生の現実的危険があると評価されるのでしょうか?

【事例2】では、医師Aがしたのは、看護師Bに対して「この薬を201号室のVさんに注射してください」と指示しただけです。

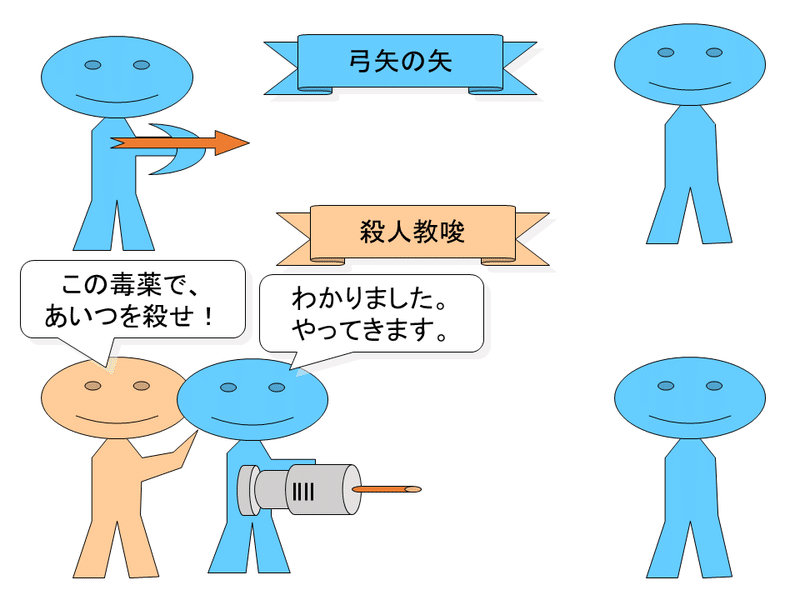

しかし、この行為は、包丁で腹を刺すとか、手で首を絞めるという行為とは異なるものの、弓矢で相手を射殺すという場合とは似ていると言えます。

弓矢で相手を射殺す場合は、距離が離れ、結果発生の可能性はある程度低くなってはいても、それは実行行為と認められます。そして、中身が毒薬であることを隠して、情を知らない看護師に、注射の指示をする行為は、これと同程度の結果発生の危険はあるものと考えられるのです。

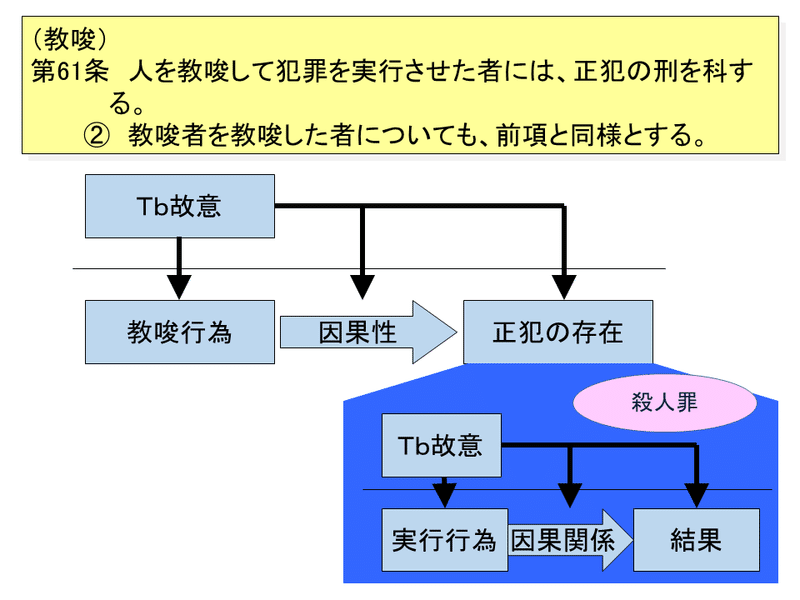

3 教唆犯と間接正犯との違い

ところで、医師Aから注射を指示された看護師Bが、患者Vの元へ行って注射を打ち、Vを死亡させるとう経過は、客観的事実だけを見れば、教唆犯でも間接正犯でも同じです。それにもかかわらず、なぜ、間接正犯の場合は、利用者の行為に「構成要件的結果発生の危険性あり」として、実行行為と評価され、他方、教唆犯の場合は「構成要件的結果発生の危険性なし」としてその教唆行為は実行行為ではないと評価されるのでしょうか?

この点でポイントとなるのは「規範的障害」と「反対動機の形成の可能性」です。

教唆行為は、あくまで、被教唆者に対して、事態をすべて知らせたうえで、犯罪を実行することを決意させる行為です。そのため、被教唆者は「自分が犯罪をするのだ」ということを知っています。それゆえ、被教唆者が正常な規範意識をもっていれば、実行行為に出るに際し「本当にやってしまってよいのか?」ということを考え、迷うハズです。

そして、被教唆者の規範意識が正常に働いているのであれば「これをしてはいけない」と考え、実行行為に出ることを思いとどまるはずです。これが反対動機の形成です。

そして、この場合は、いかに教唆者が被教唆者に対して犯罪に出ることをそそのかしたとしても、被教唆者が実行行為に出ることはありません。つまり、教唆の場合、実行行為に出るかどうかは、あくまで被教唆者の自由意思に委ねられており、被教唆者の規範意識が正常に働いている限り、それが障害(いわば防波堤)となって、法益侵害結果の発生することが防止されているといえます。

その意味で、教唆者のする「教唆行為」がもつ結果発生の危険性は、あくまで、被教唆者の自由意思に対する影響力を媒介とするものであり、結果に対しては間接的なものにとどまります。

これに対して、間接正犯の場合はどうでしょうか?

間接正犯の場合は、背後者(利用者)の施した細工により、被利用者は規範意識の働かない状態とされています。例えば【事例2】の場合であれば、看護師Bは、自分がVに対して打つ注射の中身が「薬」ではなく「毒」であるということを知りません。そのため、Bは、自分のしようとしていることが「犯罪」であるとは知らず、あくまで「良いことをしている」と思い込んでいます。そのため「やってはいけないことだ。やめよう」という規範意識による反対動機を形成することができないのです。

そこで、間接正犯の被利用者は、教唆の場合における被教唆者の場合とは異なって、迷うということがなく、指示されるまま、利用者の意図した行為を行い、結果を発生させてしまいます。それは、あたかも、放たれた「弓矢の矢」が結果に向かって飛んで行くのと同じです。

「弓矢の矢」は、放たれれば、あとは因果の流れに乗って、結果の発生へと向かって飛んで行きます。そこで、ここに実行行為の結果発生への直接的危険を認めることができます。

そして、それは間接正犯の場合も同様で、被利用者は、利用者に指示されるまま、そうとは知らずに、結果発生に向けて邁進してしまいます。

ここに間接正犯の行為にも、直接正犯の場合と異ならない「結果発生の現実的危険」の存在を認めることができるのです。

そして、これが、間接正犯の場合と教唆の場合との決定的な違いと言えます。

4 規範意識を働かなくする方法

では、このように被利用者の規範意識を働かなくして、反対動機を形成できないようにする方法には、どのようなものがあるでしょうか?

次の6つは、いろいろな教科書において一般的に挙げられているものです。

それぞれどのような例があるか、考えてみてください。

第3 間接正犯の実行の着手時期

間接正犯をめぐっては、間接正犯の場合の実行の着手時期は、どの時点で認めることができるかという論点があります。

その論点に入る前に、まず比較対象となる事例について、いくつか検討してみましょう。

1 未遂の教唆

次の事例の場合に、A・Bはどのような罪となるでしょうか?

もちろん、看護師Bは、殺人未遂罪です。では、医師Aはどうでしょうか?

これは、いわゆる「未遂の教唆」と呼ばれる事例です。この場合、Aは、殺人既遂罪の教唆をしたのですが、正犯であるBが殺人未遂罪にとどまったために、殺人未遂罪の教唆となります。

そこで【事例3】では、Bは殺人未遂罪、Aは殺人未遂罪の教唆となります。

2 教唆の未遂

では、次の事例はどうでしょうか?

これも簡単でしょう。AはBに対して殺人を教唆したけれども、Bは実行行為に出なかった。「教唆の未遂」と呼ばれる事例です。この場合、共犯従属性説に立てば、教唆者に「教唆犯の未遂罪」などというものは成立しません。

そこで【事例4】の場合は、BもAも犯罪不成立となります。

さて、問題はここからです。

3 間接正犯における実行の着手時期

次の事例におけるA・Bの罪責はどうなるでしょう?

この場合【事例2】とは異なって、BはVに注射しておらず、Vは死亡していないので、Bに業務上過失致死罪が成立する余地はありません。Bは、犯罪不成立です。問題はAの罪責です。

Aは、殺人未遂罪でしょうか、それとも殺人予備罪でしょうか? これは、Aが殺人罪の実行に着手しているか否かによって決まる問題と言えます。

そこで、間接正犯の実行の着手時期はいつか、ということが問題となります。

この場合、可能性としては、2つ考えられます。1つは、利用者であるAの行為の時点という考え方、もう1つは、被利用者の行為(=打撃行為)の時点という考え方です。

そこで、この問題を考える前提として「実行の着手」をめぐる学説の対立について確認しておきましょう。

4 実行の着手をめぐる学説の対立

まず、大前提として犯罪の時間的発展過程があります。

犯罪は、行為者が、犯行を決意し、計画し、準備行為を行い、実行に出て、結果を発生させるという過程をたどって実現されます。

この発展過程の中で、最終段階が「既遂」、その前段階が「未遂」、さらにその前段階に「予備」があります。

このうち、既遂と未遂とを分けるのは、犯罪を「遂げた」かどうかです。刑法43条は、未遂について「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者」と規定しているからです。

「遂げた」かとは、つまり、構成要件を充足したかどうかです。結果犯であれば、結果が発生して初めて構成要件が充足されますから、結果が発生し、これと実行行為との間に因果関係が認められて、初めて「構成要件を充足した」ということになります。反対に、結果や因果関係が欠けている場合は、未遂となります。

次に、未遂と予備を分けるのは、実行に着手したか否かです。これも刑法43条本文が「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者」と規定しているからです。「未遂」となるためには「犯罪の実行に着手」したことが必要とされ、犯罪の実行に着手する前は「予備」となります。

「予備」とその前段階の「計画」とを分けるのは、物理的な準備行為をしたか否かです。

以上のとおり、予備と未遂を分ける概念が「実行の着手」です。

多くの犯罪で未遂は処罰の対象とされていますが、予備までが処罰の対象とされている犯罪は、刑法上では、殺人予備、放火予備、強盗予備など7つだけです。ですから、多くの場合、未遂であれば処罰の対象となりますが、予備にとどまる場合は処罰の対象とはなりません。

また、予備が処罰の対象とされている犯罪でも、未遂罪であれば、既遂罪の法定刑から任意的に減軽できるというだけで、既遂罪と同じだけの刑を科すことも理論上可能です。しかし、予備罪の法定刑はそれに比べるとかなり低く設定されています。ここにも予備と未遂とを区別する「実行の着手」という概念を語ることの実際上の意味があります。

では、具体的に「実行の着手」はどのような場合に認められるかをめぐって主張されている学説にはどのようなものがあるでしょうか? 次の通りです。

このうち、現在有力な見解は、形式的客観説と実質的客観説です。主観説は、戦前に有力であった主観主義刑法理論(近代学派)の立場から主張されていた学説であり、現在は、まったく支持されていないと言ってよいでしょう。

そこで、現時点での実際上の問題は、形式的客観説を採るか、実質的客観説を採るかということに絞られていると言えます。

ただ、形式的客観説を採ると主張している論者も、形式面だけで「実行の着手時期」を判断しているというわけではありません。この論者の主眼は、むしろ形式的客観説と実質的客観説とは矛盾しない、と主張するところにあると言えます。

つまり、結果犯における実行行為は「構成要件的結果発生の現実的危険のある行為」なのであるから「実行行為を開始」すれば、構成要件的結果発生の現実的危険が発生する。だから、形式的客観説と実質的客観説とは、別々のことを言っているのではなく、1つのことを別々の側面から表現しているに過ぎない、と言います。そのため、両者は矛盾せず、むしろそこから導かれる結論は一致する、と主張するのです。

これに対して、実質的客観説の側からは、形式的客観説から得られた結論と実質的客観説から得られた結論とは、必ずしも一致するものではない、と主張されています。

では、どちらの主張が正しいのでしょうか? 検討してみましょう。

次の図をご覧ください。

ここに登場している第1説の論者(薄緑の人)は、形式的客観説と実質的客観説とは矛盾せず、一致するという考え方を採っている人です。

この第1説の論者は、

実行行為の開始

実行の着手

未遂処罰

結果発生の現実的危険の発生

という4つのことは、一致すると考えています。

「実行の着手」という文言の解釈としては「実行行為の開始」と解するのが最も自然です(形式的客観説)。他方、未遂が処罰される根拠は、結果発生の現実的危険が発生したからと考えられます(実質的客観説)。

しかし、結果犯の実行行為は、構成要件的結果発生の現実的危険のある行為なのですから、実行行為を開始すれば、結果発生の現実的危険が発生し、未遂罪として処罰されるに値する内実が得られます。ですから、第1説の論者は、この4つは、一致すると主張します(大塚、日髙など)

これに対して、第2説の論者(次の図の水色の人)は、実行行為の開始と結果発生の現実的危険の発生とが一致しない場合があると主張します。そして、その例として「離隔犯」の場合を挙げます。

そして「実行の着手」という概念を「実行行為の開始」から切り離し、行為という概念は広い意味では結果をも含んで用いる場合があるなどと主張し、極端な場合、実行行為が終了した後に「実行の着手」が認められることもある、と言います(山口、西田など)。

これに対し、基本的には第2説と同じ認識に立ちながら、しかし、第2説が「実行の着手」と「実行行為の開始」とを切り離すことに反対する見解があります(次の図の薄紫の人)。

この見解の論者は「実行の着手」は「実行行為の開始」と捉える一方で、未遂罪が処罰される理由は、結果発生の現実的危険が発生したことにあると考えます。そのうえで、実行の着手の段階では、まだこのような結果発生の現実的危険が発生していない場合があるとし、この場合を「不可罰的未遂」とします。そして、その後、結果発生の現実的危険が発生した段階で「可罰的未遂」になると解します(曽根威彦)。

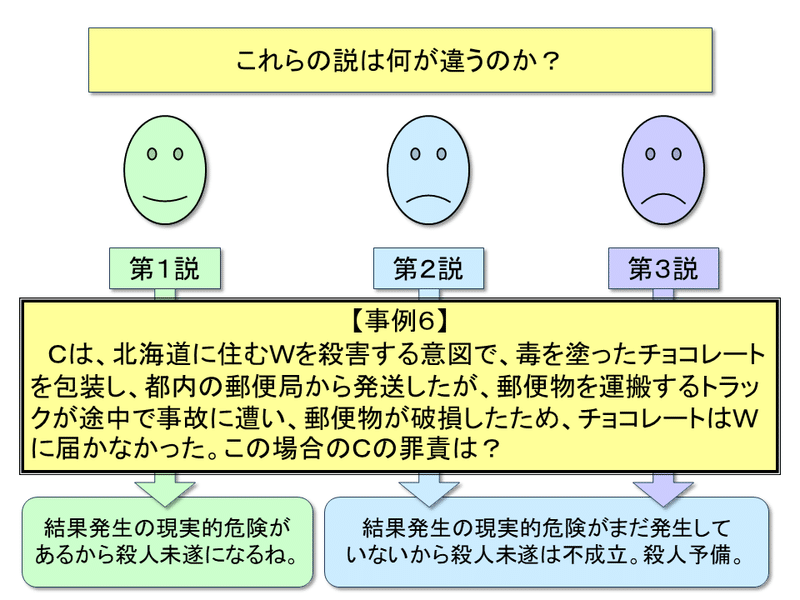

では、これら3つの説は、何が違うのでしょうか?

その違いを明らかにするために、第1説からの結論と、第2説、第3説からの結論が分かれる「離隔犯」について見てみましょう。

離隔犯とは、実行行為と結果の発生との間に時間的・場所的な間隔がある犯行態様をいいます。例えば、次の【事例6】の場合がその例です。

この場合、実行行為の場所は、東京都内ですが、予期された結果の発生場所は北海道です。また、郵便物が届くまでには1日から数日の日数がかかることが予想されます。その意味で【事例6】の場合、実行行為と予想される結果の発生との間には、時間的・場所的な間隔があります。

この場合「実行行為の開始」は、毒を塗ったチョコレートを東京都内で発送した時ですが、「結果発生の現実的危険」が発生するのは、いつの時点でしょうか?

この点、第1説の論者は、東京都内から毒を塗ったチョコレートを発送した時点で「構成要件的結果発生の現実的危険」は発生していると主張します。

これに対して、第2説、第3説の論者は、この段階ではまだ「構成要件的結果発生の現実的危険」は発生しておらず、そのような危険が発生するのは、北海道に住むWの家に郵便物が配達され、Wにおいて食べることが可能となった時であるとします。

さて、第1説と第2説・第3説とでは、どちらがよいでしょうか?

もう1つ別の事例を見てみましょう。【事例7】です。

この場合も、第1説の論者は、ライブ会場のステージ下に時限爆弾を仕掛けたときに「結果発生の現実的危険が発生した」とします。

これに対して、第2説、第3説の論者は、1週間前では早すぎるといいます。では、いつになったよいのでしょうか? 3日前ではどうでしょうか? まあ、会場には人が集まっていないとすれば、この時点でも早すぎると言うかもしれません。では、ライブ開始の1時間前なら? たぶん、結果発生の現実的危険性はあると言うでしょう。では、1日前ならどうでしょうか?

第2説、第3説の場合、どのくらいの時点になったら、結果発生の現実的危険が発生すると判断するのでしょうか? その点は、第2説、第3説の難しいところです。

さて、この第1説と第2説・第3説との本質的な違いは何でしょうか?

それは「構成要件的結果発生の現実的危険」という概念に対する考え方の違いだと言えます。

第2説、第3説の論者は、第1説に対して「結果発生の現実的危険」を認める時期が早すぎる、まだ危険は現実化していない、と批判します。

しかし、この第2説、第3説のいう「危険の現実化」とは、言い方を変えれば「危険の切迫性」です。この第2説、第3説の論者は、結果発生が切迫した状態になって、はじめて「結果発生の現実的危険が発生した」と理解しています。

これに対して第1説の論者は「結果発生の現実的危険の発生」にこのような「切迫性」を要求しません。行為者の手を離れ、因果関係が結果の発生に向かって動き出し、そのまま結果の発生に至る危険性のある状態となれば、そこに「結果発生の現実的危険」があると認めます。

これが、第1説の論者と、第2説・第3説の論者との違いです。つまり、両者では「現実的危険」というものについての考え方が違うのです。

では、ここで、どの説を採るかについての参考となる事柄をいくつか。

第1は、判例の立場です。判例は、第2説・第3説と同様の立場に立っていると解されています(大審院大正7年11月16日判決、大審院昭和7年12月12日判決)。【事例6】のような場合には、到達時に実行の着手があるとしています。

第2は、結果反価値論、行為反価値論との関係です。結果犯価値論は、第2説・第3説に、行為反価値論は第1説に結びつくかという点です。

この点、確かに、結果反価値論の立場から、第2説・第3説が採られているのは事実です。他方、第1説は、行為反価値論に親和的なところもあります。ただ、第1説を結果犯価値論から採用することはできないか、というとそういうことでもないでしょう。

この問題の根本は「危険性」というものについての考え方の違いです。そして、もちろん「切迫性」というものを結果発生の現実的危険性の要素とすることもできますが、これは必須ではないでしょう。危険というものに「切迫性」を要求しないと結果反価値ではない、とは言えないと思います。そこで、結果反価値論から第1説を採ることができないワケではない、と考えられます。

第3は、この場合の「危険」が、行為の属性か、結果か、ということが言われます。特に、第2説、第3説の立場から、第1説は危険というものを「行為の属性」と捉えているとの批判がされます。

「行為の属性」という考え方は、定型的なその行為をすることで、結果発生の危険性があるものとみなされる、ということを意味しています。抽象的危険犯の実行行為について、古い説は、このような説明をしていました。

しかし「危険を行為の属性と捉えている」という第1説に対する批判は「一方的な決めつけ」であり、いわば「相手を黒く塗って叩く」という態度であって、第1説に対する正当な評価とは言えないでしょう。

第1説も、この場合の「危険の発生」を行為の属性として捉えているわけではありません。ただ、この場合の危険は「実行行為によってもたらされる事態の変化」であり、この事態の変化は、実行行為によって即時に発生すると考えているにすぎません。離隔犯においても、行為者の手を離れた後、事態は結果の発生へと向かって進んで行くのであり、そこには実行行為によって因果力を与えられた事態の変化が存在します。第1説は、これ自体を「危険の発生」と捉えているにすぎません。その危険は行為よって作られたもの、つまり、行為の外部に存在するものであり、行為自体の評価ではありません。そこで、それは、あくまで「結果反価値的要素」だと言えます。ただ、実行行為から即時に発生するために、それと実行行為との因果関係は問題となりません。そのため、それは構成要件要素としては「構成要件的結果」ではない、ということになります。ただ、それだけのことです。

5 間接正犯の実行の着手時期をめぐる学説の対立

上述したように、実行の着手時期をめぐっては、主観説、形式的客観説、実質的客観説などの対立は、間接正犯の実行の着手時期をめぐる議論に、どのように影響するでしょうか?

間接正犯の実行の着手時期をめぐっては、利用者基準説、被利用者基準説、個別化説が対立しています。

そして、実行の着手をめぐる主観説、形式的客観説、実質的客観説のそれぞれを、これらと矢印でつないでみました。

形式的客観説(あるいは、上記の第1説)からは利用者基準説へと至るのが自然の流れと言えるでしょう。ただ、個別化説に至ることはないのか、と言えば、必ずしもそうではないように思えます(後述)。

他方、実質的客観説ではどうでしょうか?

構成要件的結果発生の危険に「切迫性」を要求する上記第2説・第3説の考え方からすると、被利用者基準説へと至るのが自然です。

ただ、現実的危険の内容として「切迫性」を要求しないということも可能であり、そのような考え方を採れば、利用者基準説や個別化説へと至ることも可能であると考えられます。

6 間接正犯のもう1つの理論構成

間接正犯が正犯であることを基礎づける理論構成として、先ほどは「弓矢の矢」と類似するものを紹介しました。

この考え方は、結果犯の実行行為が、構成要件的結果発生の現実的危険をもつものであることに着目して、間接正犯の場合、背後の利用者の行為に「結果発生の現実的危険」があるとして、これを実行行為と評価するものでした。

しかし、このような理論構成が可能なのは、あくまで結果犯の実行行為であって、かつ、その実行行為の態様について特段の限定が付されていない場合に限られます。

そこで、例えば、次のような場合は、どのように理論構成したらよいでしょうか?

【事例8】 Eは、大道芸人のVが公園でたびたび銅像のフリをして、通行人らを驚かせているのを知っていた。Eは、面白半分にVを驚かせてやろうと考え、Fに向かって「あの銅像をこのバットで殴ってこいよ」と言った。Eは、それを本物の銅像だと思っていたので、Fに言われるまま、面白半分でバットで殴ったところ、Vは怪我をしてしまった。この場合のE・Fの罪責如何。

この場合、Fに傷害罪(暴行の結果的加重犯)が成立することはありません。Fは、銅像だと誤認しており、「暴行」すなわち、人の身体に直接向けられた有形力の行使をする気(暴行罪の故意)はなかったからです。場合によっては、過失傷害罪が成立する余地はありそうです。

では、Eは何罪になるでしょうか? ここまで学んできたことを活用して、素直に考えられるのは、Fを道具として利用したVに対する間接正犯としての傷害罪でしょう。

ただ、この場合、Eは、Vに対する暴行をしていると言えるのでしょうか?

「暴行」は、人の身体に直接向けられた有形力の行使ですが、Eがしたことは、Fに対して「あの銅像をこのバットで殴ってこいよ」と言っただけです。これは「暴行」とは言えないでしょう。つまり、この行為を、暴行罪(ひいては結果的加重犯としての傷害罪)の実行行為と解することはできないハズです。

では、この場合を間接正犯とすることはできないのでしょうか?

もし間接正犯とすることができないとすると、Eには何罪が成立するでしょうか? 悪ふざけをして「あの銅像をこのバットで殴ってこい」などと言ったことに過失があるとして、過失傷害罪でしょうか?

しかし、過失傷害罪では、いささか軽すぎるような気がします。

そこで、この場合は、次のように理論構成することで、Eを道具とした傷害罪(暴行罪の結果的加重犯)の間接正犯とすることが可能です。

これは「弓矢の矢」ではなく、「操り人形」のようなイメージの理論構成です。次の図ととおりです。

この場合は、E自身の誘致行為自体は「実行行為」ではなく、あくまで、バットでVを殴ったFの身体の挙動を「実行行為」と見ます。ただし、この実行行為は、Fの身体の挙動ではあるものの、Eの意のままに操られているため、これは「Eの行為」であると解します。そう解することで、Eは「Fの身体を使って」自ら実行行為(=暴行)をしたことになり、Eが正犯ということになります。「弓矢の矢」以上に、かなり技巧的な理論構成ですが、このように解することで、Eを傷害罪の間接正犯とすることが可能です。

なお、この場合、Eが傷害罪の実行行為である「暴行」に着手したと評価されるのは、誘致行為をしたときではなく、FがVに向かってバットを振り下ろした時と考えられます。そこで、この理論構成では、必然的に「被利用者基準説」が帰結されることとなります。

その結果、【事例8】を少し変形して、FがVをバットで殴る直前に、それが銅像でなく人間であることにFが気づいて、殴るのをやめたという場合には、Fの身体を使ったEによる暴行罪の実行行為もないので、Fのみならず、Eにも何ら犯罪が成立しない、ということになると考えられます。

そこで、このような場合もあることを考えると、実行の着手に関する前記第1説(形式的客観説=実質的客観説)の立場から個別化説へと至る、というルートもある、ということになります。

7 事例の処理

さて、最後にもう一度、事例に戻って結論を考えてみましょう。

この場合、もちろん利用者基準説を採用すれば、Aには殺人罪の「実行の着手」があるということになりますから、Aは殺人未遂となります。実行の着手時期をめぐる前記第1説からはこれが自然の流れです。

他方、被利用者基準説を採用すれば、Bがまだ打撃行為(注射を打つ行為)に出ていない以上、Aは殺人罪の実行に着手しておらず(または実行に着手はしているが、結果発生の現実的危険がないとして)、Aに殺人未遂罪は成立しないということになるでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?