【学ぼう‼刑法】入門編/総論20/刑法における錯誤の分類/事実の錯誤と違法性の錯誤

第1 はじめに

前回は、故意のお話をしました。

そして、前回の終わりに「故意」にまつわる一種の病理現象としての「錯誤」のお話をして、課題を出しておきました。

今回は、このお話です。

第2 事実の錯誤と違法性の錯誤

1 錯誤の意味

「錯誤」について国語辞典で意味を調べると、

①あやまり。まちがい。

②事実と観念とが一致しないこと。現実に起こっている事柄と考えとが一致しないこと。

などという説明が出てきます。

ここで問題となる「錯誤」は、②の意味です。

つまり、それは、外界に存在する「客観的なもの」と、人の内心に存在する「主観的なもの」との不一致(齟齬、ズレ、食い違い)です。

犯罪をめぐる「錯誤」としては、まず、次の2つの区別が重要です。

(1)事実の錯誤

(2)違法性の錯誤

2 事実の錯誤

「事実の錯誤」とは、犯罪を構成している事実(犯罪事実)の認識を誤った場合です。例えば、次のような場合です。

【事例1】Aは、ゴミ捨て場に置かれていた自転車を「捨てられたものだ」と勘違いして持ち去ったが、実は、それは捨てられたものではなく、近くに用事のあったVが少しの間そこに停めていたものだった。

この場合、捨てられていた自転車を持ち去ってもそれは犯罪ではありません。捨てられた自転車は、民法上の無主物(所有者のない物)なので、それが動産の場合は、所有の意思をもってその占有を開始すれば、その占有者が所有権を取得します(民法239条1項=無主物先占)。

しかし、これが他人の占有する他人の所有物であれば、これを自分の物とするために勝手に持ち去れば、窃盗罪となります。

民法

(無主物の帰属)

第239条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。

2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。

刑法

(窃盗)

第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

つまり、窃盗罪において、行為者の持ち去った客体が「他人の占有する他人の所有物」であることは、それを構成している事実(犯罪事実)です。

しかし、上記の【事例1】では、Aは、それを「だれかがそこに停めているもの」つまり「他人の占有する他人の所有物」だとは認識しておらず、「無主物」だと思っていました。

ここに、客観的には「他人の占有する他人の所有物」だが、主観的には「無主物」であるという事実と意図の不一致の状態が生じています。これは犯罪事実の認識を誤ったものであり、これが事実の錯誤の例です。

3 違法性の錯誤

これに対して、違法性の錯誤とは、行為者が犯罪事実については正しく認識していたものの、それを違法だとは考えなかった場合です。これは、例えば次のような場合です。

【事例2】 日本に来て間もない外国人留学生のBは、ある夜、コンビニの外で、見知らぬ人から「大麻を買わないか」と声を掛けられた。Bの本国では、大麻は合法だったので、日本でも合法だと思い、Bはこの誘いに応じて、大麻を購入した。その後、家に帰る途中、警察官に職務質問された際、大麻を所持していることが判明し、Bは大麻所持罪の疑いで逮捕されてしまった。

現在、ふつうであれば、外国人が日本に上陸する際、日本では大麻が違法薬物とされていることは知らされるでしょうから、【事例2】のようなことは起きないと思います。ですが、仮にBが真実、日本でも、大麻を買ったり、所持したり、吸ったりすることは合法だと思っていた場合、これは「違法性の錯誤」となります。

つまり、自分が大麻を買い、大麻を所持するという犯罪事実は正しく認識していますが、それが日本では「違法な行為」とされているということ(その行為に対する客観的評価)を知らなかったために、自己の行為を違法ではないと思ってしまった場合です。

4 まとめ

以上をまとめれば、次のように言うことができます。

(1)事実の錯誤:犯罪事実を誤認(誤って認識)した場合

(2)違法性の錯誤:犯罪事実は正しく認識したが、これを違法だと考えなかった場合

そこで、簡単に表現すれば、

事実の錯誤は、犯罪事実の認識を誤った場合

違法性の錯誤は、犯罪事実に対する(違法)評価を誤った場合

と言うこともできます。

また、違法性の錯誤において、行為者が自己の犯罪事実に対する評価を誤ったのは、その事実に対する客観的な評価(国家・社会における正しい評価)を知らなかったからなので

違法性の錯誤=犯罪事実に対する評価を知らなかった場合

事実の錯誤=犯罪事実を知らなかった場合

と対比的に表現することも可能でしょう。

第3 事実の錯誤の分類

1 事実の錯誤の定義

刑法上の「事実の錯誤」の定義としては、行為者が意図していた事実と実現された事実とが食い違う場合という表現が、割と広く使われていると思います。

ただ、教科書などによっては、

行為者が認識していた事実と実現された事実とが食い違う場合

行為者の予見事実と実現事実とが食い違う場合

などという表現もふつうに見られるところです。

ただ、厳密に言えば「認識」や「予見」は、本来、行為者の主観が客観的事実と一致している場合(正しい場合)にだけ使うことができる言葉なので、正確な表現ではありません。

◆認識も予見も、いずれも「知っている」という意味です。「知っている」とは、常に「正しく知っている」場合だけを意味し、間違っている場合に「知っている」とは使いません。

◆例えば、小学校のクラスで盗難事件があったとき、A君が「僕は犯人がBであることを知っている」と言った場合、A君の発言が正しいのは、A君の言うとおりB君が真犯人であった場合だけです。これがA君の誤解(誤認)であるとすれば、それは単なる「思い込み」であって、その場合は「知っている」と言ったA君の発言は誤っているということになります。

◆このように「知っている」という言葉は、正しい場合にしか使うことができません。ですから、同様に「認識」という言葉も、その内容が正しい場合にだけ使うことができる、というのが本来の使い方です。しかし「認識」という言葉については、意識的か、無意識的かはともかく、誤用が極めて多いと思います。

◆例えば、イジメ自殺が起きた学校の校長先生が謝罪会見で「本校ではイジメなど断じてないものと認識しておりました」と言った場合、これは誤用です。現にイジメは存在していたのですから、イジメはないものと「誤認していた」あるいは「思い込んでいた」にすぎません。

◆「予見」についても同様です。これは、辞書によれば「物事が起こる前にあらかじめ見通して知ること。予知」とあります(スーパー大辞林3.0)。そこで、花見をする予定の日曜日が晴れるかどうかを予想していたAとBのうち、土曜日の時点で、Aは「明日は晴れるだろう」と言い、Bは「明日は雨が降る」と言っていたという場合、結果として日曜日が「雨だった」とき、「予見していた」と言えるのは、Bだけです。Aについては「晴れると予見していた」と言うことはできません。なぜなら、真実は「雨だった」からです。この場合、Aは、晴れると予想(予期、予測)していたに過ぎません。

もっとも、実際、多くの高名な学者の本でも、「認識」「予見」についてのこのような用法は散見されますので、学生・受験生が錯誤の定義について、上記のような言葉遣いをしたとしてもこれによって減点されるということはないので、その点の心配は要りません。

また「事実の錯誤」については、次のような言い換えも可能です。

2 ズレの程度

以上のとおり、事実の錯誤とは、行為者が意図していた事実と行為者によって実現された事実との食い違い(ズレ)です。

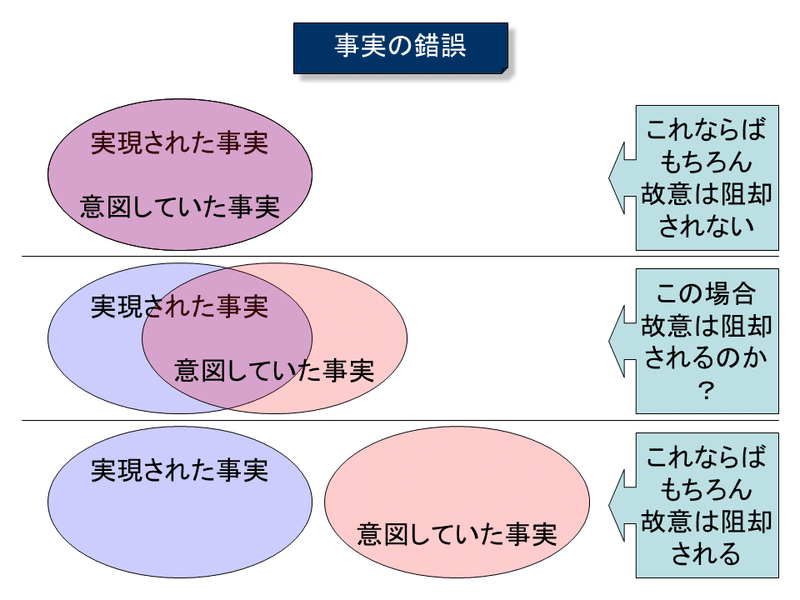

ただ、このズレについては、その有無・程度という意味で、3つのものが区別できるでよう。

まず、下の3段の図の紫の楕円が「実現された事実」、ピンクの楕円が「意図していた事実」です。次いで、3つのズレを考えてみます。

下の図が、3つのズレを表現したものです。

上段は、実現された事実と意図していた事実と間に、ほとんどズレがないという場合です。もちろん、この場合には、錯誤は問題とならず、故意は阻却されません。

他方、下段では、実現された事実と意図していた事実とは、まったく重なっていません。完全にズレています。このような場合には、行為者には、実現された事実に対する「認識」はなく、故意は阻却される、ということになります。この結論についても、特に疑問はないでしょう。

問題となるのは、中段のような場合です。つまり、実現された事実と行為者の意図していた事実とは、一定のズレ(不一致)があるものの、一致していたという部分も相当にある、という場合です。

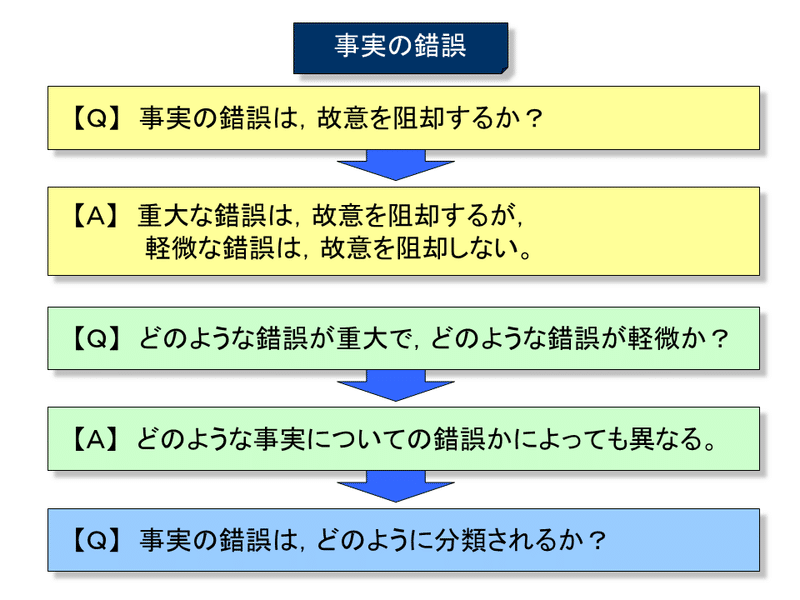

3 事実の錯誤は故意を阻却するか?

上図の中段の場合のように、実現された事実と意図していた事実とが、ある程度ズレているという場合、故意は阻却されるでしょうか?

厳密に考えるならば、実現された事実が完全に行為者の意図どおりだったということは、ほとんどないでしょう。どんな場合でも、そこには、ホンのわずかでも、意図していたのとは異なるズレが生ずるハズです。

そこで、どんなわずかなズレでも、常に故意を阻却すると考えることはあまりに不合理です。

その一方で、このズレが無視できない程度にまでなれば、行為者に対して実現事実に対する責任を負わせることは問題だと感じられるようになるでしょう。そういう場合は、故意犯の成立は否定しなければなりません。

そうすると、問題は、どのようなズレであれば、ズレがあるにもかかわらず故意を認めてよく、どのようなズレになったら故意が阻却されると考えるべきかというその区別です。

この区別に対する答えは、非常に雑な言い方をすれば、簡単です。

重大な錯誤であれば、故意を阻却すべきだ。

軽微な錯誤であれば、故意を阻却すべきでない。

これは、非常に多くの場面で通用する万能な答えの1つです(笑

しかしそうなると、次の問題は

「重大な錯誤」と「軽微な錯誤」とを区別するための基準

です。そしてこれは、どのような認識対象に対する錯誤なのかによっても変わってくる問題でしょう。

そこで、この話を少し先に進めるためには、事実の錯誤を分類することが必要です。

では、どう分類しましょうか?

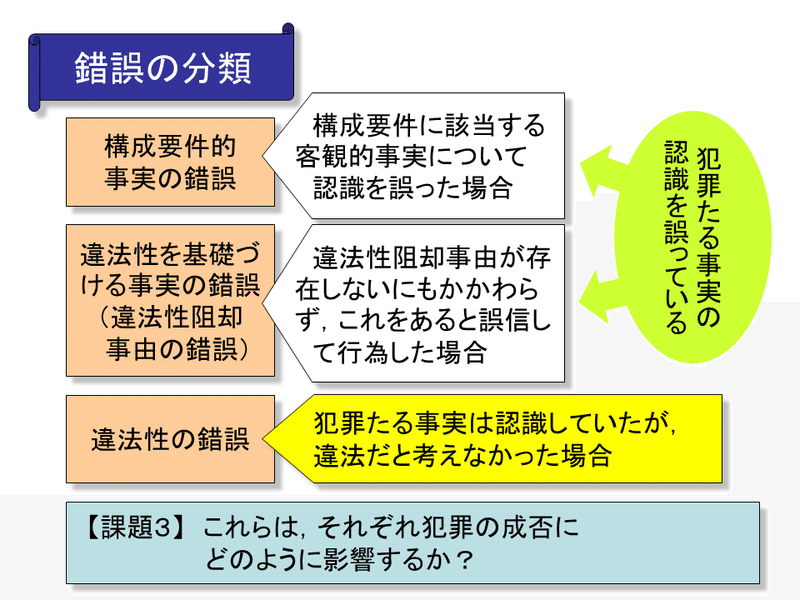

4 構成要件的事実の錯誤と違法性を基礎づける事実の錯誤

前回、故意の犯罪論体系上の地位のお話をし、故意の二重的機能について説明しました。

現在、多くの人が支持している犯罪論体系では、構成要件該当性の段階で検討される「構成要件的故意」と、有責性の段階で検討される「故意」とがあります。後者は、最近では「責任故意」と呼ばれることも一般的になってきました。

そして、いずれの故意も事実に対する認識を内容としますが、構成要件的故意と責任故意とでは、認識対象たる事実が違います。

構成要件的故意の認識対象は、構成要件に該当する客観的事実です。そこで、構成要件該当事実に対する認識の誤り(錯誤)が問題となった場合には、構成要件的故意が阻却されるかどうか、が問題となります。

これに対して、責任故意の認識対象は、構成要件事実以外の違法性に関する事実です。そこで、その認識の誤り(錯誤)が問題となった場合には、責任故意が阻却されるかどうかが問題となります。

ただ、このように説明しても、構成要件事実以外の違法性に関する事実とはいったい何だ? と疑問に感じませんか?

その内実は、実際、とてもイメージしづらいものだと思います。

そこで、それは何か、ということを説明したいと思います。

まず、下の図と見てください。以前、形式的違法性論と実質的違法性論について説明した際に用いた図です。

この図では、楕円の部分(水色)が、社会に存在する「実質的に違法な行為」を意味しています。

この社会における実質的違法な行為は、実際には、こんな楕円でキレイに描くことができるような存在ではないかもしれません。そして、その周辺部分には、不明確なところもあるかもしれません。

ただ、まず前提として、社会にはこのような「実質的に違法な行為」というものの範囲が存在していると考えられます。そして、この範囲こそが、刑法による刑罰の対象とすべきものの「候補」となります。

しかし、刑法は、刑罰とうい「劇薬」をもって人の行為を規律するものですから、それは社会統制の手段としては「最後の手段」であり、本当に必要とされる場合に限定して使われるべきだとされます。

これが「刑法の謙抑性」とよばれる原則です。

そこで、刑法によって犯罪と定め、刑罰をもって統制すべき範囲を、本当に必要な範囲に法律で限定します。

これが上図で四角で描かれた部分(黄色)です。罪刑法定主義に基づき、犯罪構成要件とこれに対する法定刑を定めます。ですから、この四角い部分が、犯罪構成要件が規定された範囲です。

このように、社会における「実質的に違法な行為」の範囲(水色の楕円形)と、構成要件によって刑罰の対象とされた範囲(黄色の四角)とは、当然のことながら、ズレがあります。

このうち、刑法が真に処罰の対象としたい範囲は、両者の重なり合った範囲、つまり、黄色と水色が混ざった黄緑色の部分です。この部分が「構成要件に該当する違法な事実」の部分であり、刑法が真に処罰の対象としたい範囲です。

そもそもの故意は「構成要件に該当する違法な事実」の「認識(認容)」でした。つまり、それは、行為者が、自己の行為(実現する事実)が、四角と楕円での重なる範囲(黄緑色の部分)に入っているということを認識(認容)していること、といえます。

そして、この四角と楕円の重なり合う範囲(黄緑色の範囲)は、単純な算数の問題として、次の式で導かれることになります。

(四角の範囲)ー(四隅の黄色い範囲)=(黄緑色の範囲)

この式のうち「四角の範囲」は、構成要件該当事実です。

では、この四角の中の「四隅の黄色い範囲」は何でしょうか?

これは、違法性阻却事由がある場合です。

そうすると「構成要件に該当する違法な事実」とは、言い換えれば

「構成要件に該当する事実」で、かつ「違法性阻却事由のない場合」

と表現することができる、ということです。

そうすると、故意において必要とされる事実の認識は、

(1-1)構成要件に該当する事実の認識

(1-2)違法性阻却事由がない場合であることの認識

の2つから成るということです。そして、

(1-1)の場合の認識は、行為者が構成要件該当事実の認識を欠く場合に否定され、構成要件的故意が阻却されます。

(1-2)の場合の認識は(違法性阻却事由が存在しないにもかかわらず)違法性阻却事由が存在すると誤信した場合に否定され、責任故意が阻却されます。

そのため(1-2)の場合は「違法性を基礎づける事実の錯誤」「違法性に関する事実の錯誤」などと呼ばれると同時に「違法性阻却事由の錯誤」「正当化事情の錯誤」などとも呼ばれます。

そして、この錯誤に対するこの呼称は、その内実を端的に表していると言えます。

このような違法性阻却事由の錯誤の例としては、その典型とされるのは「誤想防衛」の事例です。これは、例えば次のような場合です。

これが誤想防衛と呼ばれる事例の1つで、急迫不正の侵害が存在しないにもかかわらず、これをあると誤信して攻撃をしてしまったという場合です。

この場合には、A女の行為は、傷害罪の構成要件に該当し、違法性も存在するものの、有責性判断の段階で責任故意が阻却されて、A女には傷害罪は成立せず、せいぜい過失傷害罪が成立するにとどまる、とされるのが一般的です。これが違法性阻却事由の錯誤の具体例です。

5 構成要件的事実の錯誤の分類

こんどは、構成要件的事実の錯誤に目を向けてみましょう。

構成要件的事実の錯誤は、すでに説明したように、行為者が、構成要件事実について事実の認識を誤った場合(誤認した場合)ですが、これは、一般に2つの場合に分類されています。

それは、具体的事実の錯誤と抽象的事実の錯誤です。

この2つの違いは、錯誤が同一の構成要件の範囲内にとどまっているか、異なる構成要件にまたがって生じているか、の違いです。

こう説明されても、全然理解できないと思いますので、具体例を挙げましょう。

(1)具体的事実の錯誤

これは、次のような事例です。

この場合、Bが意図していたのは、Yを殺害することでした。しかし、実際に実現されたのは、X女を殺害するということでした。

この場合、Bが意図していたのも「殺人罪」であり、Bが実現してしまったのも「殺人罪」です。つまり、Bの意図した事実とBが実現した事実とにはズレがあるものの、そのズレはいずれも「殺人罪」という同一の構成要件の範囲内で生じています。

このような場合が「具体的事実の錯誤」と呼ばれます。

「どこが具体的なのか?」なんて訊かないでください。私にも解りません。なんでこんな言葉にしたのか、理解に苦しみます。ただ、同一構成要件の範囲内で生じた錯誤は、具体的事実の錯誤と呼ばれている、ということです。単なる言葉なんですから、赤ちゃんのように憶えてください。

(2)抽象的事実の錯誤

次に、抽象的事実の錯誤は、次のような事例です。

やはり、この場合も、Aは、石を投げ、意図していたのとは別の客体に命中したのですが、仮に意図したとおりに命中した場合と、実際に予期に反して命中した現実とを比較すると、それぞれの構成要件的評価は違っています。

まず、Aが意図していたのは、Vに命中させ、Vを殺害することでした。この場合に問題となる犯罪は「殺人罪」です。

これに対して、実際に命中したのは、Vの飼い犬で、犬が死亡しました。この場合に問題となる犯罪は「器物損壊罪」です。なお、このように家畜やペットなどの動物を死傷させた場合には、特に「動物傷害罪」と呼ばれたりするのですが(後段)、条文は同じです。

(器物損壊等)

第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

この場合の「殺人罪」と「器物損壊罪」のように、錯誤が異なる構成要件にまたがって生じた場合を、抽象的事実の錯誤と言います。

なぜ「抽象的」というのか? それは、私にも解りません。

6 まとめ

さて、事実の錯誤についてここまで説明してきたことをまとめたものが、次の図です。

第4 錯誤の犯罪の成否への影響

刑法における錯誤の分類についてのここまでの説明をまとめたのが、次の図です。

では、これらの錯誤は、犯罪論体系のどの段階で犯罪の成否に影響するでしょうか?

これを示したのが、次の流れ図です。

まず、犯罪の成否を検討する際は、最初に「構成要件該当性」を検討します。その際、まず、客観的構成要件要素である事実(実行行為、結果、因果関係など)を先に検討し、このような客観的な要素がすべて認められると、次に、その認識である「構成要件的故意」が認められるかを検討します。つまり、構成要件に該当する客観的事実を正しく認識しているかどうかです。

そして、ここに「誤認」が認められれば、それは、構成要件的事実の錯誤なので、構成要件的故意が阻却されるか否かが問題となります。

ここで、この錯誤により、故意が阻却されるとなれば、構成要件該当性は否定され、検討中の犯罪(故意犯)が不成立なとります。

しかしここで、錯誤があったとしても、構成要件的故意は認められると判断されれば、「構成要件該当性あり」となり、次の「違法性判断」の段階へと進みます。

違法性判断の段階では、違法性阻却事由があるか否かを検討し、何か1つでも違法性阻却事由の存在が認められれば、違法性が阻却され、ここで犯罪は不成立となります。

しかし、もし何らの違法性阻却事由も認められなければ、判断は、次の「有責性」の段階へと進みます。

ここでは、通常は、心神喪失や刑事未成年などの「責任能力」に関する責任阻却事由がまず判断されます。そしてこれらに該当すれば、ここで犯罪不成立となります。

責任能力が認められれば、次に「責任故意」を検討します。ここで何らか誤認があれば、違法性に関する錯誤となり、責任故意が阻却されるか否かが問題となります。

ここで、検討されるのは「違法性阻却事由の錯誤」と「違法性の錯誤」です。

ここで故意が阻却されなければ、更に他の責任阻却事由(適法行為の期待可能性の欠如など)について検討し、これがあれば、ここまで検討してきた犯罪(故意犯)が成立すると判断されます。

もし故意が阻却されれば、過失犯を検討し、過失が認定され、さらに他の責任阻却事由もなければ、過失犯が成立することとなります。

第5 錯誤についての2つの分類の仕方

ここまで見てきて気づいたと思いますが、刑法上の錯誤には、2つの分類の仕方があります。

1つは、構成要件的事実錯誤と違法性に関する錯誤とに分けたうえで、後者を違法性を基礎づける事実の錯誤(違法性阻却事由の錯誤)と違法性の錯誤とに分ける方法です。

(1)構成要件的事実の錯誤

(2)違法性に関する錯誤

(2-1)違法を基礎づける事実の錯誤(違法性阻却事由の錯誤)

(2-2)違法性の錯誤

この分類は、この錯誤が「構成要件的故意」の問題なのか「責任故意」の問題なのかを、まず分類するものと言えます。

もう1つは、事実の錯誤と違法性の錯誤とに分けたうえで、前者を「構成要件的事実の錯誤」と「違法性を基礎づける事実の錯誤」に分けるという分類の仕方です。

(1)事実の錯誤

(1-1)構成要件的事実の錯誤

(1-2)違法性を基礎づける事実の錯誤(違法性阻却事由の錯誤)

(2)違法性の錯誤

この分類は、その錯誤が「事実の認識の誤った場合」(事実を知らなかった場合)なのか、それとも、事実は正しく認識していたことを前提に「評価を誤った場合」(客観的評価を知らなかった場合)なのか、という錯誤の性質による分類であると言えます。

この2つの分類の関係を図示したものが下の図です。

第6 おわりに

1 次回以降の予定

では、これらの錯誤は、故意犯の成否に、具体的にどのように影響するのでしょうか?

このうち「違法性阻却事由の錯誤」については、今回もその影響について少しだけ触れましたが、構成要件的事実の錯誤、違法性の錯誤については、まだ、全然触れていません。そこで、これは、まさに次回以降の説明となります。

次回以降のこの講座は、次のような感じで進みます。

構成要件的事実の錯誤(1) 具体的事実の錯誤

構成要件的事実の錯誤(2) 抽象的事実の錯誤

違法性に関する錯誤(違法性阻却事由の錯誤・違法性の錯誤)

このうち、次回は、日髙義博先生の『刑法総論講義ノート〔第3版〕』の148頁に掲載されている【設例91】から【設例95】までの各事例について検討します。

ただ、この本は、大学の授業ではテキストとして指定していたので、全員が持っている前提でよかったのですが、ここではそうではないので、持っていない方がほとんどだと思います。

そこで、次回扱う各事例をここで紹介しておくことにします。

【設例91】Aは、窓際で新聞よ読んでいる老人をXだと思い、殺意を持って、老人に向けてライフル銃を発射し、射殺した。Aが死体に近づいて顔を見たら、その老人はXではなく、Xによく似たYであった。

【設例92】Bは、Xを射殺する意図でXに向けて発砲したところ、意外にも弾丸がそれて近くにいたYに当たり、Yが死亡した。

【設例93】Cは、Xを射殺する意図でXに向けて発砲したところ、弾丸はXの胸を貫通し、さらに背後にいたYの心臓に当たった。Xは、負傷したにとどまったが、Yは死亡した。

【設例94】Dは、Xを射殺する意図でXに向けて発砲したところ、弾丸はXの胸部を貫通し、さらに背後にいたYの腕に当たった。Xは死亡したが、Yは負傷したにとどまった。

【設例95】Eは、Xを射殺する意図でXに向けて発砲したところ、Xに命中するともに背後にいたYにも当たり、XYの両名が死亡した。

以上の5つです。

2 錯誤論は難しいか?

さて、今回の「刑法上の錯誤の分類」のお話はいかがだったでしょうか?

まだ、この段階では何が何やら解らん、という人もいるでしょう。あまりにも複雑そうで、この時点で気が重くなってきた、という人もいるかもしれません。今回は抽象的な話ばかりだったので、それはそれで仕方がありません。次回からは、まさに具体的なお話に入りますので、錯誤論がどんな問題をどんなふうに扱っているのか、だんだんと具体的なイメージができるようになるでしょう。

錯誤論をめぐっては「錯誤論は難しい」と言う人がいます。

その一方で「錯誤論が難しいというのは、錯誤だ」と言う先生もいらっしゃいます。

一体どっちがホントなんでしょう?

次回以降、自分の目で確かめていただければと思います。

お楽しみに!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?