【学ぼう‼刑法】入門編/総論26/共同正犯(2)/共同正犯の錯誤/過失犯の共同正犯

第1 はじめに

前回は「共謀共同正犯」と「承継的共同正犯」について扱いました。

共謀共同正犯は、共同実行の事実の「内容」の問題、

承継的共同正犯は、共同実行の意思が「形成される時期」の問題でしたが、今回扱うのは、共同実行の意思の「内容」に関わる問題です。

第2 共同正犯の錯誤

1 共同実行の意思は「故意の共同」か?

共同正犯の成立要件として、主観的要件である「共同実行の意思」と、客観的要件である「共同実行の事実」とが必要であるということは、古くから言われてきたことです。もっとも、現在では、共謀共同正犯が認められたことと関連して、第3の要件として「実行行為を行うか、またはこれに比肩すべき重要な役割を演じたこと」や「その犯罪を自らの犯罪とする意思」が要求されるに至っています。

いずれにしても、共同正犯の主観的要件としては「共同実行の意思」が必要とされるわけですが、では、その内容は、どのようなものなのでしょうか?

「共同実行の意思」は、「故意の共同」すなわち、2人以上の者に特定の犯罪を共同にする意思(同じ犯罪についての故意をもち、かつ、そのことを相互に了解していること)が必要とされるのでしょうか?

このことは、共同正犯の本質に関わるものだと言われます。すなわち、共同正犯とはそもそも何を共同にするものなのか、ということに対する理解の違いです。

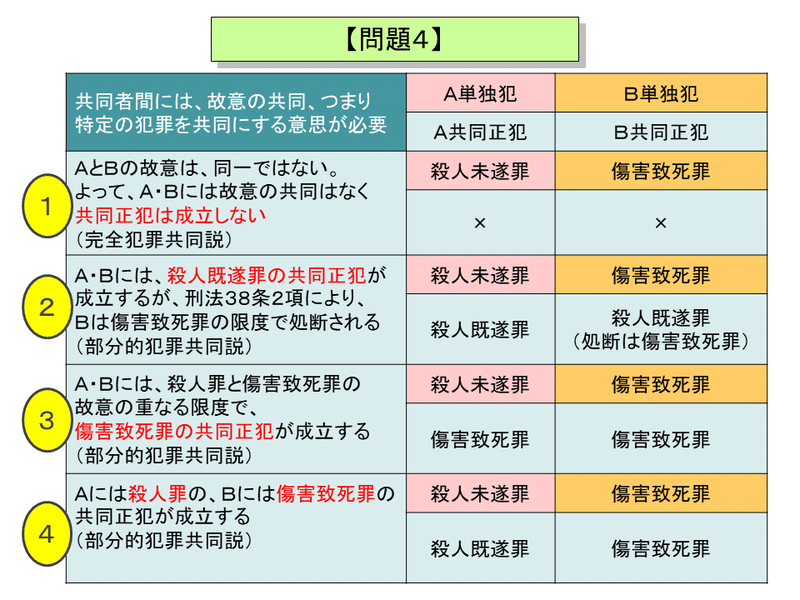

この「共同正犯の本質」をめぐり、犯罪共同説と行為共同説とが対立しています。そして、この対立から「共同実行の意思」の内容が論理的に導かれるとされます。

犯罪共同説は、共同正犯は2人以上の者が特定の犯罪を共同して実行する場合であると解する説であり、犯罪共同説に立つ場合には、共同実行の意思とは「故意の共同」であるとされます。

他方、行為共同説は、共同正犯は2人以上の者が自然的行為を共同にし、各人の企図する犯罪を実現するものであるとする説であり、行為共同説に立つ場合には、共同実行の意思は「故意の共同」である必要はなく、自然的行為を共同にする意思があれば足りるとされます。

以上に述べたことをまとめれば、次のとおりです。

2 共同正犯の錯誤

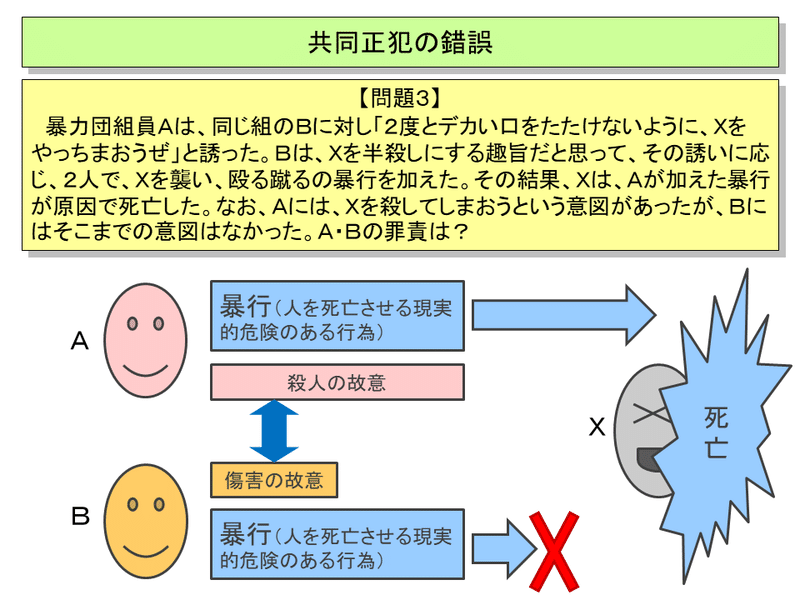

「共同正犯の錯誤」と呼ばれる事例があります。次の【問題3】のような事例です。また、これは「共同正犯の過剰」とも呼ばれます。

(1)殺人罪と傷害罪

では、この場合、犯罪共同説、行為共同説のそれぞれの立場では、どのような結論が導かれるでしょうか?

まず、行為共同説の立場からの結論は簡単です。行為共同説では、自然的行為を共同にする意思があれば「共同実行の意思」や認められるので、AとBが「とにかく一緒にやろう」という意思があって、共同実行したのであれば、共同正犯と認められます。

そのうえで、各人が企図したこと、つまり、各人の故意の内容に従ってそれぞれの罪責が決まるということになるでしょう。つまり、殺人の故意のあるAには殺人罪の共同正犯が、傷害の故意にとどまるBには、傷害致死罪の共同正犯が成立する、ということになります。

そして、行為共同説によれば、このように2人の間で異なる犯罪についての共同正犯が成立するということも、何の問題もない、ということになります。

では、犯罪共同説では、どうでしょうか?

AとBには、それぞれどのような共同正犯が成立するのでしょうか?

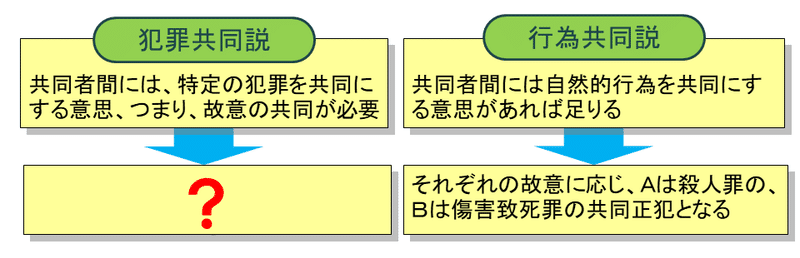

一応、次のような4つの立場を考えてみることができそうです。

この表の左の列の各行に1~4の説が説明されています。右の2列は、それぞれの説によるAの罪責とBの罪責です。

【問題3】の場合は、A・Bはそれぞれ単独犯であれば、Aには殺人既遂罪が、Bには傷害罪が成立することになります。それぞれ、図中の顔の色と同じく、ピンクとオレンジ色で塗り分けられている部分です。

問題なのは、共同正犯が成立するか、成立するとしたら、A・Bはそれぞれ何罪の共同正犯となるのか、という点です。

【第1説】

A・Bに共同正犯は成立しない。

Aは単独犯として殺人罪、Bは単独犯として傷害罪として処理される。

この見解は、共同正犯における共同者の故意は、同一の犯罪についてのものでなければならない、と解する見解です。この説は、理論的には「固い」考え方であり、完全犯罪共同説と呼ばれています。

この見解によれば、【問題3】の場合には、Aは殺人罪の故意、Bは傷害罪の故意なので、A・B間では共同正犯は成立しないということになります。そこで、両者はそれぞれ単独犯として処理されることになります。つまり、Aは殺人既遂罪、Bは傷害罪です。

当然ですが、Bが傷害致死罪(単独犯)とならないのは、Bの行為と死の結果の間には因果関係がないからです。

【第2説】

A・Bには、殺人罪の共同正犯が成立する。ただし、傷害の故意しかないBは、刑法38条2項により、傷害致死罪の限度で処断される。

この見解は、共同正犯における罪名従属性を認める見解です。つまり、殺人についての故意の有無にかかわらず、両者について同じ殺人既遂罪の共同正犯を認めます。

そのうえで、Bについては、殺人という重い罪を犯す意思がないので、「重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。」と規定している刑法38条2項により、処断刑は傷害致死罪の限度で、という限定を加えます。

この説は、あくまで、A・Bについて「同じ犯罪の共同正犯」を認めるという点で、犯罪共同説を維持する傾向が強いと言えます。

この説は、かつて最高裁が採用していた説だと言えます。例えば、最判昭和25年4月11日などは、甲と乙が、恐喝を共謀して現場に臨んだところ、乙が共謀の範囲を超えて強盗を犯したという事案において、甲は刑法38条2項により恐喝罪の責任を負うにとどまる、と判示しています。

つまり、この場合も、成立罪名は2名とも強盗罪の共同正犯としたうえで、強盗をするつもりのなかった甲については、刑法38条2項を適用し、甲の処断刑は軽い恐喝罪の限度に制限される、という条文操作をするワケです。

この立場では、罪名と科刑が分離されることになるので、この説は、罪名・科刑分離説などと呼ばれることもあります。

なお、この見解は、後に見る昭和54年4月13日の最高裁判決の第一審、控訴審が採用している立場です。従前の最高裁の立場がそうであったからこそ、このときの下級審もこの立場に基づいて法を適用したのでしょう。ただ、最高裁でハシゴをハズされます。

【第3説】

A・Bには、傷害致死罪の共同正犯が成立する。

Aについては、殺人罪の単独犯のほうが刑が重いので(傷害致死罪の共同正犯を内包する)殺人罪として処罰される。

Bについては、傷害致死罪の共同正犯として処罰される。

この説は、おそらく学説の多数の立場でしょう。「故意の共同」を共同正犯の主観的要件としたうえで、甲罪と乙罪との間では、両罪の「故意の重なり合う範囲」で共同正犯が成立する、という考え方です。

そこで本問では、Aには殺人罪の故意があり、Bには傷害罪の故意があったので、その重なり合う限度で、つまり、傷害罪の故意の限度で「故意の共同」を認めることができる、ということになります。

そのうえで、結果的加重犯についての共同正犯というものを認めるのであれば、A・Bに傷害致死罪の共同正犯は認めることができる、ということになります。

ところで、判例は、結果的加重犯における重い結果について、因果関係があれば足りるとし、行為者の過失を要求しません。この立場からは、結果的加重犯の共同正犯は、容易に肯定することが可能です。

これに対して、通説は、結果的加重犯における重い結果について、行為者に過失(ないし予見可能性)を要求します。つまり、結果的加重犯を、故意犯と過失犯の複合形態と解します。

そこで、そうなると、結果的加重犯の共同正犯を認めることができるかは、過失犯の共同正犯というものを認めることができるか、ということと深く関連してきます。

これは、後に触れるところですが、過失犯の共同正犯を認めない場合には、結果的加重犯の共同正犯についても、否定に結び付きやすくなります。そして、否定説に立つならば、【問題3】のBには傷害罪の共同正犯が成立するにとどまる、ということになります。

また、過失犯の共同正犯を肯定する見解もあり、この見解によれば、当然に結果的加重犯の共同正犯も肯定することになります。

さらに、過失犯の共同正犯は否定したうえで、結果的加重犯の共同正犯は肯定するという見解もあります。

なお、後に見る最高裁の昭和54年4月13日決定は、この【第3説】を採っているとも理解されます。ただ、最高裁は、次に見る【第4説】を採用したのだとも言われ、評価が分かれています。

【第4説】

Aには殺人罪の共同正犯が、Bには傷害致死罪の共同正犯が成立する。

この説は、少なくとも「故意の共同」を要求する場合には、採用することができません。

その意味で、【第4説】は、犯罪共同説において伝統的に言われてきた「共同実行の意思=故意の共同」というテーゼを捨て去ることになります。

そのうえで「共同実行の意思」とは何かと言うと、

実行行為をする意思を共同にすること

であるとします。これは「故意の共同」と、何が違うのでしょうか?

例えば、結果犯の構成要件的故意を考えてみましょう。殺人罪のように、実行行為、結果、因果関係の3つが客観的構成要件要素だとすると、構成要件的故意は、そのすべての認識・予見となります。つまり、実行行為についての認識と結果・因果関係についての予見です。

なお、以前にも説明しているところですが、認識という言葉には、広義と狭義とがあります。「狭義の認識」は、現在までの事実を知ることです。この意味での認識は、将来を事実を知ること、という「予見」に対するものです。そして、この狭義の認識と予見とを合わせたものが「広義の認識」であり、これは「表象」とも呼ばれるものです。

そして、構成要件的故意は、実行行為時に要求されるものなので、実行行為の時までに存在する要素、つまり、実行行為、行為状況などを知ることは「認識」(狭義)となり、結果、因果関係などを知ることは、実行行為時から見て将来の事実なので「予見」となります。

さて、このように結果犯の場合の構成要件的故意であれば、次の3つから成っていると言えます。

実行行為の認識

構成要件的結果の予見

因果関係の予見

そして「故意の共同」と言った場合は、A・B両名が、この1~3の認識・予見をお互いに持ち、それを相互に了解していることが必要となります。

これに対して「実行行為をする意思を共同にすること」と行った場合には、このうちの「1」の認識をお互いに持ち、相互了解していれば足りる、ということになります。

そうすると異なる犯罪間であっても、実行行為が共通であれば、その間での共同正犯の成立は可能ということになります。

例えば、殺人罪と傷害致死罪の場合、客観面は共通です。実行行為も「人を死亡させる現実的危険のある行為」ということになります。そこで、このような危険のある行為(実行行為)を行うという意思を共同にしていれば「共同実行の意思」としては肯定される、ということになります。

そのうえで、殺人の故意のあった者には、殺人罪の共同正犯が、傷害の故意のあった者には、傷害致死罪の共同正犯が成立する、とするのが、この見解です。

さて、このような見解を、行為共同説と呼ぶか、犯罪共同説と呼ぶかは、どちらもあり得るところです。ただ、この説において共同者が持たなければならないのは「構成要件的行為をする意思を共同」にすることですから、自然的行為を共同にする意思で足りるとする行為共同説とは、明らかに異なります。そこで、この説を、部分的犯罪共同説の一種と呼ぶことも可能でしょう。

(2)最高裁昭和54年4月13日決定

先ほど少し触れた、最高裁判所の昭和54年4月13日決定について紹介しておきましょう。この点に関するものとしては、超有名な判例と言えます。

まず、事案の概要は、次のとおりです。AからGまでの7人が登場しますが、A~Fの6人については傷害の故意、Gだけが殺人の故意であったという事例です。

この事案に対して、第一審は、次のように法令を適用しました。

まず、A~Gの所為は、刑法60条(共同正犯)、199条(殺人罪)に該当すると行っています。つまり、A~Gについては、殺人罪の共同正犯が成立すると行っているワケです。そのうえで、A~Fの6人については、「暴行の意思で共謀した」として、刑法38条2項を適用して、刑法60条(共同正犯)、205条(傷害致死罪)の罪の「刑で処断すべく……」と言っています。つまり、上記の4つの説の中では【第2説】に立つものと言えます。罪名・科刑分離説です。

では、最高裁はどのような立場に立ったのでしょうか?

次のとおりです。青字の部分に注目してください。

殺意のなかったAら6名については「殺人罪の共同正犯と傷害致死罪の共同正犯の構成要件が重なり合う限度で軽い傷害致死罪の共同正犯が成立するものと解すべきである」と判示しています。

そこで、Aら6名については傷害致死罪の共同正犯となることは明らかです。「殺人罪の共同正犯が成立するいわれはな」い、とまで言っています。

では、Gについては、どうなのでしょうか?

何罪の共同正犯が成立するのでしょうか?

もし、Gについても、共同正犯としては傷害致死罪が成立するにとどまり、ただ、単独犯として殺人罪なので、殺人罪として処罰される、という趣旨であれば、この最高裁昭和54年決定は、前記【第3説】に立っているということになります。

これに対して、Gについては、殺人罪の共同正犯が成立する、という趣旨であれば、この最高裁決定は【第4説】に立っているということになります。

さて、どちらなのでしょうか?

どっちにしても、Gについては殺人罪、A~Fについては傷害致死罪で処罰されるというのですから、【第3説】か【第4説】かは、あまり大きな問題ではないようにも見えるでしょう。その意味では【第2説】であっても、A~Fに成立する罪名は違うものの、A~Fは殺人罪の刑で処断されるワケではないのですから、実害はないのだとも言えます。

このように、学説による結論の違いは、この最高裁昭和54年4月13日決定の事案や【問題3】の事案では、実は、あまり現れないのです。

確かに【第1説】(完全犯罪共同説)に立った場合は、A~Fに対しては傷害罪の共同正犯しか成立しないので、他の説とは大きく異なると言えますが、その他の説では、実際に変わりがないように見えます。

しかし、ちょっと事案が変わると、これが大きな違いをもたらすことになります。それが次に見る【問題4】の事案です

(3)殺人未遂罪と傷害致死罪

この【問題4】は、先ほどの【問題3】を少し変形し、Bの行為からXの死亡の結果が発生したとしたものです。

この【問題4】のポイントは、AとBとの間に故意の食い違いがあることとに加え、【問題3】とは異なり、殺人罪の故意をもっているAの行為からは死の結果が発生せず、傷害罪の故意をもつにとどまっているBの行為から死の結果が発生している、という点です。

この場合に、殺意のあったAに、Xの死の結果までの責任を負わせることができるでしょうか?

先ほどの【第1説】から【第4説】までの、それぞれの適用結果を比較してみましょう。

【第1説】

Aは殺人未遂罪の単独犯、Bは傷害致死罪の単独犯。

では、殺人未遂罪と傷害致死罪とは異なる犯罪であり、「故意」の内容が違いますから、共同正犯は成立できない、ということになります。そこで、それぞれを単独犯として考え、Aは殺人未遂罪、Bは傷害致死罪ということになります。

【第2説】

A・Bは殺人既遂罪の共同正犯となり、

Bは軽い傷害致死罪の共同正犯の限度で処断される。

【第2説】では、実際のところ、どう処理するのか、私自身よく解っていない部分もあります。

A・Bがそれぞれ単独犯として実現しているのは、殺人未遂罪と傷害致死罪です。そこで、A・Bには、重い殺人未遂罪の共同正犯が成立し、Bは、軽い傷害致死罪の限度で処断される、とも考えられます。

しかし、殺人未遂罪の主観的構成要件要素は、殺人既遂罪の主観的構成要件要素(既遂の故意)と実体は同じです。そのうえ、殺人既遂罪と傷害致死罪の客観的構成要件要素は同じです。Aが殺人既遂罪の故意をもち、Bが殺人既遂罪の事実を実現したとなれば、合わせて殺人既遂罪を行ったようにもみえます。

そう考えると、A・Bには、全体としては殺人既遂罪の共同正犯が成立し、ただ、Bについては殺人の故意はなく、傷害の故意しかないので、刑法38条2項により、軽い傷害致死罪の限度で処断される、ということになりそうに思います。

【第3説】

Aには(傷害致死罪の共同正犯を内包する)殺人未遂罪が成立し、

Bには傷害致死罪(の単独犯および共同正犯)が成立する。

【第3説】の立場は「故意の共同」を維持します。そのため、2つの犯罪において共同正犯が成立するのは、両罪の「故意」が重なり合う限度においてです。

そこで【問題4】の場合で考えると、殺人未遂罪の故意(殺人の故意)と傷害致死罪の故意とが重なり合う範囲は「傷害の故意」の限度です。

そのうえで、結果的加重犯の共同正犯を肯定するのであれば、A・Bに傷害致死罪の共同正犯を認めることはできます。しかし、殺人罪の共同正犯は、Bに殺人の故意がないので「故意の共同」がなく、認めることができません。そのため、結局、Bが実現したXの死亡という事実を「殺人罪の共同正犯」としてAに帰責することはできない、ということになります。

そして、Aについては、殺人未遂罪(単独犯)と傷害致死罪(共同正犯)とを比較し、前者のほうが刑が重いので、殺人未遂罪(単独犯)として処理されることになる、と考えられます。

【第4説】

Aには殺人罪の共同正犯、Bには傷害致死罪の共同正犯が成立する。

【第4説】では「故意の共同」は必要でなく、「実行行為をする意思を共同」にすれば足ります。

そして、殺人罪と傷害致死罪とでは、実行行為は同じと考えられます。そのため、殺人罪と傷害致死罪の共同正犯が成立するためには、A・Bに、両者に共通する「実行行為」すなわち「人を死亡させる現実的危険のある行為」をする意思があり、それを相互に了解していれば、可能です。

そして、A・Bにはそのような「実行行為をする意思」があり、それを「共同」にしています。それゆえ、そのうえで殺人の故意のあるAには、殺人罪(既遂)の共同正犯が、殺人の故意がなく、暴行・傷害の故意があるにとどまるBには、傷害致死罪の共同正犯が成立することになる、と考えられます。

さて、最高裁が昭和54年4月13日の決定で採用した立場は【第3説】【第4説】の一体どちらなのでしょうね?

3 どちらがよいのか?

以上、犯罪共同説を前提に、共同正犯と錯誤(共同正犯の過剰)という問題をどう解くのかを見てきました。

【第1説】から【第4説】までのうち、学説の多数は、【第3説】に立っているようであり、最高裁が【第3説】に立っているのか【第4説】に立っているのかは、いまひとつ判然としませんでした。

ただ、【問題3】の場合であればともかく、【問題4】の場合には、【第4説】を採るのか、【第3説】にとどまるのかによって、殺人の故意のある者に人の死の結果を帰責できるのかできないのか、という大きな違いを生じました。

ただ、刑法の学説は、重く処罰できればよい、というものではありません。

問題は、その結論が適切かどうかにあります。

つまり【問題4】の場合には、殺人の故意をもっていたAに、Bが実現したXの死亡という結果を帰責することのほうが、共同正犯制度の在り方として正しいのかどうかということです。

みなさんは、どう思いますか?

この適切さの判断は、結局は、共同正犯の処罰根拠に連なる問題だと言えます。そして、おそらくは、共同正犯は何を共同にするのか、という「共同正犯の本質」論よりは、こちらのほうが本質的な問題だと思います。

この問題については、過失犯の共同正犯の問題をみた後、もう一度、振り返ってみることにしましょう。

第3 過失犯の共同正犯

まずは、2つの裁判例を見てみましょう

1 最高裁昭和28年1月23日判決

この【問題5】のような事例について、最高裁判所は、昭和28年1月23日の判決において、次のように判示し、共同経営者であったA・Bについて過失犯の共同正犯となることを認めました。

2 東京地裁平成4年1月23日判決

この東京地裁の平成4年判決では、過失犯の共同正犯が成立するための要件として、共同の注意義務に、共同で違反したこと、が示されています。

3 学説の対立

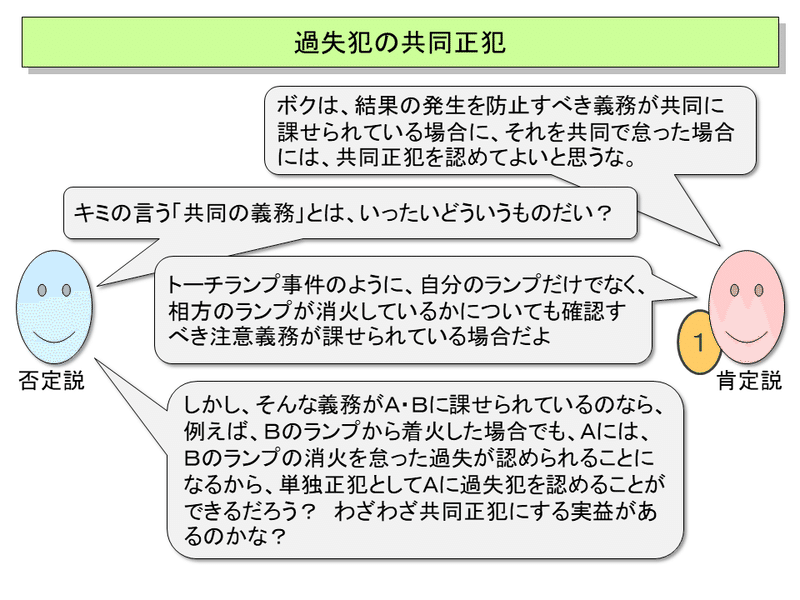

以上のように、判例や裁判例では、過失犯の共同正犯が肯定されていますが、過失犯の共同正犯というものは、認めることできるでしょうか?

まず、行為共同説で考えれば、簡単です。共同者間に「自然的行為を共同にする意思」があれば、共同実行の意思はあるとされますから、過失犯であっても、自然的行為をする意思を共同にしている限り、共同正犯を認めてよいということになります。

これに対して、犯罪共同説では、やはり悩ましい問題となります。

犯罪共同説では、共同実行の意思の内容として「故意の共同」が求められるというのが伝統的な見解です。ですから、犯罪共同説に素直に従うならば、過失犯の共同正犯については否定説が帰結されます。

しかし、判例は、昭和28年の時点ですでに過失犯の共同正犯を認めています。

そこで、こうした状況を受けて、犯罪共同説でも、次第に過失犯の共同正犯を認める理論構成が試みられるようになります。

その理論構成の1つは、平成4年の東京地裁判決が述べているような、共同義務の共同違反という方向です。この方向は「故意の共同」というのは、故意犯の共同正犯の要件であり、過失犯の共同正犯の場合は「共同義務の共同違反」という要件でよい、とするものです。

もう1つは、共同実行の意思の内容を緩和し、「故意の共同」ではなく「実行行為をする意思の共同でよい」とする立場です。

ただ、共謀共同正犯についてはすでに否定説が少数となっているのとは異なり、過失犯の共同正犯については、これを否定するという見解も、現在でも結構有力に主張されています。下のような具合です。

つまり、共同義務の共同違反というものの内容が、自分の振る舞いについての注意義務にとどまらず、他の共同行為者の振る舞いについても注意すべき義務であるとするなら、他の行為者の義務違反によって発生した結果も、即ち自分の注意義務違反によって発生した結果となるから、あえて、共同正犯と構成しなくても、単独犯が成立するから、共同正犯とする実益がない、と言うわけです。

オレの過失は、オレの過失

お前の過失も、やっぱりオレの過失

ジャイアン的に言うなら、こういうことになるでしょう。他の共同行為者の過失も、やっぱり自分の過失なら、過失単独犯の同時犯でよい、ということです。

確かに「共同義務の共同違反」という要件は、かなり厳格なもので、ここまで言うのであれば共同正犯にする必要がない、という否定説の主張には、かなり説得力があるように思えます。

過失犯の共同正犯について、現在でも否定説が結構有力なのは、こういう理由によるものです。

4 瓦事例

先ほど、肯定説の理論構成には2つの方向性があると説明しましたが、その2つの立場で結論が分かれる事例を考えるとしたら、どのようなものがあるでしょうか?

例えば、次の【問題8】のような事例では、結論が分かれるものと考えられます。

上の図で、肯定説1の論者が言っているように、この【問題8】のA・Bには、自分の行為だけでなく、もう一方の行為から結果が発生することにも注意すべき義務があるか、と言えば、そこまでは認められないでしょう。そこで、共同義務の共同違反を、過失犯の共同正犯の成立要件とする肯定説1からでは、この場合に過失犯の共同正犯を認めることはできない、ということになりそうです。

これに対して、共同実行の意思を「実行行為をする意思の共同」とする肯定説2に立てば、この場合にも共同実行の意思を認めることができ、過失犯の共同正犯の成立を肯定することができる、ということになるでしょう。

では、なぜ、この場合も「実行行為をする意思の共同」は認めることができる、と言えるのでしょうか?

下の図を見てください。これはこの講座の第1回で使った図です。

故意犯と過失犯との構造を比較しているものです。

故意犯の場合は、故意(構成要件的故意)の内容として、その構成要件の客観的構成要件要素が「実行行為」「結果」「因果関係」の3つであれば、その3つのすべてを認識または予見している必要があります。

これに対して、過失(構成要件的過失)の場合は、この3つのすべての認識・予見を欠いているという必要はありません。3つのすべてについて「認識可能性」または「予見可能性」がある必要はあります。しかし、この中のいずれかについて、認識や予見があってもよいのです。

そのため、構成要件的過失には、理屈上3つのものがあると考えられます。

実行行為の認識、結果の予見はあるが、因果関係の予見はなかった場合(ただし、予見可能であった)

実行行為の認識はあったが、結果および因果関係の予見はなかった場合(ただし、予見は可能であった)

実行行為の認識も、結果・因果関係の予見もなかった場合(ただし、認識・予見は可能であった)

このうち、3の場合は、自らが実行行為(例えば、人を死亡させる現実的危険のある行為)をすることの認識(意思)すらありません。そのため、この場合は、当然に「実行行為をする意思」を共同にすることもできず、共同実行の意思をもつことはできません。つまり、過失の内容がこのような場合には、肯定説2でも、過失犯の共同正犯を肯定することはできません。

しかし、1および2の場合には、行為者には「実行行為をする意思(認識)」があります。そのため、共同者間でこの認識を共有することが可能です。つまり「実行行為をする意思の共同」です。

【問題8】で言えば、Aも、Bも、自分たちが瓦を投げ下ろすという行為をしていることは認識しています。そして、これは通行人に瓦が当たれば、通行人を死なせるかもしれない危険な行為です。つまり、このような危険な「実行行為」をしているという認識は、AにもBにもあります。これは、2人には「実行行為をする意思」があるということです。そして、お互いにそれを知っているのですから「実行行為をする意思を共同にしている」と言うことができます。

ですから、共同実行の意思を「実行行為をする意思を共同にすること」と解する場合には、【問題8】の場合には、A・Bについて過失犯の共同正犯、具体的には、業務上過失致死罪(刑法211条前段)の共同正犯を認めることができる、ということになります。

(業務上過失致死傷等)

第211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

そして、このことは、通行人Xに当たった瓦が、A・Bのいずれが投げたのか不明な場合であっても、Aが投げたものであることが判明している場合であっても、変わりません。A・Bともに、Xの死の結果についての罪責を負うことになります。

5 共同正犯の処罰根拠から考える

このように【事例8】では、過失犯の共同正犯について肯定説を採る場合でも、共同義務の共同違反という説(肯定説1)を採るのか、実行行為をする意思の共同という説(肯定説2)を採るのかで、結論が変わります。

しかし、刑法の理論は、なにも刑を重くできればよいというものではありませんし、判例実務を基礎づけることができるからよい、というものでもありません。

そこで、より本質的な問題は、この場合に「過失犯の共同正犯」を成立させるのであれば、これを成立させて、共同者各人に死の結果についての責任を負わせることが合理的であることの理由はあるのか、です。

どうでしょうか?

ここは、やはり、共同正犯の処罰根拠から考えてみるべきところでしょう。

刑法60条は、共同正犯について「2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」と規定し、これは全部責任という効果を規定したものでした。

そして、全部責任の根拠はどこに求められるかと言えば、それは、共同正犯の場合は、共同実行の意思をもつことによって、共同行為者は、相互に心理的影響力を与え合い、その結果、共同行為者のだれが発生させた結果に対しても、心理的影響力を通じた因果性をもつからでした。

そうすると問題の焦点は、

こうした共同行為者の内心を通じた結果に対する因果性というものは、

①「故意」つまり「実行行為・結果・因果関係のすべてについての認識・予見」を共同にしたときに、初めて認められるものなのか? それとも、

②「実行行為をすること認識(意思)」だけを共同にしたときにも認められるものか?

という点です。

どう思いますか?

6 悪ノリ・悪ふざけ・根拠のない大丈夫

確かに、2人以上の者が、同じ目的を共有して、なんとしてもやり遂げようと強い意思で結び付いたときに、最も強い、目的達成のための推進力が発揮されることは疑いのないところでしょう。

その意味で「故意の共同」をすることによって、共同者間に犯罪実現に向けての強い推進力が生じ、犯罪の実現の危険性が増大し、それゆえに実現された結果に対して、全員が因果性を持っているという場合に、結果的に、共同者中のだれが実現した結果であっても、それとは無関係に、全員が全部責任を負うべきである、というのは、間違いのないところです。

ただ、そのような「故意の共同」、とりわけ「結果に対する意欲の共同」がなければ、犯罪実現の危険性の増大というものは生じないか、というと、必ずしもそうではないでしょう。

例えば【問題8】の場合には、A・Bは、本来危険を伴う作業をしているにもかかわらず、おしゃべりをしていることによって注意が散漫になっていたということがあるでしょう。つまり、危険な共同作業中における注意の低下であり、これは危険性の増加を意味します。

1人で作業している場合には、このような「おしゃべり」のようなことはなく、作業に集中しているので、このようなミスはないのに、複数になると、得てしてこういうことが起こります。

そして、こういうことは、私たちが日常よく経験するところではないでしょうか?

よくあるのは、悪ノリや、悪ふざけです。

1人で運転しているときは決してスピードを出さないのに、友だちと何人かで乗車していて、友だちから「もっとスピード出せよ」などと言われて、調子に乗って普段なら出さないようなスピードを出してしまう、というようなことがあります。特に、周囲から者が「イケ、イケ!」などと囃し立てられたり、「なんだ。随分慎重な運転だねぇw」などと冷やかされたり、挑発されることで、運転者が意地になってアクセルを踏んでしまう、ということもあるでしょう。

もちろん、乗車している誰一人として、事故が起こればよいなどとは思っていません。つまり「故意」を共同にしているワケではありません。ただ「危険な行為」を共同にしている認識はあるハズです。そのうえで、このような悪ノリや悪ふざけによる事故の発生というものは、よくあることのように思われます。

また、ここまでではなくても、数人での作業中に、安全確保のために決められている確認作業がおろそかになるということもあるでしょう。そして、そういうことを認識しながらも、仲間からも「大丈夫、大丈夫」などと言われて、何となく自分もそんな気になってしまう、ということもよくあるように思えます。危険な行為であることは認識しつつも「大丈夫」と言われて、そういう態様を継続してしまい、それが事故に繋がるというパターンです。トーチランプ事件も、そのようなパターンとして理解できるようにも思えます。

ですから、必ずしも「結果」までは意図していなくても、「危険な行為」をする意思を共同にしている場合に、共同行為者の影響によって危険が増加しているという事実は一般的に認められるのではないでしょうか?

そしてそうであれば、全部責任の正当化根拠である「共同実行の意思」にしても、厳格に「故意の共同」に限定する必要はないでしょう。この要件を、法益侵害の危険のある「実行行為をする意思を共同にする」という要件に拡大しても、全部責任の正当化が損なわれることはない、と考えられます。

7 実行行為をする意思の共同

さて、以上のように見てくると、共同実行の意思を「実行行為をする意思を共同にすること」あるいは「実行行為を共同にする意思の連絡」などと解すると、いろいろとよい結果が導かれるような気がしませんか?

しかし、そうは言っても、司法試験受験生などであれば、このような見解は一体だれが主張しているのだ、ということは気になるところでしょう。

ですよね? それがどんなに魅力的な説だとしても、どこの馬の骨ともわからない輩が主張しているだけ、だとしたら、試験などで使うのは不安があるでしょう?

そこで、最後にビッグネームの基本書から引用することにしましょうか!

ところで、共同正犯も正犯であるから、実行行為を行う者を正犯と解する以上、共同正犯が成立するためには、一定の構成要件に該当する実行行為を共同にすることが必要であろう。したがって、構成要件をはなれた自然的行為を共同にすれば共同正犯の成立をみとめる行為共同説は、妥当ではなく、実行行為の共同を要件とする犯罪共同説が、妥当である。なお、犯罪共同説が妥当であるとはいっても、共同正犯の成立には、同一の構成要件に該当する犯罪を共同にすることが必要であると主張するものではなく、一定の構成要件に該当する実行行為の共同を共同正犯の要件とする犯罪共同説を支持するものである。そこで、同一の構成要件に属する犯罪だけでなく、構成要件がことなっていても、その甲罪と乙罪とが構成要件的に重なり合うものであるときは、その重なり合う限度において、実行行為の共同をみとめることができるから、その限度において、共同正犯の成立を肯定するものである。

また、過失犯の共同正犯については、次のように説明されています。

次にここで問題となるのは、過失犯について、共同正犯が認められるかどうかである。行為共同説の立場からは、過失犯の共同正犯を肯定しうる。たとえば、甲と乙が、ビルの作業現場で、不注意にも、屋上から不用となった木板を一緒に投げすてたところ、下で作業をしていた丙にあたり負傷させたといった場合、木板を投げすてるという点については、意思の連絡もあり行為も共同になされているから、共同正犯であるとされる。これに対して、犯罪共同説の立場からは、従来、右のような犯罪的でない意思の連絡は、共同して犯罪を実行する意思として不十分であるばかりでなく、行為者によって認識されている非犯罪的な結果の実現は、過失犯にとって本質的なものでないから、こうした非本質的な部分についての意思の連絡を基礎として、過失犯の共同正犯をみとめることは、過失犯の本質に即した議論ではないとされ、こうした点から、過失犯の共同正犯は否定されているのが一般であった。しかしながら、過失犯における実行行為の存在をみとめるわれわれの立場からは、この実行行為を共同にするということが可能であるかぎり、過失犯の共同正犯がみとめられよう。ところで、過失犯における実行行為とは、前述のように、客観的に注意に違反した構成要件的結果惹起の現実的可能性がある非故意の行態であるが、こうした行態を共同にするということは可能であるから、実行行為を共同にするという意思と事実がみとめられるばあいには、過失犯の共同正犯が肯定される。しかも、こうした結論は、一定の構成要件に該当する実行行為の共同を共同正犯の要件とする犯罪共同説の立場とも、矛盾するものではなかろう。

私が、福田平先生のこの記述に出会ったのは、もっと古い版のものだったと思いますが、過失犯の共同正犯に悩み、どうしたものかと腐っていた時だったので、この記述を見たときは、本当に解りやすく、感動したことを憶えています。

過失犯の共同正犯を肯定するなら、コレだッ!と思いましたね。

しかも、私が司法試験を受験していたのは、大塚仁先生、福田平先生が長らく司法試験委員をされていた時期なので、「福田先生が言ってるんだから、この説で書いて落とされることはない」という気持ちとも相俟って、二倍に嬉しかったものです。

しかし、今回、引用しながらつくづく感じましたが、福田先生の文章は、本当に読みやすいし、解りやすい!

第4 共同正犯と錯誤・再

さて、先ほど【問題4】をめぐって、【第3説】と【第4説】のどちらがよいのか、という問いかけをしたまま、過失犯の共同正犯について見たあと、もう一度振り返ることにしましょう、と言ってペンディングにしていました。そして、過失犯の共同正犯についても説明が終わりましたので、ここで、いよいよこの問題に決着をつけるときが来ました!

先ほども説明したように、【第3説】というのは、共同実行の意思について「故意の共同」という伝統的な考え方を維持しつつ、異なる犯罪間でも、甲罪と乙罪の故意の重なり合う限度で、軽い罪の共同正犯の成立を認めるというものでした。おそらく、現在の学説の多数説です。

この説では、Aが殺人の故意で、Bが傷害の故意で、共同してXに対する暴行(実行行為)に及び、Bの行為からXが死亡したという場合、A・Bに成立する共同正犯は「傷害致死罪の共同正犯」なので、Aに対して殺人既遂罪の共同正犯としてX死亡の結果を帰責させることはできませんでした。

これに対して【第4説】は、共同実行の意思を「故意の共同」ではなく、「実行行為をする意思の共同」と捉え直す説でした。この説によれば、AとBとの間では、殺人の故意のあるAには「殺人罪の共同正犯」が、傷害の故意にとどまるBには「傷害致死罪」の共同正犯が成立することとなるので、Aに対しても、Xの死亡を帰責させることができました。

そして、実際のところ、昭和54年の最高裁決定が、どちらの説を採っているのかは判然としませんでした。

そして、何よりも、どちらがよいのか、という問題がありました。

この問題は、結局は、共同正犯の効果である全部責任を正当化するためには「故意の共同」が必須なのか、「実行行為をする意思の共同」でも足りるのか、という問題です。

そして、結論を言えば、私としては「故意の共同」があれば、それに越したことはないでしょうが、しかし「実行行為をする意思の共同」つまり「結果発生の現実的危険のある行為を共同にするという意思の連絡」があるだけでも、共同者相互の意思の連絡を媒介とした結果発生の危険性の増大は認められるので、結果が発生した場合に、結果に対する各人の心理的因果性も肯定していよい、と思います。

これは、下の図で言えば紫色のルートです。

つまり、【第4説】は正当化できると思っています。

ただ、最後に誤解のないようにひと言付け加えておくと、「共同正犯の錯誤」の問題について、福田先生が【第4説】を採用しているかというと、実は、そうではなく、福田先生自身は【第3説】による説明をしています。

福田先生は、先ほど引用した基本書の中で、昭和54年の最高裁決定を引いて「甲と乙ら6名との間に、傷害致死罪の共同正犯が成立し、ただ、甲は、殺人罪を犯しているので、傷害致死罪を内包する殺人罪(単独犯)が成立するものと解すべきであろう」と説明しているので、これは間違いないでしょう(福田・前掲書297頁)。【第4説】によれば、この場合、殺意のある甲には、殺人罪の共同正犯が成立する、ということになるハズだからです。

ううう、なんか残念だなぁ……

第5 おわりに

前回と今回を通じて、共同正犯の成立要件として説明したことをまとめれば、刑法60条によって要求されている共同正犯の成立要件は、結果的には、次ようなものになると考えられます。

最後に少し雑談を。

共同実行の意思とは「故意の共同」であるとする犯罪共同説の説明は、共同正犯における「故意」と共同正犯の成立要件である「共同実行の意思」との関係を混乱させるものだと、私は思います。

行為共同説であれば、共同行為者各人に故意犯が成立するために必要とされる「故意」と、共同正犯が成立するために必要とされる「共同実行の意思」とが、まったく別物であることは、当然のこととして解ります。共同実行の対象は「行為」であって「犯罪」ではないからです。

共同実行の意思は「共同正犯」を成立させるためのものであり、これによって生じるのは「全部責任」という効果です。これによって、共同行為者が、他の共同行為者によって惹起された犯罪事実のどこまでについて客観的に帰責されるのかが決まります。つまり、共同実行の意思は、因果性の範囲を決するものです。これは、もちろん構成要件要素ですが、違法要素としての性質をもつ構成要件要素です(いわば違法的構成要件要素)。

これに対して「構成要件的故意」は、責任要素としての性質をもつ構成要件要素(いわば有責的構成要件要素)です。つまり、これは、因果性の範囲によって画された犯罪事実について、共同行為者が「故意責任」を負うかを決めるための要素です。

このように「共同実行の意思」と「構成要件的故意」とは、もともとその機能する場面が違うものです。

ところが、これが犯罪共同説に立ち、共同実行の対象も「犯罪」であるとすると、共同実行の意思も「故意の共同」となってしまい、同じ故意が、共同正犯の成立要件としては、意思の連絡を媒介に違法要素として機能し、それが他方では、本来の構成要件的故意として責任要素としても機能する、ということになります。つまり、同じ実体が違法要素と責任要素として、二重に機能するということです。

しかし、これは、機能が違う以上、本来同じものである必要があったのか、ということが問題となります。確かに、責任要素しては「構成要件的故意」である必要があることは間違いありません。しかし、因果性を媒介する違法要素が、何故「故意」でなければならなかったのかは、本来、問い直される必要があったのだろう、と思われます。

その理由が「だって、共同正犯って、犯罪を共同して実行するものだから」という理由では、あまりに形式的で、薄っぺらくないですか?

そもそも、共同正犯は犯罪を共同にするものだから、その主観的要件は「故意の共同」で、その客観的要件は「実行行為の一部分担」だ、というのは、よく考えれば、ひどい決めつけのように見えませんか?

確かに、古い行為共同説のように「自然的行為」の共同でいい、共同の対象は何でもいい、ということになると、それを共同にすることによってどのような法益侵害の発生の危険が増大するのか、ということすら明確になりません。しかし、逆に完全犯罪共同説のように、ガチガチに固める必要があるか、というと本来その必要まではなかったのでしょう。

現在、ガチガチの完全犯罪共同説も支持されていない一方で、自然的行為を共同にするという古い行為共同説も支持されてはいないと思います。その意味で、これは両極端な説で、実際の説は、その両者の間で展開されているというのが現実でしょう。

こうしてみると、伝統的な犯罪共同説が修正を繰り返してだんだんと緩やかになって行った、そうならざるを得なかった、というのは、当然の運命だったのだろうと思います。

そして、その際に「導きの光」となったのは、紛れもなく、共同正犯の処罰根拠論でしょう。本来は、これこそが本質だったのだと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?