【学ぼう‼刑法】法定的符合説と具体的符合説の「対立の根っこ」はどこにあるのか?

第1 はじめに

構成要件的事実の錯誤の処理をめぐって具体的符合説、法定的符合説が対立しています。

もっとも、具体的符合説に立つ論者は、自らの立場を「具体的符合説」とは呼ばず、「具体的法定符合説」と呼び、法定的符合説のことを「抽象的法定符合説」と呼びます。そしてそこには、そう呼びたい、それなりの理由があるのです。

しかも「具体的符合説」の論者自身が自らを「具体的法定符合説」と呼んでくれというのだから、本来はそちらの呼称を用いたほうがよいのかもしれません。……しかし、この名称は、ちょっとややこしいことに加え、それがどの程度広まり定着しているのかも不明です。

そこで、本稿では、広く知れ渡っている「具体的符合説」「法定的符合説」という従来からの呼称を用いて論を進めたいと思います。具体的法定符合説推しの方、あしからず。

そして、今回のテーマは「法定的符合説と具体的符合説の対立の根っこはどこにあるのか?」というものです。

私自身、具体的符合説と法定的符合説の対立については、その根本がどこにあるのか長年考えて来ました。そして、おそらくここが対立の根っこではないかという気がしてきたところがありますので、今回はそのあたりのことを書きたいと思っています。

なお、私自身は、法定的符合説を採る者であり、具体的符合説の論者ではありません。

第2 刑法上の錯誤の概要

まずは、議論の前提として、刑法上の錯誤論についての確認です。「もうこんなことは充分解っている」という方は、読み飛ばしてください。

1 事実の錯誤と違法性の錯誤

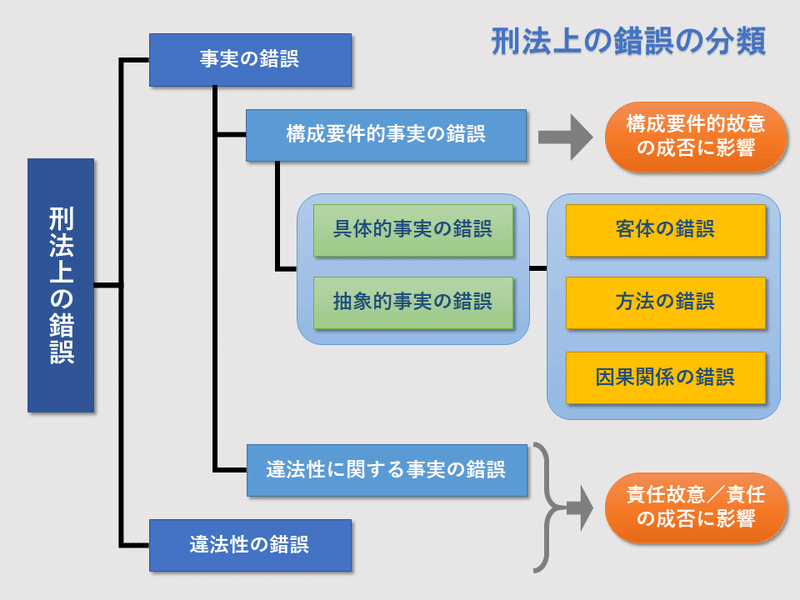

刑法上問題とされる錯誤は、まず、事実の錯誤と違法性の錯誤に分類されます。

事実の錯誤は、行為者が犯罪事実の認識を誤った場合、つまり、犯罪事実を誤認した場合です。

他方、違法性の錯誤は、犯罪事実はきちんと認識していたが、これに対する違法評価を誤った場合です。つまり、違法である犯罪事実を正しく認識しながら、違法ではないと誤って評価してしまった場合です。

2 構成要件的事実の錯誤と違法性に関する事実の錯誤

事実の錯誤は、構成要件事実に関して生じた場合と違法性阻却事由に関して生じた場合とがあります。

前者を「構成要件的事実の錯誤」と呼びます。

他方、後者の呼び方はいろいろあり「違法性を基礎づける事実の錯誤」「違法性に関する事実の錯誤」「違法性阻却事由の錯誤」「正当化事情の錯誤」などと呼ばれます。

構成要件的事実の錯誤では、この錯誤がある場合にも構成要件的故意が認められる否かが問題とされ、違法性に関する事実の錯誤では、責任段階での故意(責任故意)が認められるか否が問題とされます。

違法性に関する事実の錯誤は、違法性阻却事由がないにもかかわらず、行為者がこれをあると誤認した場合です。

3 具体的事実の錯誤と抽象的事実の錯誤

構成要件的事実の錯誤は、行為者が構成要件事実について認識・予見を誤った場合です。これは、行為者が発生すると思っていた事実と実際に発生した事実とが食い違った場合(ズレた場合)と表現することができます。

構成要件的事実の錯誤は、具体的事実の錯誤と抽象的事実の錯誤に分けられます。

このうち、具体的事実の錯誤は、事実の錯誤が同一構成要件の範囲内で生じた場合と言われます。これは、行為者が発生すると思っていた事実も、実際に発生した事実も、構成要件的評価としては、どちらも同じ構成要件に該当する事実であるという場合です。

例えば、Vを殺そうとしたところ、誤ってWを殺してしまったという場合です。この場合、行為者が思っていた事実も、発生した事実も、どちらも同じ殺人罪の構成要件に該当する事実です。

これに対して、抽象的事実の錯誤は、事実の錯誤が異なる構成要件に跨がって生じた場合と言われます。これは、行為者が発生すると思っていた事実と、実際に発生した事実とがそれぞれ異なる構成要件的評価を受けるという場合です。

これは例えば、Xの犬を殺そうとしたところ、誤って飼い主であるXを死なせてしまったという場合です。この場合、思っていたのは器物損壊罪の構成要件的事実ですが、発生したのは殺人罪の構成要件的事実であり、両者はそれぞれ異なる構成要件に該当する事実を異にします。

4 客体の錯誤、方法の錯誤、因果関係の錯誤

行為者が狙った客体に対して被害が生じたものの、その客体の同一性や性状に誤認があった場合を「客体の錯誤」と言います。

これに対して、行為者が狙った客体とは別の客体に被害が生じた場合を「方法の錯誤」と言います。後者は「打撃の錯誤」とも言われますが、方法の錯誤という呼称のほうが一般的です。

これらの錯誤にはそれぞれ同一構成要件内で生じた場合(具体的事実の錯誤)と異なる構成要件に跨がって生じた場合(抽象的事実の錯誤)が観念されます。そのため、「具体的事実の錯誤/抽象的事実の錯誤」と「客体の錯誤/方法の錯誤」で2×2のマトリックスを作ることができます。次のとおりです。

また「因果関係の錯誤」は、行為者が狙った客体に被害が発生し、同一性の誤認などもなかったものの、行為者が想定していたのとは別の因果経路を通って結果が発生したという場合です。

「因果関係の錯誤」の例としてよく挙げられるのは、AがVを溺死させようと企て、Vを橋の上から突き落としたが、VはAの予期に反して橋脚に頭をぶつけて死亡したという事例です。

因果関係の錯誤では、行為者が狙った客体に結果が発生し、かつ、同一性の誤認もないので、抽象的事実の錯誤は観念できず、そのすべてが具体的事実の錯誤です。

以上のように、構成要件的事実の錯誤には、具体的事実の錯誤か抽象的事実の錯誤か、客体の錯誤か方法の錯誤かの2×2の組み合わせに、因果関係の錯誤を加えて、5つのパターンが存在する、と一応考えることができます。

……が、実際には、5つではありません。そのことについては後で触れることにします。

第3 構成要件的事実の錯誤

1 ここでの問題

構成要件的事実の錯誤がある場合は、それでもなお構成要件的故意を認めることができるのか、それとも構成要件的故意は否定されるのかが問題となります。

なお、構成要件的故意が否定される場合について「構成要件的故意が阻却される」という表現の使われることがよくあります。

この問いに対する、ごく常識的で当たり前の答えは簡単です。

それは「重大な錯誤であれば構成要件的故意は阻却され、軽微な錯誤であれば阻却されない」というものです。

すなわち、行為者が思い描いたのと寸分違わぬ事実が実現されない限り、実現された事実に対する構成要件的故意が認められないということはあまりにも非現実的です。

その一方で、行為者が予期していた事実と実際に発生した事実とが大きくズレてしまえば、もはや行為者の内心の状態は、実現事実に対する構成要件的故意とは呼ぶことができないことも明らかです。

だから、この状態を端的に表現するならば「軽微な錯誤では構成要件的故意は阻却されないが、重大な錯誤であれば構成要件的故意が阻却される」ということになります。

しかしそうすると問題は、結局、どの程度のズレであれば軽微とされ、どの程度になると重大とされるのかというその基準です。

そしてこの基準をめぐって、法定的符合説と具体的符合説とが対立しています。具体的事実の錯誤について、両説の立場を描くと次のとおりです。

【法定的符合説】 具体的事実の錯誤は構成要件的故意を阻却しない

【具体的符合説】 具体的事実の錯誤において、客体の錯誤は構成要件的故意を阻却しないが、方法の錯誤は故意を阻却する

法定的符合説が従来からの判例・通説です。その後、具体的符合説もかなり有力になっているということを聞きますが、現在の勢力分布は正直なところよくわかりません。

以下では、それぞれの説がなぜそのような処理をするのか、その対立の根本はどこにあるのかついて考えてみましょう。

2 法定的符合説による処理

まず、法定的符合説は、なぜ具体的事実の錯誤は構成要件的故意を阻却しないとするのでしょうか。

それは、構成要件的故意における事実の認識・予見は、構成要件の枠によって抽象化されたものであると解するからだと言われます。

例えば、次の客体の錯誤の事例です。

この事例において、AはVに対して恨みを持っていたのであり、Vの弟であるWには何の恨みもありませんでした。ですから、自分が殺してしまったのがVではなくWだったと知って、Aはきっと衝撃を受けることでしょう。

しかし、それでも、この場合にWに対する殺人罪について、Aに構成要件的故意を肯定することができるとされます。それはなぜかと言えば、構成要件的故意における事実の認識・予見は、構成要件に該当する「生(ナマ)の事実」が行為者の内心に反映されたものではなく、「構成要件の枠で抽象化された事実」と解されるからです。

つまり、生の事実としてAが想定していたのは、あくまで「Vを殺す」というものであったとしても、構成要件的故意としては「人を殺す」という程度に、いわば「ふるい」にかけられ、細かい事実は取り除かれ、抽象化されるからです。

そして、Aの内心は、生の事実として「Vを殺す」というものであろうが、結局「人を殺す」という抽象化されたレベルでは「その認識があった」ことには変わりがない、と評価されるからです。

では、なぜ構成要件的故意における事実の認識・予見は、このような構成要件の枠組みで抽象化されたもので足りると解されているのでしょうか?

それは、行為者にこの程度の抽象化された認識が存在する限り、法は行為者に対して(殺人罪に対する)反対動機の形成を要求することができるからです。

法は、殺人罪によって「人を殺す」という行為を禁止しています。そうであれば、行為者が「およそ人」を殺すという認識を持つ限り、行為者は、この法による「人を殺すな」という禁止規範に直面し、行為を思いとどまるように法によって要求されます。

そしてその際、行為者に必要とされる認識は、客観的につぶさに正しい「Wを殺す」という認識である必要は、必ずしもありません。たとえ「Vを殺す」という誤認であっても、「人を殺す」という認識をもっていたという限度では「正しい認識」であると言うことができ、かつ、その限度の認識があれば、殺人罪の反対動機の形成を要求する素地としては十分だと考えられます。

それゆえ、構成要件的故意の内容としては、構成要件の設定した枠組み以上の「生々しい事実」は必要ではなく、その「生々しい事実」の部分に誤りがあったとしても、それは無視されるということになるのです。

以上をまとめれば「たとえVを殺そうと思っていようが、Wを殺そうと思っていようが、Aが人を殺そうという認識をもっていたことには変わりがなく、その限度の認識があれば、法は、直ちにAに対して、殺人罪に対する反対動機を形成するよう(つまり、実行行為を思いとどまるよう)要求することができる」からです。

そして、Aに対して故意責任を問うには、このように、Aの内心に与えられた情報によって反対動機の形成が容易であったのに、これを乗り越えた、ということで十分だからです。

法定的符合説は、このような論法を「方法の錯誤」の場合にも、まったく同様に展開します。例えば、次の事例です。

この場合の場合、Bには、彼女であるX女を殺す気など毛頭ありません。ただ、Yを殺したかっただけです。

しかしそれでも、実際に死んだX女に対する殺人の構成要件的故意がBに認められるかどうかを問う場合、Bが殺そうとしたのがYであること、BにはXを殺す気などなかったことなどは、構成要件の「ふるい」にかけられ、サラサラと落とされてしまいます。最後に「ふるい」の中に残るのは「人を殺す」という認識・予見だけです。

そして「人を殺す」という認識・予見があったのにもかかわらず、その実行行為に出たのであれば、故意責任を問うことに不足はありません。

ですから、この場合「Xに対する殺人罪」の成否を検討する際、Bには人を殺すことの認識・予見があったという意味で「Xに対する殺人罪」の「構成要件的故意」を認めることができる、というわけです。

もっとも、BがもともとXを殺す気などなかったこと、本当はYを殺そうとしたこと、また、Yを殺そうとした理由などは、殺人罪の成否を検討するうえでは「ふるい」にかけられ、無視されますが、それはあくまで「殺人罪の成否」を検討する際にそうだということにすぎません。

BにXに対する殺人罪が成立するとして裁判において有罪の判決がなされる際には、その量刑がなされますが、その量刑にあたってはこのような事情は量刑に影響するもの(つまり情状)として考慮されることになります。

3 具体的符合説による処理

では、具体的符合説では、具体的事実の錯誤についてどのような処理がなされるでしょうか。

まず「客体の錯誤」による処理は、法定的符合説と変わりません。先の「客体の錯誤」の事例においては、具体的符合説を採用する場合でも、Aには「Wに対する殺人罪」について構成要件的故意が認められることになります。

その意味で、具体的符合説も、構成要件の枠のレベルで故意を抽象化しているといえます。具体的符合説だからと言って、構成要件的故意の認識対象を具体的に考えている、構成要件に該当する具体的な「生の事実」をそのまま構成要件的故意における事実の認識・予見としている、などというワケではありません。

その意味では、具体的符合説の論者が、自らの立場を「具体的法定符合説」と称するのは、理由のないことではありません。具体的符合説も、法定的符合説と同様に、構成要件の枠によって故意の認識対象たる事実を抽象化しているからです。その意味では間違いなく「法定符合説」なわけです。

ただ、その抽象化の程度が法定的符合説とは異なります。その意味では、法定的符合説のほうがより抽象的に、具体的符合説のほうがそれよりはやや具体的に、故意の認識対象を抽象化していると言えます。

では、それは、どのレベルの抽象化なのでしょうか? 法定的符合説による抽象化とはどこが違うのでしょうか? そして、そのレベルにとどめる理由は何なのでしょうか?

具体的符合説は「客体の錯誤」の事例では、発生した事実に対する構成要件的故意を認めますが、「方法の錯誤」の事例では、発生した事実に対する構成要件的故意の成立を認めません。それゆえ「方法の錯誤」についての先の事例では、Xに対する殺人罪につきBの構成要件的故意を否定します。

では、どうしてそうなるのでしょうか?

巷に出回っている解説書などでは、法定的符合説が「人」というレベルで構成要件的故意の認識対象を抽象化しているのに対し、具体的符合説では「この人」「あの人」というレベルで故意の抽象化がなされているのだ、という説明もあります。

つまり、方法の錯誤の場合、Bは、Yつまり「あの人」を殺すつもりで、Xつまり「この人」を死なせてしまったのだから、Bには、Xつまり「この人」(=X)を殺すという殺人罪の構成要件的故意はない、という説明です。

なるほど。確かに、このように考えれば、なぜ具体的符合説が「客体の錯誤」については発生事実についての認識を認め、「方法の錯誤」についてそれを認めないかについての説明にはなります。

客体の錯誤の場合は、あくまで「この人」(=w)を殺そうとして「この人」(=W)を殺していますが、方法の錯誤の場合は「この人」(=Y)を殺そうとして「あの人」(=Y)を死なせてしまっているからです。

しかし、その説明は理解できるとしても、では、なぜ具体的符合説は「この人」「あの人」というレベルでしか構成要件的故意の認識対象を抽象化しないのでしょうか。その理由は何でしょうか?

しかし「そうでなければならない理由」は、この説明にはありません。

この点については、具体的符合説は法益の帰属主体についての認識を重視しているのだという解説もあります。つまり、客体の錯誤の場合は、攻撃の対象としている「この人」の法益を侵害しようとして「この人」の法益を侵害しているが、方法の錯誤の場合は「この人」の法益を侵害しようとして、「あの人」という別の主体の法益を侵害してしまっている。そこで、方法の錯誤の場合は、「あの人」の法益を侵害する認識・予見はなかったので、そこに故意を認めることはできない、という説明です。

う~ん、なるほど!

しかし、私からすると、これはちょっと違うような気がします。例えば、次の事例などどうでしょう。

【事例】 かつてCはVによって自分の住む村を焼かれた。10年を経て、Cは、Vを殺害しようと企てた。ある夜、Cは、VがWと一緒に歩いているのを見つけ、背後から近づくと、ピストルで狙いを付け、発砲した。Cは、2人のうち右側を歩いている人影がVだと思い、右側の人物を狙って発砲したが、手元が狂い、弾丸は左側を歩いている人物の背中に命中した。そして、左側の人物は、バッタリと倒れ、絶命した。右を歩いていた人物が、その事態に驚き、Cのほうを振り返ったが、驚いたことに、その人物はWであった。Cは、思いがけず、Vを殺害することに成功したのだった。

この事例は「客体の錯誤」と「方法の錯誤」が競合したものです。

客体の錯誤と方法の錯誤は、排他的な関係に立つものではないので、競合することも可能です。そして、この二重の錯誤により、この事例では、Cは企図したとおり、まんまとVの殺害を果たしています。

では、この場合、具体的符合説ならばどのような判断を下すでしょうか? CのVに対する殺人罪につき、構成要件的故意を認めるでしょうか?

もし具体的符合説の狙いが「法益主体の認識」にあるのだとしたら、そもそもCは「この人=W」の法益を侵害しようとする以前に「あの人=V」に対する法益侵害を企てていたわけですから、この場合、CにVに対する殺人罪の構成要件的故意を認めてもよさそうにも思えます。

しかし、私が推測するところでは、おそらく具体的符合説は、この場合、Vに対する殺人罪の構成要件的故意を認めないのではないかと思います。そして、Wに対する殺人未遂罪とVに対する過失致死罪という結論を認めることになるものと思います。

私がそう考える理由について、以下で説明しましょう。

第4 法定的符合説と具体的符合説の対立の根っこ

1 故意責任と反対動機形成の要求

法定的符合説が、構成要件的故意における事実の認識・予見を「構成要件の枠により抽象化された限度」で抽象的に捉えるのは、その程度に抽象化された事実を認識していれば、当該犯罪の反対動機を形成するのに十分だと考えたからでした。

そして、そのこと自体は「客体の錯誤」の場合であっても「方法の錯誤」の場合であったも変わりません。

いまから自分は人を殺すのだということを認識し、自分の行為によって人が死ぬのだと予見していれば、そこには「実行に出ることを思いとどまれ」という法による反対動機形成の要求が直ちに働きます。

だから、法定的符合説は、具体的事実の錯誤については「客体の錯誤」であれ「方法の錯誤」であれ、構成要件的故意を阻却しないと結論づけました。

しかし、具体的符合説は「方法の錯誤」の場合には、これを否定します。それはなぜか?

私が思うに「方法の錯誤の場合は、客体の錯誤の場合とは異なり、行為者は、外界を支配し切れていなかった」と考えるからではないかではないでしょうか。

2 故意責任の基礎

人(人格)は、自己の身体を支配しており、自己の自由意思によって自由に身体を動かすことができます。このような「身体に対する意思支配」を通じて、人は「行為」をします。そして、その行為によって、因果の流れを操作し、「結果」としてある法益を侵害することが「犯罪」というものの実体だと言えます。

つまり、人格が意思支配によって身体を操作して行為をし、その行為が因果の流れを操作して、法益を侵害する。

この流れを逆に辿ると、ある法益侵害は、因果の流れを遡ってある行為に帰属し(客観的帰属)、その行為は、意思支配を遡ってある人格に帰属します(主観的帰属)。

こうして結局のところ、その人格はその法益侵害結果を支配していたと言え、その責任(法的非難)を問われることになります。

こうした「法益侵害をしたことについての責任の帰属」が認められるためには、単にその人の「行為」から「結果」が発生したことや、行為者がその身体を自己の意思によって自由に動かすことができたということだけではなく、その人格が、是非善悪を判断し、その判断に従って行動を制御することができる能力(=責任能力)をもち、さらには、外界の事実に対して認識・予見をしていたことが前提となります。

なぜなら、行為者に、責任能力や自己の身体に対する意思支配があっても、自己の行為がどのような結果をもたらすのかということについて行為の時点で認識・予見していなければ「その行為を思いとどまる」という判断をすることができないからです。

この、自己の行為がどのような結果をもたらすのかについての認識・予見が「故意」の実体です。

そして、このような「故意」がある場合は、行為者には「その行為に出てよいか、いけないか」についての十分な判断材料が与えられており、法は行為者に対して直ちに「行為に出ない」という反対動機の形成を要求できるので、これが刑事責任の原則的な基礎となります。

3 過失責任との比較

この点、過失の場合は、行為者にはいまだ十分な判断材料が与えられていないため、行為者は、その時点では、自分の行おうとしている行為が「ある犯罪」であるとの判断はできません。

しかし、注意深く振る舞えば、その行為が犯罪であると判断できるに足りる事実の認識・予見ができるので(予見可能性)、法は、行為者に対して、注意深く振る舞い、必要な事実を認識・予見することを要求します。

そして、そのような必要な事実を認識・予見したうえで、その行為に出ないという判断をすること(反対動機の形成)を求めます。

しかし、この場合、仮に行為者が軽率に振る舞い、結果を予見せず、行為に出てしまい、法益侵害結果を発生させてしまったとしても、その行為者は、事実を十分把握していたわけではなく「外界を充分に支配していた」とは言えないので、その刑事責任は、故意の場合に比べて軽くなります。

このように、故意責任と過失責任との違いは、外界の事実をどの程度認識・予見していたか、つまり、外界を支配していた程度の違いに由来します。

4 故意責任を認めるために必要とされる「支配」の意味

そうすると、事実の錯誤があっても「構成要件的故意」を認めてよいのはどのような場合かという問題は、外界に対するどの程度の認識・予見があれば、「外界を充分に支配していた」として故意責任を肯定するのに充分か、という問題だといえます。

更に言えば、何をもって「支配していた」と言えるかということです。そして、ここについての見解の違いこそが、法定的符合説と具体的符合説の違いの「肝」であろうと私は思います。

「支配している」という言葉は、本来的には「意のままに自由にできる」という状態を意味しています。

そうすると、行為者が「外界を支配していた」ということは、本来的には、行為者が外界を意のままにできたということを意味するでしょう。

では、錯誤がある場合はどうでしょう。

客体の錯誤の場合、例えば、先の事例のAは、この頭をバットで殴ろうと思って、その頭を殴っています。

その意味では、自分の身体を操作して発生させようとした結果を、自己が内心で思い描いたとおりに発生させています。間違ったのは、その頭が「V」のものではなく、実際は「W」のものであったという点だけです。

これに対して、方法の錯誤の場合はどうでしょう。Bは、石をYの頭にぶつけようとしました。しかし、狙いが逸れ、石は、Xの頭のほうへと飛んで行ってしまいます。そして、Bがぶつけようとした対象ではない、Xの頭にぶつかってしまいました。

この場合、Bは、外界を充分に操作できていたかと言えるでしょうか?

言えないでしょう。石は、Bの意図していない方向へと飛んでいってしまったのですから。だから、この場合、行為者は「外界を充分に支配できてはいなかった」と具体的符合説は言います。そして、それゆえに、Bに対しては故意責任を問うことはできない、と。

その意味では、客体の錯誤と方法の錯誤の競合事例でも同じです。Cは、右側の人物の背中を狙って弾丸を発射したのに、命中したのは左側の人物の背中です。Cは、外界を上手く操作できていませんでした。結果として、Cは、企図したとおり、Vを殺害できているとも言えますが、それは偶然のことです。日常でよく言うところの「結果オーライ」です。しかし、Cは、そのとき「外界を充分に支配することはできていなかった」のです。

その意味で、具体的符合説は、錯誤の競合事例のCの場合も、Vに対する殺人罪の構成要件的故意を認めないだろう、と私は思います。

このように具体的符合説は、故意責任の基礎に立ち返り、行為者は外界を充分に支配できていたかを問い、客体の錯誤の場合は外界を充分支配できていたと言えるが、方法の錯誤の場合は、行為者は外界を充分には支配できていなかった(=充分に上手く思い通りに操作できていなかった)として、その故意責任を否定しているものと考えられます。

では、この点について法定的符合説はどのように考えているのでしょうか?

故意責任の基礎に関する考え方は、具体的符合説も法定的符合説も同じです。何が違うかと言えば、ここにいう「支配」とはどういう状態を意味するかという点です。

この点、具体的符合説は、極めて素朴に「行為者は外界を充分に上手く操作できていたか」を問題にします。まさに、日常用語でいう「支配」できていたかを問うものと言ってもよいでしょう。

これに対して、法定的符合説は「行為者は結果の発生を防止できたか」ということだけを問題とします。行為者による「支配」をこのような意味に捉えます。

先の事例で言えば、客体の錯誤の事例にせよ、方法の錯誤の事例にせよ、行為者(A、B)は「人を殺す」ことを認識・予見していました。そして「人を殺す」ということさえ認識・予見していれば、行為者は、それを実行に移せば殺人罪となること、それは違法な行為であることを充分に認識することができます。

このような事態において、法は、行為者に対して反対動機を形成して、実行行為に出ないことを要求します。それにもかかわらず、行為者は、実行に出て、結果を発生させます。

しかし、行為者には実行行為に出ずに、結果を発生させないということが可能でした。そこで、この場合、行為者は、この時点で、結果の発生・不発生を左右できる立場にありました。

しかも、殺人罪の反対動機を形成するうえで充分な判断材料(人を殺すという認識・予見)を有していました。

だから、行為者は殺人罪の結果について支配していたと言ってよい。これが法定的符合説の理屈です。

つまり、法定的符合説では、行為者が「結果」を支配していたか否かが重要で、結果を「支配していた」と言えるためには、行為者が、実行の着手の時点で結果の発生・不発生を左右できる立場にあり、かつ、実行の着手を思いとどまる反対動機の形成のための充分な判断材料が与えられていて「実行行為を止めようと思えばできたし、止めていれば結果は発生しなかった」という状況にあれば足りると考えます。

そして「その後の因果の流れまでも思い通りに操作できていた」という必要はないということです。

第5 おわりに

前述したように、故意責任の基礎には、行為者(人格)が意思による身体の支配を通じて、行為を行い、因果の流れを操作して結果を発生させます。

そこで、どのような内心の状態であれば「行為者は事態を意思によって支配していた」と言えるのかということが、故意責任では問題となります。

そして、この点に対する理解が、法定的符合説と具体的符合説では異なるのでしょう。

ここに構成要件的事実の錯誤をめぐる法定的符合説と具体的符合説との「対立の根っこ」があるように私には思えます。

みなさんはどう思いますか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?