【学ぼう‼刑法】入門編/総論22/構成要件的事実の錯誤(2)/抽象的事実の錯誤

第1 はじめに

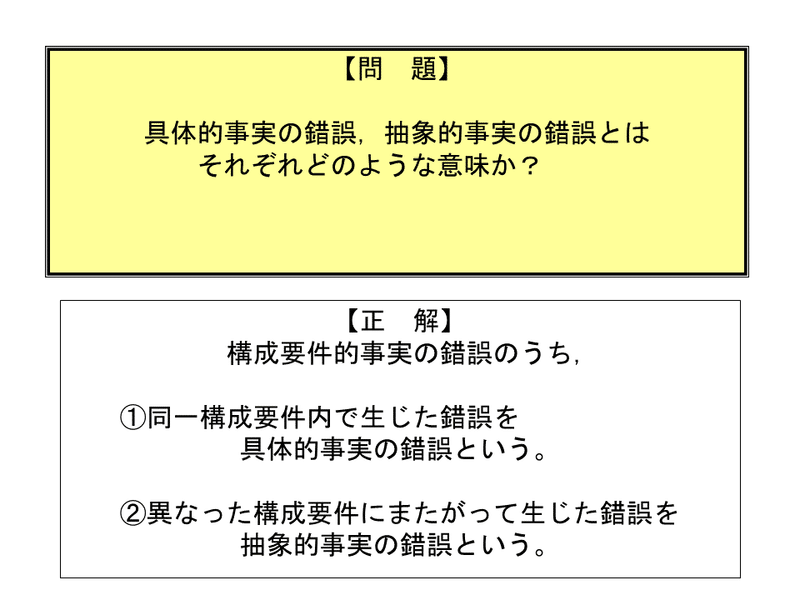

前回は、構成要件的事実の錯誤のうち、具体的事実の錯誤(同一構成要件内で生じた錯誤)のお話をしました。

今回は、構成要件的事実の錯誤のうち、抽象的事実の錯誤(異なる構成要件にまたがって生じた錯誤)のお話をします。

……が、その前に、前回の復習を軽くしておきましょうか。

まずは、用語の意味を確認しましょう。

次に、具体的符合説と抽象的符合説の内容を確認しましょう。

具体的符合説と法定的符合説では、錯誤が客体の錯誤か方法の錯誤かによって処理が変わります。また、方法の錯誤の場合には、法定的符合説の中でも一故意犯説を採るか数故意犯説を採るかで、結果の発生しなかった客体に対する故意未遂罪を認めることができるかは、変わってきます。

思い出しましたか?

では、これを踏まえて、今回は、抽象的事実の錯誤の事例について見て行くことにしましょう。

第2 抽象的事実の錯誤

今回は【事例い】から【事例ち】までの8つの事例を扱います。

1【事例い】

この【事例い】を大学の授業などで紹介すると、学生からすぐさま「インターネットでバズーカ砲が買えるんですか?」なんて質問が出たりしますが、まあ、この問題の本質はそこにはありません(笑

どうせ「教室事例」ですから、威勢よく行こう、ということでバズーカ砲なんかを持ち出したワケですが、もちろん、そんなものは日本では買えないし、そんなもの持ち歩いていたら、それ自体大変な問題になるでしょう。

けれども、そこはあくまで「教室事例」と割り切って、無視して考えてください(笑

バズーカ砲以外のヴァリエーションとしては「崖の上からトラックのタイヤを転がす」という事例もあるのですが、まあ、今回は、威勢良くバズーカ砲で行きましょう。

さて、この問題で考えていただきたいのは、行為者甲は、主観的には、客体を「家」だと思っていたが、実際に壊したのは「映画のセット」だった、という点です。両者の違いは「家」であれば、それは「建造物」であり、建造物損壊罪の客体だが、「映画のセット」であったとしたら、それは動産であり、器物損壊罪の客体にしかならない、という点です。

刑法

(建造物等損壊及び同致死傷)

第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

(器物損壊等)

第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

さて【事例い】において行為者甲の罪責を考える場合、どの犯罪について考えるべきでしょうか?

(1)2つの罪の成否を検討する

まず、抽象的事実の錯誤を処理する際に注意してほしいことは、ここでは、必ず2つの犯罪の成否について考える、ということです。

抽象的事実の錯誤は、異なった構成要件にまたがって生じた錯誤です。そこでは、行為者の主観(意図・予期)と、客観(実際に発生した事実)とが、異なる構成要件にまたがる形でズレています。

つまり、主観的にはA罪をするつもりだったけど、客観的に発生したのはB罪の事実であるということです。そのため、この場合は、A罪・B罪のどちらか1つを取り上げて検討するのではなく、必ず両方検討するのだ、ということです。

本問の場合は、主観的には建造物損壊罪のつもりだったが、実際に実現したのは器物損壊罪だった、ということですから、この両罪の成否について検討します。

(2)どちらの罪から検討するか?

では、抽象的事実の錯誤の場合には必ず2つの犯罪について検討するとして、どちらの犯罪から検討すべきでしょうか?

主観的に意図していた犯罪か?

それとも、客観的に実現した犯罪か?

実は、検討の順番は、そのいずれでもありません。

正解は「重い罪から検討する」です。

これは、刑法の事例問題において、1つの行為(または一連の行為)に何らかの犯罪が成立するかを検討する際には、原則として、重い罪から検討するというのがセオリーだからです。

【なぜ重い罪から検討するのか?】

これは、刑法の場合、一般的には、重い罪のほうが軽い罪の特別法の関係に立つと考えられるからです。法学の知識として学ぶことですが、法には形式的な適用の順序があります。

①上位法は、下位法に優先する。

②特別法は、一般法に優先する。

③後法は、前法に優先する。

というものです。

そして、刑法の場合には、重い罪について定めた条文と軽い罪について定めた条文とでは、一般的には、前者が特別法、後者が一般法と考えられます。そのため、まずは特別法にあたる重い罪のほうから先に検討するというのがセオリーなワケです。

もっとも、中には例外もあって、例えば、偽造通貨行使罪(刑法148条2項前段)と収得後知情行使罪(刑法152条)とでは、前者のほうが刑が重いのですが、後者のほうが特別法なので、こちらを先に検討すべきということになります(後者が成立すると、前者の成立は、法条競合によって排除される)。

これは、殺人罪(刑法199条)と同意殺人罪(刑法202条後段)と場合も同様です。前者のほうが刑が重いのですが、後者のほうが特別法なので、こちらを先に検討すべきということになります。

そこで【事例い】の場合には、甲が意図していた建造物損壊罪のほうが法定刑が重いので、まずは、その成否から検討するということになります。

(3)建造物損壊罪の成否

では、この事例で、建造物損壊罪は成立するでしょうか?

ここで、まずは、この事例が建造物損壊罪の客観的構成要件である「建造物……を損壊した」に該当するか、が問題となります。

しかし、これは該当しません。甲が損壊したのは、映画のセットにすぎず、建造物ではなかったからです。

つまり、主観的構成要件要素について検討するまでもなく、この時点で、甲には建造物損壊罪は成立しないことになります。

(4)器物損壊罪の成否

そこで、次に2つ目の犯罪、つまり、器物損壊罪の成否について検討します。

ア 器物損壊罪の客観的事実はあるか?

まず、検討すべきは、客観的構成要件が充たされているか、ということです。これは、充たされていると言ってよいでしょう。

甲は、映画のセットに向けてバズーカ砲を撃ち、結果として、映画のセットを破壊しています。映画のセットは「他人の物」に該当しますし、それを破壊したことは「損壊した」に該当します。

なお「損壊」とは、判例・通説によれば、その物の効用を侵害することを言い(効用侵害説)、必ずしも、物理的に破壊する必要はないとされますが、物理的に破壊した場合も、もちろんこれに含まれます。

よって【事例い】は、器物損壊罪の客観的構成要件は充足します。

イ 器物損壊の構成要件的故意はあるか?

次の問題は、器物損壊罪の主観的構成要件を充たすか、つまり、構成要件的故意はあるか、ということです。

しかし、ここに問題があります。「錯誤」があることです。

つまり、甲が客観的に実現したのは「他人の物を損壊する」という事実であったのに対して、甲が主観的に意図していたのは「他人の建造物を損壊する」ということであったということです。

では、この場合に構成要件的故意は阻却されるでしょうか?

この点について、法定的符合説の基本的な考え方を紹介すれば、それは次のような内容となります。

つまり、②により、抽象的事実の錯誤は、原則的に、構成要件的故意を阻却すると法定的符合説は考えます。ただ、これには例外があり「両構成要件の重なり合う限度で、軽い罪の構成要件的故意を認めることができる」と言います。これは一体、どういう意味でしょうか?

次の図を見てください。

これは「建造物」という概念と「物」という概念との関係を表した図です。

ちょうど2段重ねのケーキのような形をしていますが、

下のケーキを「a」とし、上の小さなケーキを「b」とすると、

物という概念が「a」であるのに対して、

建造物という概念は「a+b」で出来ているということです。

具体的に言えば、

物という概念は「有体物」つまり、空間の一部を占める存在で、気体、液体、固体をいうとされます。

これに対して、建造物は「有体物」のうち「土地に定着し、壁または柱で支えられた屋根を持ち、その内部に人が出入りできる構造のもの」というのがその定義です。

つまり、建造物の概念は、有体物(a)のうち、建造物に特有の特徴(b)を持ったものを言う、ということです。

そして、2つの概念がこのような関係にあるとき「a」と「a+b」の概念とは、「a」の限度で重なっている、と言えます。

つまり、「物=器物」と「建造物」とは「物=器物」の限度で重なっているということです。そして、両者がこのような関係にある場合には「a+b」を認識したことは「a」を認識したものである、と言うことができます。

それは当然でしょう。建造物は「物」の一種なんですから、建造物を認識したことは、物を認識したとも評価できるからです。

そこで、話を【事例い】に戻すと、次のように言うことができます。

建造物を損壊する意図で、器物を損壊した甲には「器物を損壊する」という認識がある、と。

そこで、法定的符合説に立てば、器物損壊罪の構成要件的故意があるものとして、【事例い】の甲には、器物損壊罪の構成要件該当性を認めることができます。

さらに、甲には、特に違法性阻却事由も責任阻却事由もないでしょうから、甲には、器物損壊罪が成立する、と言えます。

では、法定的符合説ではなく、具体的符合説(具体的法定的符合説)の場合には、【事例い】はどのような結論になるでしょうか?

具体的符合説の考え方は、次のとおりです。

具体的符合説と法定的符合説との違いは、方法の錯誤の場合に故意を阻却するか否かという点です。その部分を除けば「抽象的事実の錯誤は、原則として故意を阻却するが、両構成要件の重なり合う限度で、軽い罪の構成要件的故意を認めることができる」という点は、同じです。

【事例い】の場合は、客体の錯誤の事例なので、この場合は、具体的符合説でも、法定的符合説と結論が異なりません。

さて、1つの事例を解いたところで、抽象的事実の錯誤の解き方の手順が少し解ったでしょうか?

では、次の問題に行きましょう。

2【事例ろ】

さて【事例ろ】は、【事例い】とは、主観と客観とが逆転した事例です。

【事例い】の場合は、重い罪(建造物損壊)のつもりで、結果として軽い罪(器物損壊罪)の事実を実現した、という場合でしたが、【事例ろ】の場合は、軽い罪(器物損壊罪)のつもりで、結果的に重い罪(建造物損壊罪)の結果を実現してしまった、という場合です。

この場合、前者を第Ⅱ類型の錯誤、後者を第Ⅰ類型の錯誤と呼んだりもするのですが、解りにくいので、私は、前者を「頭の重い錯誤」、後者を「頭の軽い錯誤」と呼んでいます。

そして【事例ろ】は「頭の軽い錯誤」の場合です。

さて、この場合はどういう処理になるのでしょうか?

まず、この場合も刑法の事例問題のセオリーに則って、重い罪から検討してみましょう。

(1)建造物損壊罪の成否

まず、建造物損壊罪の成否です。

ア 建造物損壊罪の客観的事実はあるか?

この場合、甲は、客観的には、他人の家にバズーカ砲を打ち込んで、他人の家を破壊しているワケですから、建造物を損壊したという客観的事実は存在すると言えます。

イ 建造物損壊罪の構成要件的故意はあるか?

では、建造物損壊罪の主観的構成要件事実、つまり、構成要件的故意はあるでしょうか?

甲は、他人の家(建造物)を、映画のセット、つまり、他人の物(器物)だと思っていました。

先ほど検討したように「建造物」と「物」とは、「物」の限度で重なり合っていると言えます。そこで「建造物」を認識した場合には、その事実は、同時に「物」を認識したとも評価することができました。

しかし、この場合「物」の概念が「建造物」を包摂しているのであって、「建造物」の概念が「物」を包摂しているわけではりません。つまり「物」を認識していたからと言って、そこに「建造物」の認識があると評価することはできません。

したがって、両概念は「建造物」の範囲で重なり合うとは言えないので、行為者甲には、建造物を損壊するという認識、つまり、建造物損壊罪の構成要件的故意は認めることができない、ということになります。

さて、この「頭の軽い錯誤」に関しては、条文があります。刑法38条2項です。次の条文の赤字の部分です。

(2)器物損壊罪の成否

こうして【事例ろ】では、甲は建造物を損壊したにもかかわらず、建造物損壊罪を認めることができないので、次に、器物損壊罪の成否を検討してみます。

まず、構成要件に該当する客観的事実があるかですが、甲は「他人の家」つまり「他人の建造物」を損壊しています。

しかし「建造物」と「物」との間には、先ほど見たように、概念上の重なり合いがあります。そこで、他人の建造物を損壊したという事実は、他人の物を損壊したという事実としても評価することが可能です。

そこで、この場合、甲の行為は、器物損壊罪の客観的構成要件を充足すると言うことができます。

では、主観的構成要件、つまり、構成要件的故意はどうでしょうか?

そもそも、甲は「映画のセット」だと思ってこれを破壊している、つまり、器物損壊罪の意図で行為したものです。ですから、そこには当然に器物損壊罪の構成要件的故意は認められるということになります。

以上のようにして、【事例ろ】の場合の甲には、器物損壊罪の成立が認められることになります。

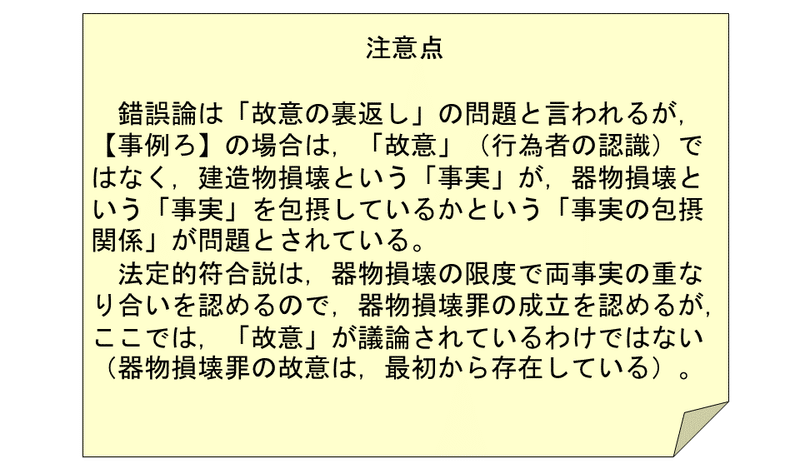

(3)認識対象の抽象化と事実の抽象化

ここで、とても大事な事実について説明しておきましょう。

【事例い】と【事例ろ】を通じて、法定的符合説が用いる「構成要件の重なり合う限度」というものがどういうことかということを見てきました。

しかし【事例い】と【事例ろ】では、何の議論をしているのか、ということがまったく違っているということに注意する必要があります。

【事例い】では「建造物を損壊する」と意図していたことは「物を損壊する」と意図していたことを含んでいるか、ということを問題としました。ここで議論しているのは、あくまで主観的な意図の問題です。

これに対して【事例ろ】では「建造物を壊した」という客観的事実は、「物を損壊した」という客観的な事実として評価可能か、ということが問題とされています。つまり、ここで議論されているのは、客観的事実に対する評価という問題です。

これらの問題は、別々のことを議論していますが、実際のところ、ここで必要とされる「重なり合い」をあくまで「a」と「a+b」との関係のときに限定して用いるだけならば、実は、あまり大きな問題にはなりません。このような見解を「構成要件的符合説」といいます。

けれども、この先、勉強が進むと解りますが、現在の法定的符合説は、このような「a」と「a+b」という関係を超えて「重なり合い」を許容してゆくようになっています。いわゆる「罪質符合説」などへと向かう方向です。

しかし、これが可能なのは、あくまで、主観面を抽象化する場合、つまり、認識対象を抽象化する場合に限られます。

認識対象の抽象化は、前回も触れたとおり、客観的事実のうち、故意として内心に反映されていなければならない事実の解像度はどれくらいのレベルであれば足りるか、という問題です。

そして、結論的に言えば、その解像度は、反対動機の形成にとって問題のないレベル、つまり、規範に直面した言い得るレベルであれば問題はない、と言うことになります。

しかし、これが可能なのは、それが故意の問題だからです。

ところが、議論のフィールドが客観的事実の問題の場合は、異なります。抽象化を推し進めることは、客観的には存在していない事実で処罰することになってしまうという事態を招来します。

具体的にこれが問題となるのは、特に薬物事犯の場合です。ここでは、主題が変わってしまうのでこれ以上は話を進めませんが、薬物事犯の錯誤について勉強するときには、このことを思い出してください。

3【事例は】

次の問題に移りましょう。今度は、方法の錯誤の問題です。

この【事例は】は、【事例い】が客体の錯誤であったものを、方法の錯誤に変更しただけです。

そこで、何が変わるかと言えば、法定的符合説では【事例い】の場合とまったく異なりません。建造物損壊罪の客観的事実は存在しないので、建造物損壊罪は成立せず、器物損壊罪については、客観的事実が存在するとともに、「建造物」を壊す意図(a+b)は、「物」を壊す意図(a)を含んでいるので、重なり合う限度で器物損壊罪の構成要件的故意を認めることができます。そこで、甲には、器物損壊罪が成立することになります。

しかし、具体的符合説(具体的法定的符合説)に立つ場合は、話が変わります。「建造物」と「物」の概念は重なり合っても、「この建造物」と「あの器物」とでは重なり合いません。そこで、器物損壊罪の構成要件的故意を認めることができず、この場合の甲は、犯罪不成立となります。

しかし、この結論は、かなり不当なように思えないでしょうか?

もしこれが不当だと感じられるとすれば、具体的符合説を採用することは、かなり厳しい、ということになります。

具体的符合説からの唯一の解決方法は、自動車を損壊したことについて「未必の故意」を認めるということでしょう。自動車が近くにあったのであれば、もちろん「未必の故意」が認められることも少なくないでしょう。

ただ、これは「そういう事実があれば」という事実認定の問題であって、理論的には、ここは具体的符合説の弱い部分でしょう。

4【事例に】

こんども、方法の錯誤の事例ですが、【事例ろ】を変形した「頭の軽い錯誤」の事例です。

そこで、この場合も、法定的符合説に立てば、【事例ろ】の場合とまったく同じ結論になります。つまり、建造物損壊罪については、客観的事実は存在するものの、建造物を壊すという認識はないので、構成要件的故意が阻却され、建造物損壊罪は成立しません。

他方、器物損壊罪については、建造物を破壊したという事実は、器物を破壊したという事実として評価可能なので、器物損壊罪の客観的構成要件を充たし、かつ、そもそも甲には器物損壊の意図があったので、甲には器物損壊罪が成立する、ということになります。

これに対して、具体的符合説に立つ場合には、方法の錯誤の事例であるため、「この物」を壊すという意図で、「あの建造物」が壊れたという場合には「あの物」を壊すという限度でも構成要件的故意を認めることができないため、器物損壊罪は成立せず、甲には犯罪は成立しないことになります。

5【事例ほ】

次の事例は、ある意味【事例い】と似ているのですが、意図した犯罪と実現した犯罪とがまったく異質である、という場合です。

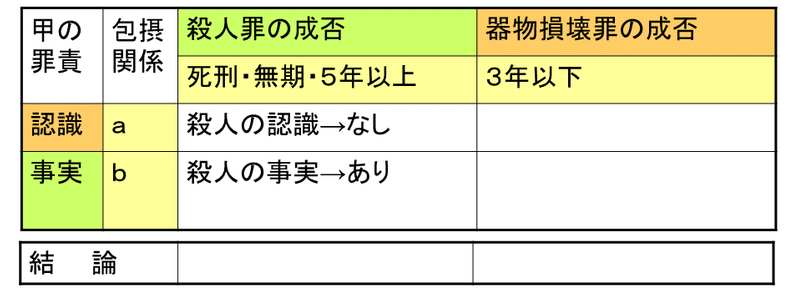

この場合も、2つの犯罪について検討することになりますが、問題となる犯罪は、甲が意図していた殺人罪と甲が実現した器物損壊罪です。

刑法

(殺人)

第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

(器物損壊等)

第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

(1)殺人罪の成否

まず、刑法の事例問題のセオリーに従えば、重い犯罪から検討して行くことになりますので、まず、殺人罪から検討します。

最初に、客観的構成要件事実ですが、人が死んでいないので、殺人罪の構成要件的結果がなく、この時点で、殺人罪の客観的構成要件には該当しないこととなります。

そこで、この時点で殺人罪(既遂)は不成立なのですが、では、殺人未遂罪(刑法203条、199条)はどうでしょうか?

刑法203条は、199条つまり殺人罪の未遂を罰するとしています。そして、刑法43条本文によれば、未遂とは「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」場合です。

(未遂罪)

第203条 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。

(未遂減免)

第43条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

(未遂罪)

第44条 未遂を罰する場合は、各本条で定める。

そこで、未遂罪の構成要件要素は、①既遂罪の実行行為を開始したこと(実行行為の存在)、②既遂罪の構成要件的故意に相当する心理状態(未遂の故意+超過的内心傾向)の2つになります。図示すると次のようになります。

では、甲は、殺人罪の実行に着手した(殺人罪の実行行為を開始した)と言えるのでしょうか?

殺人の実行行為は、人を死亡させる現実的危険のある行為です。

しかし、この【事例ほ】において、甲がバズーカ砲で狙って撃った客体は、人ではなく、彫像です。そこには、人はいません。そうなると、甲の行為によって人が死亡する現実的危険はない、とも言えそうです。

しかし、本当にそうでしょうか?

思い出してください。死体を生きていると思って、死体に向かって拳銃で銃弾を撃ち込む行為は、どうなったでしょうか?

これは、不能犯論において議論されている、いわゆる「死体事例」です。

この場合、殺人未遂となるか、不能犯となるかは、学説によって結論が分かれていたハズです。

そう考えると、この【事例ほ】の場合も同じではないでしょうか?

つまり、行為時におけるすべての事情を基礎として結果の発生する危険性を判断する客観的危険説によれば、客体が彫像であることが危険性判断の基礎に入りますから、甲の行為には、人を死亡させる現実的危険は存在しないことになります。

これに対して、具体的危険説によれば、行為者が知っていた事情および行為時の行為者の立場に立って一般人であれば知り得た事情だけが危険性判断の基礎事情となりますから、客体が人間ではなく彫像であることを、行為者が知らず、また、行為者の立場に立って一般人も知り得ないのであれば、そのこと、つまり、客体が彫像であるという情報が基礎事情に入りません。そこで、この場合、「人か人でないか不明な客体」をバズーカ砲で吹き飛ばす甲の行為には、人を死亡させる現実的危険性はあるか、を判断することになります。そして、そうであれば、その行為が人を死亡させる危険性のあることは否定されないでしょう。

そこで、具体的危険説に立てば、【事例ほ】の場合の甲の行為は殺人罪の実行行為と認められるので、甲には、実行の着手が認められる、ということになります。

では、主観的要件である「殺人罪の構成要件的故意に相当する心理状態」は認められるでしょうか?

これは、もともと甲は人を殺す気だったのですから、認めてよいでしょう。

よって、甲には殺人未遂罪が成立することになります。

(2)器物損壊罪の成否

さて、殺人未遂罪という充分重い犯罪の成立を認めることができた、ということで、ここで安心してはいけません。最初に言ったように、抽象的事実の錯誤の事例では、必ず2つの犯罪について検討する必要があります。

つまり、まだ、器物損壊罪が残っています。

では、こちらはどうでしょうか?

まず、甲は、バズーカ砲を撃って、彫像を破壊していますから、器物損壊罪の客観的構成要件事実は充たします。

では、主観的構成要件事実、つまり、構成要件的故意はどうでしょうか?

甲は、もともと「人を殺す」という意図で行為したにすぎず、「他人の物を損壊する」という意図で行為したわけではありません。

法定的符合説によれば(具体的符合説でも)、抽象的事実の錯誤は、原則として構成要件的故意を阻却します。

問題は、例外型にあたるか、つまり、両構成要件が重なり合うか、という点です。

しかし「人」と「物」とは、「建造物」と「物」との関係とは異なり、概念上「a+b」と「a」という関係に立ちません。いわば「a」と「b」つまり「人」と「物」とは、質的にまったく異なる客体と考えられます。

そこで、このような場合には「重なり合い」は認められないので、例外型にはあたらず、甲に器物損壊の構成要件的故意を認めることはできない、と考えられます。

つまり【事例ほ】では、甲には、具体的危険説に立てば殺人未遂罪の成立は認めることができるものの、器物損壊罪の成立は認めることはできない、ということになります。

6【事例へ】

次は【事例ほ】とは逆の事例、つまり「頭の軽い錯誤」の事例です。

(1)殺人罪の成否

この場合も、まずは殺人罪の成否から考えましょう。

まず、殺人罪の客観的構成要件を充たすかですが、甲は、バズーカ砲を撃って、大道芸人のAを死亡させているので、殺人罪の構成要件に該当する客観的事実は存在すると言えます。

次に、主観的構成要件事実、つまり、構成要件的故意ですが、甲は彫像を壊そうとしたにすぎず、人を殺す意図はありませんでした。ここには、抽象的事実の錯誤があります。

そのうえ、器物損壊の意図と殺人の意図が「重なり合うか」と言えば、重なり合いません。

よって、この錯誤は、殺人罪の構成要件的故意を阻却します。

よって、甲には、殺人罪は成立しません。

また、甲には、人に対して有形力を行使する意図もなく、暴行の構成要件的故意もないので、傷害致死罪も成立しません。甲に成立するのは、せいぜい過失致死罪(刑法210条)ということになります。

刑法

(過失致死)

第210条 過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。

(2)器物損壊罪の成否

では、器物損壊罪はどうでしょうか?

器物損壊罪の法定刑は過失致死罪よりは重いので、せめてこれくら認められてもという気持ちにもなるところです。

しかし、甲は、人を死亡させたのであって、他人の物を壊したわけではありません。そして、概念上も「人」と「物」との間には「a+b」と「a」という関係は成り立たず、両者は「a」と「b」という関係です。つまり、人を死亡させたという結果(a)は、物を壊した結果(b)として評価することはできません。

では、器物損壊罪の未遂罪はどうでしょうか?

仮に、人を死亡させたという結果を他人の物を損壊した結果と評価することはできなくても、具体的危険説に立てば、甲の行為は、他人の物を損壊する現実的危険のある行為(器物損壊罪の実行行為)と評価することができるのではないか?

そうすれば、器物損壊罪の既遂の成立を認めることはできなくとも、その未遂なら認めることができるのでは……

と考えたくなるところですが、実は、刑法のどこを探しても、器物損壊罪の未遂を罰するという条文は無いのです。つまり、刑法は、器物損壊罪の未遂を処罰の対象とはしていません。

そこで【事例ほ】の場合に、甲を殺人未遂罪で処罰することができたのとは異なり、【事例へ】では、甲を器物損壊罪の未遂として処罰するということはできないのです。

以上により【事例へ】の結論としては、甲には、過失致死罪が成立するにとどまる、ということになります。

ところで、猟師などが動物と間違えて人を撃ってしまい死亡させたという場合には、通常の過失致死罪(刑法210条)ではなく、業務上過失致死罪(刑法211条前段)が成立するとされます。

刑法

(業務上過失致死傷等)

第211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

そして、この場合であれば、一応、器物損壊罪の法定刑よりは重いので、不当な結果とはならないと言えるかもしれません。ただ、猟師の撃つ猟銃とは異なり、インターネットで購入したバズーカ砲を撃つ場合、それが「業務」と言えるか、という問題は残るでしょう(笑

7【事例と】

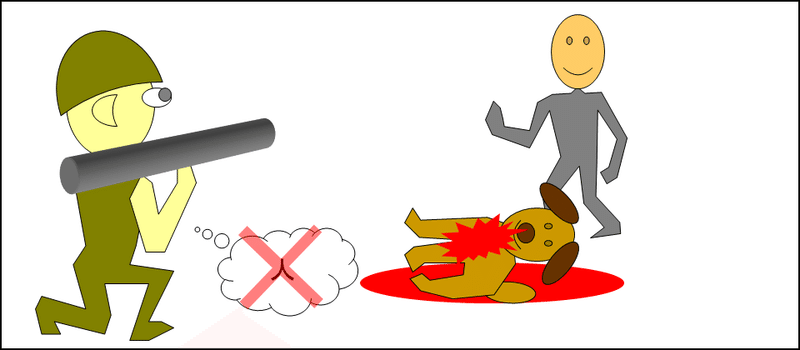

さて、今度は、殺人罪と器物損壊罪との間の抽象的事実の錯誤を、方法の錯誤にした事例です。まずは「頭の重い錯誤」の事例から。

この場合も、殺人罪と器物損壊罪が問題となります。

殺人罪から検討しましょう。

(1)殺人罪の成否

甲がその行為によって死亡させたのは「Aの犬」であって「人」ではないため、そこには殺人罪の構成要件的結果がありません。そこで、この時点で、殺人罪(既遂)が成立する余地はありません。

では、殺人未遂罪はどうでしょうか?

この場合、客体の錯誤の事例とは異なり、現場には「犬」ではなく、実際に「人」つまり、Aもいて、甲はAを狙ってバズーカ砲を撃ったワケですから、その行為には、Aを死亡させる現実的危険があった、と言えます。この場合は、不能犯の議論をする必要もありません。

そのうえで、甲は、そもそもAを殺そうとしていたのですから、甲は、殺人罪の既遂罪の構成要件的故意に相当する心理状態でした。したがって、殺人未遂罪の主観的構成要件要素としても充分だと言えます。

よって、甲には、Aに対する殺人未遂罪が成立するものといえます。

(2)器物損壊罪の成否

では、器物損壊罪はどうでしょうか?

器物損壊罪の構成要件に該当する客観的事実はあると言えます。

しかし、甲は殺人の意図を有していたのであって、器物損壊の意図を有していたワケではありません。つまり、ここには抽象的事実の錯誤があります。

そこで、問題は、両者に重なり合いがあるか、ですが、殺人罪と器物損壊罪とは、重なり合いません。

よって、【事例と】では、器物損壊罪の構成要件的故意を認めることはできず、器物損壊罪は成立しません。

結論的には【事例と】の場合には、甲には、Aに対する殺人未遂罪のみが認められるということになります。

8【事例ち】

さて、いよいよ、最後の事例です。

みなさん、ここまでよくぞ着いてこられました! エライ!

さあ、あとひと息でゴールです。

この【事例ち】は、行為者が器物損壊の意図で行為したところ、殺人の結果を発生させてしまったというものです。「頭の軽い錯誤」の事例と言えます。

(1)殺人罪の成否

ここでも、まずは、重い殺人罪の成否から考えましょう。

甲は、犬を狙ってバズーカ砲を撃ちましたが、その近くには人であるAもいました。ですから、その行為は、Aを死亡させる現実的危険のあるものであり、それによって、Aが死亡した以上、殺人罪の客観的構成要件事実は充たしていると言えます。

次に、殺人罪の構成要件的故意があるか、ですが、甲はあくまで犬を殺すこと、つまり、器物損壊を意図していたにすぎず、人を殺すという殺人の認識・予見はありませんでした。つまり、ここには抽象的事実の錯誤があります。

そこで、殺人罪と器物損壊罪との重なり合いが問題となりますが、ここまで幾度も見てきたように、これはありません。

しがたって、甲に殺人罪の構成要件的故意を認めることはできません。

よって、甲には殺人罪は成立しません。

認めることができるのは、基本的には、過失致死罪(刑法210条)でしょう。

(2)器物損壊罪の成否

では、器物損壊罪はどうでしょうか?

まず、甲の行為によって「人が死亡」していますが、この客観的事実は「物の損壊」とは重なり合いません。そこで、器物損壊の事実(結果)はない、と言わざるをえません。

加えて、器物損壊罪に未遂処罰規定がないことは、すでに確認したとおりです。

よって、【事例ち】では、甲には過失致死罪のみが成立するということになります。

第3 おわりに

以上、今回は【事例い】から【事例ち】まで、8つの事例を検討してきました。最後にまとめて見てみましょう。

8つの事例は、それぞれつぎのような違いをもったものです。

これらの事案に対する処理についても、暗記してしまおうなどとは考えず、手順を憶え、論理的な思考によって結論を導く、ということに決めてしまったほうが、はるかにラクだと思います。

さて、この8つの事例についての処理の中で、最も注目してほしいのは、6番目と8番目に検討した2つ、【事例へ】と【事例ち】です。

この2つは、軽い器物損壊罪の意図で、重い殺人罪の事実を実現した、という場合ですが、この場合は、器物損壊罪は成立せず、甲には過失致死罪のみが成立しました。

しかし、仮に【事例ち】において、バズーカ砲がAではなく、飼い犬にあたり、犬が死んでいたら、甲の罪責はどうなっていたでしょうか?

もちろん、器物損壊罪が成立していたハズです。そしてその法定刑の上限は3年の懲役です。

ところが、人が死亡した【事例ち】で成立するのは、過失致死罪であり、その法定刑の上限は50万円の罰金です。

そうすると、人が死んだ場合のほうが、犬が死んだ場合よりも、罪が軽くなる、という結果になってしまいます。

しかし、これでは刑が不均衡ではないでしょうか?

まあ、率直に言って不均衡と言うべきでしょう。

そこで、この事例は、法定的符合説の弱点と言われています。

しかし、法定的符合説を採る人たちは、この場合には、行為者には重過失致死罪(刑法211条後段)が成立するから不均衡ではない、と言います。

刑法

(業務上過失致死傷等)

第211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

しかし、同種の事例において、常に重過失が認められるというワケでもないでしょう。これも、また「重過失があれば」という事実認定の問題です。

そこで、このような場合に妥当な結論を導くこと、言い換えれば、刑の不均衡を是正することを目的として作られ、主張されているのが、抽象的符合説と呼ばれる学説です。

抽象的符合説は、単一の学説ではなく、その名の下にこれまでいくつもの説が主張されてきました。しかし、その多くはもはや過去の説で、現存しているのは、おそらく合一的評価説と呼ばれる見解だけです(植松・日髙)。

重過失致死罪の存在によって、妥当な結論を導くことができるのだから、それでよいのだ、というのは、ひとつの考え方ではあります。

けれども、ある理論を推し進めたときに、ある場合に刑の不均衡を生ずることになってしまうというのは、それはその理論にどこか徹底しないところがある、あるいは、どこか間違っているところがある、ということの証左ではないでしょうか?

つまり【事例へ】や【事例ち】は、法定的符合説という一見精緻で妥当に見える学説に、チラリと見えてしまった理論の綻びです。

そして、こうした小さな綻びこそが、問題の本質に気づかせてくれる小さくて大きなヒントとなっていることが、結構あるんです。

ですから、こうした問題意識に徹底的に付き合ってみることで、また、新たに見えてくるモノがある、というのも真実だと思います。

もっとも、合一的評価説が現存しているとは言え、超少数説だと思いますから、仮にそれがどんなに面白い説だとしても、司法試験の答案などに書くことはまったくオススメはしません。

というか、目の前の受験生がその説で書くなどと言い出したら、真面目に止めます(笑

というワケで、今回はここまでとして、次回は、違法性に関する錯誤

違法性を基礎づける事実の錯誤(違法性阻却事由の錯誤)

違法性の錯誤

について解説します。

次回は、今回ほどはゴチャゴチャしていないと思います。

いや、違った意味でゴチャゴチャしてるかな?

まあ、いずれにしても、お楽しみに!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?