【学ぼう‼刑法】入門編/総論10/行為論/作為犯と不作為犯/不真正不作為犯

第1 はじめに

犯罪とは、何でしょうか?

これは、構成要件に該当する違法かつ有責な「行為」です。

つまり、突き詰めると、犯罪とは「行為」です。

しかし、入門編も第10回になりますが、ここまで「行為」というものについて、正面から扱わず、シラッと触れないままで来ました。それは、犯罪というものに対する具体的なイメージが湧かない段階では、抽象的に「行為とは何か」と論じても、なかなかに理解しがたいと思って、あえて放置してきたのです。

しかし、そろそろ潮時でしょう。そこで、今回は「行為」について触れようと思います。

そして、行為は、作為と不作為とから成りますが、それぞれを処罰する作為犯、不作為犯、とりわけ、作為の形式で規定された構成要件を不作為によって実現する場合である「不真正不作為犯」についても、併せて解説したいと思います。

第2 行為論

1 行為の機能

犯罪は、構成要件に該当する、違法かつ有責な「行為」と定義されます。

そこで「行為」のうち、①構成要件に該当する、②違法である、③有責である、という3つの要件を備えたものが「犯罪」である、ということになります。

すると「行為」は、犯罪のもつ①②③という特質によって「形容される対象」であり、①②③の要件を結合し統合する存在であると言えます。これを、行為の統一的機能といいます。

それと同時に、そもそも「行為」でなければ、犯罪ではあり得ないので、「行為」であるか否かは、犯罪であるか否かを振り分けるための第1の関門であるとも言えます。これを行為の限界要素としての機能といいます。

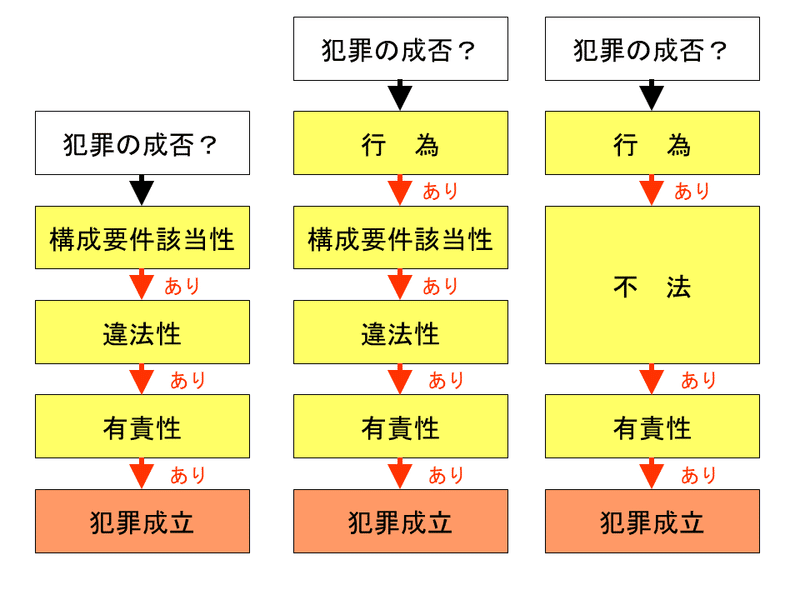

実際「行為」というものに対して、犯罪論体系上の1つの地位を与える犯罪論体系もあります。「行為、構成要件該当性、違法性、有責性」という4段階の犯罪論体系(下図の真ん中のもの)や、「行為、不法、有責性」という3段階の犯罪論体系(下図の右側のもの)はそうです。

そして、このような体系を主張する見解は「行為」に犯罪論体系上の1つの地位を与えることによって、犯罪であるか否かを振り分けるという行為の機能、つまり、その限界要素としての機能を重視しているといえます。

これに対し、現在、我が国で一般的に支持されている「構成要件該当性、違法性、有責性」の3段階の犯罪論体系(上図の左側のもの)では、行為自体には、独立の犯罪論体系上の地位が与えられていません。行為は、構成要件該当性判断の段階で、正犯の「実行行為」や、共犯の「教唆行為」「幇助行為」などを語る際に、その事実の一部として論じられます。

この場合の「行為」は、構成要件該当、違法、有責といったさまざまな評価を統合するための対象として語られ、機能しています。そこで、この体系では、行為のもつ統一的機能が重視されます。その一方で、最終的な「犯罪か否か」の振り分けは、構成要件該当性、違法性、有責性の各判断を通じてなされることとなるので、行為の限界要素としての機能は、さほど重視されていないということができます。

もちろん「行為」という概念を語る以上は、それにあてはまらないものは、そもそも犯罪とはなり得ないということにはなります。

しかし、どのような行為概念を採るべきか、という問題に対する解決の指針を考えるにあたっては、そのような除外すべき場合をどうするかというよりは、むしろ犯罪として対処する可能性のあるものはすべて包摂できるようにしておく、ということが重要となります(いわゆる「大風呂敷の行為概念」)。

そこで、以上のような観点から、どんな行為概念がよいのかということについて見ていきましょう。

2 自然的行為概念とその問題点

まずは、最も素朴な行為概念について見てみましょう。それは、自然的行為論とか、因果的行為論などと呼ばれるものです。この考え方は、行為を次のように定義します。

行為とは、意思に基づく人の身体の挙動である。

この行為概念は、おそらく、私たちが「行為」というものに対して日常描くイメージに最も忠実なものでしょう。

この行為概念は、行為について、①人の身体の挙動であること、②意思に基づくこと、という2つの事実を要求します。

ところが、行為に対してこのような2つの事実を要求した場合、2つの問題が生じます。1つは、不作為犯を犯罪とできないこと、もう1つは、忘却犯を犯罪とできないこと、です。

3 不作為犯の処罰

行為は、作為と不作為とからなります。

そして、犯罪には、作為を処罰する場合と不作為を処罰する場合とがあります。

作為とは、一定の身体の挙動です。一定の身体の挙動が法益を侵害したり法益侵害の危険を発生させる場合、法は、このような作為を「悪い行為」と評価し、これを禁止します。これが作為犯です。

作為犯は、一般的な犯罪の形であり、殺人罪、放火罪などの多くの犯罪が作為犯を典型的な犯行態様として作られています。

これに対し、犯罪によっては、不作為が処罰されている場合があります。

例えば、次のような場合です。

(多衆不解散)

第107条 暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を3回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は3年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は10万円以下の罰金に処する。

(住居侵入等)

第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(保護責任者遺棄等)

第218条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。

多衆不解散罪(刑法107条)では、「解散しなかった」という場合が処罰の対象とされ、不退去罪(刑法130条後段)では、「これらの場所から退去しなかった」場合に、また、保護責任者不保護罪(刑法218条後段)では「その生存に必要な保護をしなかった」場合に処罰の対象とされています。

いずれも、一定の作為(挙動)をしなかったことが処罰の対象とされており、これを「不作為」と言います。

このように、刑法は、作為を処罰の対象とするばかりでなく、必要に応じて不作為を処罰の対象とすることがあります。このように「不作為」が処罰の対象とされるのは、ある状況下において「一定の作為」が強く期待される場合です。そのような場合に、法は、一定の者に対して作為を命令し(義務づけ)、一定の作為(挙動)をしない「不作為」を犯罪としているのです。

ところが、行為概念を「意思に基づく人の身体の挙動」と定義づけてしまうと、一定の挙動をしないこと(不作為)は行為ではない、ということになります。これでは、不作為は犯罪とはなし得ないこととなってしまいます。

しかし、刑法において、実際上の必要があって不作為犯という犯罪類型も作られているワケですから、不作為犯というものを作ることができないというのは不都合です。

そこで、行為概念のうちの「人の身体の挙動」という部分については、現在では、「人の身体の動静」とする見解が一般的です。

もっとも、人の身体の「動静」と言いますが、これは、人の身体が「動いている」か「静止している」かということを意味するワケではありません。

上述したように、これは行為概念の中に「作為」だけではなく「不作為」が含まれていることを表現する趣旨なので、ここにいう「静」とは不作為を表し、「一定の作為(挙動)をしないこと」を意味するものです。

4 忘却犯の処罰

忘却犯とは、ついうっかり忘れていて犯してしまったという犯罪をいいます。よく挙げられる例としては、鉄道の踏切り番がうっかり遮断機を下ろすことを忘れたために事故が起こってしまった、というものがあります。それは、一種の過失による不作為犯と言えます。

過失犯の場合、行為者には、犯罪的結果を実現する意図はありませんが、多くの過失犯では、犯罪的ではない何らかの結果を実現する意図があります。その意味では、過失犯の場合であっても「意思に基づく」という要件を満たしていることがほとんどです。

ですから「意思に基づく人の身体の動静」という行為概念を採ると過失犯を認めることができなくなる、ということではありません。

しかし、過失犯の中には、結果の予見だけでなく、実行行為の認識すらない、という場合もあります。忘却犯はその例です。

忘却犯の場合は、そもそも自分が「一定の身体の挙動をしない」ということについて意識していません。と、同時に「一定の身体の挙動」をしなければならないその時点で、その者は、何らかの身体活動をしているとも限りません。単にボーッとしていただけかもしれません。

そこで、もしこの場合に「行為とは、意思に基づく身体の動静である」という定義を用いるとすると、そこに「意思に基づく」身体の動静を見出すことができるのでしょうか? ……できないでしょう。

そうすると、ここにも若干の修正を加える必要があります。この点を踏まえた学説としては、次のようなものがあります。

まず、社会的行為論は「社会的に意味のある人の身体の動静」と言います。もちろん、こう定義することで忘却犯を取り込むことは可能です。

ただ「社会的に意味のある」という、いわば評価的な要素によって行為を限界づけることがよいかという問題はあります。境界線はボンヤリしてしまうでしょう。また「意思に基づく」とはしないまでも、意思との関連性をまったく捨ててしまってよいのかという問題もあるでしょう。

次に、人格的行為論は「行為者人格の主体的現実化としての人の身体の動静」と言います。「意思に基づく」という点を「行為者人格の主体的現実化」に置き換えたわけです。そして、うっかりしていたという人の態度も「行為者人格の主体的な表れ」であると言うわけです。

さらに「意思に基づく」を「意思による支配可能な」と修正する見解もあります。実際に意思に基づいていたかどうかではなく、意思によってコントロールが可能な状態であったかどうかを問題にすることで、忘却犯についても行為に取り込もうという作戦です。

私は最後の見解、すなわち、行為とは「意思による支配可能な人の身体の動静」であるとする見解を支持していますが、このあたりになるともはや好みの問題でしょうね。

5 行為の限界機能によって除かれるもの

最後に、行為の限界的機能によって行為から除かれることによって、そもそも犯罪ではない、とされる対象にはどのようなものがあるか、ということを確認して、行為論について締め括りましょう。

1つは「思想」です。

古くから「思想は罰せず」と言われており、人の内心にとどまる純粋な思想は処罰の対象にはならないとされています。内心にとどまる限り、どのような不埒なことを考えようとも自由だということです。

もう1つは、人の身体の反射運動や催眠中などの無意識的行動などが挙げられます。いずれも「人の身体の挙動」ではあるものの、およそ意思によってコントロールすることができないものだからです。

少々問題となるのは、絶対的強制下の行為です。

絶対的強制下とは、例えば、頭にピストルを突きつけられたような状態で何かを命じられたというような場合です。この場合、言われたことに逆らったりすれば、命を奪われてしまうのですから、こんなことをやられた側としては、言われたとおりに命令に従うという以外の選択肢がありません。そこでこのような場合も、人の身体の反射運動や無意識的行動などと同様に「行為ではない」ということになるのかどうか、という点が問題となります。

考え方としては、これも、意思による支配可能性を欠くとして「行為ではない」とすることも可能です。

しかし他方で、行為概念の限界機能にそこまでは期待せず(重い役割を負わせず)、「およそ犯罪とはなり得ない」というものを予め除外しておくということにその役割がある、と考えるのであれば、この問題は「行為」であることは肯定したうえで(その意味では意思による支配可能性がまったくないと言い切れない)、責任段階での「適法行為の期待可能性」の問題として論ずるという考え方も成り立ちます。

実際、例えば、AがBの頭にピストルを突きつけて、Xを殴れと命じ、BがXを殴ったという場合であっても、

ピストルは偽物だったが、Bはそれを本物だと思っていた場合

ピストルは本物だったが、Bはそれを偽物だと思っていた場合

ピストルは本物でBもそう思っていたが、普段からXに対して恨みを持っていたのでよい機会だと思って殴った場合

などのヴァリエーションを想定することができます。そうすると、この場合が「およそ犯罪とはなり得ない」という場合ではない、ということが解ります。そして、そうだとすると、この問題は「行為論」としてではなく「適法行為の期待可能性」の問題として論じたほうが、実際に緻密な議論をすることができ、適切かもしれません。

第3 作為犯と不作為犯

1 刑法の目的と特質

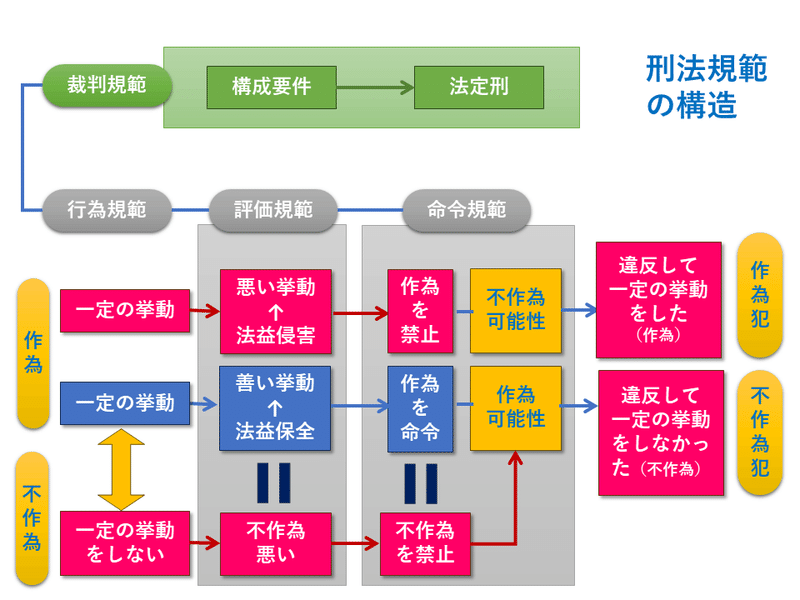

刑法は、法益を保護することを目的としています。つまり、法益を保護することを通じて、社会を成り立たせている基本的な基盤を維持することがその目的であると言えます。

このような目的をもつ刑法は、人々の意思に働きかけて、その行為を統制することによって、この目的を実現しようとします。このような意味での刑法は、行為規範としての刑法と呼ばれます。この意味での刑法の名宛人は、広く一般人です。

これに対して、刑法には、一般人ではなく、裁判官を名宛人とする側面もあります。これを裁判規範としての刑法といいます。

刑法の条文を見ると、例えば、刑法199条は「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と規定しています。この条文自体は、一般人に対して「人を殺してはならない」と命じた規範ではなく、裁判官に対して「人を殺した」という要件にあてはまる者に対しては「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」の範囲内でその者に対する処罰を決定しなさい、と命じている規範です。つまり、裁判規範です。

しかし、このような裁判規範としての刑法の存在は、行為規範としての刑法の存在を前提とし、両者は一体をなしています。そこで、表面的には直接書かれていなくても、その裡面には、行為規範としての刑法が存在しているとものと解されています。これを刑法の複合規範性と言います。

2 行為規範、評価規範、禁止・命令規範

行為規範としての刑法は、最終的には、広く社会に生活する人々(一般人)に対して、ある行為を禁止したり、命令したりする規範として現れます。この意味での規範は「禁止・命令規範」あるいは、単に「命令規範」と呼ばれます。

しかし、行為規範としての刑法が、ある行為を禁止したり、命令したりするのは、その行為に対する一定の評価のあることが前提となります。

端的に言えば、刑法がある行為を禁止するのは、その行為が悪い行為だからであり、刑法がある行為を命令するのは、その行為が善い行為だからだと言えます。

そこで、刑法が一定の行為を禁止したり命令したりする前提には、必ず「善い行為/悪い行為」という評価があり、そのような評価をする規範は「評価規範」と呼ばれます。

なお、この「善い行為/悪い行為」という評価の基準は何かということは、違法性の実質をどのように考えるかによって変わります。

この点、結果反価値論によるのであれば、法益侵害またはその危険を惹起させる行為が「悪い行為」であり、逆に法益侵害を防止したりその危険を除去する行為は「善い行為」ということになります。これに対して、行為反価値論によれば、国家・社会的倫理規範や社会的相当性といったものが基準となるでしょう。

以上に説明したように、行為規範としての刑法は、評価規範と禁止・命令規範とからなり、両者は、評価規範を前提にその評価に従って禁止・命令規範が導かれるという関係に立っています。

そして、この評価規範と禁止・命令規範とは、そのまま、犯罪の要素である違法性と有責性とに対応しています。つまり、行為が評価規範によって悪いと評価されている状態を「違法」といい、行為者が禁止・命令規範に違反した状態が「有責」であるということです。

例えば、心神喪失者が電車内で暴れ、人々を傷つけた場合、彼に責任能力がなかったとしても、彼の行為は、法益侵害を発生させているのですから「違法」との評価を免れません。しかし、彼が責任無能力の状態であったならば、彼は、その時点では、禁止・命令規範を理解し、それに基づいて行動を制御する能力を欠いていたのですから、禁止・命令規範への違反があるとは言えません。それが、つまり「有責」ではない、ということの意味です。

このように、禁止・命令規範に対する違反があったと言えるためには、その禁止・命令を理解し、それを遵守することのできる能力のあることが前提となります。これに対して、評価規範において違法と評価されるためには、そのような行為者の能力は問題とはなりません。

3 作為犯の構造

ある作為が、法益を侵害したり法益侵害の危険を惹起する場合、法は、そのような作為を「違法」と判断し、そのような行為を「禁止」するでしょう。

法が行為を「禁止する」ということは、言い換えると、法が、行為者に対してその行為に出ないことを要求し、義務づけるということです。

そして、法が行為者に対して「その行為に出ないこと」を要求できるためには、行為者において「その行為に出ないことができること」が必要です。つまり、行為者には、その時点で「その行為に出る」だけではなく「その行為に出ない」という選択肢が与えられていた、ということが必要とされます。これを「他行為可能性」と言います。

また、これは、その作為をしないということの可能性ですから「不作為可能性」と言ってもよいでしょう。

いずれにせよ、法が「一定の作為」を禁止している場合において、行為者がその作為をしたことが禁止規範違反となるのは、行為者においてその作為をしないという選択が可能であった場合に限られます。これは「法は不可能を要求しない」からです。

もっとも、一定の作為が禁止されるという状況では、行為者において「その行為に出ない」という選択ができないという場合は、まれでしょう。

例外的な場合としては、例えば、AがBの頭にピストルを突きつけて、「Xを殴れ。殴らなければお前を殺す」と脅した場合、BとしてはAの命令に従って、Xを殴る以外の選択肢はないと言えるかもしれません。

しかし、そのような特殊な場合を除けば、禁止規範(作為犯)の場合に「不作為可能性」が否定されることによって、犯罪が成立しなくなる、ということはなかなか想定しにくい状況だと言えます。

4 不作為犯の構造

以上に対し、一定の作為を法が名宛人に対して強く期待し、それをしないこと(つまり、不作為)を「違法」と評価して、その作為を「命令」する場合が不作為犯です。

この場合、法が名宛人に対して、一定の作為を強く期待するのは、その作為によって法益侵害が防止されたり、法益侵害の危険が除去されたりするからです。つまり、その作為によって法益の保全が期待されるからです。

そして、このような場合、法は、名宛人に対して、一定の作為をすることを命令し、その作為に出ることを要求し、義務づけます。そうして、その結果、法益が保全されることを実現しようとします。例えば、先ほど不作為犯の例として挙げた保護責任者不保護罪などは、最も解りやすいでしょう。

(保護責任者遺棄等)

第218条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。

この犯罪では「老年者、幼年者、身体障害者又は病者」の生命を守ることがその目的です。そこで、その目的のために、これら老年者等を保護する責任のある者(つまり、保護責任者)に対して「その生存に必要な保護」という作為をすることを要求しているのです。

このような不作為犯の場合も、作為犯の場合と同様に「他行為可能性」が必要とされます。これは、不作為犯の場合では「作為可能性」です。

もっとも、この「作為可能性」は、作為犯の場合の「不作為可能性」とは異なり、その可能性が否定される場合も少なくありません。

例えば、保護責任者不保護罪の場合に、保護責任者が老年者等の生存に必要な保護をしようと思っても現実にそれができないという状況にある、という場合もあるでしょう。このような場合は「作為可能性」があるとはいえません。

上述のとおり、作為犯の場合には「不作為可能性」が問題とされることはほとんどありませんでしたが、不作為犯の場合は、こうした事情から「作為可能性」の有無はたびたび問題となります。

5 まとめ

以上の説明をまとめれば、次の図のようになります。

第4 不真正不作為犯

1 規定形式と犯行態様

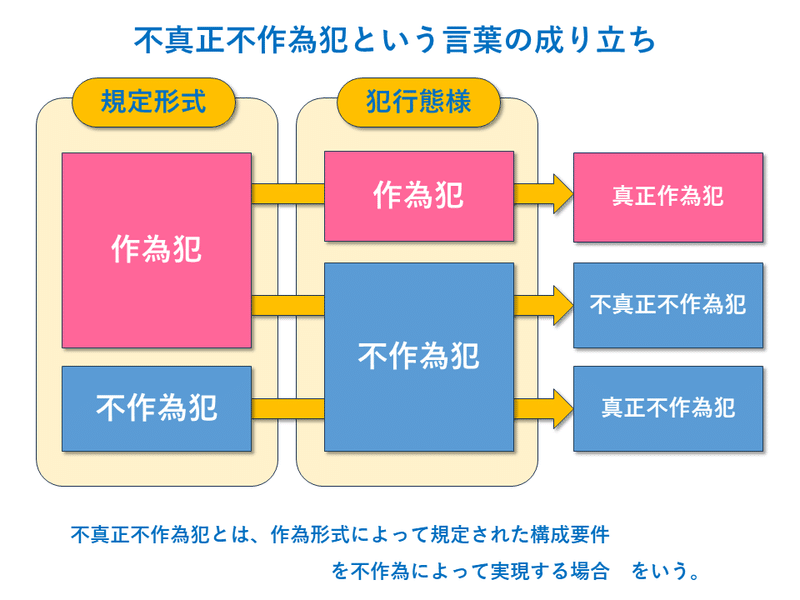

構成要件には「~~した者は」という規定形式をとるものと、「~~しなかった者は」という規定形式をとるものとがあります。そして、前者を「作為犯」、後者を「不作為犯」と呼ぶことがあります。これは、規定形式を基準とした用語法です。

その一方で、ある犯罪を作為で実現した場合を「作為犯」、不作為で実現した場合を「不作為犯」と呼ぶこともあります。これは、犯行態様を基準とした用語法です。

このように「作為犯/不作為犯」という言葉は、規定形式の意味でも、犯行態様の意味でも用いられます。

このうち、作為形式によって規定された構成要件を作為によって実現した場合を「真正作為犯」といいます。他方、不作為形式によって規定された構成要件を不作為によって実現した場合を「真正不作為犯」と呼びます。

そして、作為形式によって規定された構成要件を不作為によって実現する場合は「不真正不作為犯」と呼ばれています。この場合の「不作為犯」とは、犯行態様が不作為であることを意味しています。

同じ現象を、規定形式を基準として表現すれば「不作為による作為犯」あるいは「不真正作為犯」と表現されることになります。そして、後者の表現のほうが適切であるとの指摘もありますが、すでに「不真正不作為犯」という言葉が広く定着してしまっています。

2 不真正不作為犯をめぐる問題

以上のとおり、不真正不作為犯とは「~~した者」というような作為の形式で規定された構成要件を不作為によって実現した場合をいいます。

これは例えば、現住建造物放火罪や殺人罪などの犯罪を、不作為によって実現した場合を意味しています。

この場合に、行為態様は「不作為」であるにもかかわらず、作為形式で規定された構成要件で処罰することができるのか、ということが問題となります。そして、判例は、一定の場合にこれを認めています。

一体どのような場合が問題となっているのか、がイメージできないと議論の焦点が解りにくいと思いますので、まずは、判例に現れた事例を題材にした次の動画を見てください。

この動画で紹介しているのは、昭和33年9月9日に下された最高裁判決ですが、それ以前にも、次のような事例において、大審院は放火罪の不真正不作為犯を認めていました。

【事例1】 甲は、養父乙と喧嘩になり、乙を刺し殺したが、その途中、乙の投げた火のついた薪が居宅内の藁に燃え移って火が広がってしまったところ、火はまだ容易に消し止めることのできた状態であったのに、このまま燃えてしまえば自己の犯行を隠蔽することができると考えて、その燃えるままに任せ、鎮火に必要な何らの手段をとらず、その結果、自己所有の非現住建造物を焼損させ、公共の危険を発生させた。

この【事例1】の場合に、大審院は、①甲には火を消し止めるべき法律上の義務があること、②甲は容易に火を消し止めることができる地位にあったこと、③甲には発火の火力を利用する意思があったこと、という事実を挙げて、甲に刑法109条2項(自己所有の非現住建造物放火罪)の成立を認めています。

【事例2】 甲は、単独で居住する家の神棚に灯明のろうそくをあげたところ、燭台が不完全でろうそくが傾き、転落して火事になる危険を感じながら、火事になれば保険金も手に入ると思って放置して外出し、結果として、保険のかけられた自己所有の非現住建造物を焼損させた。

この【事例2】の場合も、大審院は、甲に不作為による放火罪の成立を認めています。なお、この判例では、不作為による放火罪が成立するために必要とされる消火すべき法律上の義務につき、必ずしも法文に明示されている必要はなく、公の秩序、善良の風俗の観点から当然に要求されるものも含まれるということが説明されています。

そして、その後、戦後に現れたのが、動画で取り上げた最高裁判所の昭和33年9月9日の判決です。

【事例3】 甲は、会社での残業中、自分の事務机の下に火鉢を置いたまま別室で仮眠をとっていたところ、その間に火鉢の炭火が机や書類に燃え移り、甲が気づいたときにはすでに燃え広がっていたが、その時点で、直ちに消そうと思えば消すことができたのに、自己の失策が発覚することを恐れ、その場を逃走したため、会社の建物ほかを全焼させた。

いずれの場合も、不作為犯ですから「作為可能性があったこと」が要件となることは当然ですが、不真正不作為犯である上記3事例の場合には、いずれも、先行する自己の作為によって危険な状態を作り出していること(先行行為)、行為者以外にはその場で火を消し止めることのできる立場にある者がいなかったこと(排他的支配)という点が特徴的です。

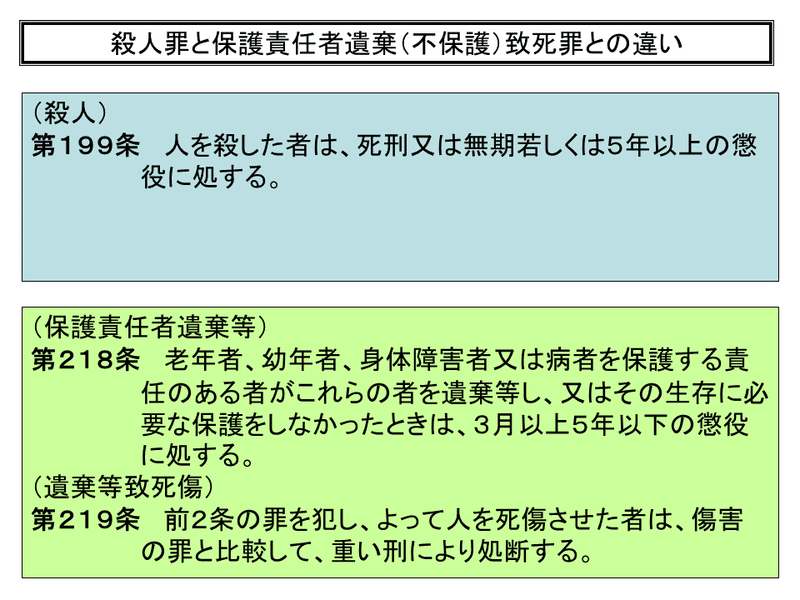

また、不作為による殺人罪を認めた事例としては、次のようなものがあります。

【事例4】 甲は、実父からその子の養育を委託されていたところ、満6か月に満たないその子に対して、殺意をもって、食事をろくろく与えず、死亡させた。

この【事例4】において裁判所は、甲には、被害者に対する契約上の養育義務があるとして、不作為による殺人罪の成立を認めています。また、同時に、このような場合に養育義務者に保護責任者不保護致死罪が成立するのは、殺意のなく、単に保護義務に違反した場合であるとしています。

【事例5】 甲は、自己の居宅に居住させていた従業員Xに対し、暴行を加えて鼻骨骨折などの傷害を負わせたところ、Xは、右傷害のため高熱を発し、食欲を失い、意識も判然としなくなるなど重篤な症状を呈するに至った。この時点で、Xに対し、医師による適切な治療を加えれば死の結果を予防することが可能であったのに、甲は、傷害の事実が発覚するのを恐れ、Xが死亡するもやむなしと考え、医師の治療を受けさせず、自宅にあった化膿どめの薬品等を投与するなどにとどめた。そのためXは、死亡するに至った。

この【事例5】において裁判所は、先行行為に基づく作為義務を認め、Xに医師の治療を受けさせなかったことは不作為による殺人に該当するとしています。

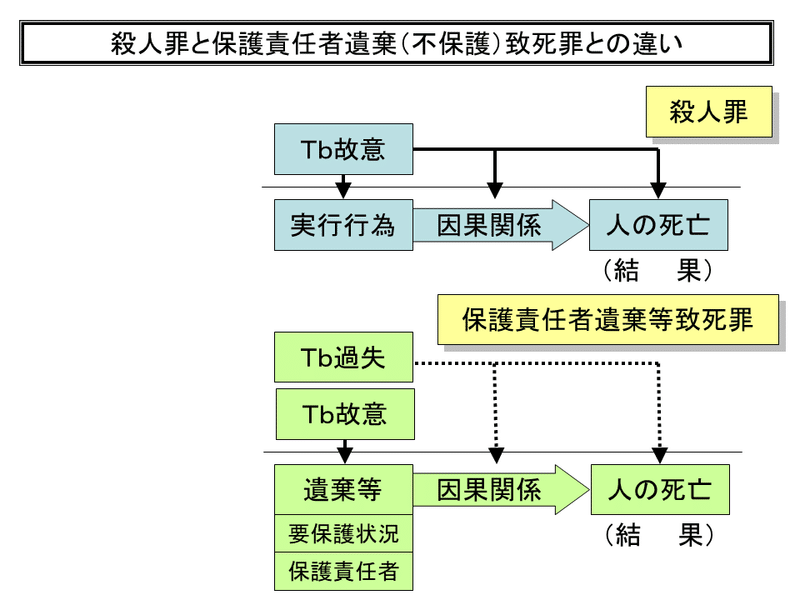

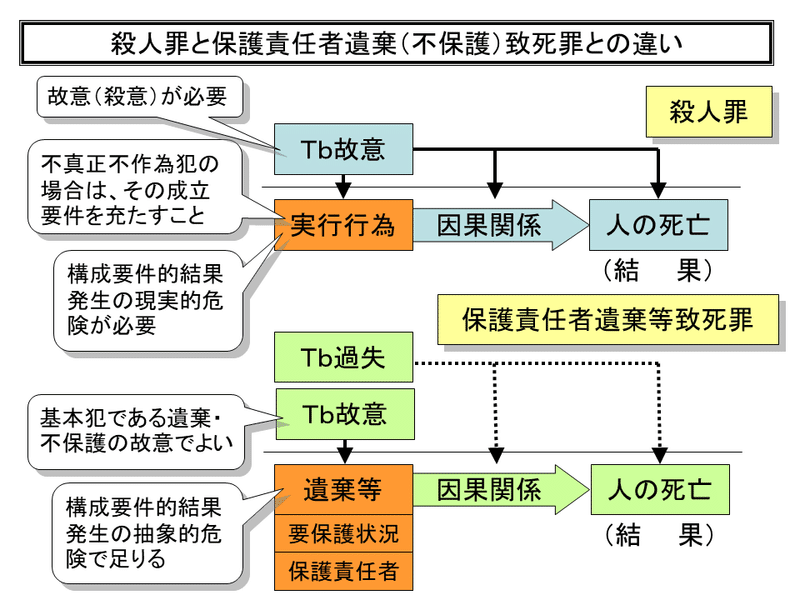

なお、殺人罪と保護責任者遺棄等致死傷罪の構成要件の違いは次のとおりです。

【事例6】 甲は、交通事故を起こしてXに重傷を負わせたところ、いったんはXを救護するため最寄りの病院へ搬送すべく、意識不明に陥っている同人を自己の手によって自己の自動車に同乗させて事故現場を出発した。その際、Xの容態は、直ちに最寄りの病院に搬送することにより救護すれば死の結果を防止することが充分に可能であった。ところが、甲は、自動車を運転するうちに、Xを搬送することによって自己が刑事責任を問われることをおそれるに至り、Xを適当な場所に遺棄するなどして逃走しようと企てた。そして、当時、Xは重態で、病院に搬送して即時救護の措置を加えなければ、同人が死亡するかもしれないことを、充分予見しながら、それもやむを得ないと決意し、甲は、このような決意のもとに、その後、隣県の山林まで、何らの救護措置もとらずに走行した。そのため、その間、走行中の車内において、Xは骨盤骨複雑骨折による出血および右傷害に基づく外傷性ショックにいより死亡した。

この【事例6】において、裁判所は、甲に不作為による殺人罪の成立を認めています。

【事例7】 甲は、手の平で患者の患部をたたいてエネルギーを患者に通すことにより自己治癒力を高めるという「シャクティパット」と称する独自の治療(以下「シャクティ治療」という。)を施す特別の能力を持つなどとして信奉者を集めていたところ、Xは、その信奉者であったが、脳内出血で倒れて病院に入院し、意識障害のため痰の除去や水分の点滴等を要する状態にあった。Xには、生命に危険はないものの、数週間の治療を要し、回復後も後遺症が見込まれた。X息子乙は、やはり甲の信奉者であったが、後遺症を残さずに回復できることを期待して、Xに対するシャクティ治療を甲に依頼した。そこで、甲は、乙の依頼を受け、滞在中のホテルで同治療を行うとして、Xを退院させることはしばらく無理であるとする主治医の警告や、その許可を得てからXを甲の下に運ぼうとする乙ら家族の意図を知りながら、「点滴治療は危険である。今日、明日が山場である。明日中にAを連れてくるように。」などと乙らに指示して、Xを入院中の病院から運び出させ、その生命に具体的な危険を生じさせた。ホテルまで運び込まれたXに対するシャクティ治療を乙らからゆだねられた甲は、Xの容態を見て、そのままでは死亡する危険があることを認識したが、自己の指示の誤りでったことが露呈することを避ける必要などから、シャクティ治療をXに施すにとどまり、未必的な殺意をもって、痰の除去や水分の点滴等Xの生命維持のために必要な医療措置を受けさせないままXを約1日の間放置した。その結果、Xは、痰による気道閉塞に基づく窒息により死亡した。

この【事例7】において、最高裁は、甲に不作為による殺人を認め、殺意のなかった乙ら甲の親族との間では、保護責任者遺棄致死罪の限度で共同正犯となると判示しています。

3 不真正不作為犯は罪刑法定主義に反しないか

以上のとおり、判例は、古くから放火罪や殺人罪などにおいて不真正不作為犯による犯罪の成立を認めています。しかし、「~~した者」というように作為の形式で規定された構成要件で、不作為をした者を処罰することは、罪刑法定主義に違反しないのでしょうか?

罪刑法定主義の派生原理の1つに「類推解釈の禁止」がありますが、これに反するのではないかが、理論的には、まず問題となります。そして、実際、不真正不作為犯の処罰は、類推解釈の禁止に反するとする見解もあります。

しかし、現在の多くの見解は、類推解釈の禁止には反しないと言います。

それはなぜかと言うと「~~した者」という規定形式には、厳密に「作為」だけが規定されているのではなく、一定の範囲の「不作為」が含まれていると解されるからです。

例えば、殺人罪(刑法199条)は「殺した」という表現を採っており、これは確かに、多くの場合、ピストルで撃ったとか、包丁で刺したとか、頸を絞めたなどの作為態様での犯行を想起させるものですが、しかし、日本語には同時に「見殺しにした」などという言葉もあります。そして、これは「殺す」という言葉によって不作為態様を表現するものです。そこで、このような点から見ると「殺した」という表現の中にも一定の範囲での不作為態様が含まれていると解されます。

つまり「~~した者」という規定形式が厳密に「作為」だけを対象としているという解釈のほうがむしろ杓子定規なものであり、このような規定形式による構成要件を慣用的に「作為犯」と表現するとしても、それは厳密に作為の犯行態様しか含んでいない、というわけではない、ということです。

ただ、注意すべきなのは、だからと言って、すべての不作為がこのような作為形式の構成要件によって処罰の対象とされている、というワケではないということです。

例えば、誰かによって包丁で腹を刺されて苦しんでいる人が道ばたに倒れていたとして、それを見つけた人が「面倒なことには関わり合いになりたくない」と考え、彼を救護しなかったからと言って、直ちに不作為による殺人罪となってしまうとしたら、それは大変なことでしょう。

そこで、その成立範囲は、解釈によって適切に限定される必要があり、この成立範囲を限定する基準が明確に提示できないのであれば、不真正不作為犯は、類推解釈の禁止には違反しないとしても、刑罰法規の「明確性の原則」に反するとして、罪刑法定主義ないしは憲法31条違反となってしまうと考えられます。

では、学説は、不真正不作為犯の成立要件について、どのような基準を提示しているでしょうか?

4 不真正不作為犯の成立要件

(1)従来の通説と保障者説

不真正不作為犯の成立要件としては、

①法的作為義務

②作為可能性

の2つを要求するのが従来の通説的な立場でした。

判例も、行為者に作為義務のあったことと、作為可能性があったことについては、放火の事案でも、殺人の事案でも、必ず言及しているところです。

もっとも「作為可能性」を独立の要件とすべきかは問題のあるところです。というのも、作為可能性がない場合には、行為者は作為義務に沿った作為をすることができませんから、その場合、実質的には作為義務がないものとも言えるからです。また、作為可能性自体は、不真正不作為犯のみならず、真正不作為犯にも要求される要件なので、これを「不真正不作為犯の成立要件」と言ってよいかも、やや問題があるように思います。

ただ、いずれにしても、法的作為義務は、不真正不作為犯の成立要件であるとされており、すでに見た裁判例でも、行為者に作為義務があったことが詳細に認定されています。

そして、このような法的作為義務の発生根拠としては、法令、契約、事務管理、条理があるとされてきました。作為義務は「法的」なものであることが必要であり、厳密に法律上の作為義務には限定されませんが、道徳上の義務ではダメだとされます。

法令による作為義務の例としては、親権者の子どもに対する監護義務(民法820条)、道路交通法72条の負傷者救護義務、医師法19条1項の応招義務、消防法25条の消火・延焼防止義務などがあるとされます。

◆民法

(監護及び教育の権利義務)

第820条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

◆道路交通法

(交通事故の場合の措置)

第72条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第75条の23第1項及び第3項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。

(2~4項略)

◆医師法

第19条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

(2項略)

◆消防法

第25条 火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない。

2 前項の場合においては、火災の現場附近に在る者は、前項に掲げる者の行う消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に協力しなければならない。

(3項略)

契約による作為義務の例としては、前記【事例4】のように嬰児の養育を引き受けた場合などがあります。

また、事務管理に基づく作為義務としては、委託に基づかずに病人の保護を開始した場合などがあるとされます。

さらに、条理に基づく作為義務の例としては、先行行為に基づく義務があげられます。これは、自己の行為によって結果発生の危険を惹起した場合に結果の発生を防止する義務があるとされるというものです。

以上のような作為義務は、かつては、違法要素とされていました。しかし、これを不真正不作為犯の構成要件要素であると位置づけたのが、ドイツの刑法学者ナーグラーでした。

ナーグラーは、ある犯罪的結果が発生する危険のある状態において、その発生を防止すべき特別の義務を有する者を「保障者」あるいは「保障人」と呼び、保障者が、保障義務を尽くすことができたのに、それを怠って不作為に出た場合に、初めて不真正不作為犯の実行行為となる、と主張しました。このようなナーグラーの主張は「保障者説」とか「保障人説」などと呼ばれています。

保障者説によれば、法的作為義務を負う「保障者」の不作為のみが不真正不作為犯の構成要件に該当することになりますので、これは、不真正不作為犯を一種の身分犯と構成するものと言えます。

(2)従来の通説の問題点

従来の通説は、保障者説を前提に、法的作為義務(と作為可能性)があれば、不真正不作為犯の構成要件に該当するとしてきました。

しかし、問題は、このような要件だけで、不真正不作為犯の成立範囲を適正な範囲に絞り込むことができるかということでした。例えば、次の【事例8】のような場合です。

【事例8】 マンションの管理人甲は、自分の管理するマンションの1階の一室から煙が出ているのを発見した。しかし、よく見ると、煙が出ているのは家賃を滞納していて明渡し請求にも応じないXの部屋であった。そこで、甲は、火災によりXの部屋が使えなくなればXも退去するだろう考え、消防署に通報することなく眺めていた。その後、第三者の通報により消防車が到着し、消火活動をしたが、Xの部屋の大半が焼損した。火災の原因は、Xがストーブを消さずに外出したことによるものだった。

この【事例8】のような事例の場合、一般には、甲には放火罪の不真正不作為犯は成立しないという結論が支持されています。

しかし、この事例の場合に、甲には、消防法上の消火・延焼防止義務があり、作為可能性もありますから、法的作為義務と作為可能性のみを成立要件とする従来の通説的立場からすれば、本来であれば不真正不作為犯の成立が肯定されるべき場合といえます。

つまり、これは、従来の通説的立場では、不真正不作為犯の成立範囲を充分に絞り込むことはできない、ということです。

(3)法的作為義務の限定

そこで、ここに登場するのが、保障者的地位の基礎となる法的作為義務を限定することによって不真正不作為犯の成立範囲を制限しようという発想です。

例えば、先の【事例8】の場合であれば、確かに、マンションの管理人である甲は「消防対象物の関係者」として消防法上の消火義務を負い、これは法的な作為義務ではありますが、放火罪の不真正不作為犯を成立に充分な作為義務(保障者的地位を基礎づける作為義務)ではない、と構成するわけです。

このように構成することで、従来の通説の枠組みの中で、不真正不作為犯の成立範囲を限定することが可能となります。

ただ、そうすると、次の問題は、どのような作為義務であれば、不真正不作為犯の成立に充分な作為義務と言えるのかということです。

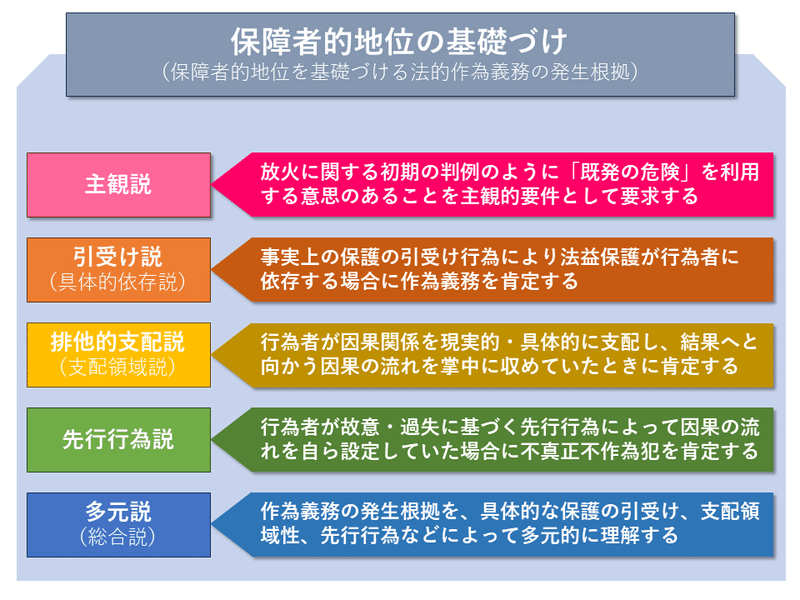

そして、この点をめぐる学説としては、次のような学説が主張されてきました。ざっと概観してみましょう。

①主観説

主観説は、放火に対する大審院の判例が「既発の火力を利用する意思」を要求していたのと同様の発想によるものです。

ただ、この見解は、現在ではあまり支持者はいないといえます。

なぜなら、一方では、このような積極的な意図がなくても不真正不作為犯を認めるのが妥当な事例もあり、他方では、このような積極的な利用意思があっても、不真正不作為犯を認めることが妥当でないという場合もあると考えられるからです。例えば【事例8】の甲には「既発の火力を利用する意思」があったとも言えそうですが、この場合に甲に不作為による現住建造物等放火罪の罪責を問うことは行き過ぎと考えられます。

②引受け説(具体的依存説)

引受け説は、前述の【事例6】のような事案がヒントとなっている見解といってよいでしょう。【事例6】では、行為者は、自己の過失によって重傷を負わせてしまった被害者を、一旦は病院に運ぼうと考え、自己の運転する自動車に乗せましたが、そのうちに病院に運ぶ気はなくなり、行く当てもなく隣県まで運転しているうちに、車内で被害者が死亡したという事例でした。引受け説は、この場合に行為者に「不作為による殺人罪」が成立するのは、彼が被害者の保護を事実上「引き受けた」からであると主張します。

しかし、この見解では、轢き逃げに関して「天使か悪魔は救われ、中途半端な者だけが処罰される」などと評されるように、保護を開始して最後までやり抜くか、あるいは、最初から保護を開始しなければ処罰されないが、最初は保護をしようと思って引受けをしたが、途中で気が変わった、という者だけが処罰されるという結果になります。そこで、それは不均衡ではないか、と言われます。また、なぜ「引受け」の場合だけに限定されるのか、という疑問も呈されています。

③排他的支配説(支配領域説)

排他的支配説は、おそらく現在最も有力な見解なのではないかと思われます(※個人の感想です)。法益侵害の危険のある状態下で、他者による因果関係の介在により法益侵害の発生が防止される余地がない、という場合には、行為者は、まさに「因果の流れを掌中に収めて」おり、このような場合に不真正不作為犯が成立するとするものです。

この見解は、多くの場合に妥当な結論を導くことができるようにも思われます。ただ、そのような因果を支配した状態が何によって発生したのかという点に限定がない場合には、たまたま何かの拍子に排他的支配の状態に至ってしまった場合にも、その者に結果の発生を防止すべき強い作為義務が生じてしまうことになってしまいますが、しかし、それは問題でしょう。

確かに、因果関係が行為者の排他的支配の下にある場合、行為者には、結果の発生を防止する作為に出ることが強く期待されることは事実です。しかし「それが強く期待される」ということから直ちに、その者が「それをすべき」ことにはならないでしょう。「そうすることが法によって期待される」というのは、単なる法益保護の必要性にすぎません。その必要性だけでは、たまたまその場にいた「その者」がその責任を負わされる理由にはならないでしょう。

例えば、アパートの隣の部屋にする老人が瀕死の状態に至っていることをたまたま隣人が発見してしまった場合、その者がその状態を放置すれば、不作為による殺人になってしまうのか、ということです。

見方を変えれば、引受け説は、排他的支配の発生を「引受け」に限定した排他的支配説と見ることもできます。逆に言えば、排他的支配説は、排他的支配の発生原因を「引受け」に限定しない説です。

しかし「引受け」に限定するのは狭すぎるとしても、何らかの限定は必要でしょう。

そこで、排他的支配説の論者は、行為者が、自己の意思に基づいて排他的支配を設定した場合のほかは、「規範的に作為が要求される関係」に基づいて排他的支配を有している場合に限定されるとします。これは、親子、建物の所有者、賃借人、管理人などのような身分関係、社会的地位に基づいて継続的に保護・管理義務を負う者に限定されるということです。

しかし、これによって充分な限定が可能なのかという問題、また、この身分関係、社会的地位という基準が適切なのかという問題も残ります。つまり、身分関係や社会的地位があるとなぜ強い責任の発生が肯定されるのかという理論的根拠です。

④先行行為説

先行行為説は、以上の引受け説や排他的支配説とはまったく異なった発想から保障者的地位の限定を行おうというものです。この見解は、作為犯と不作為犯との存在構造上の違いに着目し、行為者が、不作為以前の故意・過失に基づく作為によって因果の流れを設定していた場合にだけ保障者的地位を認め、不真正不作為犯の成立を認める、というものです。この見解については、後にもう少し詳しく触れますが、ここでは、差し当たり、2つの批判があることを指摘しておきましょう。

1つの批判は、次のような事案において不作為による殺人を肯定できなくなってしまうということです。

【事例9】 甲女は、妊娠したが、お腹の子の父親は無責任な男性で、そのことを知ると、甲女と連絡を取らなくなり、姿をくらましてしまった。甲女は、どうしてよいかわからないまま臨月を迎え、ある日、自室で赤子Xを産み落とした。しかし、やはりどうしたらよいか解らず、このまま放置すればこの子は死んでしまうだろうと思いながら、授乳せず、そのまま放置してXを死亡させた。

先行行為説によれば、この【事例9】の場合には、故意または過失に基づく先行行為によって原因が設定されたわけではないので、不作為による殺人罪は成立しないこととなり、この点が批判されています。

もっとも、先行行為説によっても、この場合、甲女は不可罰となるのではなく、保護責任者不保護致死罪(刑法218条、219条)は成立します。

もう1つの批判は、次のような轢き逃げの事案において不作為による殺人が成立するとされる点です。

【事例10】 甲は、自動車を運転していて、過って歩行者Xをはねてしまった。甲は、一旦自動車を止めてXの様子を見たところ、Xに重傷を負わせてしまったことが判った。甲は、このままXを放置すればたぶん死んでしまうだろうと思ったが、自分が犯人であることが判明し、多額の損害賠償を請求されることを恐れ、Xを救護することなく逃走した。Xは、数時間後、出血多量のため死亡した。

この【事例10】では、【事例6】の場合とは異なり、「保護の引受け」がありません。そして、自車に引き入れていないので、自己の意思による排他的支配の設定もありません。そのため、引受け説や排他的支配説などでは不作為による殺人罪とはならない事例ですが、先行行為説は、この場合も不作為による殺人罪が成立するとします。そこで、この点が他説からは批判されています。

⑤多元説(総合考慮説)

学説には、作為義務の発生根拠を多元的に求める見解があります。つまり、不真正不作為犯の適切な範囲で認めるためには、引受け、排他的支配、先行行為など多様な事情を総合的に考慮して決することが必要であり、1つに絞ることはできないという考え方です。

しかし、このような考え方に立つ場合には、不真正不作為犯の成立範囲は極めて不明確なものとなるため、明確性の原則に反するのではないか、ということが問題となるでしょう。

また、多元説のような理解では、そもそも不真正不作為犯というのがどういうものなのか、なぜ作為形式で規定された構成要件で処罰されることが正当化されるのか、ということが何ら解明されていないとも言えるでしょう。

(4)構成要件的等価値性(同価値性)という視点

「~~した者」という作為形式で規定された構成要件に、一定の不作為も含まれるとして、そのような不作為を、作為を処罰するのと同じ条項で処罰するのが、不真正不作為犯です。

そこでは、不作為のすべてが含まれるというわけではありません。あくまで、含まれる不作為は、一定範囲のものに限られます。

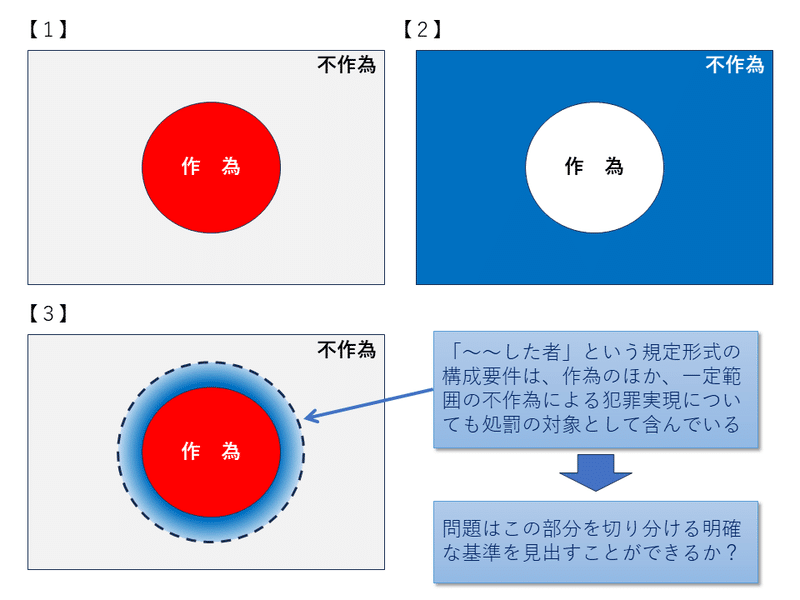

下の図をご覧ください。

【1】は、真正作為犯を表しています。日の丸の「赤」の丸い部分が、禁止されている作為であり、この構成要件を作為によって実現した場合です。

他方【2】は、真正不作為犯を表しています。真正不作為犯の場合、作為は「法の期待している身体の挙動」であり、刑法の命令規範によって命令されている行為です。そして、この作為をしないこと(図では青で表されている部分)が、真正不作為犯の実行行為です。もっとも、常に(期待される作為以外の)不作為のすべてが処罰の対象とされるとは限らず、一定範囲の地位にある者の不作為のみが処罰されるというように主体が限定されることによって、処罰の対象となる不作為が限定されていることもあります。例えば、保護責任者不保護罪(刑法218条後段)であれば「保護責任者」の不保護のみが処罰の対象とされています。

【3】は「~~した者」という規定形式の構成要件を、作為で実現した場合(真正作為犯)と、不作為によって実現した場合(不真正不作為犯)とを同じ図の中に書き込んだものです。

赤で表示されている丸の部分が「作為」で、その周辺を覆っているボンヤリとした青のリングの部分が、処罰の対象となっている「不作為」部分です。

この図において点線で示された円の部分が、この構成要件の処罰範囲です。それは、厳密に「作為」だけを処罰の対象としているのではなく、その周辺に位置する一定の範囲の「不作為」をも処罰の対象として含んでいることを意味しています。それゆえ、この点線内の「不作為」をこの構成要件によって処罰することは、類推適用には当たらず、罪刑法定主義には違反しません。

もっとも、問題なのは、この点線の部分がどこまでの範囲をもつか、ということであり、この点につき明確な基準を示すことができなければ、不真正不作為犯(周辺の青色部分)の処罰は「明確性の原則」に反するということになってしまいます。

そのため、これが不真正不作為犯論の課題となります。

不真正不作為犯の場合は、作為と同じ条文によって不作為も処罰されることとなります。そのため、この場合に「処罰の対象となる不作為」は、作為によって構成要件を実現したのと価値的に同視できるものでなければならないと考えられます。このことは「等価値性」とか「同価値性」と呼ばれています。

つまり、作為によって構成要件を実現した場合と等価値な不作為による構成要件の実現の場合だけが、不真正不作為犯として、同一条文によって処罰することができる、というワケです。

このように、等価値性(同価値性)が不真正不作為犯の成立範囲を画するものであるという認識は、現在では、学説上一般的な支持を集めているようです。

(5)等価値性(同価値性)の位置づけ

ただ、等価値性(同価値性)を構成要件上どう位置づけるのかという点になると、学説は帰一していません。

第1に、従来から不真正不作為犯の成立要件とされている「法的作為義務」の発生根拠を限定するものとして位置づける見解があります。つまり、構成要件的等価値性のある場合の作為義務だけが不真正不作為犯を成立させることとなる、とするワケです。

しかし、構成要件的等価値性の内実が何かについては、後に見ることにしますが、等価値性の要素が法的作為義務の発生原因とされる法令、契約、事務管理、条理などとどのように関連するのか、という疑問があります。

第2に、従来から不真正不作為犯の成立要件と言われている「法的作為義務」「作為可能性」に加えた第3の成立要件として「構成要件的等価値性」を位置づける見解があります。

おそらく従来の通説的な見解を前提として、これと無理のない形で等価値性を位置づけるのであれば、これが最も自然な形と言えます。

そして第3に、従来から言われていた「法的作為義務」(および作為可能性)ではなく、むしろ等価値性(同価値性)のみを不真正不作為犯の成立要件と位置づけるべきとの見解があります。

例えば、佐伯仁志先生は、その著書の中で次のように述べられています。

保障人的地位に基づく作為義務の発生根拠として、従来の通説は、法令、契約・事務管理、条理を挙げ、条理の内容として、先行行為の場合、監護者の場合、所有者・管理者の場合、売主の地位に基づく場合などを挙げてきた。しかし、刑法以外の法令に一定の義務が規定されているからといって、その違反が直ちに刑事上の違法性を基礎づけるわけではない。(中略)単に作為義務の形式的根拠を列挙するだけでは、実際に保障人的地位の有無を判断するには不十分なのである。

このことは従来の通説も認めているところである。通説も、法令や契約上の義務は、作為義務の一応の根拠とするだけで、これらの根拠に何らかのプラスアルファがあってはじめて不真正不作為犯が成立すると考えている。しかし、プラスアルファによって不真正不作為犯の成立が実質的に決まるのであれば、それを要件とすればよいのであって、法令・契約を独立にとりあげる意味はない。(中略)学説の中には、法令、契約、条理を作為義務の根拠として挙げた上で、不真正不作為犯が成立するためには、作為と不作為の同価値性が認められることが必要であるとする見解も有力であるが、そこでいう同価値性が上記のプラスアルファを意味しているのであれば、端的に同価値性の要件を論ずれば足りる。

私は、かつては第2の考え方がよいと思っていましたが、現在では、この第3の佐伯先生の考え方のほうに魅力を感じています。

不作為犯の場合に「作為義務」が要求されることは、作為犯の場合に「不作為義務」が要求されることとパラレルに理解されます。

また、不作為犯の場合に「作為可能性」が要求されることについても、作為犯の場合に「不作為可能性」がなければならないことと、基本的には同じです。

しかも、真正不作為犯の場合と不真正不作為犯の場合を比較すると、いずれの場合にも「作為義務」「作為可能性」のあることは必要とされます。

そうすると、これら2つの要件は「不作為犯」に対して求められるものであって、「不真正不作為犯」において特別に求められているというものではありません。

しかも、「~~しなかった者」という規定形式で定めらた刑罰法規によって処罰される真正不作為犯の場合、その裡面に観念される「命令規範」が直接、対象者に対する作為義務を基礎づけていると考えられます。

そこで、これとパラレルに理解するならば「~~した者」という規定形式で定められた刑罰法規によって処罰される不真正不作為犯の場合も、この刑罰法規の裡面に観念される「命令規範」が直接、対象者に対する作為義務を基礎づけていると解さなければ、理屈に合いません。不真正不作為犯の場合にだけ、このような刑法の命令規範による作為義務ではなく、他の法令、契約、事務管理、条理などによって発生した法的作為義務が、刑法上の作為義務として流用される、というのでは筋が通らないでしょう。

このように考えると、不真正不作為犯の場合も、真正不作為犯の場合と同様に、適用される構成要件(裁判規範)の裡面に存する命令規範によって、対象者に対して作為義務が課せられることになるということを前提としつつ、不作為による犯罪の実現だけが予定され、これに応じた法定刑などが定められた「真正不作為犯」の場合とは異なり、「不真正不作為犯」の場合は、作為によって実現される場合を主要な適用領域とする刑罰法規によって、一定範囲の不作為が同様に処罰されることとなるため、この場合には、特に「作為による犯罪の実現と価値的に同視できる」という構成要件的等価値性が必要とされると解することができます。

そして、このような構成要件的等価値性があることによって、その作為形式の構成要件の裡面にある命令規範による作為義務が、はじめて不作為者に課せられることになると解することができます。

そして、このように解するときは、従来の通説によっていわれてきた「法的作為義務」や「作為可能性」については、いずれも「不真正不作為犯の成立要件」であるという必要なくなり、不真正不作為犯の成立要件としては「構成要件的等価値性」のみを挙げ、これが不真正不作為犯における構成要件的身分(保障人的地位)を基礎づけると解すればよいように思います。

(6)等価値性(同価値性)の内実

以上、構成要件的等価値性(同価値性)の位置づけについて、かなりチカラを入れて説明してきましたが、実のところ、これは、要件の整理の問題であり、より重要なのは、その内実です。

つまり「~~した者」という規定形式で定められた構成要件を不作為によって実現した場合に、これが作為による実現と価値的に同視できる場合とは、いったいどのような場合なのかということです。

先ほど、不真正不作為犯の「作為義務の限定」としてあげた、①主観説、②引受け説、③排他的支配説、④先行行為説、⑤多元説などは、どれも、構成要件的に等価値(同価値)である不作為を選別するための基準と捉えることもできます。

では、作為による犯罪実現と構成要件的に等価値である不作為による犯罪実現は、どのようにして選別されるべきなのでしょうか?

個人的には、排他的支配説が、最近では最も有力なのではないかとの印象を持っていますが、この説が、排他的支配のある場合の不作為を、作為による犯罪実現の場合と価値的に同視できると主張している理由は、その説明などを見る限り、何らかの考え方から演繹的に導き出したというよりは、いろいろな事案に対する妥当な解決という結論から帰納的に導き出されたというものであるように思えます。

しかし、この問題に対する基準の定立は、このような帰納的な方法によって導き出されることでよいのでしょうか?

つまり、作為による犯罪実現と同視できる不作為を選別する基準は、もっと理論的に説明されるべきものではないでしょうか?

なぜなら、作為による犯罪実現と価値的に同視できるからこそ、不真正不作為犯として処罰することが正当化されるのであって、不真正不作為犯として処罰したいと感じられる事例を分析した結果、これらの事例に共通するということで基準が導かれるというのでは、論理が逆だからです。

つまり、論理的に考えるならば、あくまで、作為による犯罪実現と価値的に同視できる、ということのほうが先でなければならないハズです。

この点について、唯一、作為による犯罪実現と同視できる不作為の場合を、理論的に説明しているのが、先行行為説とも呼ばれている日髙義博先生の見解です。

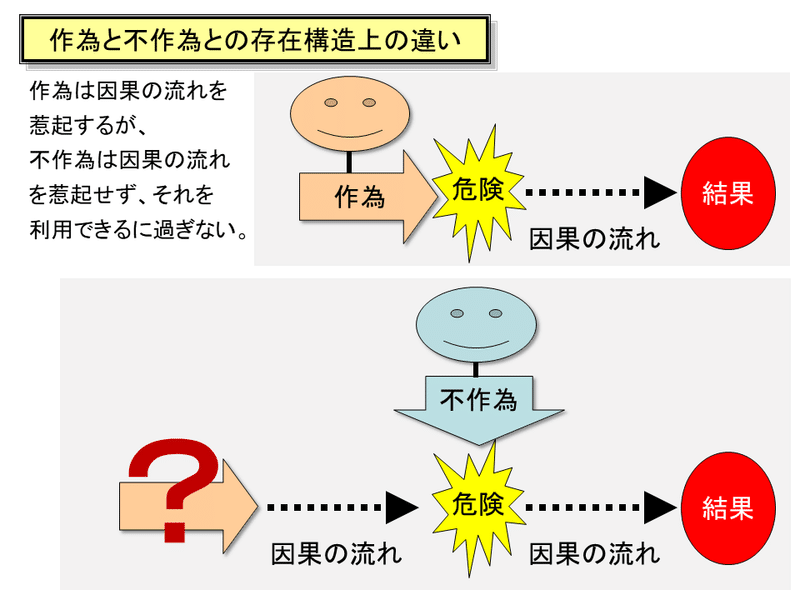

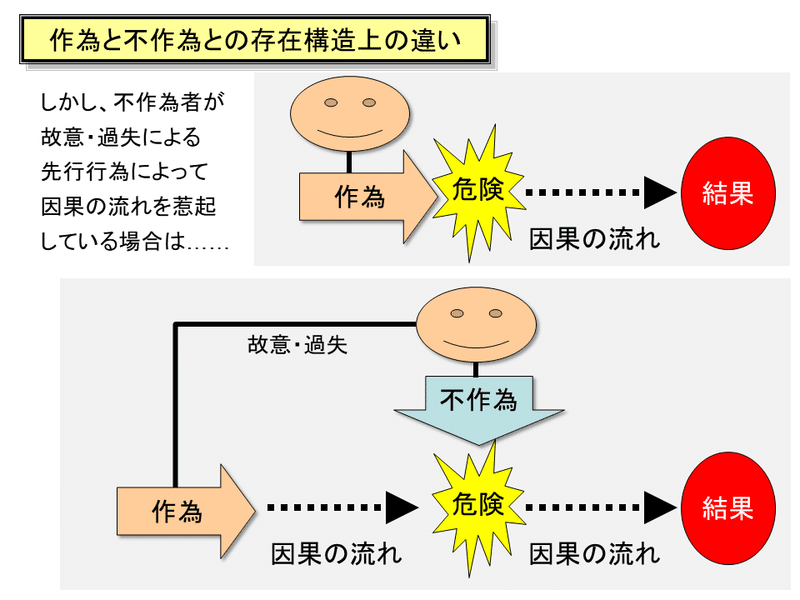

日髙先生は、作為犯と不作為犯との大きな違いは、その存在構造にあるとし、作為は因果の流れを惹起するが、不作為は因果の流れを利用することができるに過ぎないとします。

そして、この因果構造の相違が、作為犯と不真正不作為犯を等値する場合の壁になっている、と言います。

そして、不作為犯の場合、このような因果の流れを設定した原因(起因)としては、①自然現象による場合、②第三者の故意・過失による場合、③被害者自身の故意・過失による場合、④不作為者の故意・過失による場合が考えられますが、唯一、④不作為者の故意または過失による先行行為によって因果の流れを惹起されている場合は、存在構造上も、作為による原因設定の場合に匹敵し、作為による犯罪実現の場合と価値的に同視できるといいます。

つまり、それは、いずれにせよその行為者自身の行為によって、因果の流れが惹起されているという点で同じだからです。

この見解は、作為と不作為との「存在構造上の違い」という分析から始まり、作為による犯罪実現と不作為による犯罪実現とを同視できる場合について理論的・演繹的に説明する唯一の見解であるように思います。

すでに見たように、先行行為説は【事例9】において母親に不作為による殺人罪を肯定することができず、【事例10】において轢き逃げをした行為者に不作為による殺人罪の成立を認めるという結果を導くことになり、この点が他の学説から批判されています。

しかし、この点は、所詮、価値観の問題とも言えます。【事例9】では、赤子の命を考えれば、母親を不作為による殺人罪としたいという気持ちも解らないではありませんが、途方に暮れた母親をそこまで責める必要があるのかとも言えますし、轢き逃げの事例でも、同じく自己の過失で被害者に重傷を負わせておきながら、一旦は自車に引き入れたものの、その後、気が変わり病院に搬送しなかった人と、自車に引き入れることもせず見捨てて立ち去った人とを比較し、前者は不作為による殺人に値し、後者はこれに値しないという価値判断は、本当に妥当なのでしょうか?

そう考えると、先行行為説に対する前記2つの批判は、必ずしも決定的なものではないように思えます。

なお、佐伯仁志先生は、先行行為説と排他的支配説とをミックスしたような見解を主張しています。排他的支配と危険の創出(または危険の増加)が保障人的地位を基礎づける根拠となるとする見解です。

この見解は、先行行為による原因設定(危険の創出)だけでなく、これに加えて不作為時点での排他的支配を要求することによって、【事例10】のような事案では、先行行為による危険の創出はあるものの、排他的支配がなく、不作為による殺人罪は成立しないとすることができます。もっとも「人里離れた山中で被害者に命にかかわる怪我を負わせた場合」などには排他的支配を認めるようです(佐伯・前掲書91頁)。

また、この見解は、先行行為説と排他的支配説とを単純にミックスしているのではなく、前述の日髙説とは異なり、先行行為による原因設定(因果の流れの惹起)に「故意または過失」を要求しません。そして、このことによって【事例9】の場合にも、不作為による殺人罪の成立を認めることができるとしています(佐伯・前掲書93頁)。

しかし、先行行為による原因設定に過失すらなくてもよい、とすることには疑問があります。というのも、不真正不作為犯の行為者(不作為者)が、自己の先行行為に対して責任を負うのは、そこに故意または過失という責任原因が存在したからであると考えられるからです。確かに、子どもを産まなければ、その子どもの生命に危険が発生することはなく、その子どもが死亡することもなかったと言えるかもしれませんが、しかし、子どもを産んだこと自体までが先行行為となって不真正不作為犯が成立するとすることは、やはり行き過ぎであるように感じられます。

第5 おわりに

不真正不作為犯の問題は、書いているとキリがないので、このあたりで終わりにします。もうすでに、いつも以上の、かなりの長文となってしまいました。お疲れ様でした。

本当は、行為論と不真正不作為犯論とを2回に分けようかとも思ったのですが、行為論での議論を踏まえて、そのまま不真正不作為犯の議論に突入したかったので、チョット無理をしてしまいました。

不真正不作為犯は、刑法総論の論点の中でも、理解をすることも、整理をすることも、特に難しい論点であると思います。しかも、どの立場がよいのかもなかなか決めかねる論点でしょう。

今回の説明が理解の助けとなってくれれば幸いです。

……いや、かえって混乱させたかな? そうだったらスミマセン。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?