【学ぼう‼刑法】「犯罪共同説vs行為共同説」に対するウラみツラみ

第1 はじめに

私は大学2年生の時に刑法学と出会い、その後、司法試験を経て弁護士となった後も、司法試験の受験指導をしたり、大学の法学部で授業を持ったり、法科大学院で教えたり、また、刑事弁護をしたりしながら、なんやかんやと刑法上の問題について日々考え、40年にもなりました。

そうした中、刑法の勉強を振り返ってみると「これは何の意味があったのだ?」と思われるような問題設定(問い)もあります。

良い問いは、おのずと解決への道筋を示し

悪い問いは、いたずらに学ぶものを迷路へと誘い込む

ですから「良い問い」は、学ぶ者を助け、「悪い問い」は、学ぶ者を苦しめ、迷わせ、絶望させるという大変迷惑な存在です。

そう言った中、刑法学の中でもこれは悪い問いの筆頭だろうと私が考えているのが「共同正犯は何を共同にするのか?」という問いです。

犯罪共同説と行為共同説が対立している、アレです。いま思い返しても本当に腹が立ちます。この問いによって、どれだけ苦しめられ、迷わされてきたことか。そして、この問いによって、いったい何が解決できたのか?

いや、もちろん、これまでの刑法学でこのような問いの下、学説が展開されてきたという歴史があるワケですから、初学者としては必ず学ばなければならないものであることは明らかです。

司法試験の答案作成上もこれが必須の知識であることは間違いありません。この問いの下で主張された犯罪共同説からの帰結を「踏み台」にして答案を書くというのは、司法試験などでも常套手段でした。

しかし、純粋に「共同正犯について理解する」という意味では、本当に無駄だったのではないかと思っています。

今回は、そんな私の「犯罪共同説vs行為共同説」に対するウラみツラみを述べたいと思います。

第2 犯罪共同説とその論理的帰結

1 共同正犯の成立要件

刑法60条は、共同正犯について次のように規定しています。

刑法

(共同正犯)

第60条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

前半の「二人以上共同して犯罪を実行した」という部分が共同正犯の成立要件について規定し、後半の「すべて正犯とする」というのがその効果を規定しています。

そしてこの前半部分に関して、かねて「共同正犯とはいったい何を共同にするのか」ということが問われてきました。そして、この問いに対して何と答えるかによって、共同正犯の成立要件に関する解釈は変わるとされました。

2 犯罪共同説と行為共同説

ここで対立しているのは、犯罪共同説と行為共同説です。

【犯罪共同説】

共同正犯は(1つの)犯罪を共同して実現にするものである。

【行為共同説】

共同正犯は(自然的)行為を共同し、各人の企図する犯罪を実現するものである。

犯罪共同説が通説であり、犯罪共同説からは、

客観主義刑法理論(古典学派)の立場に立つ場合には犯罪共同説が採られ、主観主義刑法理論(近代学派)の立場に立つ場合には行為共同説が採られる

と説明されていました。

……が、実際には、客観主義の立場から行為共同説を主張されていた先生方もいらっしゃったワケで、この図式自体、ちょっと決めつけっぽいところがありました。

実際、戦後は客観主義刑法理論が主流で、戦前に有力だった主観主義刑法理論を主張する学者はもはやいなくなっていましたから、すでに犯罪共同説vs行為共同説の争いは、客観主義刑法理論を前提としてなされていたワケです。

さて、そうは言っても、犯罪共同説が通説なのですから、これを理解することが初学者としてはとても大切です。しかも、通説なんだから基本的にはこの立場に寄り添っていたほうがよさそうだという計算も働きます。

しかし、共同正犯をめぐる二大論点とも言うべき「共謀共同正犯」と「過失犯の共同正犯」の問題については、犯罪共同説と判例実務との間には乖離が生じており、その問題をどう解決するかということが、犯罪共同説にとっては課題でした。

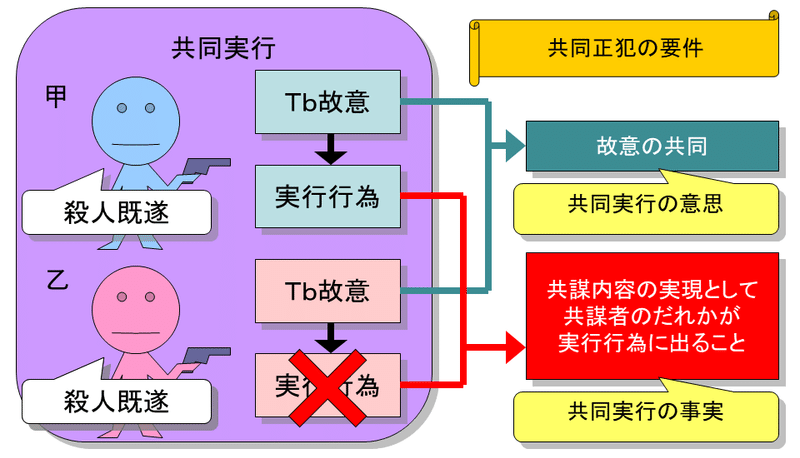

3 共同実行の意思と共同実行の事実

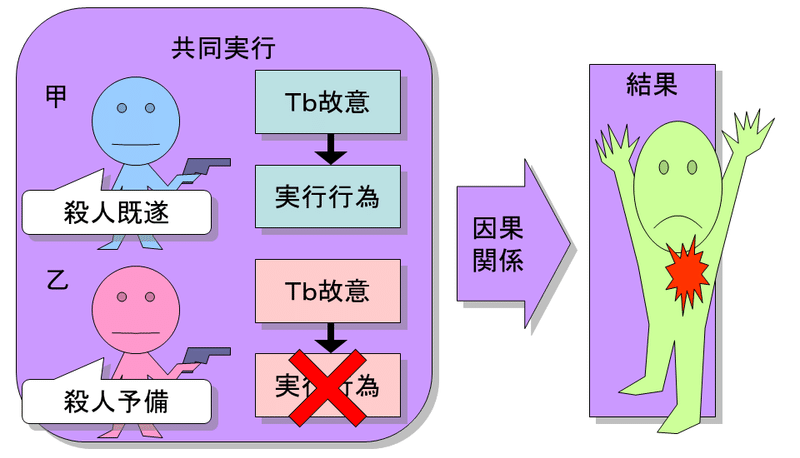

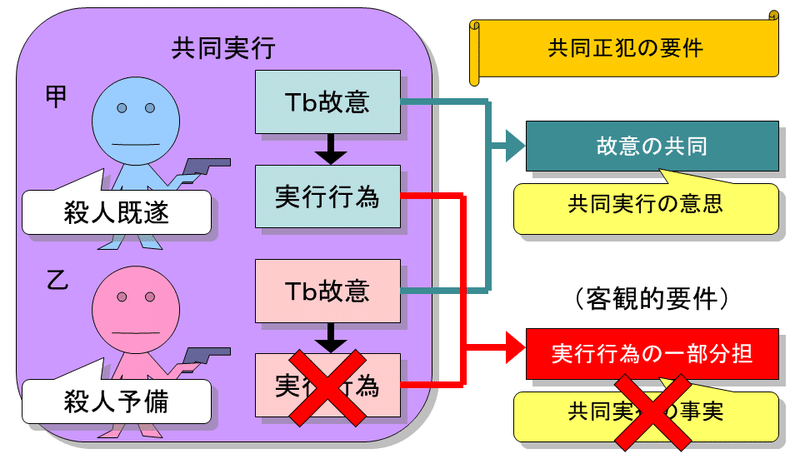

共同正犯の成立要件としては、主観的要件である「共同実行の意思」と客観的要件である「共同実行の事実」が必要であると言われています。

そして、この2つの要件につき、犯罪共同説からは、共同実行の意思とは「故意の共同」である、共同実行の事実とは「実行行為の一部分担」であると主張されてきました。

つまり、二人以上の者が1つの犯罪を共同して実行したと言えるためには、各人がその犯罪についての故意を共同して有し、かつ、その犯罪の実行行為の少なくとも一部を各人が分担するということが必要とされるとされたのでした。これが犯罪共同説からの論理的帰結とされました。

4 犯罪共同説の困った問題

ところが、この「故意の共同」と「実行行為の一部分担」という要件を設定した場合、2つの問題が生じました。

1つは「共謀共同正犯」を認めることができないということ、

もう1つは「過失犯の共同正犯」を認めることができないということ

でした。

「共謀共同正犯」は、共同者の中の実行行為に出ない関与者についても共同正犯を認めることができるか、という問題で、判例はこれを認めていました。また、判例を理論的に基礎づけようという学説も一部で主張されていました(共同主体意思説など)。

しかし、犯罪共同説の主張する「実行行為の一部分担」という要件からすると、これを認めることは不可能でした。

しかし、判例実務は、すでに共謀共同正犯肯定ということで固まっており、そこが犯罪共同説の悩みでした。

つまり、犯罪共同説の立場から「実行行為の一部分担」という要件を修正し、共謀共同正犯を認めることができるのか、またそれができるとしてそれでよいのかという問題がありました。

もう1つの問題は「過失犯の共同正犯」を認めることができるのかという問題でした。

犯罪共同説は、共同実行の意思とは「故意の共同」であると主張していたため、過失犯についての共同正犯を認めることは理論的に無理でした。しかし、判例実務は過失犯についても共同正犯を肯定していました。

そこで、犯罪共同説からは「故意の共同」という要件を修正し、または何らかの迂路を設けて過失の共同正犯を肯定することができるのか、また、すべきなのか、ということが問題となっていました。

では、この2つの問題について、犯罪共同説の立場からどのように解決すべきでしょうか?

解決に向けての方向性としては2つのものが考えられます。

1つは、犯罪共同説を捨てて行為共同説に乗り換えるというものです。

もう1つは、犯罪共同説の立場を維持しながら、そこに何らかの修正を加えて共謀共同正犯や過失犯の共同正犯を肯定するという方法です。

しかし、例えば、試験の答案などで、犯罪共同説を捨てて行為共同説に乗り換えるとして、その理由を説得的に展開することができるでしょうか?

犯罪共同説だと共謀共同正犯を認めることができず、過失犯の共同正犯も認めることができなくて不都合だから行為共同説を採る、というのは「本音」かもしれませんが、説得的な理由とはいえないでしょう。

また、犯罪共同説の立場を維持しつつ、その要件である「実行行為の一部分担」や「故意の共同」に修正を加えるとしても、その修正する根拠はいったい何でしょうか?

これも共謀共同正犯を認めることができないこと、過失犯の共同正犯を認めることができないことは不都合というだけでしたら、やはり説得力のカケラもありません。

しかも、仮に何らかの修正を加えるとしても、その根拠について、犯罪共同説は何の指針も与えてくれないのです。なぜなら、本来的には「故意の共同」と「実行行為の一部分担」こそが犯罪共同説からのあるべき帰結であり、したがって、共謀共同正犯の否定、過失犯の共同正犯の否定こそが、その理論的帰結だからです。

この時点で、犯罪共同説から問題を解決しようという試みは、袋小路に入ったという印象を拭えません。

第3 共同正犯の効果とその正当化根拠

さて、犯罪共同説が問題の解決について全然アテにならないとしたら、私たちはどこに光明を見いだせばよいのでしょうか?

そこで、1から考えてみることにします。まず、共同正犯の効果とはどのようなものだったのかを確認します。

そしてそのうえで、そのような効果は、どのようにして正当化されるのか、ということを考えてみることにします。

そして最後に、そこから「あるべき共同正犯の成立要件」を導き出すことにするという作戦です。

どうでしょう? いかにも法律学らしいアプローチではないですか?

1 共同正犯の効果

条文を見ると、共同正犯の効果は、共同して犯罪を実行した2人以上の者を「すべて正犯とする」ということです。では「正犯とする」というのは、一体どういう意味でしょうか?

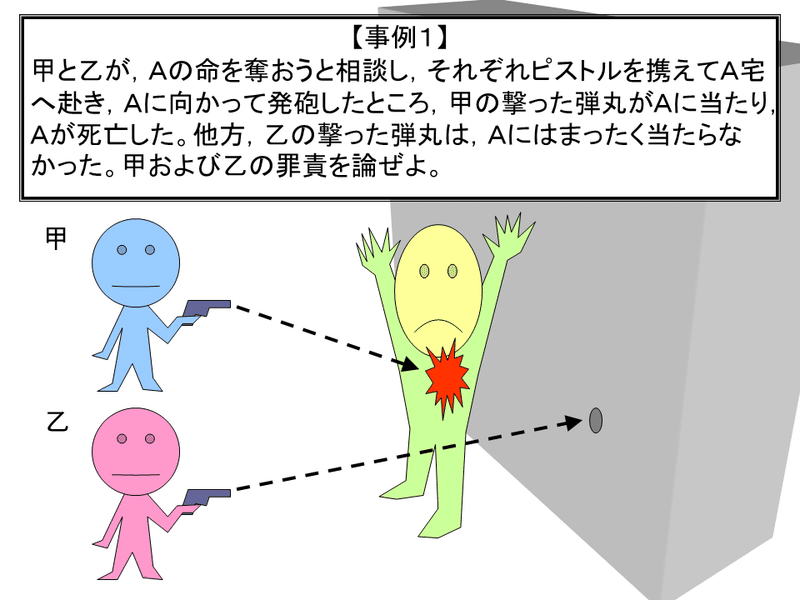

これは共同正犯の典型的な事例です。刑法60条が存在しなかったと仮定すると、この場合、甲にはAに対する殺人罪、乙にはAに対する殺人未遂罪が成立することとなります。

正犯とは、自ら実行行為をする者です。そこで、この事例の場合、甲も乙も、実行行為をしており、いずれも正犯であることは間違いありません。これ自体は刑法60条が存在しなくても、もともとそうなワケです。

なお、絵の中で「Tb故意」と書かれているのは「構成要件的故意」の意味です(構成要件=Tatbestand=Tb)。

では、刑法60条が「すべて正犯とする」と規定していることの効果は、どういうものなのでしょうか?

それは、この事例の場合に、甲だけでなく、乙にも、Aに対する殺人既遂罪が成立するということです。「すべて正犯とする」というのはそのような意味であると解釈されているワケです。

どう考えてもそのように読むことはできないようにも思われますが、そうなのです。ずっとそう言われています。

そして、その結果として、共同正犯の効果は「一部実行、全部責任」と表現されてきたワケです。

ですから、ここでも刑法60条はそういう効果を認めるものだということを前提に話を進めることにしましょう。そうするしかないので。

2 全部責任の正当化根拠

では【事例1】において自らは殺人未遂しかしていない乙が、殺人既遂の責任を負うこととなるのは、どうしてでしょうか? なぜそのような効果が正当化されるのでしょうか?

殺人既遂は、実行行為と結果(人の死亡)との間に因果関係がある場合に認められます。そうすると、乙も殺人既遂罪の責任を負うということであれば、乙の人格と人の死亡という結果との間に、何らかの因果的な関連性が必要不可欠ということになるでしょう。

そして、乙自身の行為と結果との間には因果関係が存在しない以上、乙が結果に対して責任を負うとすれば、それは乙が甲の実行行為を通じて結果を発生させたという以外はないハズです。

では、乙は、どうやって甲の実行行為を通じて結果を発生させたと言えるでしょうか?

それは、甲に対して心理的な影響力を与えることよって、甲の実行行為を促し、結果発生への推進力を増幅させたということでしょう。

このような心理的な影響力は「因果性」と表現することができます。因果関係と表現しないのは、この場合の甲は、事態のすべてを充分に認識しており、自己の自由な意思とその意思に基づく意思支配の下で行為に及んでいるからです。

このような場合の人間の存在は、物ような「道具」(客体)ではなく、一個の「人格」(主体)なので、絶対的強制下や錯誤に基づく場合などを除き、自ら考えて判断し、行動します。

そしてこのような人格は、常に反対動機を形成することによって、法益侵害への防波堤となることが法によって期待されている存在です。そしてそれが可能な存在です。

「右から押されれば左へ動く」というような因果の流れのひ1コマを構成する存在ではありません。

人は、自己の意思に基づいて行為を制御し、外界を支配することで因果を操り、結果を実現しますが、人が自己の自由な意思で判断し、行動している限りにおいて、他者によるこのような支配の対象(客体)ではありません。

そこで、共同正犯における共同行為者(甲)に対する他の共同行為者(乙)の影響力は、あくまで甲の自由意思に働きかけ、それを結果実現へと促すものであって、それを支配するものではありません。そのため「因果関係」という言葉は適切ではなく、「因果性」という言葉が用いられるワケです。

さて、以上のことからすると、共同正犯の効果である「一部実行、全部責任」を正当化している根拠は何かと言えば、それは、結果を生じさせた共同行為者(甲)の心理に対する影響力を通じた、結果に対する他の共同行為者(乙)の因果性ということになります。

これこそが、共同正犯における共同行為者が、自己の行為と因果関係のない結果についてまで既遂の責任を負うことの合理性を基礎づけていると言えます。

第4 共謀共同正犯の基礎付け

では、自己の行為と結果との間に因果関係をもたない共同行為者が、他の共同行為者によって実現された結果についてまで責任を負う理由が上記のようなものであるとして、そのことは、共謀共同正犯をめぐる議論に対して、どのような解決の指針を与えるでしょうか?

共謀共同正犯にあたる犯行態様としては、さまざまなものが考えられますが、次の事例もその1つを示すものです。

甲と乙は二手に分かれて待ち伏せることにした。

すると……

この【事例2】は、【事例1】を少し変形したものにすぎません。甲と乙は、まさに「手分け」をしたために結果として甲だけが実行行為に及び、乙は実行に着手しませんでした。

この場合に、乙にも共同正犯の成立を認めるならば、甲だけでなく、乙も殺人既遂罪の共同正犯となりますが、共同正犯の成立を否定するならば、乙には殺人予備罪あるいは甲の殺人既遂罪に対する幇助罪(従犯)が成立するにとどまることとなるでしょう。

犯罪共同説の立場を徹底し、「共同実行の事実」として「実行行為の一部分担」を要求した場合は、この事例の場合は、乙は実行に着手しておらず、実行行為を分担していないので、「共同実行の事実」を欠き、共同正犯は成立しないということになるでしょう。

しかし、このような結論は妥当でしょうか?

そこで、このような共謀共同正犯を認めるべきか否かについてですが、前述したような「全部責任」という効果を支える実質的根拠が、結果を発生させた共同行為者の内心を通じた結果への因果性にあるとするならば、翻って考えて、その因果の過程において「実行行為の一部分担」というものがどのように機能しているのかが問題となります。

そして、結論としては、まったく関係がないと考えられます。結果を実現した共同行為者の心理への影響力を通じた結果に対する因果性という意味で意味を持つのは、他の共同行為者との間の「意思の連絡」であって「実行行為の一部分担」ではありません。

そうすると、共同正犯の成立要件として「実行行為の一部分担」は必要でないということになります。つまり、この要件は捨ててよい、ということになります。

ただ「共同実行の事実」それ自体が不要になるか、というとそれは話が別です。

仮に共謀共同正犯を認めることとしたとしても、共同正犯が成立するためには、全員が共謀共同正犯であるというワケにはいきません。少なくとも、だれか1人は「共謀」の内容を実現する実行行為に及ぶ実行共同正犯である必要があります。

その意味では、共同正犯が成立するための客観的要件としては「共謀者中の少なくとも1人が実行行為に出て共謀内容を実現すること」が必要とされます。ですから、この意味での「共同実行の事実」は必要だと考えられます。

そして「共同実行の事実」をこのように解することにより、共謀共同正犯を認めることができることになります。

なお、このような理解が広く支持されるようになってから、従来、犯罪共同説において使われていた「一部実行、全部責任」という表現は、現在では変容され、「一部行為、全部責任」という表現が用いられるようになっています。

第5 過失犯の共同正犯の基礎付け

次に、過失犯の共同正犯についてはどうでしょうか?

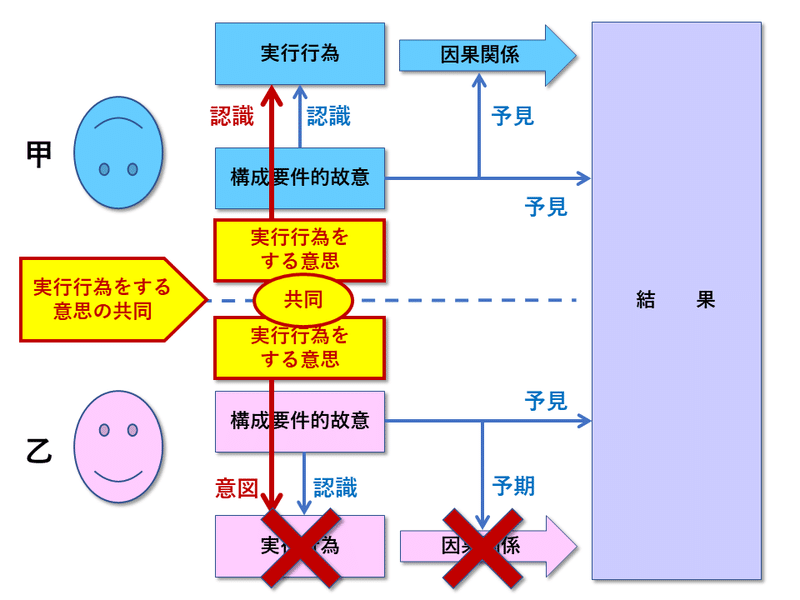

前述のとおり、共同正犯における「一部行為、全部責任」の効果が共同者間の意思の連絡(共同実行の意思)によって正当化されるとした場合、その意思の連絡の内容は「故意の共同」すなわち、既遂犯の故意に相当する心理状態をすべての共同者が共有することに限られるのでしょうか?

もしそうだとするならば、過失犯について共同正犯を認めることはできない、ということになるでしょう。

例えば、共謀共同正犯を理論的に基礎づけるために主張された「共同意思主体説」という考え方によれば、共同正犯においては、異心別体たる他人同士が、同一の犯罪を実現しようという意思の下、同心一体となり、そこに共同意思主体が形成され、共犯現象はその実現であると理解されていました。そのため、共同意思主体を形成するには、2人以上の者が「同一の犯罪を実現しようという意思」でまとまる必要があり、主観的要件としての「故意の共同」はむしろその本質でした。そこで、この説によれば、共謀共同正犯については肯定することができるものの、過失犯の共同正犯については否定というのがその帰結でした。

では、この問題はどう解くべきでしょうか?

現在有力に主張されている説は、過失犯の共同正犯を認め、その場合の主観的要件は「故意の共同」あるいは「共同実行の意思」ではなく「共同義務の共同違反」であれば足りると主張したりしています。このような見解は、故意犯の共同正犯と過失犯の共同正犯とでその要件を分けるという考えに立脚しているといってよいでしょう。

これも1つの解決策だとは思います。しかし、私としては、この点は、次のように考えるのがよいと思っています。

「一部行為、全部責任」の根拠が、実行を担当した結果を実現した共同行為者の意思に対する心理的な影響力であるとした場合、その影響力をもつためには「故意を共同」にする必要があるのかそうでないのか、そうでないとしたら、どこまでの認識(意思)を共同にする必要があるのか、という視点です。

そして、これに対する1つの考え方は「故意の共同までは必要ではなく、実行行為をする意思の共同があれば足りる」というものです。

では「故意」と「実行行為をする意思」とはどこが違うのでしょうか?

構成要件的故意は、構成要件に該当する客観的事実を認識・予見することです。結果犯の場合、殺人罪のように最も簡素な構成要件の場合でも、実行行為、結果、因果関係の3つの客観的構成要件要素があります。構成要件的故意においては、この3つに該当する事実をすべて認識または予見している必要があります。そこで、この3つの予見・認識の1つでも欠けると「構成要件的故意」は認められなくなります。

共同実行の意思として「故意の共同」を要求する場合は、共同行為者の全員がこのような構成要件的故意(実行行為の認識、結果・因果関係の予見)(※正確には実行行為の意図と結果・因果関係の予期)をもっていることが必要とされます。

なお、下の図の「甲」の部分は、上下が逆転しています。「あじの開き」のような図だと理解してください。

以上に対して、共同実行の意思を「実行行為をする意思の共同」と解する場合には「特定の実行行為をしようという意思」を共有していれば足り、一定の結果・因果関係の予期(予見)を共有している必要はないということになります。

構成要件的故意が認められない場合には、構成要件的過失を検討することになりますが、それはこの3つのすべての認識・予見を欠くことを前提とはしません。理論的には3つのパターンがあります。

実行行為の認識と結果の予見はあるが、因果関係の予見を欠く場合

実行行為の認識はあるが、結果と因果関係の予見を欠く場合

実行行為の認識も、結果と因果関係の予見も欠く場合

という3つです。

もっとも、1の場合は現実には考えにくく、実際上問題となるのは2と3の場合でしょう。そして、2と3の場合の違いは、実行行為の認識があるかどうかです。

実行行為は、結果犯の場合、構成要件的結果発生の現実的危険のある行為という特質を持ちます。そのため、2の場合とは「自己の行為が結果を発生させる現実的危険のあるもの」という認識をもちつつ、結果の発生を予見せず行為したという場合を意味することになります。

3の場合には、そもそも「自己の行為」自体を認識していない場合や、自己の行為が「結果を発生させる現実的危険をもつ」ということを認識していない場合ということになります。

さて、ここから解ることは、過失犯にも、

①実行行為を認識しているが、結果を予見しなかったという過失犯

②実行行為すら認識していない過失犯

の2つがあるということです。

そして、前者の場合には、行為者には「実行行為をする意思」はあるが、後者の場合には「実行行為をする意思」もないということなります。

そこで「共同実行の意思」を、故意の共同ではなく、実行行為をする意思の共同と解した場合でも「実行行為の認識」すらない過失犯(②)の場合は、共同正犯が成立する余地はありません。

しかし「実行行為の認識」のある過失犯(①)の場合であれば、共同実行の意思を「実行行為をする意思の共同」と解する見解によれば、共同正犯となる余地があるということになります。

実行行為をする意思の共同はあるが、結果の予見がない場合というのは、2人以上が共同して「危険のある行為」を行う場合などがこれに当たるでしょう。例えば、2人以上の作業員が共同して危険を伴う工事などの作業を行う場合が考えられます。あるいは、ふざけてあえて危険な行為を一緒に行うという場合です。

このような場合は「故意の共同」がある場合とは異なり、犯罪の結果の実現に向けてお互いに努力しようという合意(共同目標の設定)があるワケではありません。だれも、結果を発生させる気などないのです。

しかし、だからと言ってこの場合に、結果発生の危険性を増大させるような事情がないかと言えば、必ずしもそうではないでしょう。

危険な行為を行う意思を共同にすることによって、他の共同行為者への依存心が生じたり、注意が散漫になったりして、あるいは悪ノリや悪ふざけが行き過ぎてしまい、それがミスへとつながって被害をもたらすことは社会生活上よく見られる現象です。

そこで、実行行為(=危険な行為)をする意思を共同にしていた場合でも、共同行為者は、そのような依存心や注意の散漫、悪ノリ、悪ふざけなどを通じて、他の共同行為者の行為から発生した結果に対しても因果力を有していたと考えられます。そして、そうだとすれば、その結果に対しても、また責任を負うべきだと考えられ、この場合に共同正犯の成立を認めることが正当化されると思われます。

このような考え方は「共同義務の共同違反」がある場合に過失犯の共同正犯を認めるという見解とは、どこが違うでしょうか?

過失犯の共同正犯の場合に「共同義務の共同違反」が要件となると解する場合には、まず、その事案が「共同義務」のある場合であることが前提となります。

つまり、共同者はそもそも、自己の行為からだけでなく、共同する他者の行為から結果が発生することまでも防止する義務があることが前提となり、これが肯定されたうえで、これに対する「(共同)違反」があれば過失犯の共同正犯が成立する、ということになります。

他方、そもそも「共同実行の意思」を「実行行為をする意思を共同にすること」と解することにより過失犯の共同正犯を肯定する場合は、結果発生の現実的危険のある行為(=実行行為)をする意思を共同している共同行為者は、そのこと自体によって、他の共同行為者の行為から発生した結果に対しても、共同正犯として過失既遂犯の責任を負うということとなる、と考えられます。

その意味では「共同実行の意思」を「実行行為をする意思の共同」と解する場合は、「共同義務の共同違反」という要件を要求する見解よりは、過失犯の共同正犯の成立する範囲が広くなるでしょう。

なお「共同義務の共同違反」により過失犯の共同正犯を認める見解に対しては、そもそもそのような共同義務が課せられている場合には、過失犯の共同正犯など認めなくても、単独犯として過失既遂犯の成立を認めることができるという指摘もあります(前田雅英先生など)。そして、この指摘は正しいと私は思います。

行為者と結果との間に立つ者が「故意犯」の場合には、そこに他者の自由意思が介在するため、行為者と結果との間の直接的な因果関係を認めることはできません。しかし、このような介在者が「過失犯」の場合には、その者も、自由意思により結果を充分に支配していたワケでないので、その者の行為も、行為者と結果との間を結ぶ因果関係の1コマと位置づけることが可能です。

ですから、行為者自身が「共同義務」を負っている場合は、行為者を結果に対する過失犯の単独正犯(同時犯)と構成することができるので、あえて共同正犯という迂路を通る必要はないとも考えられます。

第6 結果的加重犯の共同正犯

共同実行の意思として「故意の共同」を維持する場合には、結果的加重犯の共同正犯というものを認めることができるかも問題となります。

通説は、結果的加重犯を故意犯と過失犯の複合形態と解しています。多くの場合、故意犯である基本犯に、重い結果を生じさせたという過失犯が結合されていると解するワケです。そうすると、結果的加重犯の後半部分は、まさに過失犯の共同正犯の問題ですから、過失犯の共同正犯を否定する場合は、結果的加重犯の共同正犯も否定となるハズです。

また、過失犯の共同正犯を認めるために「共同義務の共同違反」が必要だと解するのであれば、同様に結果的加重犯の重い責任を帰責させるためにも「共同義務の共同違反」があったことが必要とされるというのが論理的な帰結でしょう。

もっとも、判例のように、結果的加重犯の重い結果に対しては過失は必要ないと解するのであれば、そのような苦労はありません。基本犯の故意についての共同があったことで、結果的加重犯についての共同正犯を認めることができるということになるでしょう。

しかし、重い結果について過失すら必要ないとするその前提が、責任主義との関係で問題となるでしょう。

なお、上述のように「共同実行の意思」は「実行行為をする意思を共同」にすることで足りると解する場合は、もちろん、基本犯の「実行行為」をする意思を共同にしていれば、結果的加重犯の共同正犯は認められることになります。

第7 異なる犯罪間の共同正犯

異なる犯罪間の共同正犯というものは認めることができるか、という問題は、犯罪共同説と行為共同説とで結論が分かれるといわれているテーマの1つです。

行為共同説は、もともと、各人が自然的行為を共同にして、各人の企図する犯罪を実現するのが共同正犯だと解するので、行為共同説からは、もちろんこれも可能ということになります。

これに対して、犯罪共同説は、2人以上が特定の犯罪を共同して実行することを共同正犯と解するため、異なる犯罪間の共同正犯は、犯罪共同説からは、基本的には認められないということになります。

ところが、ここでも、またしても「構成要件相互の重なり合い」という問題が出てきます。つまり、甲と乙が異なる犯罪を意図してこれを共同実現した場合であっても、両者の構成要件が重なり合う場合は、その範囲において共同正犯が成立しうるのではないか、ということです。

そこで、例えば、次の【事例3】の場合のA・Bの罪責はどうなるでしょう。共同正犯の錯誤と呼ばれる事例です。

この場合、犯罪共同説、行為共同説の立場からは、それぞれどのような結論が導かれるでしょうか?

この点、行為共同説の立場からは簡単です。行為共同説は、そもそも異なる犯罪間の共同正犯を認めるのですから、A・Bがそれぞれ自然的行為を共同して各自の企図する犯罪を実現した以上、Aは殺人罪の共同正犯、Bは傷害致死罪の共同正犯となります。

これに対して、犯罪共同説からは、どのような結論が導かれるでしょうか?

まあ、これがいろいろに分かれているワケですよ。

この【事例3】に類似した判例があります(最高裁昭和54年4月13日決定)。

この判例は、この問題について、明確に部分的犯罪共同説の②説による処理を否定し、殺意のない者には「殺人罪の共同正犯と傷害致死罪の共同正犯の構成要件が重なり合う限度で軽い傷害致死罪の共同正犯が成立する」としています。

もっとも、判例の事案では、殺意のある者の行為によって殺人の結果が発生しているので、殺意ある者に殺人罪が成立することは疑いなく、それが単独犯なのか、共同正犯なのかは不明です。

殺人罪と傷害致死罪とは、殺意の有無という主観的な面に差異があるだけで、その余の犯罪構成要件要素はいずれも同一であるから、暴行・傷害を共謀した被告人aら七名のうちのlが前記福原派出所前でh巡査に対し未必の故意をもつて殺人罪を犯した本件において、殺意のなかつた被告人aら六名については、殺人罪の共同正犯と傷害致死罪の共同正犯の構成要件が重なり合う限度で軽い傷害致死罪の共同正犯が成立するものと解すべきである。すなわち、lが殺人罪を犯したということは、被告人aら六名にとつても暴行・傷害の共謀に起因して客観的には殺人罪の共同正犯にあたる事実が実現されたことにはなるが、そうであるからといつて、被告人aら六名には殺人罪という重い罪の共同正犯の意思はなかつたのであるから、被告人aら六名に殺人罪の共同正犯が成立するいわれはなく、もし犯罪としては重い殺人罪の共同正犯が成立し刑のみを暴行罪ないし傷害罪の結果的加重犯である傷害致死罪の共同正犯の刑で処断するにとどめるとするならば、それは誤りといわなければならない。(最高裁昭和54年4月13日決定)

共同実行の意思について、あくまで「故意の共同」を維持するのであれば、上記のうち④説を採ることはできないでしょう。殺人罪と傷害致死罪が重なり合うのは、あくまでも軽い「傷害致死罪の故意」の範囲にとどまるからです。それゆえ、③説が論理的帰結です。

これに対し、共同実行の意思を「実行行為をする意思の共同」と解する見解に立つならば、④説が帰結されます。

この場合、暴行罪や傷害罪の実行行為のすべてが殺人罪の実行行為と同じ、というワケではありません。ただ、事実として合意された「実行行為」が、一面において殺人罪の実行行為でもあり、他面において暴行罪の実行行為でもあるということはあります。この場合、そのような「実行行為」をする意思を共同にしていれば、共同実行の意思を持っていたということができるでしょう。

そして、それぞれの「故意」に応じて、Aには殺人罪の共同正犯が、Bには傷害致死罪の共同正犯が成立することとなるでしょう。

第8 おわりに

さて、私が共同正犯について考えてきた末にたどり着いた「共同正犯の成立要件」である共同実行の意思と事実は、

共同実行の意思 = 実行行為をする意思の共同、あるいは

実行行為を共同にする意思の連絡

共同実行の事実 = 共謀者中の少なくとも一人が共謀内容の実現

として実行行為に出て、犯罪を実現すること

というものでした。

なお、誤解のないように付け加えれば、共同正犯の成立要件は「一部実行」の要件を外した時点で、この2つだけではなく、幇助との区別のために「実行行為を行うか、これと比肩する重要な役割を演じること」または「自己の犯罪として行う意思(正犯意思)のあること」という第3の要件を必要とするに至っています。

ところで、このような見解は、犯罪共同説なのでしょうか、行為共同説なのでしょうか? いずれに分類される見解でしょうか?

少なくとも、完全犯罪共同説ではありません。しかし、実行行為という犯罪の一部分を共同にしていると言えば、それは言えそうです。そうすると、部分的犯罪共同説かもしれません。

しかし、実行行為という行為を共同にしているにすぎない、と考えれば、行為共同説とも言えそうです。実際、どうなんでしょう?

ここまで考えてみて、私は、やはりこの「犯罪共同説 vs 行為共同説」という対立軸が、現代の日本の政治における「右翼 vs 左翼」という言葉と同じくらいに不毛に思えるのです。

もうこの説が犯罪共同説か、行為共同説かなんて、どっちでもよいでしょう? そう問うことに何の意味があるんでしょうか?

それよりも、この問題についての本質的な問いは

「全部責任という効果は、どのようにして正当化されるのか?」

と、こうして得られたその正当化の根拠に基づいて

「共同正犯の成立要件は、どのように構成することが妥当なのか?」

というものでしょう?

もうそれでいいなじゃないですか? もうそれでいいでしょう?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?