町中にあるクロスワードパズルを眺めてみた話

はじめに

先日、新宿に行ったときに、リーフレットが置いてありました。

「駅からハイキング × クロスワード」というタイトルの通り、中にはクロスワードパズルが掲載。

丸々掲載しちゃうと、イベントの楽しさを削いじゃうので、盤面のマス目だけ。

カギのヒントは、「小美玉のブルーベリー」などご当地ならではの情報が掲載。

中には、「現地でチェック」というカギもあり、現地に行かないと埋められない(クロスワードだからタテヨコの絡みと文字数で想像つかないこともないけど)という趣向でありました。

で、目を引いたのはこちらのクロスワードでした。

ここからの話

最近よく「〇〇警察」という物事に細かくチェックを入れて否定する存在を耳にします。

(正直自分も昔はそういう傾向ありましたが)最近は「多少の粗さは気にしない。むしろそれを入れることで意欲を削いで、モチベーションや全体が盛り下がることを懸念」する人になっております。

ま、あと単純に広く見聞を得ていくなかで「それって否定することじゃなくって、そういう派もありでしょ」と思うようになってきたこともあります。

というわけで、ダイバーシティのこの時代、寛容性を持とうよ。気になる点はコメントするけど、否定をするわけじゃないよ、という前置きであります。

改めて目を引いたクロスワードパズル

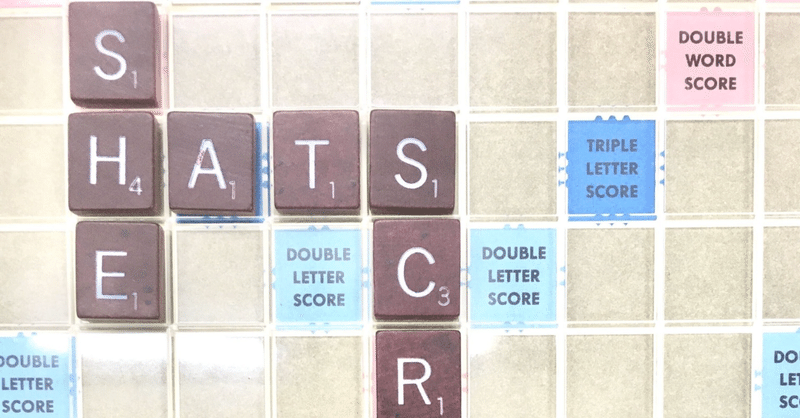

こんな感じでした。

黒マスでの盤面の分断を気にする人もいるかもだけど、個人的にはまあ別にいいかなと。

それよりも「このクロスワード、番号の数字をどういう順番で振っていったのだろう?」のほうがすごく気になりました。

クロスワードパズルでマス目に数字を振るときは、解きやすい(ヒントの数字がどのマスにあてはまるか探しやすい)ように左上から右上、もしくは左上から左下の順番に「1,2,3…」と数字が増えていくものが多め。

もちろん、中にはそうするつもりが、最後に数字の抜けが見つかったので、あわてて数字を振るなんていうご愛敬もあります(商業ベースでの作品でなく例えばSNSで「こんなのつくったよ」というシーンにおいて、そういうお茶目な作品も全然アリだと思うのよ、今の僕は)。

と、1~6とその後の2については、なんとなく思ったのだけど、大きな展開なのがそれ以降。

パッと見がバラバラになってるんですよねぇ。

うーん、これは探しにくいんじゃないかな、と初見では思ったのですよ。

作者の意図をやさしく汲み取る

と一見謎でしたが、ここでクロスワードをどういう流れで作った・あるいは解かせようとしてるのか。あらためて考えて気づいたのですよ。

これ、まずは一気にタテを埋めて、その後にヨコを埋めさせる流れじゃなかろうか、と。

あらためて、特に7番以降に注目。

7~11のタテは、順番通りに並んでいます。

で、一通りタテを埋めたのち、今度はヨコを埋めていこうと。

次の12は、11の1つナナメ下。

そして、13~15はその流れで、どんどん下へと続いているんですねぇ。

なるほど、こうやってみたら、ランダムな番号振りではなく、規則性を感じたのですよ。

あー、楽しかった。

おわりに

途中で書いたとおり、別に「クロスワード警察」として取り締まる気はさらさらなく、むしろクロスワードパズルは、作るほうも解くほうもまずは楽しく遊んでもらうのが第一なので「ま、これはこれでいいんじゃない(数字は探しづらい部分あるけど、このサイズだとそこまでの弊害でもないし)」な感じでありました。

(先述の商業ベースに乗せる作品となるとまた色々違ってくるのですが、それはまた別の話)

こういう風に、町中にあるクロスワードパズルを眺めたら、色々な個性があるなーと感じました。

「歌ってみた」「踊ってみた」が気軽にできるノリで、まずは「つくってみた」とでも言いましょうか、こういう作品を気軽に出せる世の中になると楽しいなぁ(クオリティ云々はもう少し分母が大きくなってからの話かなと)と思った次第でありました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?