畑の作物さん、だいじょうぶ? #28

今年の夏の気候(と言うより春以降?)は異常でしたね。

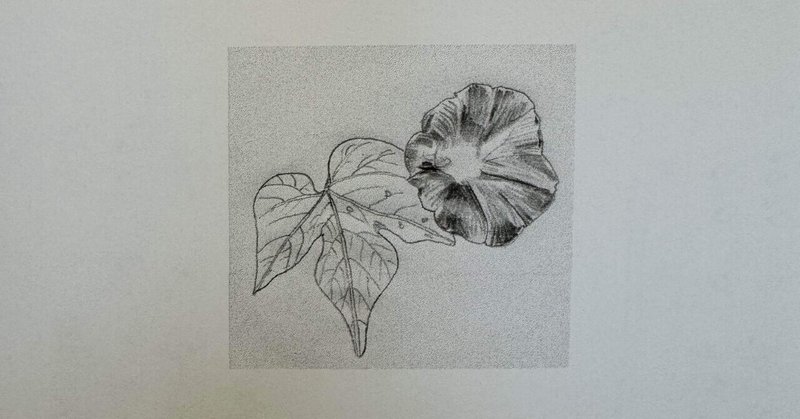

昨日、近くの小学校に 行きましたら、技術吏員の先生が一年生のアサガオの鉢に水を撒いていらっしゃいました。アサガオの鉢の大体の部分は枯れてしまい花は種になっていましたが、茎の下の方には種がそのまま芽を出したのでしょうか、小さな芽と花が咲いているのもありました。 この学校には、9月の初めにも用事で行かせてもらいましたが、その際もアサガオの鉢の下の方からの芽が、小さい背丈で花を咲かせていました。私には、この様子が、「生きた教材」にしか思えません(笑)今年の夏の異常な暑さの中で植物達も必死なのです。

クーラーのある教室からあまり出たがらない子達が多いという話を聞く今日この頃ですが、私の昔の学校だよりの子どものある問答を思い出しました。(平成18年12月4日学校だより)

『雨が降らない日が続いた11月の中旬頃。

「畑の作物さんたちは今のままで大丈夫?」

子ども達は、心配になって先生方に聞く姿が見られました。子ども達一人ひとりが、作物の世話を自分たちの手でやっていくことで、他の動物と同じように「命」を感じ取ってくれているようで嬉しく思います。

中休みや昼休みはもちろん、朝来てすぐに畑にとんでいき冷たい水をものともせず、ジョウロにくんで何回もかけてあげている姿。そして、放課後帰る前にも水をかけている子ども達もいます。

「先生あのね。大根さんとかみんなが大きくなるように、肥料もやらんといかんとよ。どうかいなってね、いっつも見ようとよ。」(博多弁です)

と頼もしい声も聞かれます。

農家の方にお聞きしたことですが、毎朝田んぼに出て稲に「おはよう、元気かね」と声をかけると、とてもよく育ってくれるそうです。なんか私たちの学校につながるお話だと思います。

そんな子ども達(低学年の子ども達)の声を聞いた時、私は、ふと子ども達の日常が気になりました。「おはよう」「ありがとう」等の言葉だけでなく、「だいじょうぶ?」「よかった!」など相手に寄り添って素直に言える言葉、相手の気持ちを感じ取る言葉をどれだけかけることができるかということを・・・・。

先日、高学年の学級の授業を見たときに、友だちの発言に「何はりきっとおと」(博多弁です。「何を頑張っているの」の意味)と話した子がいました。私もびっくりしましたが、その子の横についてちょっと話をしました。

「だいじょうぶ」と「何はりきっとおと」。この二つの言葉には大きな違いがあります。前者は、相手をいたわり大切にする言葉。後者は、相手を否定し侮辱する言葉です。私たち教師は、後者の言葉を使う子どもに対して、それを絶対許さず、根気強く「相手を尊重する心」を教えていかなければいけません。そして気付いたらすぐに。その時も相手を頭から叱るのではなく、諭すように。』

今年のような異常気象の中での子どもの問答もきっとあるのでしょう。上記の昔の12月の畑の問答「畑の作物さん、大丈夫。」の言葉は、季節にも、心の正しさにも繋がります。

「畑の作物さん、大丈夫。」の心。私達はいつまでも大事にしたいと思います。(令和5年10月12日)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?