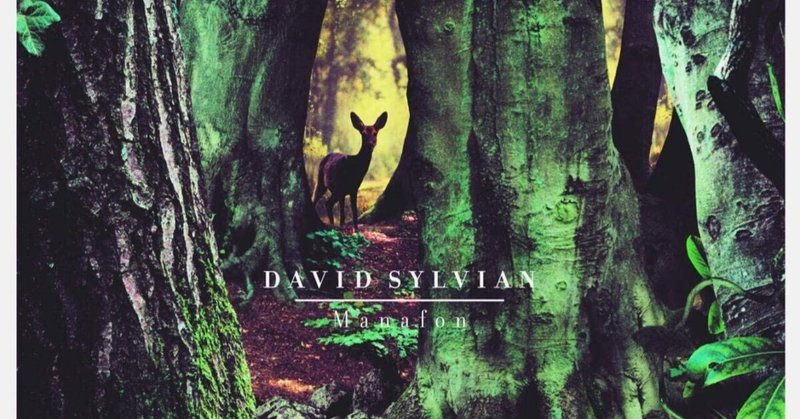

ディスクレビュー:David Sylvianの『Manafon』

ManafonはJapanの元フロントマンDavid Sylvianが2009年に発表したアルバムです。JapanとDavid Sylvianについては「JAPAN 1974-1984 光と影のバンド全史」「JAPAN 1983-1991 瓦解の美学」の二冊に詳しく、ぼくがあらためて付け加えることはほとんどありません。しかし本のタイトルを見てもらえばわかるように、その内容はニ十世紀の終わりまでしかカバーしておらず、二十一世紀になってシルヴィアンが発表した傑作、BlemishやManafonについては触れられていません。それらのアルバムに対する、インターネットにおける日本語での言及もさほど多くないので、なにか書いておくことにしました。

Manafonは2003年のBlemishで見せた方向性をさらに発展させたようなアルバムです。Blemishの内容は、フリーインプロヴァイザーのDerek Baileyのギターや同時代のエレクトロニカに接近したグリッチノイズから成る不安定な響きの上で、David Sylvianが詩でも朗誦するように歌う、といったものでした。Derek Baileyの演奏を知る人ほど、その音を伴奏に歌うというのは想像できないかもしれません。彼のフリーな演奏は調性の世界からひどく遠ざかっていて、一般的な歌の伴奏としての機能は期待できないからです。しかし無調音楽と歌の組み合わせは前例のないなものではなく、古くはシェーンベルクが無調音楽へ踏み出した最初の一歩である弦楽四重奏曲第2番の第4楽章で聞くことができます。またノイジーな無調ギターの上で歌うとなるとDNA時代のArto Lindsayを思い浮かべる人も多いでしょう。Blemishにおいて、無調に近づいた表現はDerek Baileyとのコラボレーションで顕著で、他の曲では比較的調性感が保たれているものも多いのですが、Manafonではそのあたりのバランスも変化していきます。

Manafonは"Small Metal Gods"のスローなアコースティックサウンドと細かなグリッチノイズが織りなす異様な静謐さで幕を開けます。Talk TalkのSpirit Of Edenから、もっとも茫洋とした部分だけを切り出して、さらに先の時代へ進めたような感覚です。この静謐さはアルバム全体を貫いていて、それがBlemishとの違いの一つに感じられます。Blemishも決してうるさいアルバムではありませんが、一つ一つの細やかな音の響きに自然と注意が向かってしまうような静けさはManafonに特有のものです。またBlemishではアコースティックな音色とエレクトロニックな音色を折衷しつつも、曲によってその程度にはかなりばらつきがあり、完全にエレクトロニックな音色が前に出ている曲も多かったのですが、Manafonでは全編でアコースティックな音を前面にフィーチャーしつつ、電子音は曲に溶け込む音程感の薄いノイズとしての使用がメインです。このあたりの電子音の使い方の変化ですが、Blemishではアルバムのラストの曲にのみ、かなりわかりやすいサウンドで参加していたFenneszが、Manafonではすべての曲に参加していて、かつサウンドの主張は控えめになっているあたりにも見て取れます。

2曲目の"The Rabbit Skinner"では調性の不安定感が増し、BlemishのDerek Baileyとのコラボで顕著だった無調的な響きがManafonでも引き継がれていることがわかります。この傾向はEvan Parkerや大友良英など、参加しているミュージシャンにも表れています。雅楽のように間に重点を置いた楽器同士の掛け合いの中、電子、アコースティックを問わず微細なノイズが現れれては消えていく。シルヴィアンのボーカルのスタイルはBlemishと同じく、低い声で朗誦するかのよう。Blemishでは無調に近づいた表現はDerek Baileyとのコラボレーションで顕著だったと書きましたが、Manafonにおいては無調的響きがアルバムの全編に拡張されていきます。三曲目の"Random Acts of Senseless Violence"以降、アルバムの終わりまで、ここまでの曲で見られた特徴が貫徹されます。スローなアコースティックサウンドから成る静謐な無調アンサンブル、空間を彩る微細なノイズの多用、シルヴィアンの朗誦。BlemishではDerek BaileyとFenneszの参加した曲において、それぞれのシグネチャーな音がしていて、アルバム全体を通して一貫したスタンスはありつつも多様な音が鳴っている印象でしたが、Manafonではそうした棘はほとんど排除されています(アルバムの途中に区切りをつける小曲"125 Spheres"だけが例外です)。このようなManafonのサウンドデザインの方向性を一言でいえば『アンビエント』ということになるでしょう。

ぼくは基本的にはロックしか聞いてこなかった人で、アンビエントのよきリスナーではないのですが、このアルバムに関しては他に類を見ないサウンドのアンビエントの極北として見て、そんなに外れてないだろうと思います。やけに遅くてかったるかったり、調性があいまいだったり、ノイズを使った表現が多かったりと、多少とっつきにくいところもあるのですが、現れては消えていく音の美しさ、静謐な空気感には唯一無二のものがあるので、ぜひ聞いてみてほしいです。あと、ManafonやBlemishが苦手だった方でも、他のシルヴィアンの曲はもう少しポップス寄りなので、よかったらそっちも聞いてみてください。ベスト盤がおすすめです。

終わり。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?