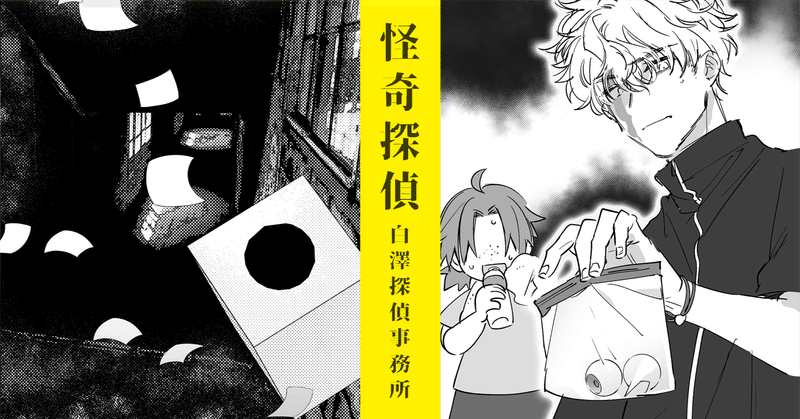

【小説】#35 怪奇探偵 白澤探偵事務所|不気味なくじ引き

あらすじ:白澤探偵事務所に丸井が訪れ、面白いくじ引きを見つけたという。景品を見た野田は普段視えない光が視え、怪しんだ白澤と共にくじ引き屋を訪ねることになった。実際にくじを引いてみると、当たりくじが出て――。

\シリーズ1話はこちら/

空気と言うのはこんなに重苦しく、じっとりと体中にまとわりつくものだっただろうか。

すっきりと晴れた青空は夏を告げている。しかし、外に出た瞬間の不愉快さといえばもう言葉にできない。梅雨は明けたというのに、湿気だけを残していったんじゃないかと思うほどだ。机に腕を置いた一瞬のうちに紙が張り付き、うんざりしながらはがせば除湿器が満水を告げた。

この時期の白澤探偵事務所にとって、除湿は必須である。鑑定を頼まれているものたちが傷むのを防ぐためでもあるし、紙類がへなへなと弱るのを防ぐためでもあった。

除湿器のタンクに溜まった水を捨てる。腕にかかる重さに、この部屋にある湿気を集めるとこんな風になるのかとも思う。空になったタンクを除湿器に戻して再びスイッチを入れれば軽やかな電子音が流れ、ファンの回る細い音がする。

さて、今日やるべきことは大体仕分けができた。後は白澤さんの鑑定がどれくらい進んでいるか確認して、送付に使う段ボールの注文をして、と考えている途中で呼び鈴が鳴った。

荷物が届く予定があっただろうか。それとも来客の予定を見落としていたとか。とりあえず事務所の玄関へ急げば、出迎えるより前に勢いよく扉が開いた。

「いやあ、暑いねえ~! ちょっと休憩していってもいいかな?」

扉の向こうには、帽子でぱたぱたと自身を扇ぐ丸井さんがいた。炎天下を歩いてきたらしく、首から下げたタオルは随分くたびれている。滝のように流れる汗を見ると、少し心配にもなった。

「構いませんけど、水分取ってます?」

「今日はコーヒーしか飲んでない!」

冷蔵庫にスポーツドリンクがあったはずだ。普段なら丸井さんの好む炭酸飲料を手渡すところだが、目の前の人が熱中症で倒れるところはできれば見たくない。早速取りに行こうと踵を返すと、入れ違いに白澤さんが丸井さんを出迎えた。

「丸井さん、とりあえずソファーにどうぞ。外は随分暑いみたいですね」

「冷房効いてるだけで最高だね! そうだ、ここに来る途中で面白いくじ引きをやっててさあ……えーと、景品どこやったかな?」

事務所の常連客である丸井さんが突然訪れるときは、大体何かお土産を携えていることが多い。それはつい最近手に入れた怪異を起こすアイテムであったり、噂話が随分集まったからとプリントの束を持っていたりする。それらが発展して調査依頼になることも多く、何より話題が絶えないことが興味深いと思っている。

冷えたペットボトルを持って戻り、丸井さんに手渡す。それがいつものジュースでないことに気付いて、丸井さんは小さく頭を掻いた。

「面白いくじ引きって、景品が面白いんですか? それともくじの方ですか?」

俺と白澤さんの分の麦茶を並べてソファーに腰を下ろせば、丸井さんは鞄の中身をソファーにひっくり返した。来客用ソファーの上にはレシートの紙屑や飴の包み紙、大小さまざまなジップロックの中に何だか怪しげな雑貨類がパウチされたものがずらりと並ぶ。

「あったあった、これ!」

バッグから取り出されたそれを突然目の前に突き出され、思わず怯んだ。目が合ったような気がしたのだ。

「びっくりした? ちょっと前に流行ってた目玉のグミだよ~」

丸井さんはこれ見よがしに目玉を模したグミを頭上に掲げた。流行っているというのはきっと若い世代でのことだろう、俺は今初めて知った。袋の中にある目玉が何となく不気味で、そっと目を逸らす。逆に、白澤さんは少し興味を持ったようだった。

「お菓子のくじ引きだったんですか?」

「違うんだよ白澤くん! それがね、はずれなしのくじ引きとしか書いてなくてさ! だから何が当たるかなーって試しに引いてみたらこれをもらったってわけ……一番下の賞って言ってたかな? 一番いい当たりだと何がもらえるのか聞いたんだけど、にやにやしてるだけで教えてもらえなかったんだよねー!」

感じが悪いのかもったいぶってるのかわからなかったよ、という丸井さんはくじ屋のことはあまり気になっていないらしい。俺だったら二度と行かないが、丸井さんは肝が据わっているというか、ここぞというときに心臓が強いところがある。

「お菓子が当たるのなら展示するでしょうし、当たりを敢えて隠していたのなら外れなしという売り文句がウソになりますね。本当に当たりがあるのか、少し気になるところです」

袋の中でころころと転がる目玉たちから目を逸らしているうち、瞼の裏に一瞬光が視えた。

眩しいからではない。視ようとしていないのに、普段は見えないはずの光が視えたのだ。

何も視ようとしていないのにと少し慌てたが、丸井さんであれば様々なものを持っているし、何かがあるのは間違いない。けれど、一瞬見えたそれは手元にある目玉のグミから発されているように視えた。

「あの、丸井さん……それってどこでやってました?」

「めずらしー、野田くんのほうが食いついてる! ええとね、乗り換えで使った駅の構内だったから……」

ここからそう遠くない駅である。乗り入れている路線が多く、人通りが多いからこそくじ引きの店が出店しているだろうことは想像に難くない。今から行けば視られるだろうか。光が見間違いであればそれでいいから、確かめに行きたい気持ちも少しある。

俺が気にする様子を見て、白澤さんは小さく首を傾げた。

「野田くん、何か気になることでもあった?」

「……何となく袋が光っているような気がして……でも見た目は普通のお菓子っぽいし、見間違いかなって思ってたところです」

「え、これが光って視えたの?! ちゃんと視てー! 何かあったら面白いし!!」

丸井さんに半ば押し付けられるようにしてグミを受け取る。まじまじと見てたところで、それが作り物であることに変わりはない。しかし、目玉を模しているというだけで何となく目を逸らしてしまう。俺自身、自分がこういうものが苦手かもしれないと初めて知った。

「じゃあ、試しに……」

手元のグミに視線を落とし、目を瞑る。視界がかちりと切り替わるような感覚があり、瞼の裏にはパッケージの端から光が伸びているのが視えた。

グミ本体は全く何も視えない。パッケージの端に、結露の水滴のように光が伸びている。光の位置を確かめようと指で辿れば、まるで零れた水を拭ったときのように消えてしまった。

瞼を開ける。丸井さんがわくわくした目でこちらを見ていて、これにもつい目を逸らしてしまった。

「パッケージの端に光がくっついていたように視えました。どこが光っているのか確かめようとして、このあたりを触ったら消えてしまって……」

「モノ自体が視えたわけじゃなくて、残留物みたいなものが視えたってこと!? 野田くん、一緒にくじ引きいこう! 大当たりが出るまでくじ引きしようっ!!」

丸井さんは鞄を片手に立ち上がっている。準備万端という様子だが、もし俺が視えたものに理由があるとしたら連れていくことはできないだろう。白澤さんは、現場に一般の人を連れていくのを避けたがるところがある。実際、俺もあまり見せたいものではない。

「現地調査なら我々にお任せください。面白いお土産話を持って帰ってきますよ」

「本当に~? 目の前で何かが起きても、僕は全然いいんだけどなあ……」

「専門の探偵ですからね。丸井さんが見られないことも全て調査することもできますし……」

だから同行はできないのだ、と白澤さんが言葉の端で伝えようとしているのがわかる。丸井さんもそれを無視するタイプではないし、しぶしぶ同行は諦めてくれたらしい。

「せっかくだし、どこから何を調達しているか調べてきてよ! くじ引きの軍資金としてこれ渡しておくからさ」

丸井さんが鞄の中からくしゃりと丸まった封筒を取り出す。白澤さんはそれを受け取り、それからにっこりと微笑んだ。いつもの、一体どこから現れているのかわからない札束である。

「ご依頼として承ります。では、少し涼んでいてください」

どうやら白澤さんはすぐに出かけるつもりらしい。確かに、明日にはくじ引きの店がなくなっているかもしれない。急いだほうが良さそうだと、俺も白澤さんの後に続いて出かける準備をすることにした。

丸井さんが見つけたというくじ引き屋のある駅は、地下鉄のとある駅だった。乗換駅でもあり、駅と駅が地下でつながっている。古い駅と新しい駅の合流地点でもあり、古くからある方の通路を通ると何とも言えない薄暗さと、どこか埃っぽい匂いがした。

外れなしのくじ引きというのは、丸井さんの言ったとおりの場所にあった。乗り換えで通り過ぎるであろう通路の間、改札から離れた薄暗い場所にくじ引きののぼりが立っている。空調の真横にあるせいか、のぼりはひらひらと揺れていた。

駅を行きかう人々は、のぼりを目に留めることはあっても怪訝そうな顔をして去っていく。それもそうだろう、くじ引きというのぼりは出ているが、景品らしきものは何も掲示されていないのだ。

「丸井さん、よくこんなくじ引きやれましたね……」

「そういう鼻の効く人だからね。とりあえず行ってみようか」

白澤さんは全く怯む様子はない。俺といえば、あまり気が進まない。くじ引きに当たったこともないし、どうせ当たらないものを引く理由がない。外れたら外れたで、あの目玉のグミを持ち帰ることになると思うと少し億劫だ。

「くじ引きを彼と私で一度ずつ、いいですか?」

暇をしていたらしい店番に白澤さんが声をかけると、意外そうな顔をしてからくじの入った箱を取り出した。客が来ないものと思っているくじ引き屋がいるものだろうか。ろくな景品を出さないのではないか、と内心警戒を強める。

白澤さんがくじ引きの箱に手を入れ、一枚取り出した。何の変哲もない、どこにでもありそうなくじである。ついさっきは視ようとしたわけでないのに視えたが、今は何も感じない。くじ自体に仕掛けがないからだろうか。

くじの中身は真っ白で何の印字もない。これは何等に当たるのだろうと考えているうちに、店番はくじ引き後ろにある暗幕の内側からバスケットを取り出した。バスケットの中にはビーフジャーキーや目玉のグミが詰まれている。どうやらこれが景品ということらしい。

「次は野田くん、引いてみて」

「あ、はい」

こういうの当たったことないんだけどな、と思いながらくじの箱に手を突っ込む。箱の中は紙が目いっぱい詰め込まれていて、ほとんどこのくじを引いた人がいないことがわかる。どれかを選ぶというより、手にくっついたものをそのまま取り出したという具合だった。

くじを取り出し、開く。瞬きした瞬間、ちかりと何か光ったような気がしたがあまりに一瞬で勘違いか本当に視たのかはわからない。中を開けば、二、と数字が書かれていた。

店番が小さく声を上げる。

「おお、二等ですね。少々、お待ちあれ」

そういうと、店番の男は暗幕の内側から紙袋を取り出した。手のひらほどの大きさで、何が当たったのかわからない見た目に素直に喜べない。

まあ貰えるものは貰おうと袋を受け取ろうとしたのだが、しかし袋は手渡されなかった。袋をひっくり返し、中身がそのまま俺の手のひらにどすんと落ちる。

ぬるい。いや、熱い。じっとりとした感触がある。咄嗟のことに目の前にあるものと、そのものが結びつかずに絶句した。

「二等の景品は手です。一等なら心臓なんですけど、惜しかったですね」

手首から先の手だけが、俺の手の上に乗っている。

驚きが先にあって、思わず喉の奥がひきつった。本当に驚くと声は出ないものらしい。手のひらに乗ったものを払い落とすこともできず、かといって触れたくもない。身動きが取れずにいると、白澤さんが即座に俺の手に乗せられた手首を取り上げた。

自分の手を離れてようやく、その手を見ることができた。手首から先はなく、指は五本揃っている。爪がきっちりと切り揃えられているのが妙に不気味に見えて、背筋に寒気が走った。瞬きのたびに、瞼の裏で光がちらつく。これは人のために存在するものではない、とわかって手のひらに嫌な汗が滲む。

白澤さんは手をじっと検分し、それから店番の男をじろりと見た。

「ここで商売の許可は? 一等の心臓が本物なら見せていただきたい」

「へへ、そんならくじ引きで当てていただかないと。景品ですからねえ」

「……私はこういう立場のものだが……」

白澤さんは名刺を取り出し、店番の男に見せる。男は驚いたような顔で、名刺と白澤さんの顔を交互に見た。予定にない、というような顔だ。

「ここは人間の使う駅であって、我々のようなものたちに向けた商売をする場所ではない。手も心臓も出所がわからないものを景品にしているとあっては……このままくじ引きを続けるつもりなら、聞きたいことがいくつかある」

一つや二つでは済まないが、と付け足して白澤さんはじっと男を見る。男はというと、へらりと媚びるように笑い、くじ引きののぼりをすぐさま片付け始めた。白澤さんはいつもより幾分か険しい顔をしている。

「……夏だからね、祭りの気分で店を出したのかもしれない。本来は資格もいるし、届け出も必要なんだが……全く、困ったものだ」

「えーと、つまり……違法な店、ということですかね」

「丸井さんにどう言ったものか、帰りながら考えようか」

「あの、帰る前に……手、洗ってきていいですか?」

手のひらに残った体温のような熱がまだ残っていて、気分が悪い。ぬるい駅の構内の空気でじんわりと湿った空気が余計にそう思わせているのかもしれない。せめて洗い流してさっぱりしたい、という気持ちがあった。白澤さんの表情が、わずかに和らぐ。

「悪いものを見せてしまったね。お手洗いに寄ってから帰ろうか」

「……丸井さんにはいい土産話ができましたね」

どう伝えていいものかはわからないが、とりあえず丸井さんがあのくじ引き屋に出会うことは二度とないだろう。他の人の安全も守れたのであれば、とりあえずは体を張ったかいもあるというものだ。

しかし、二等で手、一等で心臓との当たるくじがあるとは驚いた。思い出して、ふと気づく。一番下の景品はお菓子だった。食べるものの当たるくじだったのだとしたら、これらを食べる何かがこのあたりに居ることになる。

周囲を歩く人をふと見渡す。周りにいる人たちは誰も変わったところのなく、普通の人たちに見える。この中のどこかに、あの景品を食べ物として求める人もいるのかもしれない。

構内を歩く人は足を止めず、それぞれの行先へ向かっている。どこかにはいるのだろう。ただ、俺が知らないだけなのだ。