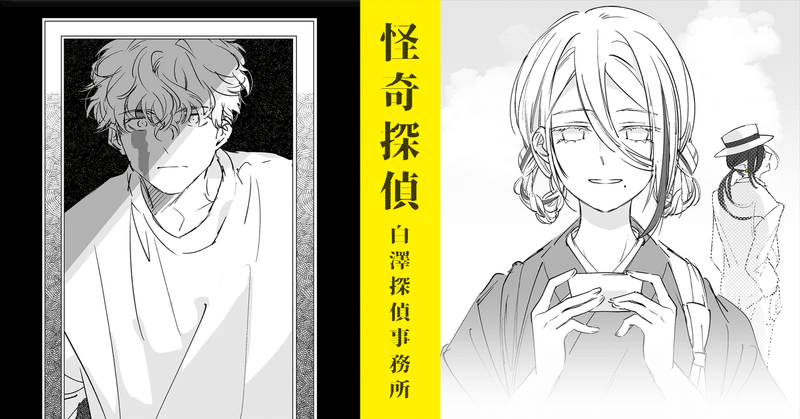

【小説】#33 怪奇探偵 白澤探偵事務所|過去に繋がる蔵

あらすじ:蔵の中身を処分したいという依頼があり、古い蔵へ訪れた野田。白澤が挨拶を済ませている間、先に蔵の中に入った野田だったが、土壁に小さな扉を見つけ――。

↓シリーズ1話はこちら!↓

蔵の重い扉を開けると、土埃の匂いがした。

春のおだやかな陽気に反して、蔵の中はしんと冷えている。内側は暗く、中にどれくらい荷物があるのか予想もつかない。

スマホが短く震えて、先に始めていてくれと白澤さんからメッセージが届いていた。

時刻は朝の九時を示している。途方もないように見えるが、一つずつ片付けていけばきっと終わるだろう。そう信じて、手前にある荷物から外に運び出していくことにした。

冬至の頃、蔵の中身をすべて処分したいという依頼が来た。

蔵と聞いて思い浮かぶのは、古い家の庭に、ぽつんと白い壁に瓦屋根が乗った建物があるというイメージである。実際、依頼主の話では何世代にも渡って様々なものが保管されてきた蔵であるらしい。

蔵の中身は、依頼主の母の、その母の、そのまた母の、と受け継がれてきたものがあれこれ納められているそうだ。遺されてきたものをどう扱っていいのかわからずずっと放置してきたのだが、娘夫婦と同居を始めるにあたって家を離れることになった。蔵の整理を娘の世代に任せるのは忍びないと依頼に踏み切ったそうだ。

不思議なことに、依頼主の家では蔵を閉じるなら白澤探偵事務所を頼るように、と言い伝えられていたらしい。

白澤さんは、長い間人と関わってきた。過去にどこかで知り合ったのだろうと言っていたが、事務所にある過去の依頼情報を遡っても依頼主と同じ苗字の依頼は見つけられなかった。もし白澤さんと知り合うことがあったのだとしたら、怪奇現象があったか、何か白澤さんが関わる理由があったはずだ。ここで一体何があったのかが気になるが、結局わからずじまいである。

白澤さんはと言えば、挨拶に出かけている。依頼主は不在だが、親戚が近くに住んでいるから蔵の整理をするときは声をかけてほしいと言われていたのだ。挨拶が済んだらすぐに戻って来ると言っていたが、恐らく挨拶が長引いているのだろう。

考え事をしていると、つい手が止まってしまう。

蔵の手前にあった段ボールを見下ろす。明るいところで見ると、ミカン箱の中に古いおもちゃが詰まっているのがわかる。こういうものがもっと出てくるのだろう。蔵の中にはまだまだ荷物があって、蔵の中身の全容によっては午後からよろず屋のエチゴさんに応援を頼むことになっている。

ぼんやりと突っ立っていると、日に当たっている背中や首筋が熱くなってくる。春とはいえ、日差しに当たり続けると暑いのだなと思う。白澤さんが戻って来るまでの間に出来るだけ作業を進めておきたい。考え事を一端止め、再び蔵に踏み込んだ。

大きなものを動かすと、こまごまとしたものが見えるようになる。皿や盆、火鉢、古い本らしきものの束は埃が積もっていて随分長くここにあることがわかる。割れ物や本を慎重に運び出すと、積まれた竹籠を見つけた。

竹籠には名前が書きつけられている。おそらく、これが遺されてきたものだろう。依頼主の母のものかもしれないし、そのまた母のものかもしれない。思い出の品があるかもしれない以上、確認してから扱いを決めた方がいいだろう。これも気を付けながら蔵の外に運び出した。

さて次はどれを運び出そうかと蔵の中に戻ったとき、ふと壁に小さな扉があることに気付いた。

大きな門の横にあるような、少し小さな扉である。扉は使い込まれていて、取っ手の部分は黒ずんでいる。長く使われていたのだろうというのはすぐにわかった。

しかし、蔵の中にわざわざ扉で区切りを作るものだろうか。この扉の前まで荷物が詰まれていたことを考えると、裏口として使われていたにしては違和感がある。蔵なんて初めて見たものだから、この扉が普通なのかどうかもわからない。

もしこの扉の奥にも荷物があるのだとしたら、中に何があるかを確認しておいたほうがいいだろう。とにかく様子を確認しようと戸を開いた瞬間、一瞬視界が歪んだ気がした。

戸口の先には、一人の女性が立っていた。

お互いに顔を会わせながら、言葉はない。俺は人がいたことに驚いていて、相手もキョトンとしている。年は自分とそう変わらないように見えるが、たすき掛けをした着物に目が留まった。

今時、普段から着物を着ている人なんているものだろうか。いや、意外と流行っているのかもしれない。どちらにせよ、不躾なことを考えているのはよくないと一度思考を止めた。

「あの、もしかして蔵のお手伝いに来てくださった方ですか?」

おずおずと女性から切り出され、なるほど依頼主のご親戚かと納得する。白澤さんはまだ戻っていないことが気になるが、まさか不法侵入者だと間違えられても困る。

「はい、お手伝いさせていただく者です。野田と言います」

ご挨拶があるかもしれないから、と白澤さんに名刺を持つよう言われていたんだった。軍手を外し、慌てて名刺を取り出して渡す。相手もあたふたと慌てながら受け取って、しげしげと表面を眺めていた。

「どうもご丁寧に……野田さん、ですね。白澤探偵事務所……へえ、探偵さんがこんなお仕事を?」

「ええまあ、何でも屋さんみたいなところがありまして。何かお困りのことがあったらご相談ください」

「その時は是非お願いします。私のことはどうぞツルと呼んでくださいね」

随分古風な名前だと考えてから、また失礼なことを考えたなと自分が嫌になった。余計なことを考えるのはやめてくれと自分に言い聞かせ、ツルさん、と復唱した。

ツルさんは顔を上げて、俺を見た。一瞬、視線が顔の右側を見る。傷跡を見られることは久しくなかったな、とふと思った。

「この蔵にあるものを全部外に出すように言われているんですが、お間違いないですか?」

「はい、結構ものが多いものですから人手が欲しくて……では、よろしくお願いします」

挨拶を済ませ、裏の戸口からも蔵の中のものをどんどん外に出していくことにした。白澤さんは、まだ戻ってこない。

ツルさんの言う通り、人手があるだけで随分楽になる。特に、俺ではどう扱ったらいいかわからないものをツルさんが扱ってくれるのは正直助かった。

蔵の裏には細々としたものがずらりと並んでいる。古い本の束を解き、一冊ずつ埃を払う。竹編みの籠を開けると、中から着物が出てきたのには驚いた。かすかに樟脳の匂いがして、実家に居た頃を少し思い出す。それらを広げて物干しに掛け、日が当たるようにしてやってようやく一息ついた。

二人で難なく動かせるようなものは一通り出し終えて、細々としたものも綺麗にできた。あとは何が残っていただろうと蔵の中に戻ると、ツルさんが大きな箱の前に立ち竦んでいた。

大きな箱とはいうが、着物の入っていた竹編みの籠よりは一回りほど小さい。持ち上げるのに難しいことはないだろうが、しっかりと封がされていたからあまり触らない方が良さそうだと後に回していたのだ。

「重いものが入ってます? 俺の方で出しましょうか?」

「あ、いえ……違うの。何となく、踏ん切りがつかなくて」

ツルさんは俯いたまま顔を上げようとしない。今は見えないが、その表情は曇っているような気がする。何より、はっきりしない物言いが気になった。

踏ん切りがつかないというのは、何に対してだろう。蔵を整理する以上、ここにあったもののうちいくつかは処分するということになるだろう。だとすれば、手放す踏ん切りがつかないという意味だろうか。自分だけで決められないというより、そうしたくないと言っているように感じた。

思い出のあるものや大事なものが入っているなら、無理に決めない方がいい。今この場で迷っているのだったらなおさらだ。無くしてしまってからでは元に戻らない。

「あの……もし、これが大切なものだったら、残しておくのはどうでしょう? 無理に決めなくても、気が済むまで考えてからでもいいんじゃないかと俺は思うんですけど……」

「でも、いつかは整理をつけないといけないでしょう?」

「いつかはそうかもしれないすけど……手放すとか、片付けるのはいつでもできるじゃないですか。今手放したくないなら、それはそれでいいと思います」

荷物は増えますけど、と後から付け足すとツルさんは小さく笑った。それから、そっと目の前の箱を撫でる。蔵の中は暗くてよく見えないが、ツルさんの指先のあたりに誰かの名前が書かれているように見えた。恐らく、この箱の中身を使っていた誰かがいたのだろう。

「そうね、それがいいのかもしれない。私にはまだ、決められそうにないから」

ツルさんが顔を上げる。その表情が穏やかで、内心ほっとした。

「もし決まったらご連絡いただければ、またお伺いしますよ」

「ふふ……そうですね、そのときはお願いします。箱の中身は綺麗にしたいので、手伝っていただけますか?」

わかりましたと一つ返事をして、箱を抱えあげる。ツルさんが裏口から出たのに続いて、荷物を抱えたまま外に出た。

屈みながら背の低い戸を何度も往復したせいか、背中が強張っている。しかし、あとひと踏ん張りで蔵の中身は全部片付きそうだ。

そう、蔵の中に残る荷物はあと僅かになった。なのに、白澤さんがいつまでも姿を現さない。何かあったのだろうか。しかし、お茶でもご馳走になっているのかもしれない。俺ひとりでも出来るだろうと仕事を任されているとか。色々考えては見るが、こればかりは白澤さんに直接聞かない限りはわからない。

ツルさんは何か知っていないだろうか。

蔵の方から声がした。白澤さんがようやく来たのかもしれない。顔を上げると、白い手袋が目に入った。思わず目線を逸らしてしまう。白澤さんではない。思い当たる人物は一人しかいなかった。

「やあ、すまない。待たせてしまって……おや、君も来ていましたか。扉を通ったんですね? 点検を受ける気になりましたか」

「……なんでお前がここに?」

ツルさんは箱から物を出すのに忙しい。男が来たことは気付いているようだったが、特に声をかける様子はなかった。もしかすると、知り合いなのかもしれない。けれど、俺にとっては積極的に知り合いたい人物ではない。

「お前だなんて……名前は以前お伝えしたでしょう? 龍川でも、琉生でも、呼びやすいように呼んでいただいて構いません。今日は知人の顔を見に寄っただけですよ」

龍川琉生と名乗った男は、俺の目の使用料を請求するというふざけた手紙を封筒を一方的に手渡してきたことがある。そもそも、俺の目を勝手に視えるようにしたことすら隠していたのはこの男である。一体誰がこんな目にしてくれと頼んだというのか、一方的に押し付けておいて使用料だなんてふざけているにもほどがある。

そろそろこの場を離れた方が良い気がする。ツルさんには悪いが、この場を離れて白澤さんと合流するのが先だ。白澤さんが見つかればの話だが。

「ああ、そういえばこの間の御礼を聞いていませんでした。随分助かったでしょう?」

「……何が?」

この間、と聞いて思い浮かぶようなことがない。温室で封筒を手渡されて以来、顔を会わせてはいないはずだ。そういえば、前に龍川と会ったときには頭痛がしたけれど、今日は不思議と何も感じない。あまり近づきたくないとは思うが、逆にいえばそれだけだ。

龍川は不思議そうな顔をしている。本当に意外、という顔だ。なんで俺がそんな顔をされねばならないのだと思う。

「教えてあげたじゃないですか、灯篭のことを」

灯篭、と聞いて思い出すのは百乃さんと行ったお祭りである。あの時、確かに顔が見えない誰かが、親切に灯篭のことを教えてくれた。声は覚えていないし、顔もぼやけて見えなかった。

「灯篭って、お祭りの……?」

「そうですよ。目が合ったじゃないですか、私と。それとも、その目は使い物になりませんか?」

俺が視るべきでないものがぼやけて見えていることは、龍川に教えていいものだろうか。迷って、ただ首を横に振った。わからなかったのは事実なのだから、なぜ見えなかったのかを伝えても仕方がないだろう。

「不思議なこともあるものですねえ、その目なら私のことがわかるでしょうに……」

龍川は心の底から不思議で堪らないという顔をしている。俺の言うことが心底信じられないというような表情に、何だか責められているような気にもなってきた。視えなかったし、声だって覚えていない。そういえば白手袋はしていたような覚えがあるが、それだけで龍川だとわかれなんていうのは無茶な話だ。

「あら、琉生はいつから来ていたの? 声をかけてくれたっていいのに」

「いやですね、忙しそうだから遠慮したんですよ」

「もう、ああ言えばこう言う! 野田さん、少し休憩しましょう。お茶を持ってきますから……琉生、ちょっと手伝ってちょうだい」

そういうと、ツルさんは龍川を連れて蔵から離れていく。二人がどういう関係かはわからないが、ツルさんの様子からして仲は良いのだろう。龍川もおとなしくツルさんに従っていて、俺を構う気はないようだった。

白澤さんに連絡を取らなくてはならない。とりあえず、まずは場所を変えることにした。

ツルさんはお茶の準備をすると言っていたから、しばらく蔵には戻ってこないだろう。

ツルさんがどこに向かったのかははっきりわからないが、二人が戻ってこないうちに白澤さんに知らせたい。

蔵の小さな扉をくぐり、閉める。スマホを取り出そうとした瞬間、くらりと眩暈がした。

何度も立ったりしゃがんだりしたせいだろうか。これがいわゆる立ち眩みというやつなのか、経験がないからわからない。ぐらぐらと視界が歪み、何となく気分が悪い。

視界が真っ白に染まり、立っていられなくなる。背中に嫌な汗が浮かぶ。思わず、地面に手をついた。俯いてじっとしていれば気分はましで、耳鳴りが止まない。一体何が起きているのかわからないまま、段々呼吸が浅くなってくる。

「野田くん、大丈夫?」

狭まった視界に、見慣れた革靴のつま先が見えた。白澤さんだと気付いて、ほっと安堵する。聞きなれた声に顔を上げた。

「ゆっくり息を吐いて。できる?」

白澤さんの声に気付いて、頷く。

ゆっくり息を吐く。白澤さんの手が、俺の背中を軽く叩いた。

「……何か、変な場所を通ったかい? こんなに古い術式、あまり見ないな」

深呼吸を繰り返しているうちに気分がましになってきた。ようやく立ち上がれそうで、そろそろと顔を上げると薄暗い蔵の中で埃が光を反射している。埃だとわかっていても、何だか綺麗に見えた。

「何があったのか、教えてくれる?」

「俺の後ろの壁に、小さな扉があったんです。そこから出たら、ツルさんって女性と……あの、龍川が居て……」

「壁に扉?」

白澤さんが首をかしげる。

「扉なんてどこにもないよ」

振り返る。そこには、何もない土壁があった。

確かにあったはずのものがないと、人間は絶句してしまうものらしい。見間違いのわけがない、確かにここから出入りしてツルさんと荷物の整理をしたはずなのに。

白澤さんは土壁の前に立ち、壁の隅から隅までをじっくりと見ている。俺はそれを見ながら、蔵の様子がおかしいことに気付いた。外に出したはずの荷物が、全て蔵の中にあるのだ。まるで、扉から出たあとのことは何もなかったかのようだ。

「ここに古い術式の跡がある。これは私が幻永界に行くときに使う札と似ていてね……違うところがあるとすれば、場所ではなく時間を越えるところかな」

何から話したらいいのかわからないまま突っ立っている俺に、白澤さんがぽつりと呟いた。

「特定の時代、特定の場所に行くためのものだろう。野田くんには扉が視えたから、その先に行けたんじゃないかな」

「……その扉を作ったのが、龍川ってことですか?」

「恐らくね……しかし、古すぎていつのものかわからないな」

蔵の中は暗い。白澤さんが目を細めたのを見て、明かりにならないかとスマホを取り出した。

画面を見てぎょっとした。時計が九時十五分だったのだ。半日分は作業をしたというのに、扉のせいで時間が巻き戻ってしまったとでもいうのだろうか。

スマホのライトで白澤さんの手元を照らしながら、よく考えてみるといつまでも白澤さんの姿がないことに強く違和感を持たなかったことにぞっとする。龍川は人の記憶を隠蔽するような奴なのだから、あの扉をくぐった時点で疑問を強く持たないようにされていたのかもしれない。確かめようがないことで今更怖くなって、無事に戻って来られたことにほっとした。

「野田くんは扉の先でツルさんという方に会ったんだったね?」

「ツルさん? ツルさんの荷物に何かあったかね」

白澤さんに返事をする前に、腰の曲がったお婆さんが蔵の入り口から顔を覗かせた。白澤さんは話を止め、ぺこりと頭を下げる。習って、俺も頭を下げた。これが依頼人のご親戚という方だろう。

「確かにツルさんの荷物は、お宅に託すように言われとるが……役に立つもんがあったら持って行ってくれて構わんよ」

お婆さんは蔵の中に入って来ると、まっすぐに一つの箱を指さした。

周囲にある箱よりは一回り小さい。埃が積もっていてはっきりとはわからないが、その大きさには覚えがあった。確かめて見なければわからないが、俺が気が済むまで残しておいた方がいいとツルさんに言ったものかもしれない。

「……おや、そこの壁に何かありましたかね?」

「ええ、少し不思議なことがあったものですから。少し確認させていただいてました」

「懐かしい。この蔵を開けるとよく起きたもんです……そういう場所なんでしょうなあ」

不思議なことを怖がるでもなく、嫌がるでもなく、そういうものだと受け入れているらしい。言葉だけ聞くとどこか諦めている風であるのに、この声はなんだか穏やかだった。

「じゃあ後はお任せしますわ。一日で終わるもんでもないでしょうし、ゆっくりやってください」

「はい、また後ほどご挨拶に伺います」

お婆さんは俺たちを見てにこりと微笑み、それから蔵を出ていく。遠ざかる足音を聞きながら、箱の上に乗っていた荷物をどかした。託されたものの、中身については何も聞いていないのだ。

「作業しながら聞いて欲しいのだけど……ここに私が来たのは初めてなんだ」

箱のふたに手をかけたところだった。白澤さんを見る。白澤さんは、俺の方をじっと見つめている。かすかに微笑んでいるように見えるが、同時に難しい顔をしているようにも見えた。

「野田くんがあの扉の先に行ったことで、ツルさんという方は私の事務所を知ったんだろうね」

「……なんか難しい話になってきてません? 俺が龍川の作った扉を通るっていうのは決まっていたってことなんすか?」

蓋を開ける。箱の中にはぎっしりと物が詰まっている。まず目に留まったのは、俺の名刺だった。

「そうなることが決まっていた、ということもあるかもしれないが……まあ、仕事が終わってから詳しく調べてみよう。今は龍川もいないようだしね」

ついさっき渡したはずなのに、少し古びた名刺を手に取る。ずっと蔵の中にあったらしく、日に焼けているということはない。ただ、四角は折れ、紙は少し波打っていた。

ツルさんは、あの後どうしたのだろう。途中で手伝いをしていた俺が消えて困っただろうか。それとも龍川が手伝ったのだろうか。名刺を蔵にしまったあとも俺の名前を覚えていて、後は任せるように言ってくれたのかもしれない。

蔵の中を見渡す。しんと静かでどこかひんやりとした空気の漂う蔵の中には、長い時間が詰まっているようだ。

視線を手元の箱に戻す。気が済むまで残しておいた方がいいと言ったのは俺だ。経緯はどうあれ、託されたのなら応えたいと思う。

白澤さんが蔵から荷物を外に運んでいく。蔵の荷物はまだたくさんあるのだ。全てを運び出すまで、龍川のことを考えるのは一度やめよう。

俺も作業に加わるべく、再び箱の蓋を閉じて持ち上げた。箱は、案外軽かった。